1630년 慶尙道 永川郡의 永川郡守가 고을 내 향촌 교화를 위해 발급한 帖

자료의 내용

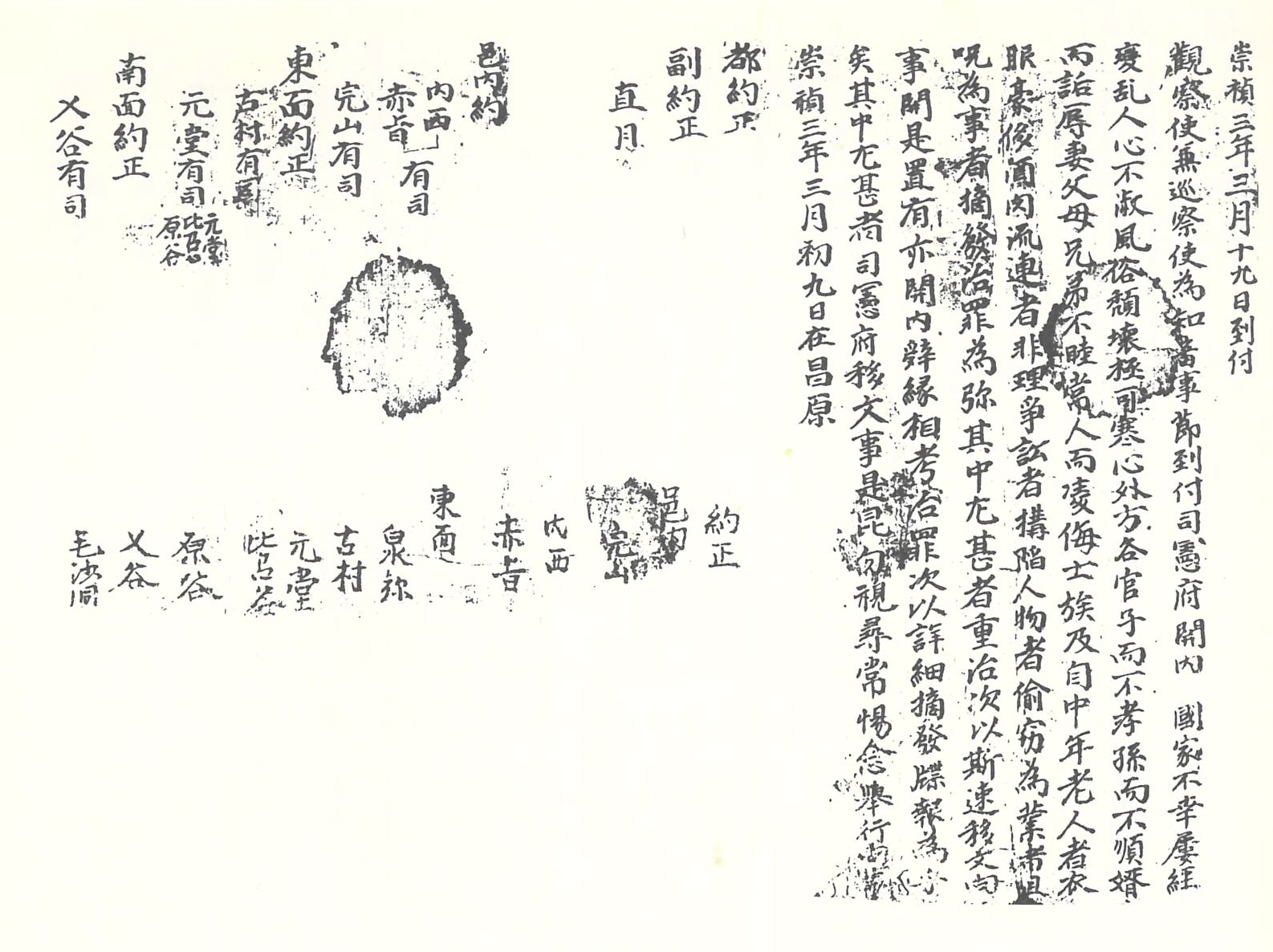

1630년 慶尙道 永川郡의 永川郡守가 고을에 발급한 帖이다. 해당 첩에서는 1630년 3월 19일에 到付한 慶尙道觀察使의 關文에 따라, 고을 내 향촌 교화를 지시하고 있다. 또한 이 關文은 앞서 司憲府가 외방에 발급한 關文을 따른 것이다. 이에 따르면 근래 變亂을 겪으면서 인심이 깨끗하지 못하고 풍속이 허물어져 극도로 한심한 상황이라고 하였다. 그렇기에 外方의 各官은 자식으로서 불손하고 후손으로서 불손하거나, 사위로서 처부모를 꾸짖고 욕하며 형제가 화목하지 아니하거나, 常人으로서 사족을 능멸하거나, 사치와 酒肉에 빠지거나, 이치에 맞지 않는 爭訟을 벌이거나, 남을 모함하여 어려움에 빠뜨리거나, 다른 사람 물건을 훔치고 저주하는 일로 삼는 자는 적벌하여 죄를 다스릴 것이며, 그 중 죄가 심한 자는 무겁게 다스린 후 속히 移文할 것을 지시해 놓았다. 그렇기에 關文 안의 사연을 서로 비교 고찰하여, 향후 죄를 적발하게 되면 죄를 다스린 후 牒報를 올리되, 심한 자가 있으면 司憲府로 移文하라고 재차 지시하고 있다.

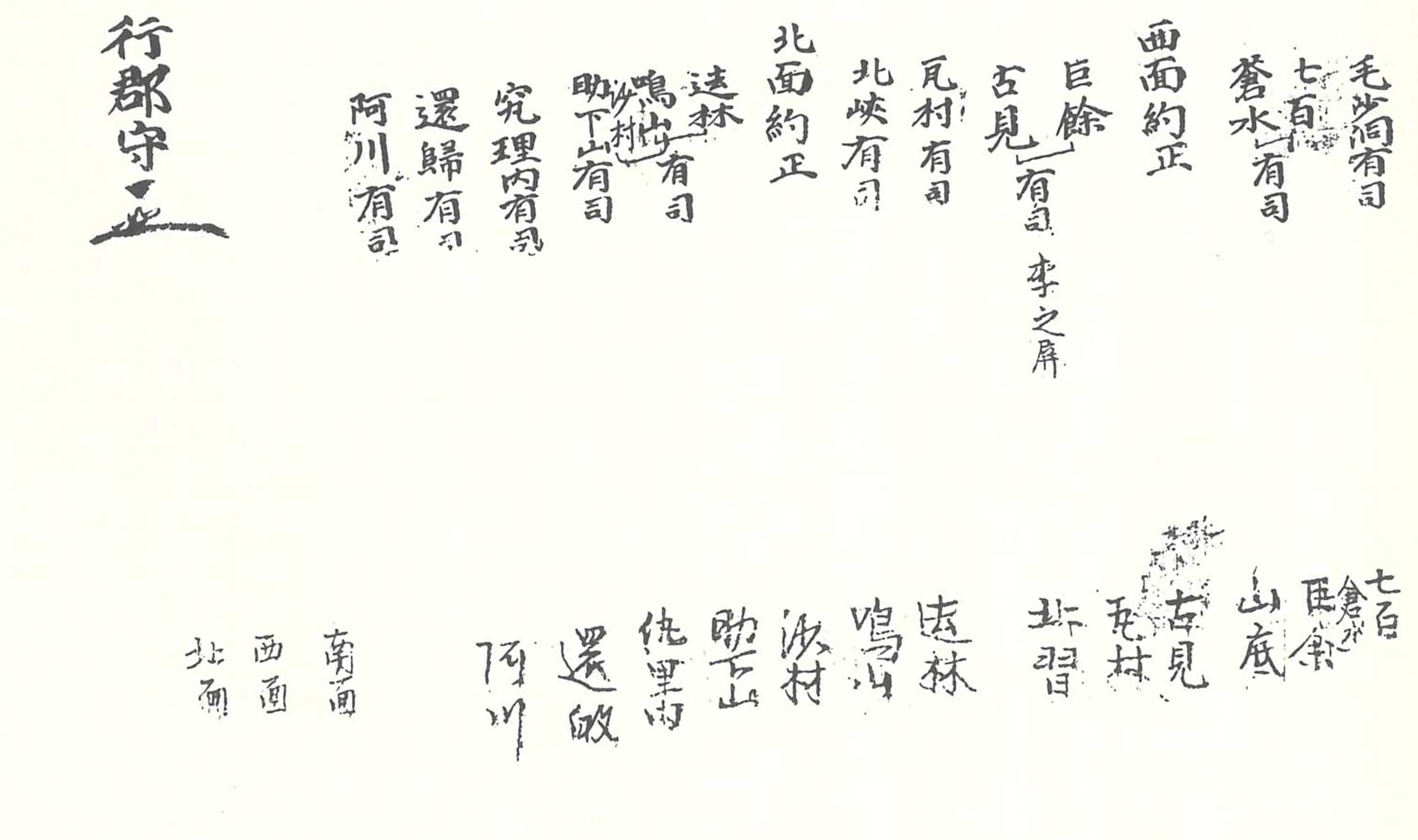

사헌부의 關文을 전달한 경상도관찰사의 關文 다음에는 영천군의 各面과 洞里를 나열하였고, 말미에는 영천군수의 着官과 署押을 기재해 놓았다. 그리고 都約正·副約正·直月·有司가 명기되어 있다. 도약정 등의 約任은 영천군에서 향촌 교화의 방법으로 향약을 이용하려 했음을 보여준다. 현재 永川鄕校에는 본 자료 이외에도 1619년에 작성된 「鄕約案」과 1658년에 작성된 「約正案」이 전하고 있다. 이 두 자료에 따르면 영천군에서 고을 단위의 향약을 시행하되, 약임은 총 책임자인 도약정, 도약정을 보좌하는 부약정, 행정실무를 보는 직월이 두어졌으며, 각 면리마다 향약을 시행하는 約正과 유사가 두어졌음이 나타난다. 따라서 본 자료에 나타나는 各面과 동리도 실제 향약을 시행할 지역 단위가 되는 것이다.

자료적 가치

17세기 향약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료다. 17세기 초반 정부는 임진왜란의 복구와 각종 변란의 진정에 고심하고 있었다. 특히 민심 수습이 중요한 과제 중 하나였다. 이때 주목한 것 중 하나가 고을 단위의 향약 시행이었다. 각 고을마다 재지사족들은 향약을 매개로 향촌질서를 바로잡으려 했으며, 그 규약을 유향소의 鄕規에 접목시키거나 자신들이 거주하는 지역의 자치 규약으로 시행하며, 재지사족 중심의 향촌지배질서를 확립해 나갔던 것이다. 사헌부의 건의에 따라 영천군이 발급한 본 帖에서도 향촌자치규약으로 고을과 면리 단위의 향약이 활용되고 있음을 확인 할 수 있는 자료다. 이러한 고을 단위의 향약 시행은 향촌사회를 주도하던 재지사족의 영향력이 강하였던 17세기 전반기의 특징이라 할 수 있다.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

「朝鮮時代 鄕約硏究」, 申正熙, 영남대학교 대학원 박사학위논문, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환