자료의 내용

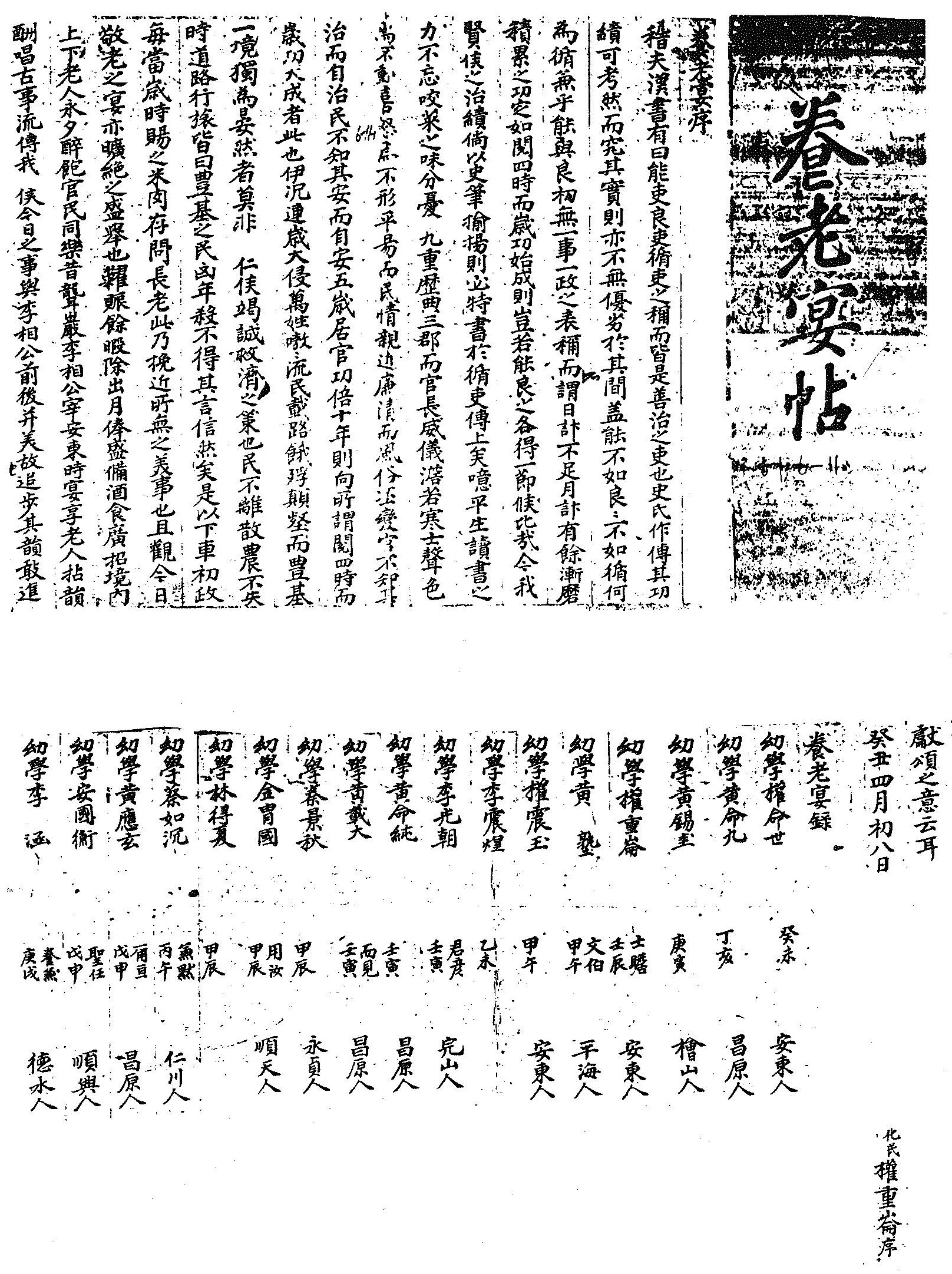

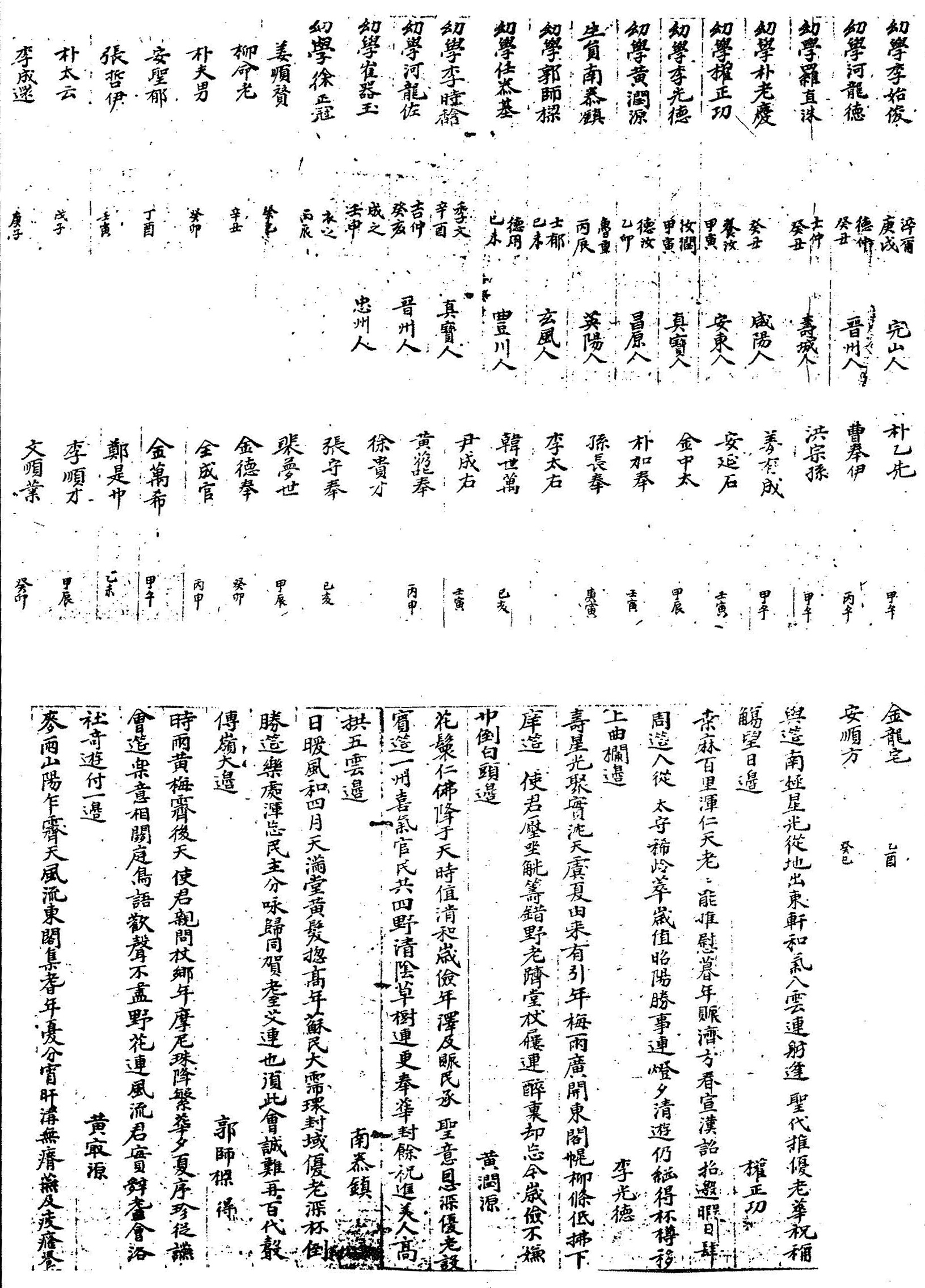

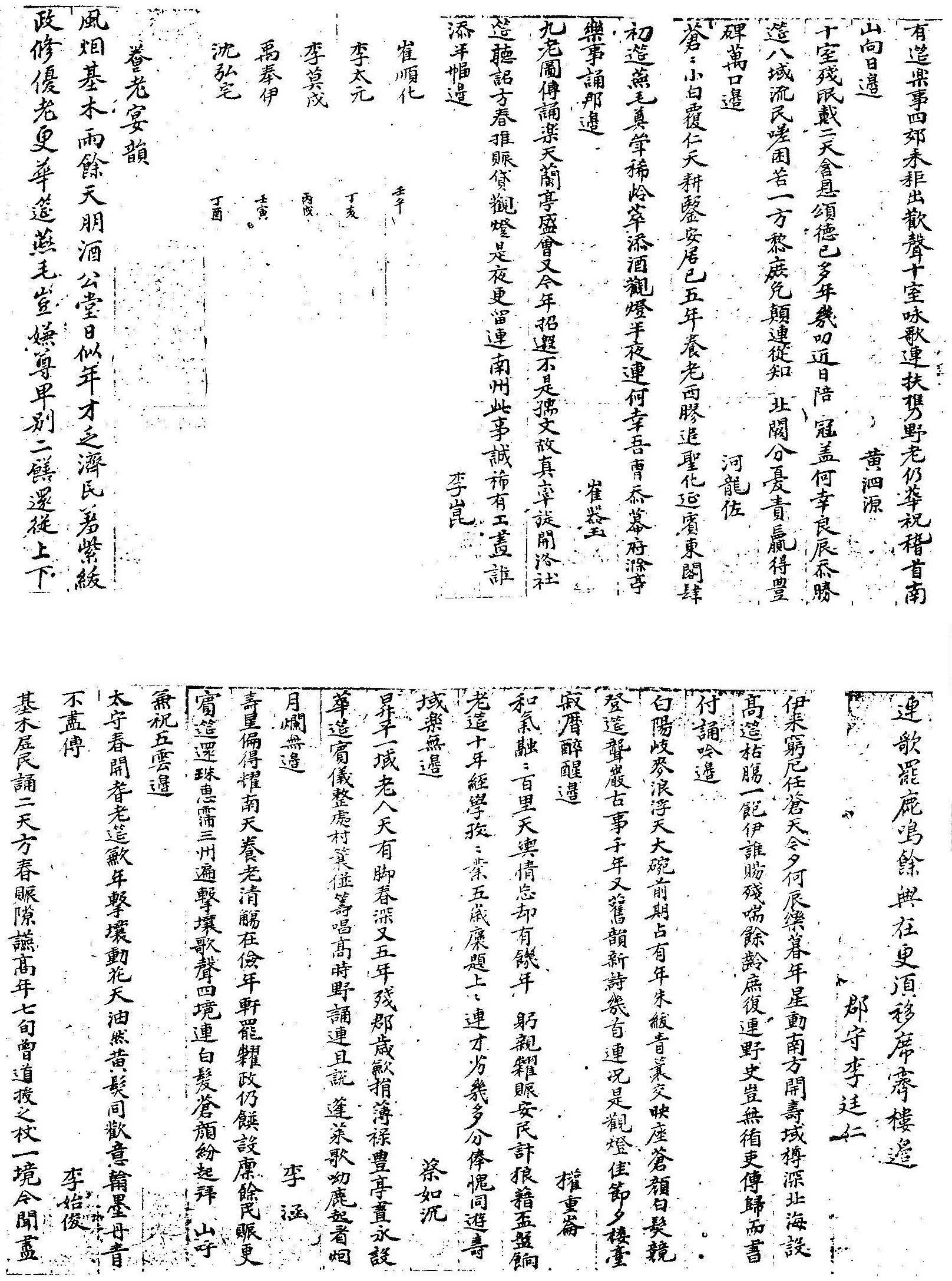

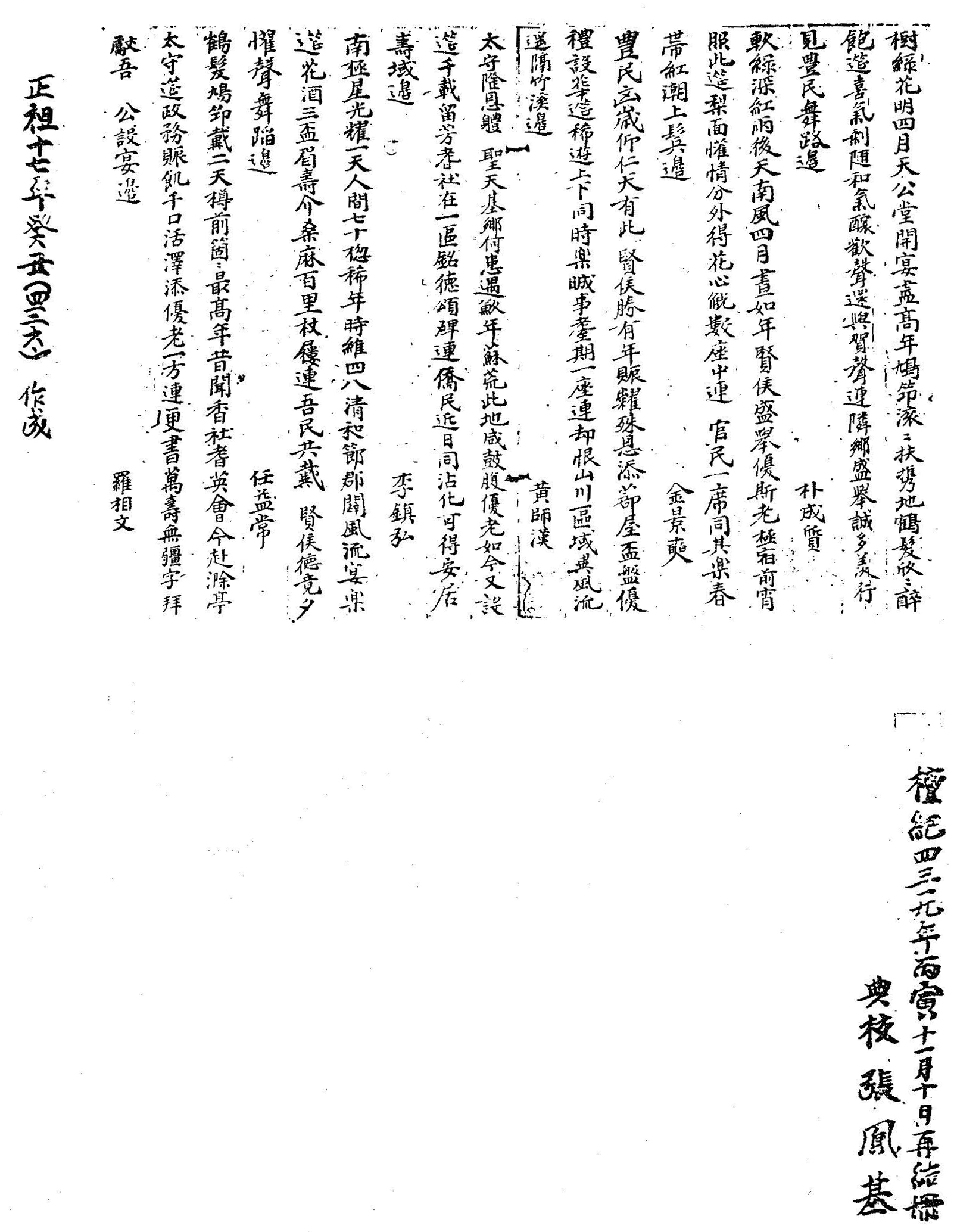

癸丑년 4월에 작성된 것으로 豊基지역의 연로한 이들을 위해 개최하는 養老宴에 대한 序文과 참석자 名單, 그리고 양로연을 기념한 詩文 등을 기록한 帖 형식의 문서이다. 문서의 순서는 양로연 실시에 대한 의의를 기록한 權重崙의 서문을 시작으로, 신분, 이름, 생년 및 자호, 본향이 기록된 28명과 이름과 생년만 기록된 33명 등 총 61명의 참석자 명단, 그리고 양로연을 축하하기 위해 21명의 시문이 나열되어 있다.

양로연은 통상적으로 신분의 귀천을 따지지 않고 노인을 우대하기 위해 베푸는 연향이었다. 양로연의 기원이 중국 고대부터 활발하게 이루어졌음은 일찍부터 알려진 사실이나 우리나라의 경우에도 기록을 통해서 그 기원을 유추해 볼 수 있다고 하겠다. 양로연 대한 최초의 기록은 『三國史記』에도 나타나는데 삼국사기 신라본기 訥祗痲立干 4년에 왕이 양로연을 열어 친히 더불어 식사를 하고 곡물과 布帛을 차등하여 나누어 주었다고 하여 그 기원은 훨씬 이전부터 시행되어 왔던 것으로 보여진다. 고려시대를 지나 조선시대에 들어서고 나서도 국가적 耆老정책 중 가장 중요한 행사 중 하나로 세종 14년(1432)에 양로연 儀註를 만들어 한층 법률화되고 제도화되었다. 뿐만 아니라 『牧民心書』에 "옛날 예법에 大夫로서 耆老가 된 이를 國老라 이르고, 庶人으로 기로가 된 이를 庶老라 일렀다. 有虞씨는 서로를 下庠에서 봉양했고, 夏后씨는 서로를 左學에 봉양했으며, 주나라에서는 서로를 교상에서 봉양했으나, 요즘 수령은 오직 서로를 봉양해야 한다."하였고, "봄에는 어린 아이를 위한 잔치를 베풀고, 가을에는 쇠약한 늙은이들을 먹인다."고 하여 양로연에 대한 중요성을 언급하기도 하였다.

삼국시대에 왕이 직접 개최한 연회나 궁중에서 실시된 연회가 빈번하게 베풀어 졌음을 알 수 있지만, 그 절차에 대해 소상하게 알려져 있지는 않다. 대체로 풍악이 있었으며 술이 몇 차례 돌아 흥이 돋구어지면 으레 춤이 따랐던 것으로 추정된다. 이때 신하들이 춤을 추기도 하지만 왕 또한 스스로 따라 추기도 하였고 그런 과정을 통해 왕은 특정한 신료에게 술을 따라 권하기도 하고 폐백을 내리기도 했다. 앞서 말한 바와 같이 왕이 양로연을 거행한 것과는 달리 양로연의 형식을 빌어 시행한 사례는 여러 차례 보인다. 행사는 주로 왕이 지방을 순행할 때 노인과 스스로 살아가기 힘든 자를 위문하고 곡물과 포백을 하사하는 진휼책으로 표현되기도 한다. 고구려와 백제에서도 마찬가지의 진휼책이 실시되었음은 기록으로 표현되고 있다. 고대 사회는 연장자에 의해 사회적 처지가 구분되어지는 중요한 사회적 합의가 내제적 이념으로 크게 작용하였던 것을 생각하면 고령자나 연장자를 위로하는 연회는 덕치의 표현으로 널리 행해졌을 것으로 보이는데 耆臣을 치하하고 연로한 국로나 치사에게 ?杖을 내리는 제도를 통해 양로연의 연장수단이 표현되었던 것으로 이해된다고 하겠다.

삼국시대에 진휼적인 차원에서 행해진 기로에 대한 양로 사례는 고려시대에 이르러 보다 다양화되고 구체화되었으며, 賜物 행사가 활발히 전개되었다. 모처의 나이가 80세 이상인 자에게는 品에 따라 米布 등을 하사하고 80세 이상의 노인과 질병에 걸린 자에게도 역시 물건을 하사하였다. 100세 이상의 노인에게는 4품관의 京官이 일일이 그 집을 방문하도록 하였다. 고려시대의 양로연은 효행자에 대한 포상 행사와 더불어 시행되었으며 이는 철저한 유교적인 효경사상에 근거를 둔 것으로 왕이 친히 임하여 親饗을 베풀어 사물 등으로써 포상해 주었다. 왕이 노인들에게 선물을 주며 베푸는 양로 연회 의식은 80세 이상의 전직 신료들을 부르고 아울러 효자나 효손들을 참석시켰고, 의식이 끝나면 이들에게 음식을 대접하고, 왕이 승제로 하여금 음식을 권하며 참석자에게 차등있게 선물을 주었다. 이외에도 왕은 전직 관료 뿐 아니라 100세 이상된 사람을 위문하기도 하며, 80세 이상의 백성들을 알아내게 하여 그들을 궁중에 불러 연회를 베풀었을 뿐 아니라 태자에게 명하여 음식을 권하기도 했다.

조선왕조에는 고려시대에 設施된 양로연회가 한층 법률화, 제도화되었고, 정치, 사회적으로는 기로정책의 다양화와 더불어 국가적 중요행사로서 비중을 더해갔다. 양로연을 단순한 연회가 아니고 엄격한 의례 절차에 준하여 거행되었고 특히 양로의 뚜렷한 의미를 부여하였다.

조선왕조는 유학을 통치이념으로 삼아 모든 국가적 예식 행사를 규정하고 사회의 기강과 질서를 바로잡고자 하였다. 특히 세종은 개국 이래의 制禮작업에 뜻을 세우고 오례의 편찬에 착수하였으나 당대에 완성을 보지 못하고 성종 대에 이르러 완성되었다. 하지만 양로연의의 제정은 이미 세종대에 이루어졌고 이후 역대의 양로연의는 세종 때 제정된 예에 따라 이루어졌다고 할 수 있으며 이는 양로연은 하나의 제도로서 정착되어 조선 말까지 지속되었다. 조선 전 시대에 걸쳐 역대 군왕들의 治敎의 한 방편으로 실시된 양로연은 비록 기근이 드는 경우에도 변함없이 시행되어야할 국가의 중대사로 여기고, 다른 연회와도 비할 수 없이 인군이 행해야 할 당위적인 것이자 조정이 떳떳이 지켜야할 도리로서 효를 일으키는 것을 중시하였다. 柳馨遠의 『磻溪隧錄』에는 "양로하는 의례는 매년 가을에 임금이 성균관에서 視學할 때에 양로의례를 행하는데 이때 전국 노인들에게 쌀과 고기를 하사한다. 80세 노인과 90세 노인에게 각각 차등이 있게 주며 사대부 노인에게는 솜과 비단을 더 준다."고 하였다.

조선시대 양로연은 『경국대전』 연향조에 "매년 계추에 양로연을 행한다. 大小員人의 나이가 80세 이상인 자가 잔치에 참석한다. 부인들에게는 왕비가 내전에서 잔치를 베푼다, 지방에서는 수령이 내외청을 따로 자리를 마련하여 잔치를 행한다."고 하여 중앙, 지방, 남녀를 가리지 않고 노인이라고 하면 의례 참가하게 하였던 것임을 알 수 있다. 조선시대 전기인 세종대에는 거의 매년 양로연이 행해졌고, 문종과 단종대로 이어지면서 계속되다 세조 대에는 공신이 올리는 풍정이 자주 베풀어지면서 양로연은 가끔 베풀어졌다. 그러다가 성종 대에 사림이 등장하면서 다시 양로연이 매년 베풀어지고 스승 공경의 의의를 살려 임금이 문묘제석전 참배를 한 후에 성균관에서 양로연이 베풀어지기도 한다. 시기에 따라 회갑연 같은 특별한 날에만 연의가 행해지기도 했으며 가뭄이나 재해 등의 이유로 궁중에서 잔치가 행해지지 않더라도 지방에서 양로연을 개최하거나 실질적으로 노인들을 구휼하는 정책으로 행해지기도 하였다.

본 문서는 풍기지역의 노인들에게 양로연을 개최하기 위해 참석 명단을 기입하고, 양로연을 위로하기 위한 시문들을 중심으로 성첩되어 있어 연회의 준비사항이나 절차 등에 대해서는 알 수 없다. 다만 양로연이 가지는 의의가 앞서 언급한 바와 같이 중앙이나 지방에 구분을 두지 않는다고 전제한다면 현재 알려진 궁중에서의 양로연의 절차와 행사시행 등을 통해서 그 내막을 추정해 볼 수 있다고 하겠다. 세종조의 양로연 의례 절차가 자세히 기록된 『세종실록』 권133 「오례」 養老儀條의 내용을 참조하여 살펴보면, 우선 仲秋月에 禮曹에서 길일을 골라 내외관에게 宣攝하여, 각각 그 직책을 다하게 하고, 기일 하루 전에 연회의 전반을 준비한다. 당일에는 典儀가 여러 노인의 품계에 따라 자리를 설치하고, 병조에서는 군사를 진열하였으며, 임금의 의장이 움직이면 工人이 축을 두드리고, 헌가에서 隆安之樂이 시작되면서 배례, 진찬의례, 진화의례, 진탕의례, 진작의례, 배위 등의 순서로 진행하고 마지막으로 의례를 마치고 환궁하는 절차를 끝으로 연의가 마무리된다. 세종조의 양로연 절차에서는 양로연 의례에서 왕이 등장하면서 음악이 시작되어 춤과 함께 행해졌지만, 풍기의 양로연에서 그와 같이 식순이 포함되었는지는 알 수 없다.

서문에서도 드러나듯이 조선시대의 국가 지배 이념인 유교는 효를 모든 덕목의 근본이자, 모든 가르침의 출발점으로 여겨왔다. 이러한 유교의 근본정신인 효는 특히 노인을 공경하는 경로사상으로도 잘 나타나는 것이었고, 그것은 왕이 궁중에서 베푸는 양로연의에 국한된 것이 아니라 지방 사회에서도 마찬가지로 똑같은 의의를 가지는 것으로서의 양로연 행사 시행으로 표방되는 것이었다. 지방의 양로연은 수령의 주관하에 주, 부, 군현 단위로 소재 관청에서 베풀어졌던 것이며 거기에 소요되는 재정도 지방관청에서 충당하였다. 본 문서는 풍기지역의 양로연의 개최와 관련하여 국가의 기로정책의 일환으로서 가지는 의의를 서문에 기입하였으며, 이어 참석자 명단의 신상을 간단하게 기재하였고, 이어 양로연을 위로하는 시문을 이어 병기하여 첩으로 구성된 것으로 조선시대 지방의 양로연의 시행과 관련된 것이다. 통상적으로 궁중에서 행해진 양로연의 경우, 의례의 순서와 사용되는 사물, 의악, 관청, 관직자 등이 소상히 기록되어 있는데 반해 본 문서의 첩은 제반사항에 관한 기록이 소실되었는지, 애초에 작성되지 않았는지 명확하게 알 수 없어 한계를 지니고 있지만, 지방에서 양로연이 개최되었다는 사실을 명확히 전달해주고 있다.

자료적 가치

양로연 개최에 대한 의의를 소상히 기록하고 있어 조선시대 지배이념이었던 유교에서의 효 사상을 지방사회에서도 충실히 교화하려는 모습을 보여주는 사료이다. 첩으로 구성되어 양로연에 참석할 인원에 대해 기록하였고, 양로연이 가지는 사회적 의미를 여러 사람들의 시문으로 재차 언급하여 조선사회가 가지고 있는 耆老, 養老 문화의 저면이 풍기지역에서도 깔려있음을 보여준다고 하겠다. 비록 양로연에 참석하는 인원에 대한 자세한 부기설명이 기록되어 있지 않아 이들의 신분상의 차이나 참여자의 성관 및 본향에 대한 상세한 내막을 알기 어려운 점이나, 행사의 실질적 준비절차나 소요되는 비용, 인적구성을 명확하게 보여주는 자료가 없어 실체에 대한 접근은 어려운 부분이 있지만 국가적 차원에서 연령과 덕행을 숭상하기 위해 실시된 행사로서의 의의를 보여주는 중요한 가치를 지닌다고 하겠다.