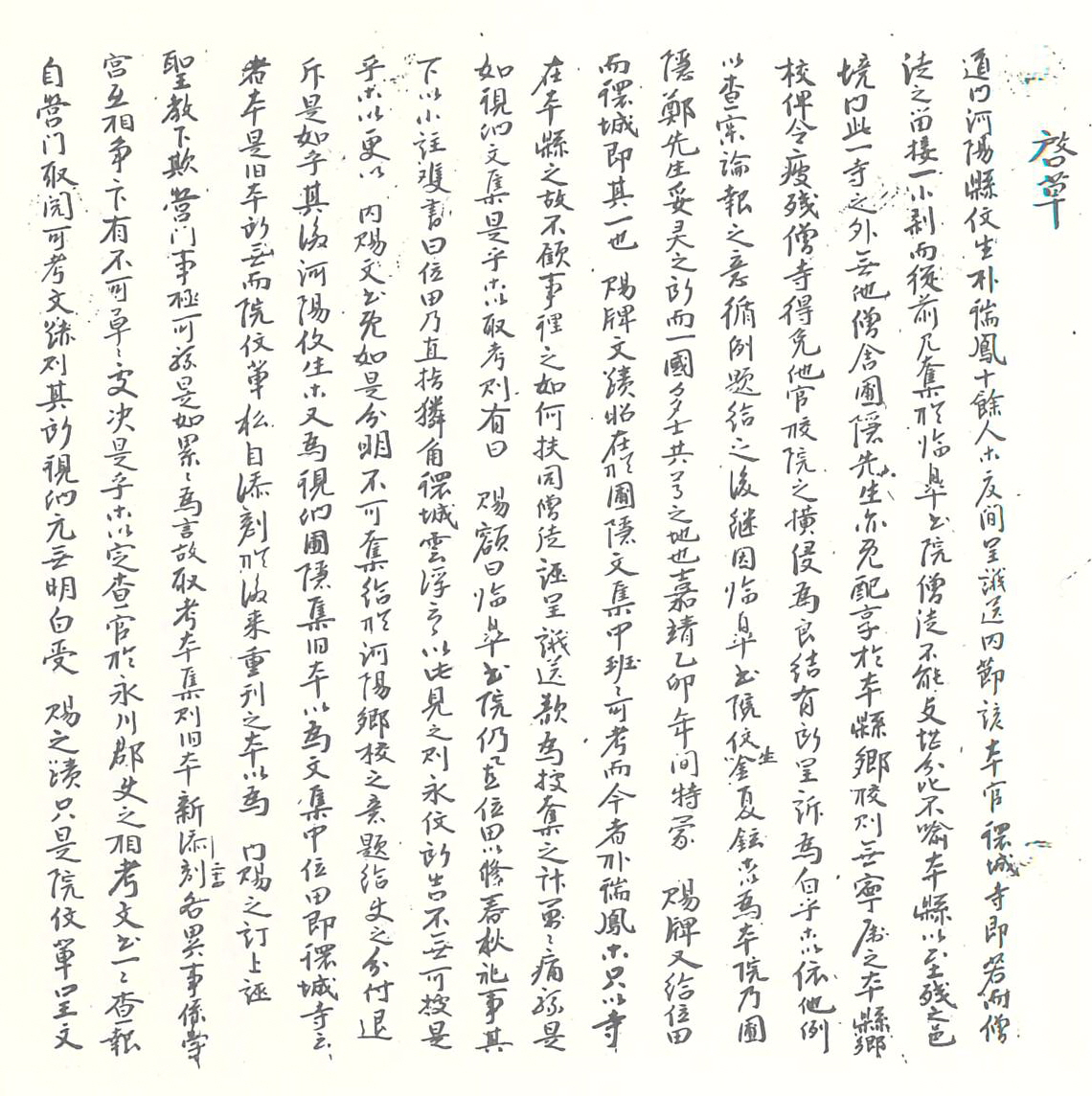

1724년 9월 慶尙道觀察使 金東弼이 河陽縣에 소재한 環城寺를 臨皐書院에서 河陽縣으로 還給한 후, 임고서원이 반발하며 자신을 誣辱하자, 이를 처리하는 문제로 국왕에게 올린 啓文의 草

壬午四月日 河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄

자료의 내용

1724년 9월 慶尙道觀察使 金東弼이 국왕에게 올린 啓文의 草로, 慶尙道 河陽縣 河陽鄕校에서 엮은 『河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄』에 ‘甲辰 九月 日 巡使道啓文草’라는 제목으로 수록되어 있다. 18세기 동안 하양향교와 永川郡의 臨皐書院은 하양현 소재 環城寺를 두고 서로 분쟁하였는데, 『河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄』은 분쟁 과정에서 발·수급된 각종 공문서를 하양향교 측이 엮어 놓은 것이다. 한편, 표제에 ‘壬午 四月 日’이라 명기되어 있는 것으로 보아, 1822년경 본 자료가 작성된 것으로 생각된다.

환성사를 둘러 싼 분쟁은 1724년 하양향교 측이 還給을 요청하면서 시작되었다. 당시 임고서원은 學田을 환성사에 두고 있었는데, 경상도관찰사였던 김동필은 하양향교의 청원을 확인 한 후, 환성사를 하양현 官衙로 환속시키는 조취를 취하였다. 이에 반발한 임고서원은 여론을 자극해 경상도관찰사의 결정을 공격하게 되었고, 자신을 誣辱했다고 판단한 경상도관찰사 김동필이 본 계문을 올리게 된 것이다. 계문에서는 하양현 관아로 환성사를 환급시킨 경위와 誣辱 문제에 대한 입장을 확인 할 수 있다.

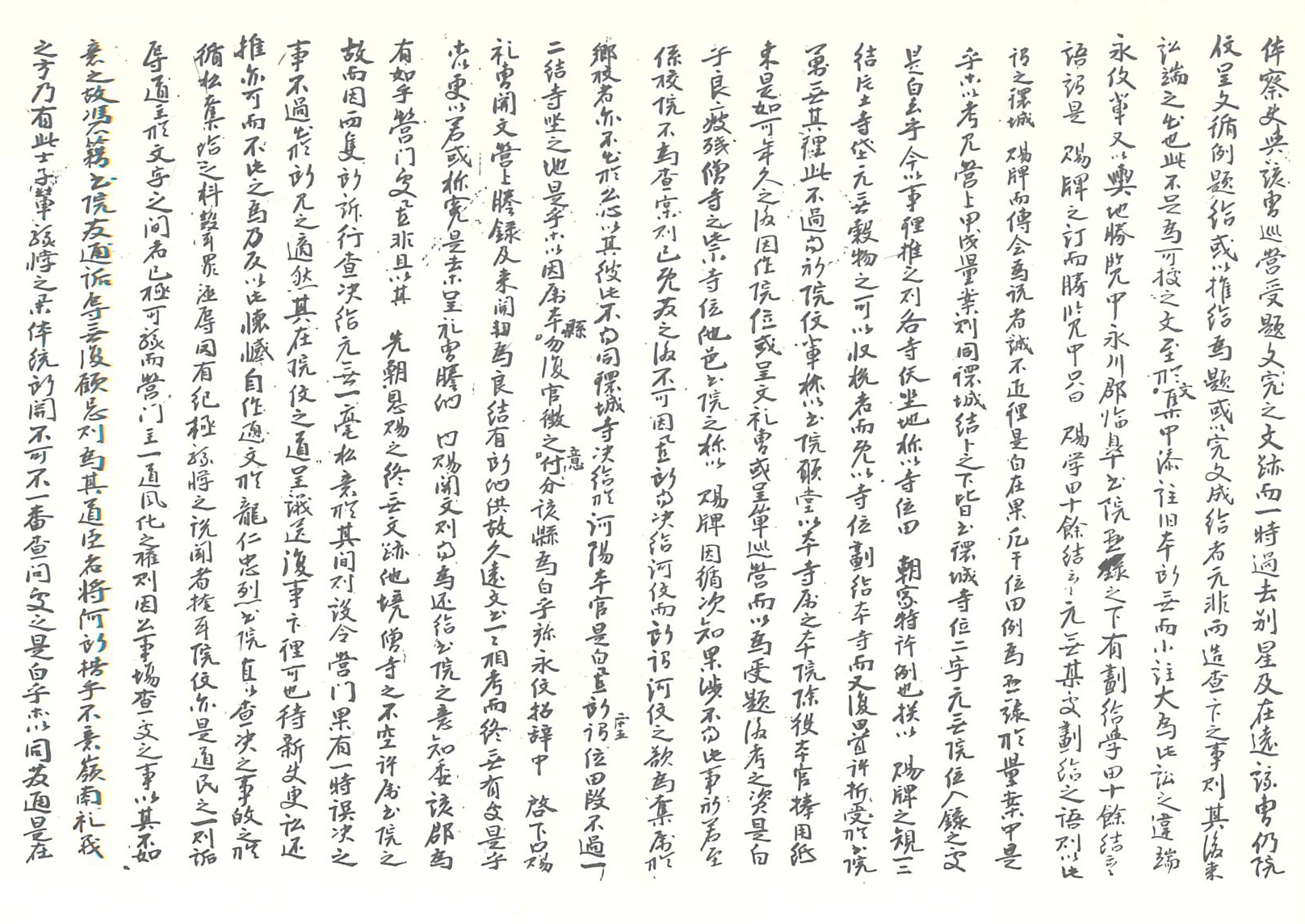

먼저 환성사를 하양현 관아로 환급한 것은 그해 여름 사이 하양현 유생 朴瑞鳳 등 10여 인이 올린 議送에서 비롯되었다. 환성사는 하양현 관내에 있는 사찰이지만 영천군의 임고서원이 見奪하여 승려들이 지탱하지 못할뿐더러, 고을이 작아 하양향교를 유지하는데 임고서원이 필요하니 환급해 줄 것을 청원하였던 것이다. 또한 박서봉 등은 임고서원에도 鄭夢周가 배향되어 있지만, 하양향교에도 정몽주가 배향되어 있기에 환급이 마땅하다고 주장하였었다. 이 청원을 들은 경상도관찰사는 전례와 같이 사실을 조사하여 論報하는 것으로 題給하였는데, 곧바로 임고서원 유생 金夏鉉 등이 박서봉 등의 주장을 반박하는 議送을 올려 맞대응하였다. 임고서원 측은 환성사에 위치한 學田은 지난 1555년 內賜받은 것이기에, 하양현으로의 환급이 불가하다고 주장했다. 그러면서 그 근거로 『圃隱集』을 제시하였다. 『포은집』에는 ‘賜額’이라는 말이 있고, 이어서 ‘臨皐書院仍置位田以修春秋祀事’라는 표기가 있는데, 그 아래 雙書로 ‘位田?直旨麟角環城運浮’라는 세주가 기재되어 있었다. 이를 따른다면 1555년 이래 환성사의 위전은 임고서원의 학전이 되는 것이다. 그래서 경상도관찰사는 하양향교 측에, 奪給이 불가하다는 뜻으로 題給을 내렸었다. 그러나 곧바로 하양현의 유생이 임고서원의 주장을 반박하며, 『포은집』의 舊本을 경상도관찰사에게 現納하였다. 그러면서 임고서원이 근거로 제시하고 있는 위전 관련 표기는 문집을 重刊할 때, 사사로이 添刻해서 內賜의 증거로 삼은 것이라고 주장했다. 舊本에는 해당 내용이 없었기 때문인데, 임고서원이 現納한 『포은집』은 17세기 때 重刊된 것인데 반해, 하양현 유생이 現納한 『포은집』은 16세기 때 간행된 것이어서, 시기적으로 봤을 때 舊本의 신빙성이 높을 수밖에 없었다. 하양현 유생의 새로운 주장을 보고, 경상도관찰사 김동필은 舊本을 구해다 살펴보았으며, 실상을 조사하기 위해 이번에는 영천군에 조사관을 파견하였다. 이때 조사관은 경상도관찰사의 명에 따라 임고서원이 환성사에 학전을 두게 된 경위, 그리고 이와 관련된 각종 공문서를 살펴보았다. 조사를 끝낸 조사관은 임고서원이 명백하게 內賜를 받은 기록은 없다고 하면서, 다만 예전에 서원 유생들이 體察使·禮曹·巡營에 呈文하여 內賜를 확인하는 完文을 題給받았으며, 또 같은 때 別星이 예조에 內賜 확인을 요청하여 전례에 의거 환성사 위전의 劃給을 확인 받았는데, 이 과정에서 여러 관청이 내사를 증빙하는 문적과 문서를 제대로 살펴본 적은 없다고 보고하였다. 더구나 문집에 內賜 사실을 添錄한 것은 매우 어긋난 일이라고 판단하고 있다. 이 보고를 바탕으로 경상도관찰사는 다른 문적도 재차 고증하였다. 임고서원 유생들은 『포은집』 이외에도 『輿地勝覽』에 學田 10여 결을 劃給받은 사실이 기재되어 있음을 근거로 내세웠었다. 하지만 『여지승람』에는 學田 10여 결을 내렸다는 기록만 나올 뿐, 어느 곳을 내려줬는지는 기재되어 있지 않았다. 監營에 있는 甲戌量案의 환성사 結卜 아래에도 모두 환성사의 위전이라고만 기재되어 있었다. 공문과 문적을 재차 조사한 결과 임고서원의 주장을 입증할 근거가 없었던 것이다. 조사를 마친 경상도관찰사는 환성사를 하양현 관아에 환속시켰다. 사찰의 위전도 조정에서 특별히 면세를 해준 것인데, 이것을 다시 서원에 折授한다는 것은 이치에 맞지 않으며, 전후 과정을 살펴보았을 때, 서원의 유생 무리들이 환성사의 승려들을 꾀어 하양현 관아로의 종이 납부를 면제해 주는 대신, 환성사 위전을 임고서원 학전으로 속하게 한 것으로 판단을 내리고, 하양현으로의 환급을 결정하였던 것이다. 다만 하양향교로의 환급 요청은 향교 유생들의 公心에서 나온 것이 아니고, 향교로 환급할 근거가 없는 까닭에, 향교가 아니라 관아로 환급시킨다고 하였다. 한편, 조사 도중 임고서원 유생이 招辭에서 內賜 받은 근거가 감영의 謄錄에 있다고 진술한 바가 있었다. 국왕이 예조에 啓下하여 內賜를 지시했고, 예조에서 이를 전달한 關文이 감영에 있다는 것이다. 이에 경상도관찰사는 來關을 살펴보았지만, 관련 내용을 확인하지 못하였다. 그러면서 이번 결정을 임고서원 측이 불복한다면, 환급을 청원하는 呈文을 예조에 올리되, 內賜를 입증할 關文의 등록도 찾아 함께 첨부하라고 永川郡守에게 知委하였다.

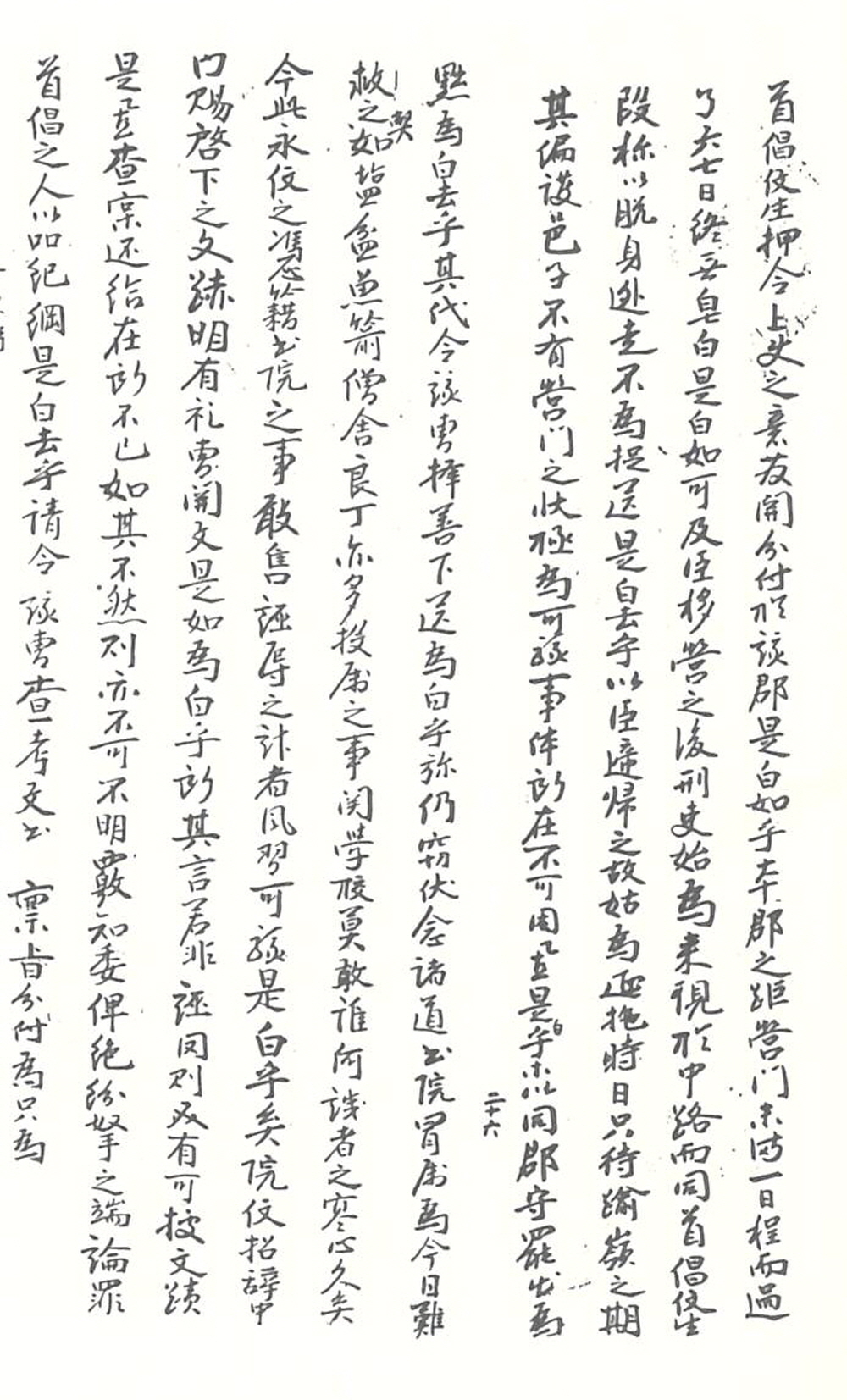

이상의 결정을 통해 환성사 분쟁은 마무리되는 듯했으나, 오히려 경상도관찰사 김동필은 이 결정으로 다른 지역 유생들의 공격을 받게 된다. 본 계문에 따르면 경상도관찰사 김동필은 이상의 결정에는 一毫의 사사로움도 없다고 하였다. 철저한 조사를 통해 내린 결정이라는 것이다. 설령 잘못된 판결이라 생각된다면 임고서원 유생들이 議送을 올려 다시 辦理하면 될 것인데, 여론을 일으켜 자신을 誣辱하니 매우 놀랍고 패악한 일임을 호소하고 있다. 하양현으로 환성사가 환급되자 이에 불복한 임고서원 측은 의송이나 정문을 올린 것이 아니라, 경상도관찰사의 결정이 사사로움에서 비롯된 것이라고 통박하는 通文을 龍仁의 忠烈書院에 보냈던 것이다. 통문으로 인해 전국의 여러 유생에게 공격을 당하게 된 경상도관찰사 김동필은 임고서원의 처신이 道主를 ?辱하는 처사라고 판단하였다. 이에 영천군에다 關文을 보내, 통문의 首倡者를 압송해 오라고 지시하였는데, 6~7일이 지나도록 소식이 없었다. 그런 가운데 환성사 문제로 김동필이 경상도관찰사 직에서 遞職되어 물러나고 있었는데, 그 中路에 영천군의 刑吏가 나타나 수창 유생의 압송이 불가하다고 보고해 왔다. 수창자의 도망으로 소재 파악이 불가능하다는 이유였다. 하지만 김동필은 자신이 체직 된 것을 알고 고의로 시일을 끌어 미룬 것으로 생각했다. 아울러 이 문제로 영천군수까지 罷黜된 사실과 근래 서원에 사찰과 良丁이 冒屬되어 오랜 병폐가 누적되고 있음을 지적해 놓았다. 특히 서원의 駭悖가 심해지고 있음을 한탄하였다. 이와 같이 본인이 임고서원 유생들의 불복으로 誣辱 당하게 된 경위를 밝히면서, 계문 말미에는 국왕에게 환성사 문제를 엄히 다스려 줄 것을 청원하고 있다. 임고서원이 환성사의 위전을 학전으로 內賜받았다면, 그것을 啓下한 關文이 반드시 예조에 있을 것이니, 예조로 하여금 문서를 살펴보게 해서, 조사 결과 증빙할 관문이 발견되면 환성사를 도로 환급해 주되, 만약 증빙할 자료가 없다면 수창자를 엄히 논죄하는 것으로 稟旨하여 분부해 달라고 청원하였던 것이다.

자료적 가치

조선후기 향교 운영의 실태와 경제적 기반을 살펴 볼 수 있는 자료다. 하양향교와 임고서원은 각기 환성사를 자신들의 屬寺라고 주장하면서 오랫동안 분쟁을 일으켰었다. 속사는 향교·서원·官衙·鄕廳 등지에 物力 또는 人力을 제공하는 사찰을 뜻하는데, 특히 향교와 서원의 중요한 경제적 기반 중 하나였다. 당시 임고서원은 환성사의 위전이 서원의 학전이라고 주장하였으며, 하양향교는 관내 향교로의 환급을 주장하고 있었다. 이에 대해 경상감영은 환성사를 하양현 관아에 환속시키는 것으로 결정을 내렸는데, 위전에서 收稅하는 대신에 종이를 제조하여 관에 납부케 하였다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 書院硏究』, 李樹煥, 一潮閣, 2001

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환