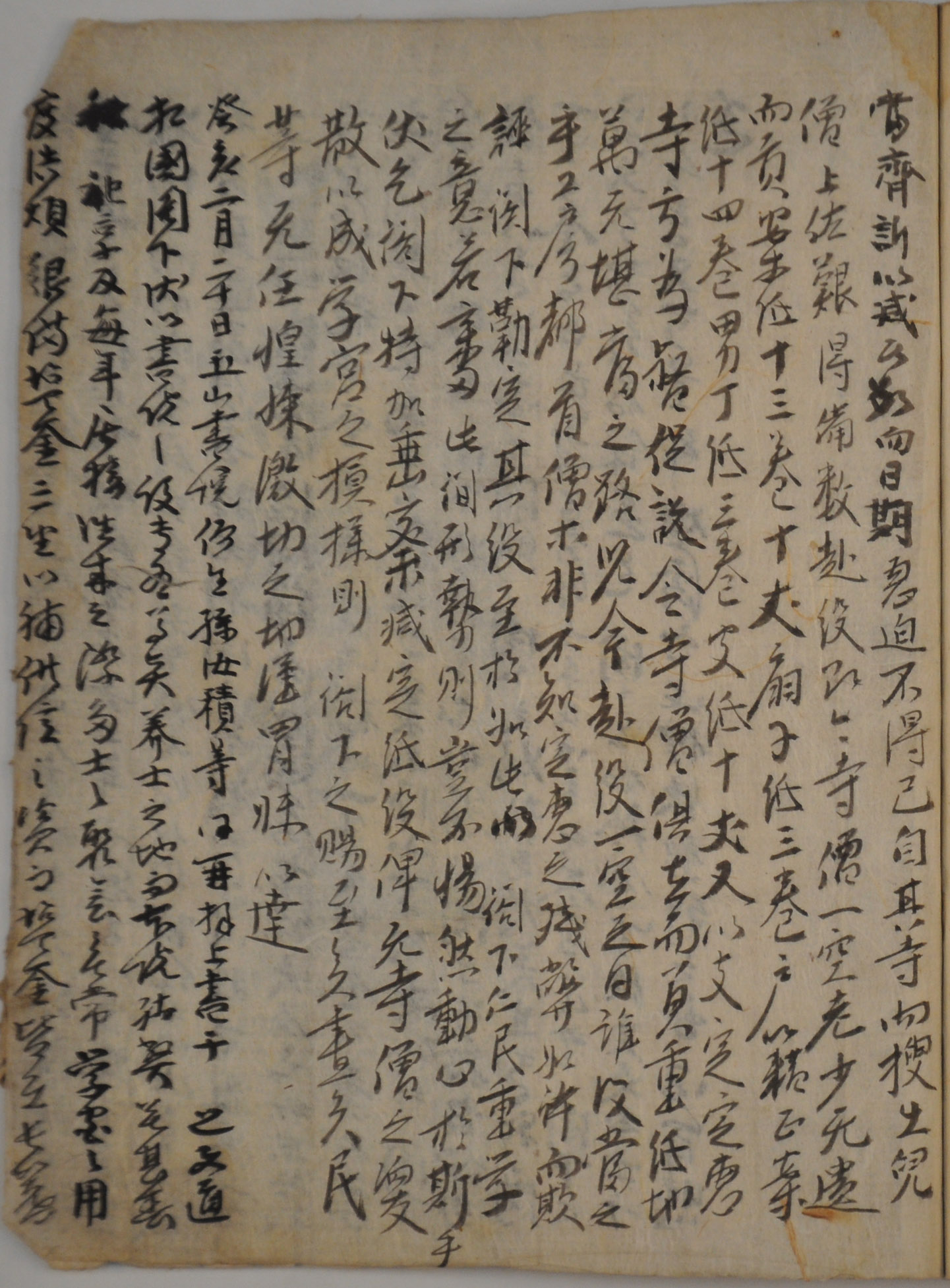

1683년 2월 20일 玉山書院 儒生 孫汝積 등이 巡察使에게 서원 所屬 鹽盆과 鹽干의 免役과 免稅를 요청하는 上書

내용 및 특징

1683년 2월 20일 玉山書院 儒生 孫汝積 등이 巡察使에게 서원 所屬 鹽盆과 鹽干의 免役과 免稅를 요청하는 上書이다.

옥산서원은 건립초기부터 興海와 長鬐 일대에 船隻과 鹽盆을 구비하여 운영해왔다. 이곳에서 소출되는 魚鹽으로 서원에 需用하였는데 문제는 이들 선척과 염분뿐만 아니라 이를 운용하는 海夫와 鹽干들에 대한 침해가 17세기 들어 급증했다는 것이다. 이런 현상은 전란이후 국가의 재정이 고갈되고, 양인들의 수가 줄어서 수입이 부족했기 때문에 나타난 현상이었다. 특히 당시에는 어염과 관련된 일은 이익이 많은 것으로 인식되고 있었기에 守令, 鄕吏, 兵營과 水營 등이 그것을 장악하기 위해 노력하고 있었다. 그 결과 疊徵, 濫徵과 같은 폐단이 발생하기 했으며, 병영과 수영 등의 관아에서는 海夫들로부터 징수한 수산물을 판매하여 그들의 이익을 침해하고, 나아가 어염업을 지배하기에 이르렀다.

당시 영남지역의 실상은 1664년(현종 5) 11월 5일 大司諫 南九萬 등의 狀啟에 상세히 나온다. 이를 요약하면 ‘영남 해변의 백성은 오직 고기잡이[漁採]와 소금굽기[煮鹽]로 생업을 삼고 있는데, 監營·統營·兵營·水營이 海夫라는 명목의 帖文을 억지로 발급해 주고는 物膳軍에 充定을 한다는 것이다. 그런 후에 매달 생선을 징수하면서 갖가지로 침해하는데 어선과 鹽盆도 다 그 세금이 있어서, 四營의 軍官이 해변에 드나들면서 서로 징수하고 독촉해대며, 그 本官[본 고을]에 대해서는 또 土民으로서 내게 되는 세금이 있다’고 한다. 이처럼 한 사람의 몸에 이중·삼중의 身役이 적용되어 백성들의 삶이 매우 힘들었음을 짐작할 수 있다. 여기에 좌도의 병영·수영은 또 고기를 잡는 곳에다 점포를 설치하고 해부들이 바치는 어물을 거두어, 가게에 벌려 놓고 앉아 판매하면서 어민들과 이익을 침탈하고 있었다.

옥산서원도 어염의 수입분 중 남는 것은 무역을 통해 수익을 내었을 것으로 짐작되지만, 대체로 享祀와 일상에서의 유생 공궤에 소비된 것으로 보인다. 실제 본 상서에서도 서원을 설립한 것은 오로지 현인을 존중하고 선비를 양성할 터전을 만들기 위한 것인데, 옥산서원은 매우 殘弊하여 봄, 가을의 享祀와 매년 居接으로 오고가는 사이에 많은 선비들이 모여서 회의를 하고 머물 때 마다 항상 학궁에서 소용되는 물품을 갖추는 것이 번거로울 뿐만 아니라 어렵다고 하였다. 즉 春秋享祀와 매년 진행되는 居接과 각 종 會議때에 유생들의 공궤를 서원 측에서 부담하고 있었음을 알 수 있다. 이처럼 서원에 필요한 어염을 공급하던 해부와 염간들은 院屬으로 인정하여, 戶曹와 本營으로부터 完文을 발급받아 서원의 일에 전념토록 하는 것이 常例였다. 그러나 이런 혜택은 전적으로 지방관의 결정에 좌우되기에 매번 수령이 바뀔 때마다 새로이 완문을 받을 수밖에 없었다. 또한 첩징으로 인해 해당 고을 내지 감영의 완문을 받더라도, 다른 기관으로부터 기타 여러 가지 명목으로 침해를 받기도 했다.

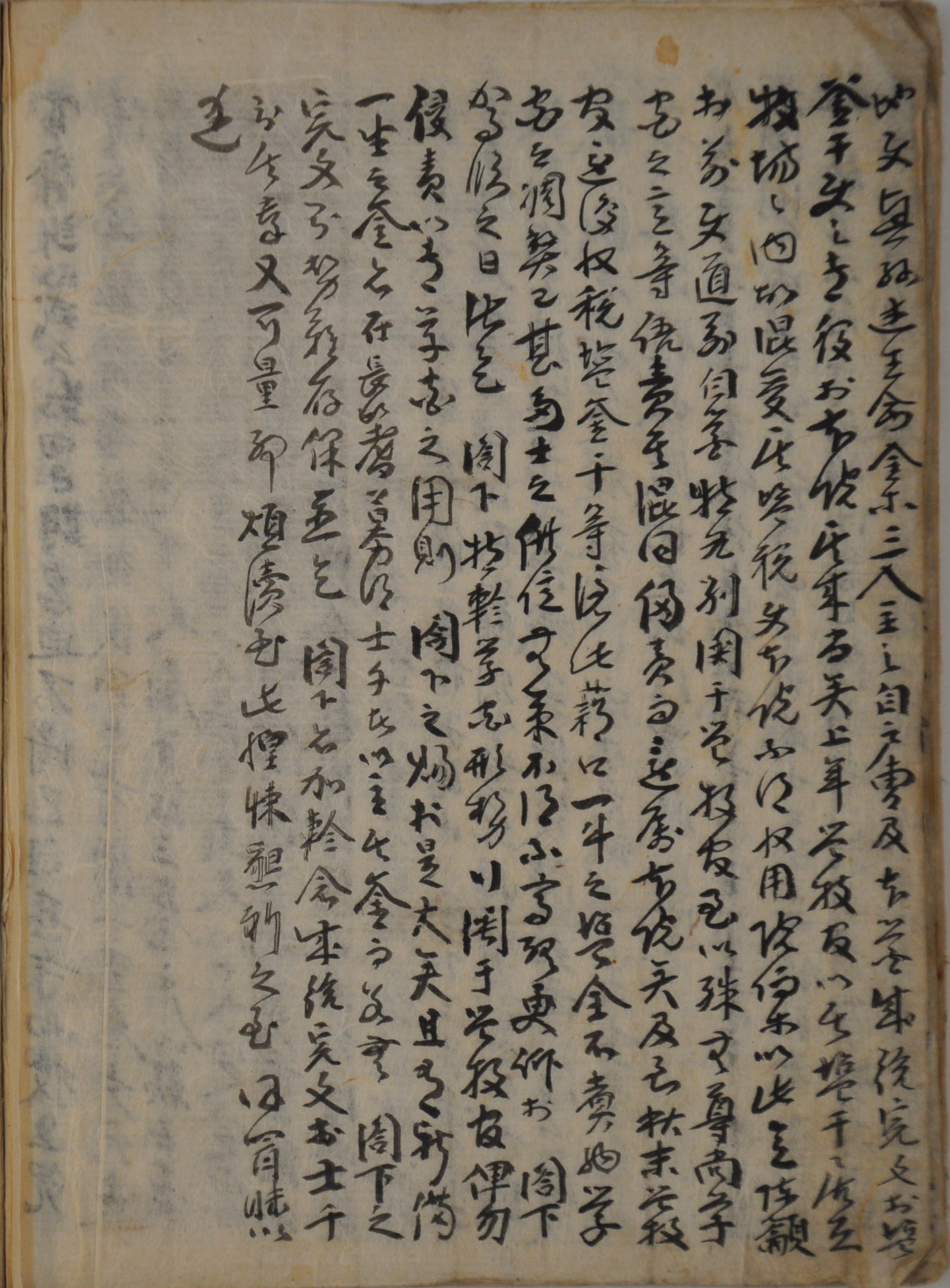

본문에서 옥산서원 유생들이 호소하는 바도 바로 이러한 첩징과 관련이 있었다. 즉 지난해에 監牧官이 서원 소속 鹽干이 牧場 내에 거주한다고 하여 그가 감독하는 세금을 섞어서 거두어 서원에서는 거두어 들여 쓸 것이 없었다. 이에 서원의 유생들이 前任 순찰사에게 아뢰어서 이전의 巡營에서 특별히 별도의 關文을 감목관에게 내려서, 학궁의 존중하고 숭상하는 마음이 없음에 대해서는 그 혼동하여 억지로 물건을 거두어 간 것을 말로 책망하고, 다시 서원 소속으로 돌려주게 하였다. 그런데 전임 순찰사인 李秀彦이 9월에 체임되자, 監牧官이 다시 鹽釜와 鹽干 등에서 세금을 거두어 1섬의 소금도 온전히 납부하지 못하게 되니, 학궁의 재정이 쇠약해짐이 이미 심하게 되었다고 한다. 이에 많은 선비들에게 제공해야 할 물품들을 마련하는데 대책이 없어 부득불 신임 순찰사 權是經이 巡視하는 날에 호소한다고 하였다. 유생들은 학궁의 형편을 특별히 두루 살펴서 감목관에게 관문을 보내어 억지로 물건을 거두지 못하도록 하고, 오로지 학궁에 사용하도록 해달라고 호소하였다. 또한 새로 마련한 1좌의 鹽釜가 장기에 있어서 새로이 염간을 모집하여 주관토록 하였는데 만약 순찰사의 완문이 없으면 그 세력을 보존하기 어려울 것 같으니 아울러 完文을 발급하여 주길 요청하였다.

옥산서원 謄錄을 보면 鹽盆 1坐에 소금 각 1섬씩 봄과 가을의 두 차례에 갖춰 납부하고, 소금 5石으로 매년 官家에 지급한다고 규정되어 있다. 이 규정에 의거하면 각 鹽盆에서는 1년에 2섬의 소금을 서원에 납입하고, 5섬을 官家 즉 해당 고을에 납부해 왔음을 알 수 있다. 당시에는 1좌의 염분에서 4섬을 납부하도록 되어 있었는데, 서원측은 5섬으로서 염분이 있는 고을에 분급한 것으로 보인다. 비록 완문을 발급받아 면세·면역의 혜택을 받고 있었기에 납부할 필요가 없었지만, 수령의 체임시마다 새로운 완문을 발급받고 향리들의 농간을 최소화하기 위해서는 불가피한 조처였던 것으로 짐작된다.

자료적 가치

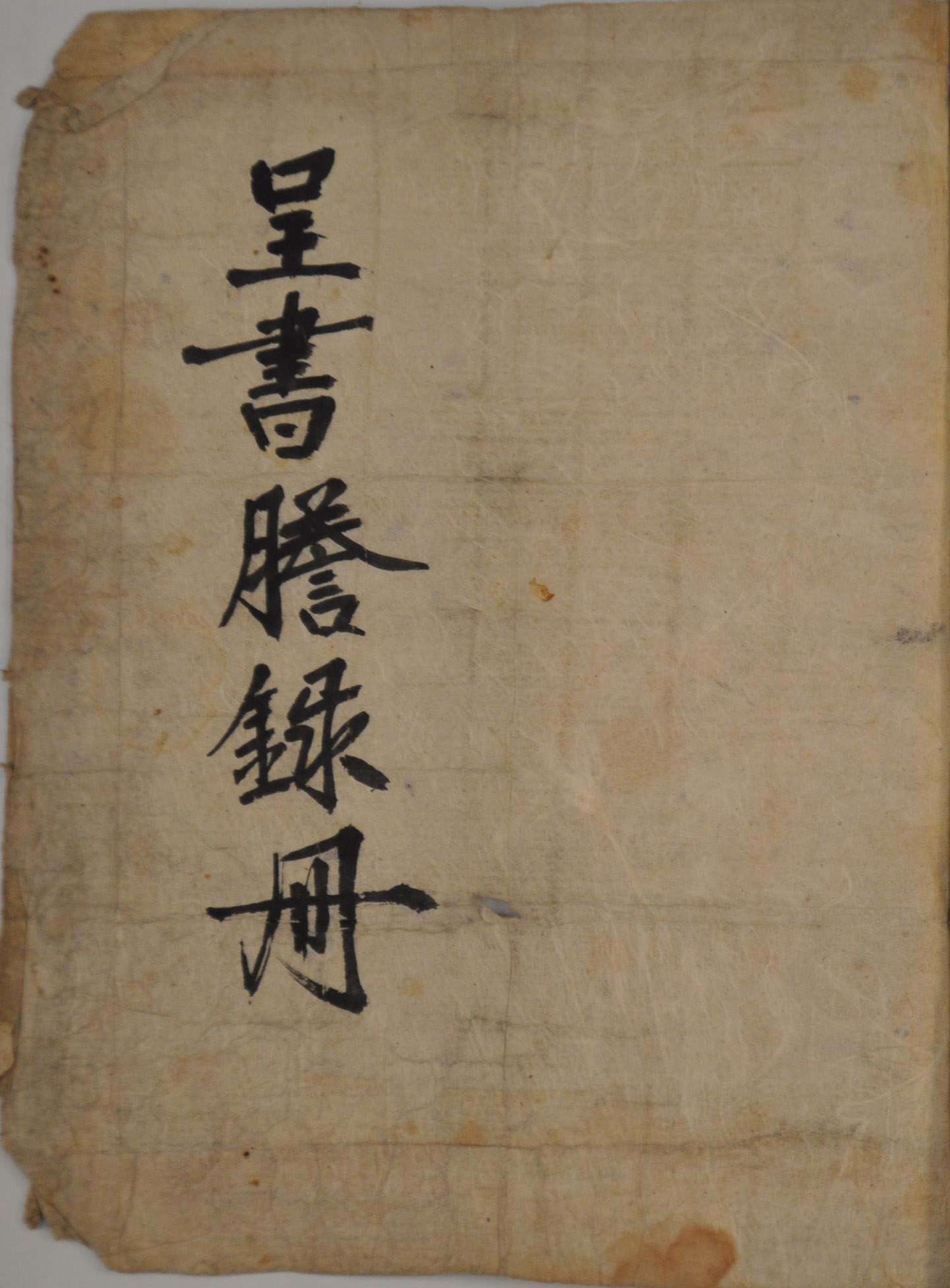

이 상서는 옥산서원 『정서등록』에 수록된 것이다. 『정서등록』은 監營과 兵營, 그리고 慶州府와 列邑에 呈書한 것들이 쌓여 책을 이루고 두루마리가 뒤섞여 간직할 수 없게 되자, 呈書와 題音을 별도의 한 책으로 엮어서 추후에 참고할 典據로 삼고자 만든 것이라고 서문에서 소개하고 있다. 즉, 呈書가 너무 많아서 보관이 어려워지자 이를 정리하여 엮은 것이다. 수록된 자료들은 1588년 이전부터 1683년까지 약 100년 동안 작성된 상서 46건이 수록되어 있으며, 이들 자료는 대부분 서원 경제와 관련된 것들로서 免稅, 分給, 免役 등을 청원하는 내용이다. 이 자료는 연도를 확인하기 어려운 것이 일부 있지만 대체로 옥산서원 초창기의 경제적 규모와 재산 형성과정과 운영을 구체적으로 확인시켜준다는 점에서 사료적 가치가 높다.

『呈書登錄』은 감영과 병영, 그리고 경주부와 列邑에 呈書한 것들이 쌓여 책을 이루고 두루마리가 뒤섞여 간직할 수 없게 되자, 呈書와 題音을 별도의 한 책으로 엮어서 추후에 참고할 典據로 삼고자 만든 것이다. 즉, 呈書가 너무 많아서 보관이 어려워지자 이를 정리하여 엮은 것이다. 실제 『정서등록』에는 1588년 이전부터 1683년까지 약 100년 동안 작성된 上書 46건이 수록되어 있다. 이들 자료는 대부분 서원 田畓, 除役村 및 奴婢, 屬寺, 屬店 등 서원 경제와 관련된 것들로서 이들 전답과 인력들에 대한 免稅, 分給, 免役 등을 청원하는 내용이다. 이를 통해 옥산서원의 경제적 기반 형성과정에는 지방관의 협조가 절대적이었음을 알 수 있다. 『정서등록』에 있는 문서들은 대체로 연도순으로 되어 있지만 일부 문서는 시기가 섞여 있고, 1612년 6월 6일 문서의 경우 내용이 없다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「영남지방 서원의 경제적 기반 –소수,옥산,도산서원을 중심으로-」, 『민족문화논총』2·3, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 1982

「조선후기의 서원-옥산서원을 중심으로-」, 『국사관논총』32, 이수환, 국사편찬위원회, 1992

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『조선시대 서원과 양반』, 윤희면, 집문당, 2004

『승정원일기』,

「조선후기 경주 옥산서원의 원속 파악과 운영」, 『조선시대사학보』35, 손병규, 조선시대사학회, 2005

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환