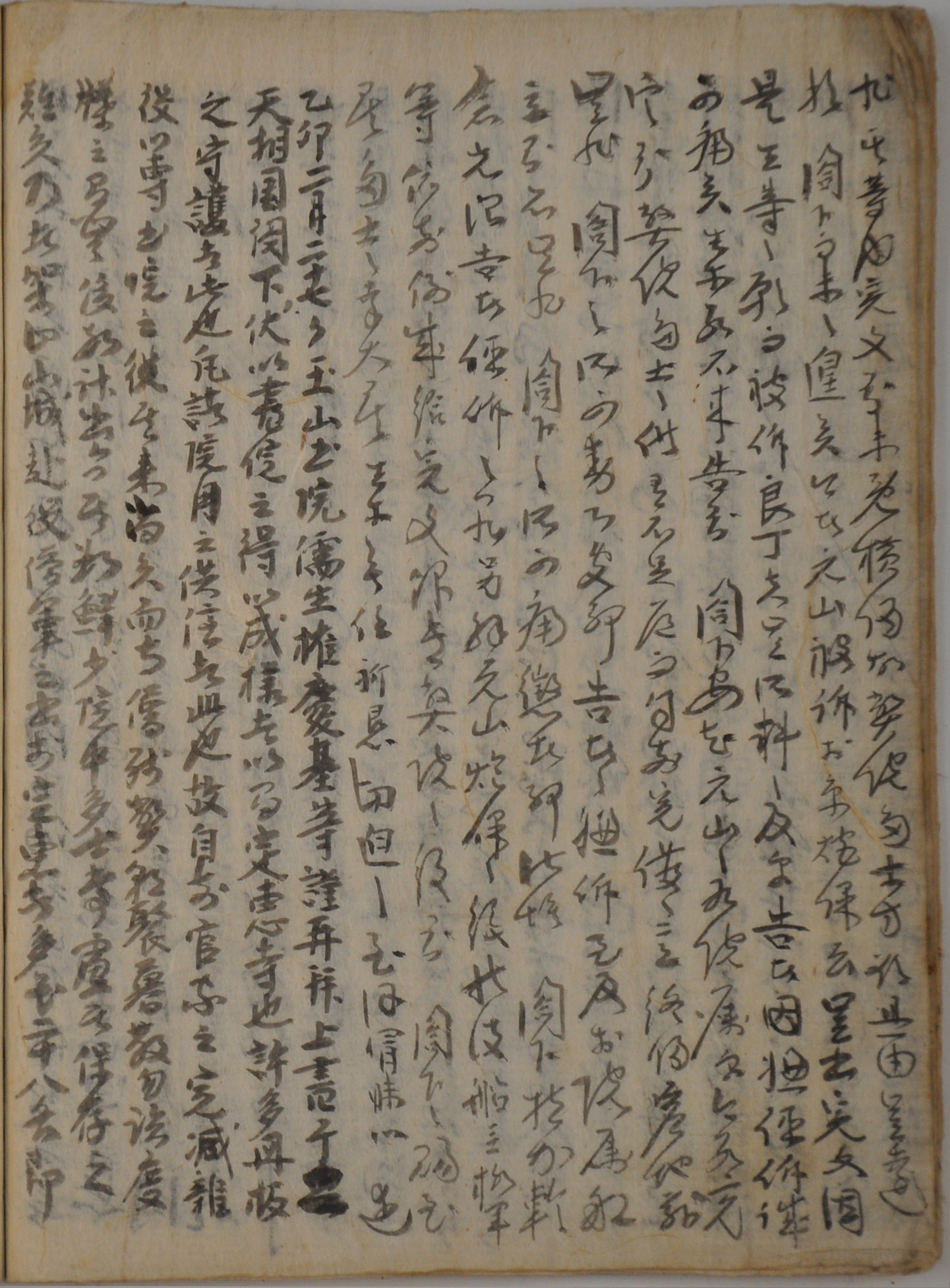

1675년 2월 27일 玉山書院 儒生 權慶基 등이 相國閤下에게 屬寺인 定惠寺 승려들의 紙物 責納 수량을 減해주길 요청하는 上書

내용 및 특징

1675년 2월 27일 玉山書院 儒生 權慶基 등이 相國閤下에게 屬寺인 定惠寺 승려들의 紙物 責納 수량을 減해주길 요청하는 上書이다. 승려들에게 부과된 僧役은 조선후기에 더욱 강화되고 있었다. 조선 전기 이래로 추진되어온 良丁確保策은 조선후기에 들어서도 지속적으로 추진되었는데, 이것은 근본적으로 승려들은 避役之人으로 인식되고 있었기 때문이다. 실제 磻溪 柳馨遠과 星湖 李瀷과 같은 17세기 실학자들도 승려들에 대한 인식은 避役人에 불과하여, 혁파의 대상으로 여기고 있었다.

승역이 강화되는 다른 요인은 兩亂이후 농민안정책에서 찾을 수 있다. 전란이후 국가적 위기 속에서 농민을 징발하여 부역에 동원할 경우, 농번기에는 폐농의 우려가 따르고 가뭄과 홍수, 飢饉시에는 憂民정치로 여겨져 경계가 되고 있었다. 이처럼 부역제도가 동요하는 가운데 농민의 징발은 점차 어려워졌고, 그것은 흔히 農時를 빼앗는 것으로 표현되기도 했다. 그래서 농시에 구애받지 없이 징발할 수 있는 무상의 노동력으로 僧徒들이 주목받았다. 그 결과 山陵·山城·宮闕·官衙·堤堰 등의 營造와 改修 등에 수시로 諸道의 승려들이 징발되었다.

이외에도 丙子胡亂에서 패배한 조선은 淸의 요구에 따라 朝貢을 해야 했다. 청은 朝貢品 중 특히 막대한 양의 종이를 요구하였고, 조정에서는 종이의 마련을 고심하지 않을 수 없었다. 국가 需用의 종이는 대부분 三南지방에서 分定·措備되고 있었으며 특히 승려들이 주로 그 일을 담당하였다. 삼남지방 각 읍 수령들은 분정 받은 종이의 대부분을 승려들에게 責納시키고 있었다. 이러한 실정은 ‘중국에 공헌하는 종이와 닥나무는 모두 승려들에게서 나온다’는 白谷 處能의 「諫廢釋敎疏」와 ‘京外 各司·監兵水營 및 各邑 所用의 大小紙地는 모두 승려들에게 나온다’는 備邊司謄錄 1737년(영조 13) 12월 2일 기사를 통해서도 알 수 있다. 승려들의 고난은 여기에서 끝난 것이 아니었다. 1663년(현종 4)에 寺社位田을 屬公함으로 인해 사찰의 경제는 더욱 어려움에 처해 있었다. 이러한 역경 속에서 승려들의 선택은 제한적일 수밖에 없었다. 즉 還俗하거나, 鄕校나 書院의 屬寺로 들어가 보호를 받거나, 자활의 수단으로 수공업에 종사함으로써 사원을 유지해 갔다.

定惠寺는 옥산서원의 건립될 당시 慶州府尹 李齊閔에 의해 屬寺가 되었다. 이후 정혜사는 사찰 내의 晦齋 유적과 文集 등의 板木을 보관하고, 유생들의 供饋에 이바지 한다는 점을 이유로 중앙과 지방수령의 비호아래 각 종 잡역에서 면제되어왔다. 본문에서도 이와 관련하여 서원이 모양과 형식을 갖출 수 있었던 것은 정혜사가 있었기 때문이며, 수많은 목판을 수호한 것도 이 사찰이며, 무릇 서원에 소용되는 여러 가지를 공급하는 것도 이 사찰이라고 하였다. 그래서 이전부터 관가에서는 雜役을 완전히 감면하여 서원의 일을 전념하게 하였는데 그 유래가 지금까지 이어져오고 있다고 했다.

하지만 임진왜란과 병자호란이후 국가의 고갈된 재정을 마련하기 위한 노력이 강화되면서 이들에 대한 혜택도 침해를 받게 되었다. 본문에서는 사찰의 승려들이 殘弊하여 처음부터 度牒의 有無를 논하지 않고 모았는데도 그 수를 계산하여 뽑아보면 그 수가 매우 적어서 서원의 많은 선비들이 항상 그들을 보존하는 것의 어려움을 염려한다고 한다. 이것은 앞서 살펴본 것과 같이 당시 승려들의 각 종 賦役 동원과 官給用 종이의 제작에 따른 부담으로 승려들의 逃散이 우려되기 때문이었다. 실제, 상서가 작성되던 당시 정혜사에서 架山山城 賦役에 차출되어간 승려가 28명에 이른다고 하였다. 서원 측은 즉시 그들의 역을 減해줄 것을 여러 차례 호소하였으나, 城을 쌓는데 날짜가 급박하여 부득이하게 그러하다는 답변만 들었다고 한다. 이뿐 아니라 어린 승려인 上佐를 어렵게 얻어서 갖추었으나 이들 역시 여러 차례 부역에 나가서 지금은 사찰의 승려가 노소를 남기지 않고 모두 텅 비었다고 하였다.

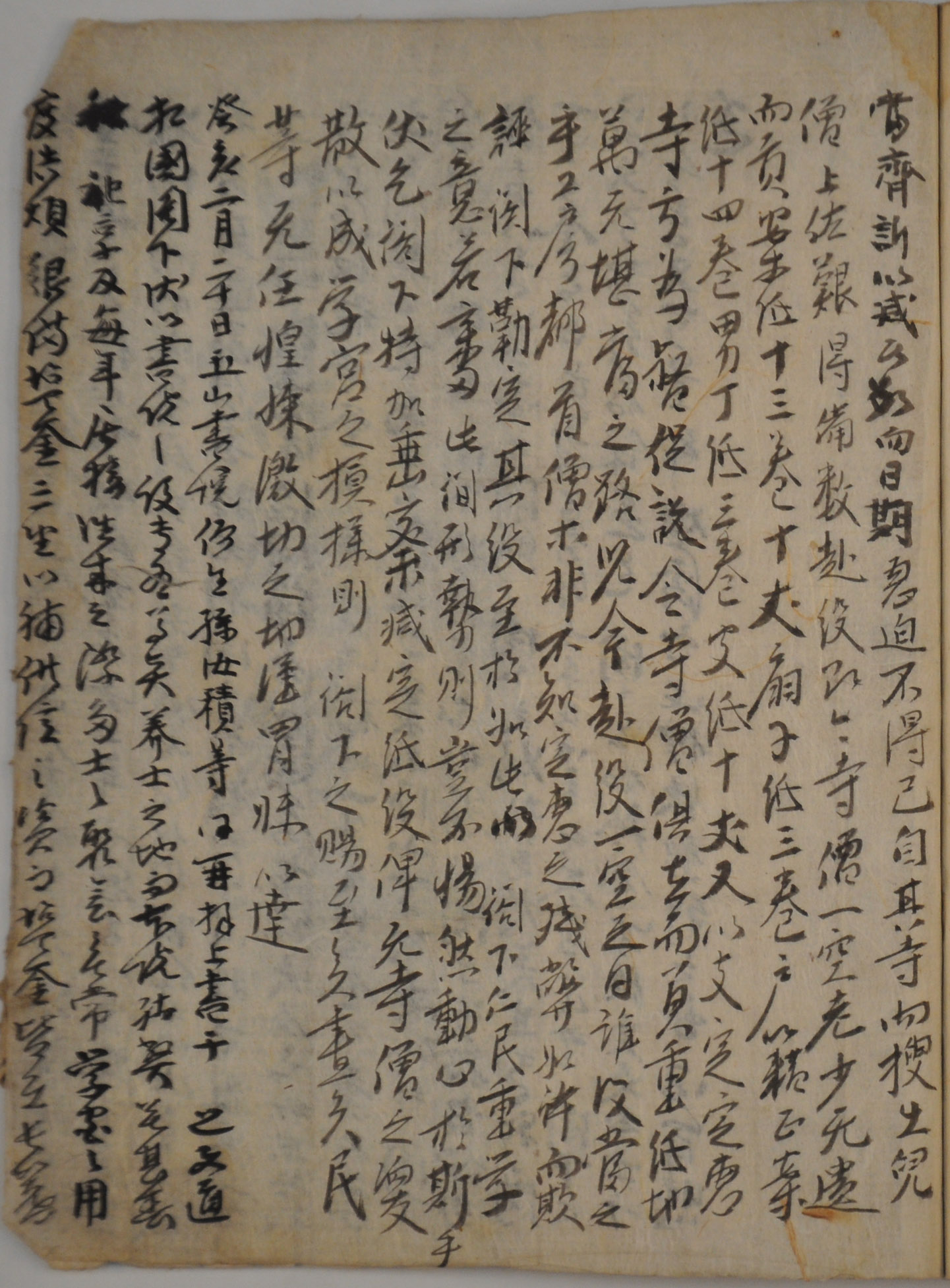

그런데 이처럼 정혜사 승려들이 부역에 동원되어 없는 상태에서 貢案紙 24권 10장, 扇子紙 3권, 戶籍正案紙 14권, 男丁紙 3권, 皮紙 10장을 또한 지정하여 독촉하고 있었다. 유생들은 설령 사찰의 승려가 모두 있다고 해도 부담하기 어려운 양인데, 어린 상좌승마저 없는 상황에서 누가 이를 감당하겠냐고 하였다. 나아가 工房 都首僧이 정혜사가 쇠잔하고 피폐한 것을 모르는 것이 아닌데도 합하를 기만하여 이와 같이 강제로 책정하였으니, 백성을 사랑하시고 의로움을 중시하는 뜻으로 요즈음의 형세를 살피어 종이의 부역을 줄여주길 요청하였다. 또한 이러한 조처는 사찰의 승려로 하여금 흩어짐이 없도록 하여 학궁의 모양과 형식이 이루어지도록 할 것이라고 호소하였다.

이상과 같이 紙物의 공급을 사찰에 의존하는 것은 양란이후 급격히 증가하였다. 이는 양란이후 국가에 필요한 종이를 제작하는 造紙署가 파괴되어 이전의 형세를 갖추지 못한 상태에서 대부분의 관수용 종이는 민간 장인들이 공급할 수밖에 없었다. 하지만 양란이후 飢饉·癘疫으로 인한 농민의 사망과 逃散 등으로 양인층이 감소하고, 楮田의 황폐화됨으로써 이들이 생산·상납한 종이만으로는 국가의 수요량과 청에 조공할 양을 충족할 수 없었다. 그리하여 遊休勞動力의 집합처이자, 제지기술을 보유한 사찰의 승려들에게 紙物을 責納하도록 했던 것이다. 이러한 사찰의 지물 공급은 大同法의 실시로 더욱 증가되었다. 즉 민간의 楮田을 種穀地로 전환함으로 인해 저전이 격감하고, 사찰은 國用紙의 공급원으로서 비중이 이전보다 더욱 커지게 되었고 점차 국내 수용의 종이 및 方物歲幣用 종이의 대부분을 사찰에서 공급하게 되었던 것이다. 결국 종이의 서찰 의존 증가는 僧俗이 모두 곤경에 처하게 되었다.

자료적 가치

이 상서는 옥산서원 『정서등록』에 수록된 것이다. 『정서등록』은 監營과 兵營, 그리고 慶州府와 列邑에 呈書한 것들이 쌓여 책을 이루고 두루마리가 뒤섞여 간직할 수 없게 되자, 呈書와 題音을 별도의 한 책으로 엮어서 추후에 참고할 典據로 삼고자 만든 것이라고 서문에서 소개하고 있다. 즉, 呈書가 너무 많아서 보관이 어려워지자 이를 정리하여 엮은 것이다. 수록된 자료들은 1588년 이전부터 1683년까지 약 100년 동안 작성된 상서 46건이 수록되어 있으며, 이들 자료는 대부분 서원 경제와 관련된 것들로서 免稅, 分給, 免役 등을 청원하는 내용이다. 이 자료는 연도를 확인하기 어려운 것이 일부 있지만 대체로 옥산서원 초창기의 경제적 규모와 재산 형성과정과 운영을 구체적으로 확인시켜준다는 점에서 사료적 가치가 높다.

『呈書登錄』은 감영과 병영, 그리고 경주부와 列邑에 呈書한 것들이 쌓여 책을 이루고 두루마리가 뒤섞여 간직할 수 없게 되자, 呈書와 題音을 별도의 한 책으로 엮어서 추후에 참고할 典據로 삼고자 만든 것이다. 즉, 呈書가 너무 많아서 보관이 어려워지자 이를 정리하여 엮은 것이다. 실제 『정서등록』에는 1588년 이전부터 1683년까지 약 100년 동안 작성된 上書 46건이 수록되어 있다. 이들 자료는 대부분 서원 田畓, 除役村 및 奴婢, 屬寺, 屬店 등 서원 경제와 관련된 것들로서 이들 전답과 인력들에 대한 免稅, 分給, 免役 등을 청원하는 내용이다. 이를 통해 옥산서원의 경제적 기반 형성과정에는 지방관의 협조가 절대적이었음을 알 수 있다. 『정서등록』에 있는 문서들은 대체로 연도순으로 되어 있지만 일부 문서는 시기가 섞여 있고, 1612년 6월 6일 문서의 경우 내용이 없다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「영남지방 서원의 경제적 기반 –소수,옥산,도산서원을 중심으로-」, 『민족문화논총』2·3, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 1982

「조선후기의 서원-옥산서원을 중심으로-」, 『국사관논총』32, 이수환, 국사편찬위원회, 1992

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『조선시대 서원과 양반』, 윤희면, 집문당, 2004

『승정원일기』,

「조선후기 경주 옥산서원의 원속 파악과 운영」, 『조선시대사학보』35, 손병규, 조선시대사학회, 2005

「조선후기 사찰제지업과 그 생산품의 유통과정」, 『역사교육논집』10, 하종목, 역사교육학회, 1987

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환