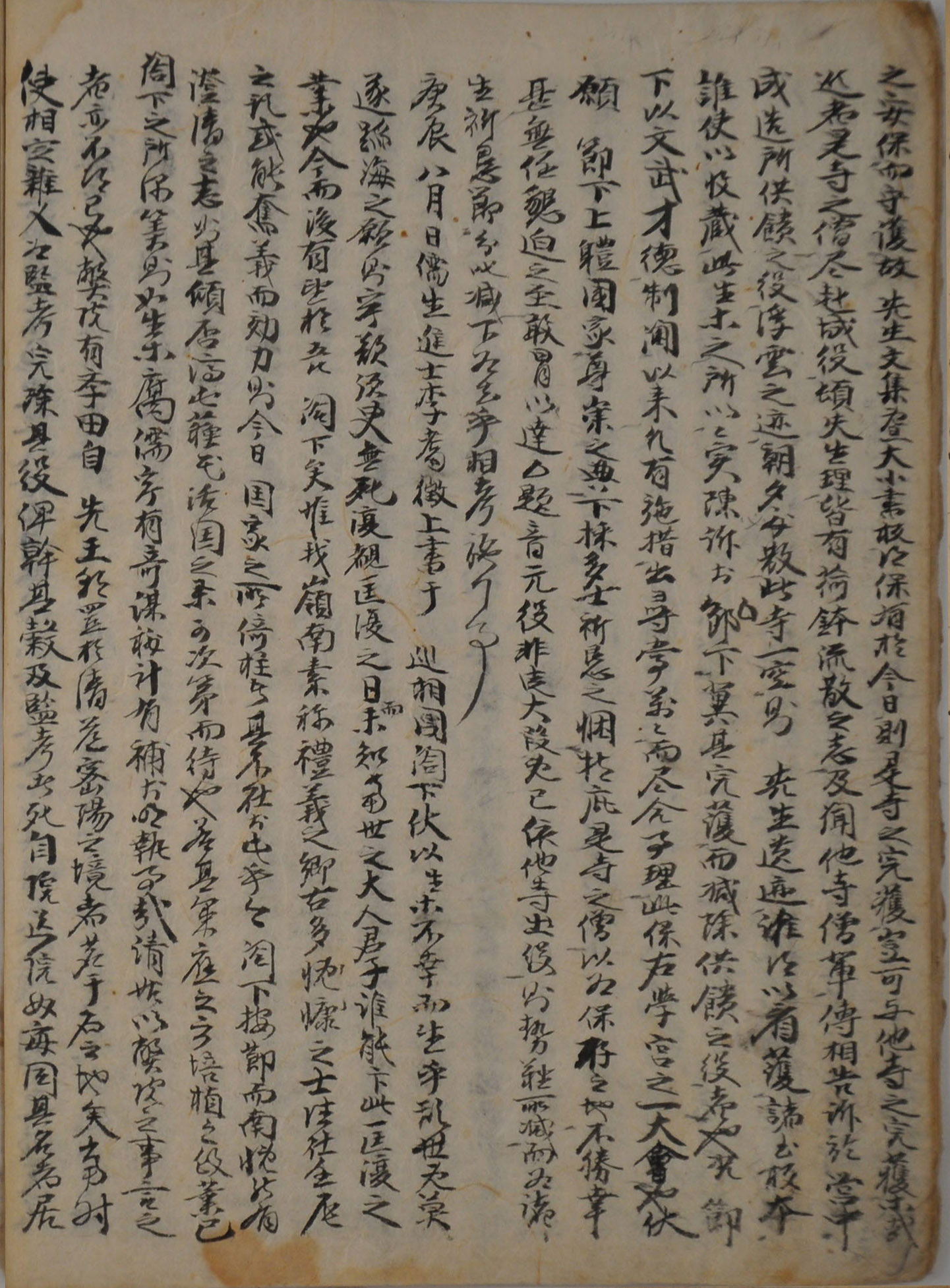

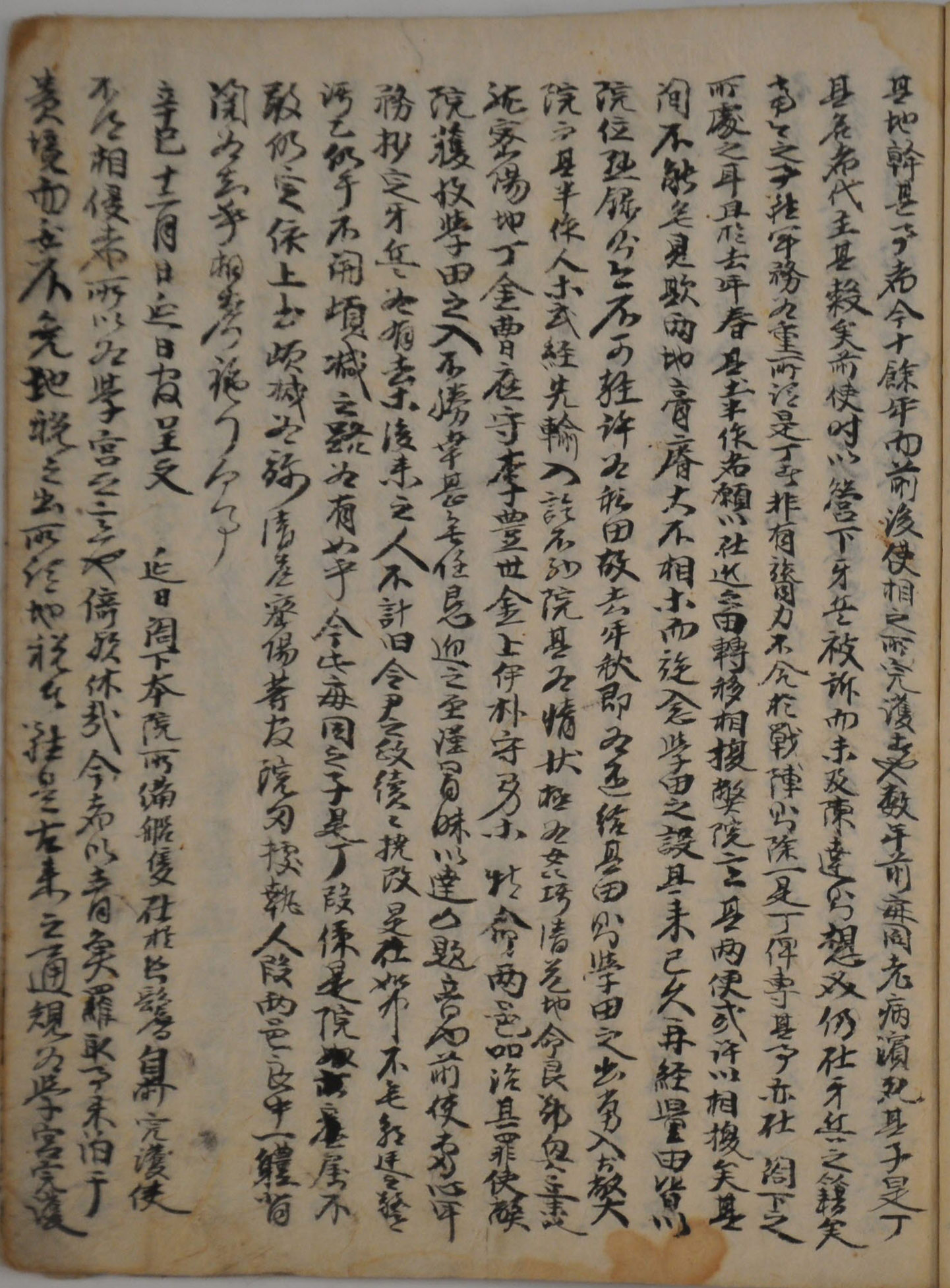

1640년 유생 진사 이구징 등 상서

1640년 8월에 옥산서원 유생 진사 이구징(1609~1688) 등이 순찰사에게 청도·밀양의 서원전을 관리하는 노비의 신역 면제와 서원전 일부를 거짓으로 차지한 자들에 대한 처벌을 요청하는 글이다.

옥산서원 유생들은 난세에 적과 싸우지 못하였지만, 경전과 사서를 배워 나라를 바로 잡아 회복하는 날을 다시 보고자 한다고 했다. 그들은 병자호란 이후 피폐해진 조선을 재건하는 하는 일에 자신들의 위치에서 관찰사가 생각하는 계획을 적극적으로 도울 것임을 밝히면서 한편으로는 자신들의 요구를 수용해주길 바라고 있었다.

유생들의 요구는 모두 두 가지로 첫째는 청도와 밀양의 경계에 있는 옥산서원 학전의 관리인에 대한 免役을 요청한 내용이다. 두 곳의 원전은 처음에는 감고가 그것을 관리했지만, 이후 서원의 노비를 보내어 관리토록 하였다. 원전을 관리하는 대가는 바로 신역을 면제해 주는 것이었다. 그러나 국난을 당하여 원전을 관리하던 노비가 군역을 면제받지 못하는 상황에 이르자, 서원 전답의 관리를 원활히 하기 위해서 재차 요구하였던 것이다.

두 번째는 속임을 당하여 교환한 학전의 반환과 더불어 해당 토지에서의 전년도 소출을 함께 받을 수 있게 해달라고 요청하는 내용이다. 즉, 1639년(인조 17) 봄에 학전의 절반을 경작하던 자가 가까이에 있는 밭을 서로 교환하기를 원하여 옥산서원에서는 양편을 생각하여 서로 교환하는 것을 허락하였는데, 두 땅의 비옥하고 척박한 정도를 속였을 뿐만 아니라 땅의 크기가 서로 대등하지 않았다는 것이다. 또한 두 지역의 학전은 그 내력이 이미 오래 되었고, 다시 밭을 측량한 것이 모두 원위전으로 기록되어 있어서 가볍게 개인의 전답으로 허락될 수가 없었다. 그래서 지난 가을에 즉시 그 밭을 돌려주도록 하였다고 한다. 즉 서원측은 봄에 땅을 바꾸었지만, 이것은 그들이 땅의 크기와 질을 속인 것이며, 학전을 사전으로 바꾸는 것이 허락되지 않기에 가을에 다시 땅을 교환화기 전으로 돌려주도록 했다는 것이다. 그렇기에 바꾸어서 경작했던 학전의 소출은 마땅히 서원으로 들어와야 한다고 했다.

관찰사는 판결문에서 전임 관찰사가 마음에 두고서 아병으로 뽑아 정한 것을 뒤에 온 사람이 이전 수령의 정치를 생각하지 않고 계속해서 고친다면 조정의 경고와 비방이 없을 수 없으니 면제하거나 감하는 길을 열지 말라고 하였다. 또한 지금 서원에서 말한 노비가 서원 소속이나 상서에만 의존하여 면제하거나 감하는 것을 감히 정할 수 없다고 하였다. 나아가 청도와 밀양 등의 서원전을 거짓 문서로 차지한 사람들은 두 고을의 관문을 상고해서 시행할 것이라고 하였다.

즉 옥산서원 유생들이 요청한 면역은 불가함을 명확히 하고, 나아가 원전을 거짓 문서로 차지한 자들의 일은 유생들의 상서만으로는 판단하기 어려우므로 두 지역에서 조사해서 올린 관문을 참고하여 결정하겠다는 것이다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「영남지방 서원의 경제적 기반 –소수,옥산,도산서원을 중심으로-」, 『민족문화논총』2·3, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 1982

「조선후기의 서원-옥산서원을 중심으로-」, 『국사관논총』32, 이수환, 국사편찬위원회, 1992

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『조선시대 서원과 양반』, 윤희면, 집문당, 2004

「조선후기 경주 옥산서원의 노비경영」, 『태동고전연구』17, 손병규, 한림대학교 태동고전연구소, 2000

「조선후기 경주 옥산서원의 원속 파악과 운영」, 『조선시대사학보』35, 손병규, 조선시대사학회, 2005

「17~18세기 경주 옥산서원의 토지재원과 그 운영」, 『태동고전연구』16, 손병규, 한림대학교 태동고전연구소, 1999

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환