慶尙道 新寧縣 新寧鄕校 『考往錄』에 수록된 1777년 신녕향교의 釋菜禮 闕禮와 別辦田畓 운영 기록

考往錄

자료의 내용

慶尙道 新寧縣 新寧鄕校 『考往錄』에 수록된 1777년의 기록이다. 신녕향교 『고왕록』은 1744년부터 1914년 고을이 慶尙北道 永川郡에 편입될 때까지 작성되었다. 다만 1744년 이전의 향교 이력은 종전의 『고왕록』이 유실된 까닭에, 당시까지 남겨져 있던 각종 遺文과 간략한 사적만을 수록해 놓았다.

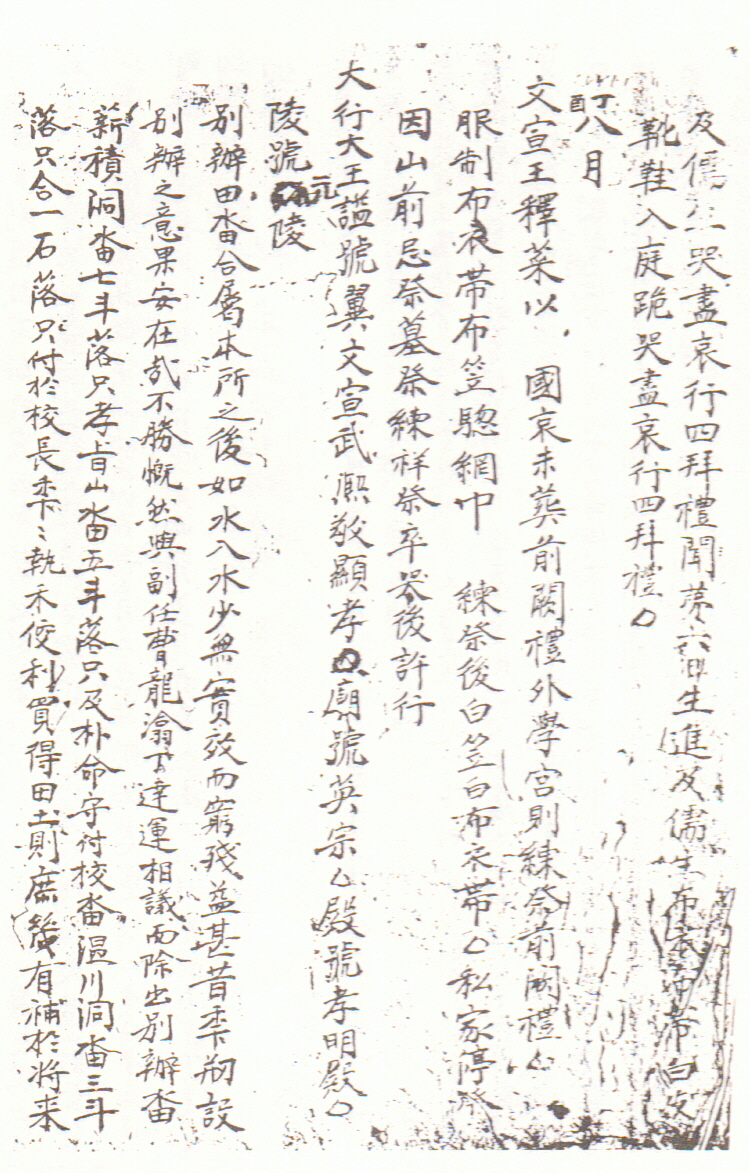

1777년의 기록은 대략 다음과 같다. 1777년 8월에 있을 釋菜禮는 國喪 중이어서 闕禮하였다. 국상 중 향교의 제례는 練祭 전까지 闕禮한다는 규정을 따른 것이다. 이때 儒生들은 布衣·布帶·布笠을 착용하되, 練祭 후에는 白笠·白衣·白帶를 착용하게 했다. 또한 忌祭·墓祭와 같은 私家의 여러 제사도 因山 전까지 정지하며, 練祥祭 卒哭 이후에 거행케 하였다. 당시 국상은 이전 해에 있었던 英祖의 昇遐를 일컫는데, 영조의 諡號·廟號·殿號도 함께 기재되어 있다.

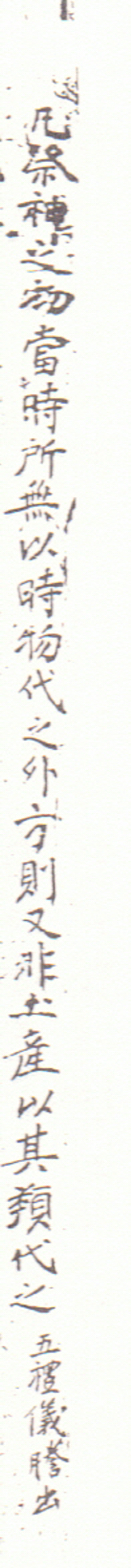

別辦田畓은 本所에 合屬시킨 후 마치 물에 물 탄 듯, 전혀 실효를 보지 못했으며, 오히려 窮殘해졌다. 이는 별판을 창설한 처음의 뜻과 크게 어긋나는 일이라며 개탄하고 있다. 이에 향교 副任인 曹龍?·丁達運과 개선 방안을 상의했다고 한다. 그 결과 別辦田畓 중 新積洞 畓 7斗落只, 孝旨山 畓 5斗落只, 朴命守가 향교에 기부한 溫川洞 畓 3斗落只, 이상 合 1石落只는 除出해서, 이를 校長이 맡아 소출되는 섬으로 田土를 매득해 증식하는 것으로 결의하였다. 한편, 자료 말미에는 『國朝五禮儀』에 수록된 "무릇 신명에게 제사하는 물건 중에서 그때 없는 것은 그때 있는 물건으로 대신하고, 外方에서는 또 토산물이 아니면 비슷한 것으로 채운다."라는 구절이 謄寫되어 있다.

자료적 가치

향교 제례의 운영 실태와 경제적 기반을 살펴 볼 수 있는 자료다. 특히 주목되는 점은 신녕향교의 경제적 기반 중 하나인 別辦田畓의 窮殘이다. 본 『고왕록』의 1746년 기록에 따르면 지역 사족들이 錢穀을 모아 신녕향교에 別辦所를 창설했다고 한다. 이 별판소는 장기적으로 신녕향교 이건 비용 마련을 위해 창설되었었지만, 향교에 크고 작은 일이 있을 경우 자금을 지원해 주기도 하였다. 그러나 1777년에 접어들어 別辦田畓이 매우 궁핍해졌던 것 같다. 궁핍의 이유는 확실하지 않으나, 부실한 관리가 원인인 듯하다. 별판소의 자금은 지역 사족들의 자발적인 모금으로 마련되었다. 향교는 지방 官學이었지만, 실질적으로 조선시대 재지사족의 자치기구로 운영되기도 하였다. 따라서 별판전답과 같은 사족들의 기금도 향교의 중요한 경제적 기반 중 하나였던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환