경상도(慶尙道) 신녕현(新寧縣) 신녕향교(新寧鄕校) 『고왕록(考往錄)』 수록 1757년 기록

경상도(慶尙道) 신녕현(新寧縣) 신녕향교(新寧鄕校) 『고왕록(考往錄)』의 1757년 기록이다. 신녕향교 『고왕록』은 1744년부터 1914년 고을이 경상북도(慶尙北道) 영천군(永川郡)에 편입될 때까지 기록된 것인데, 1744년 이전 기록은 흩어져 있는 유문(遺文)과 간략한 사적만 정리해서 수록해 놓았다.

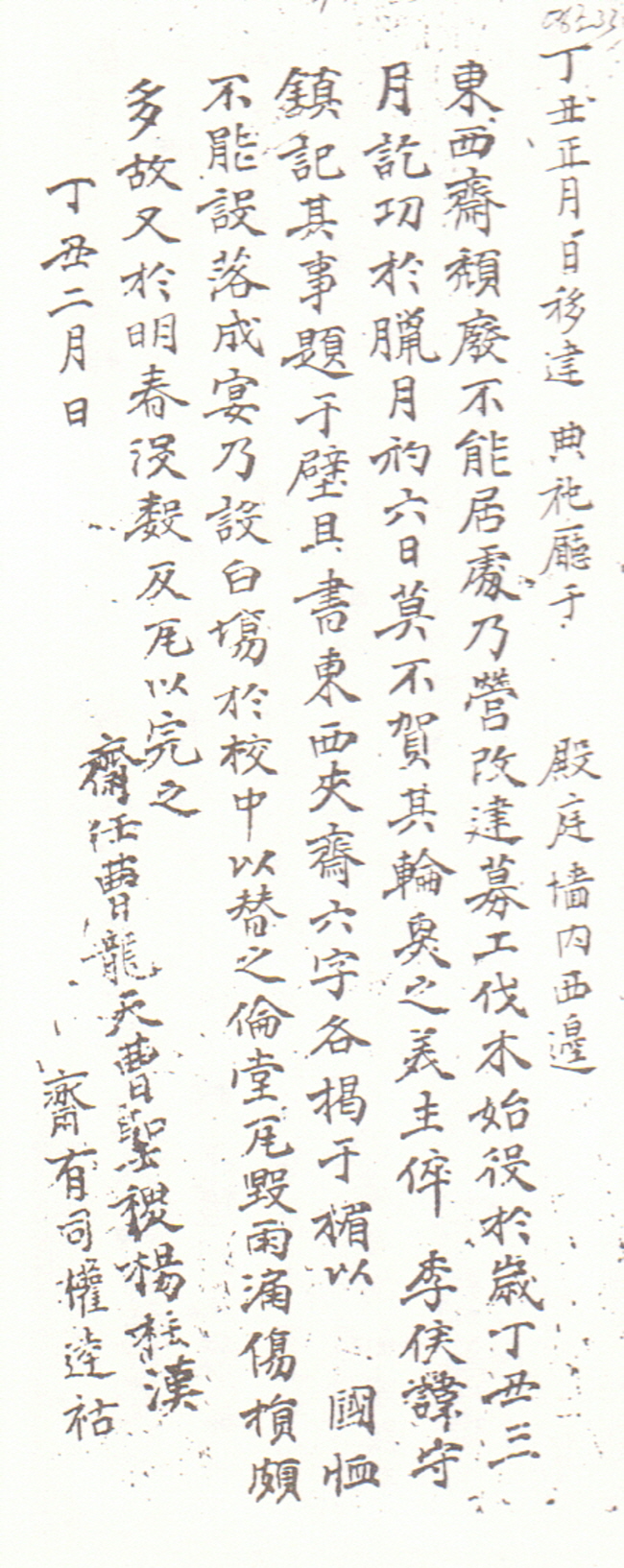

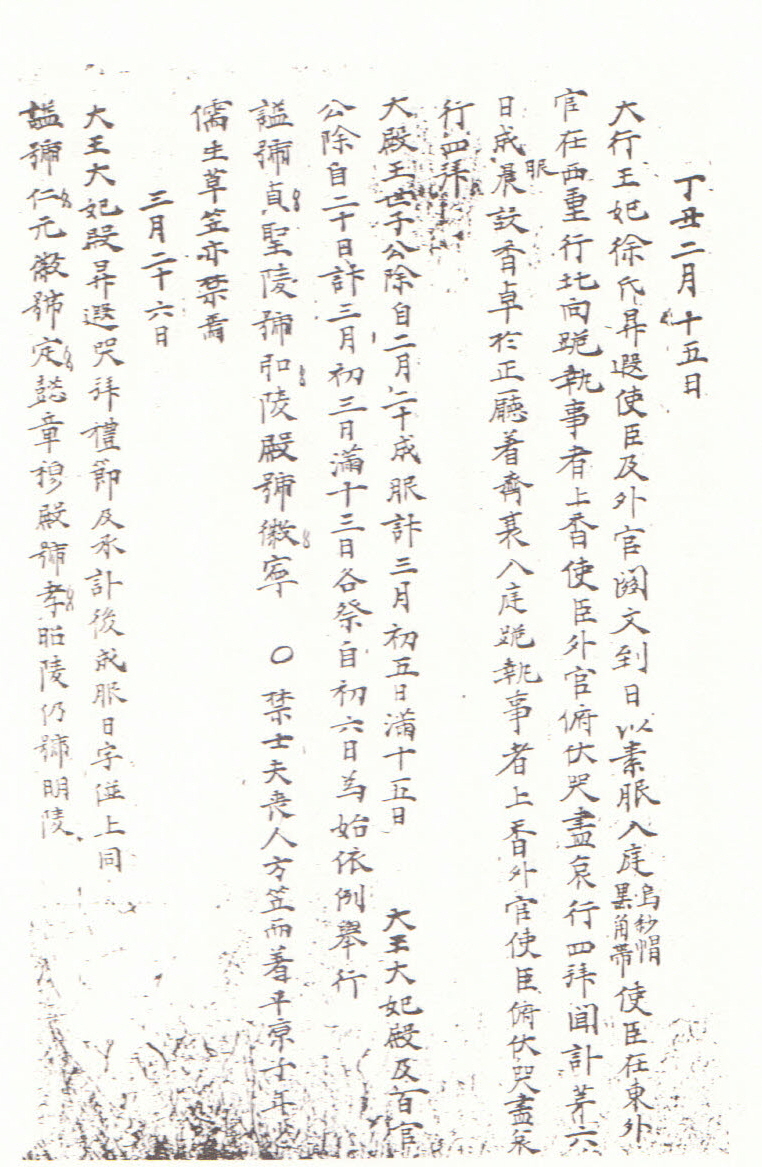

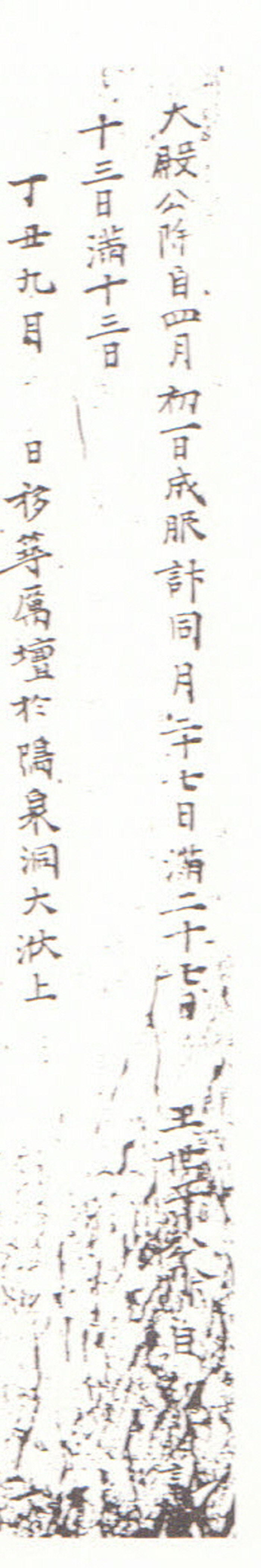

본 자료에는 먼저 1757년에 있었던 향교 건물 수리 내역이 기록되어 있다. 이때 전사청(典祀廳) 이건, 동·서재(東·西齋) 건물 수리, 명륜당(明倫堂) 기와 수리가 이루어졌다. 같은 해에는 영조(英祖) 왕비 정성왕후(貞聖王后)와 숙종(肅宗) 왕비 대왕대비(大王大妃) 인원왕후(仁元王后)의 승하 사실이 기록되어 있다. 이때 사신(使臣)과 수령 및 지역 유림이 참여하여 국상을 치렀다고 한다. 자료 말미에는 9월에 있었던 여단(?壇) 이건 사실이 기록되어 있다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환