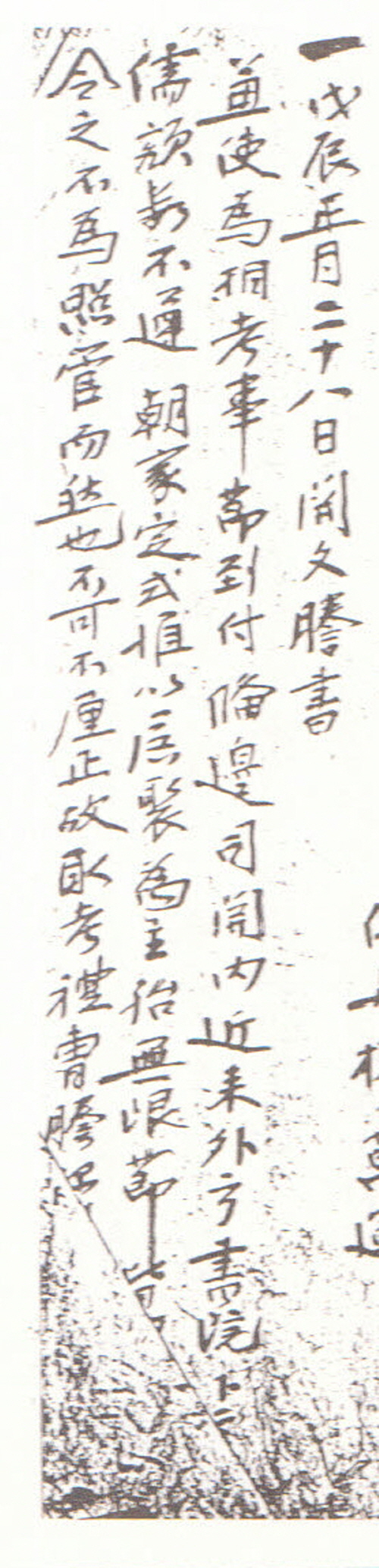

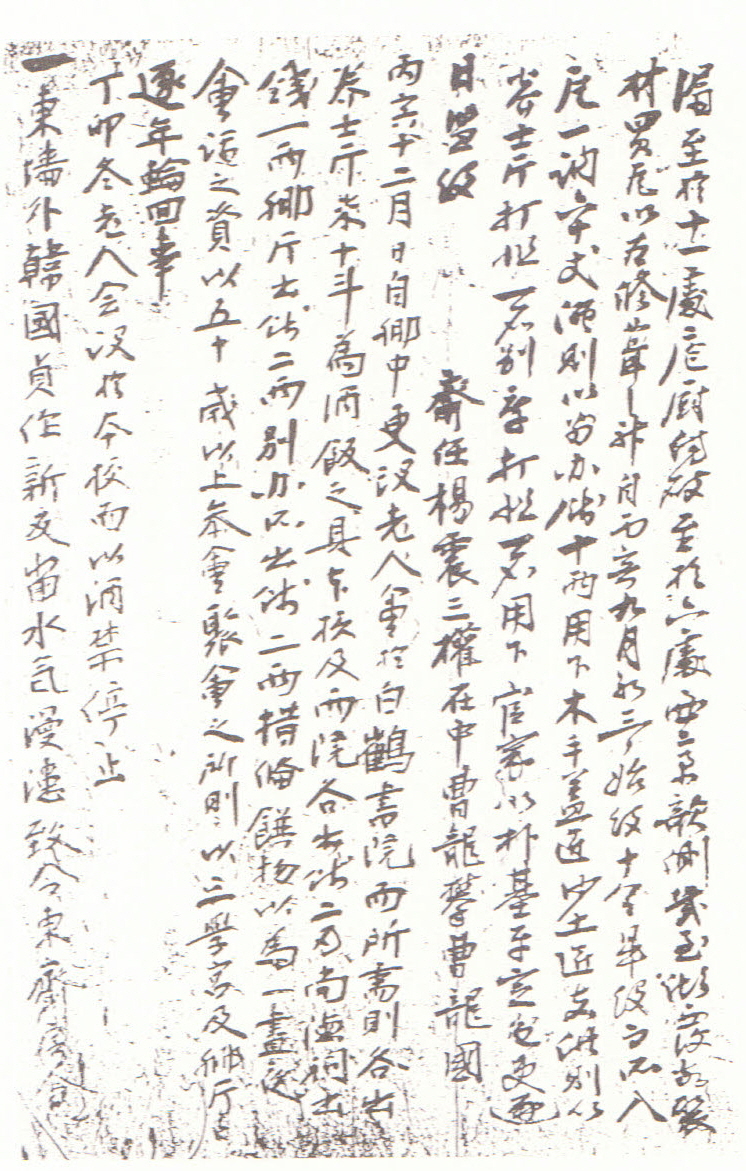

경상도(慶尙道) 신녕현(新寧縣) 신녕향교(新寧鄕校) 『고왕록(考往錄)』 수록 1748년 기록

경상도(慶尙道) 신녕현(新寧縣) 신녕향교(新寧鄕校) 『고왕록(考往錄)』의 1748년 기록이다. 신녕향교 『고왕록』은 1744년부터 1914년 고을이 경상북도(慶尙北道) 영천군(永川郡)에 편입될 때까지 기록된 것인데, 1744년 이전 기록은 흩어져 있는 유문(遺文)과 간략한 사적만 정리해서 수록해 놓았다. 본 자료에는 1748년에 있었던 향교와 서원의 모속(募屬) 인원 조정, 향교 교임(校任) 및 집사(執事) 선출 규정이 기록되어 있다.

먼저 1748년 1월에 발급된 경상도관찰사(慶尙道觀察使)의 관문(關門)을 수록하였다. 이것은 모속과 관련된 것인데, 모속은 향교와 서원에 소속되어 있는 자들로 향교는 교보(校保), 서원은 유액(儒額)이라 불렸다. 이들은 실제 향교와 서원에서 공부하는 학생이 아니라, 군역을 피하기 위해 소속된 자들이다. 군역을 지는 대신 그에 상응하는 대가를 향교와 서원에 지불하였는데, 피역(避役)을 도모하는 양민들이 갈수록 증가해 사회·경제적 폐단을 초래하고 있었다. 이에 정부에서는 1746년 『속대전(續大典)』 제정을 통해 모속된 자들의 인원을 향교 40명, 사액서원(賜額書院) 20명으로 규정하였으며, 관문을 통해 재차 이 규정의 준수를 지시하고 있는 것이다. 이어 향교 교임과 서원의 원임(院任), 향교 의례 때 제의를 거행하는 여러 집사(執事)의 선출 방식을 규정해 놓았다. 조선후기 재지사족들은 향교와 서원 운영에 간여하며, 향촌 사회 주도권을 확보해 나갔다. 그러나 사족의 증가와 조선후기 사회·경제적 변화에 의해 새롭게 사족 계층으로 편입된 신향(新鄕)의 증가로 향촌 사회 내에서 각종 갈등이 일어나게 된다. 그 중 대표적인 것이 향교와 서원을 운영하는 향임과 교임 자리를 둘러 싼 갈등이며, 작게는 향교 의례를 담당하는 집사 자리를 둘러 싼 갈등이 있었다. 이러한 혼란을 막기 위해 교임과 집사 선출 규정을 정비하였던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환