慶尙道 新寧縣 新寧鄕校 『考往錄』에 수록된 1744년의 향교 祭服과 大成殿 보수 기록

考往錄

자료의 내용

慶尙道 新寧縣 新寧鄕校 『考往錄』에 수록된 1744년의 기록이다. 신녕향교 『고왕록』은 1744년부터 1914년 고을이 慶尙北道 永川郡에 편입될 때까지 작성되었다. 다만 1744년 이전의 향교 이력은 종전의 『고왕록』이 유실된 까닭에, 당시까지 남겨져 있던 각종 遺文과 간략한 사적만을 수록해 놓았다.

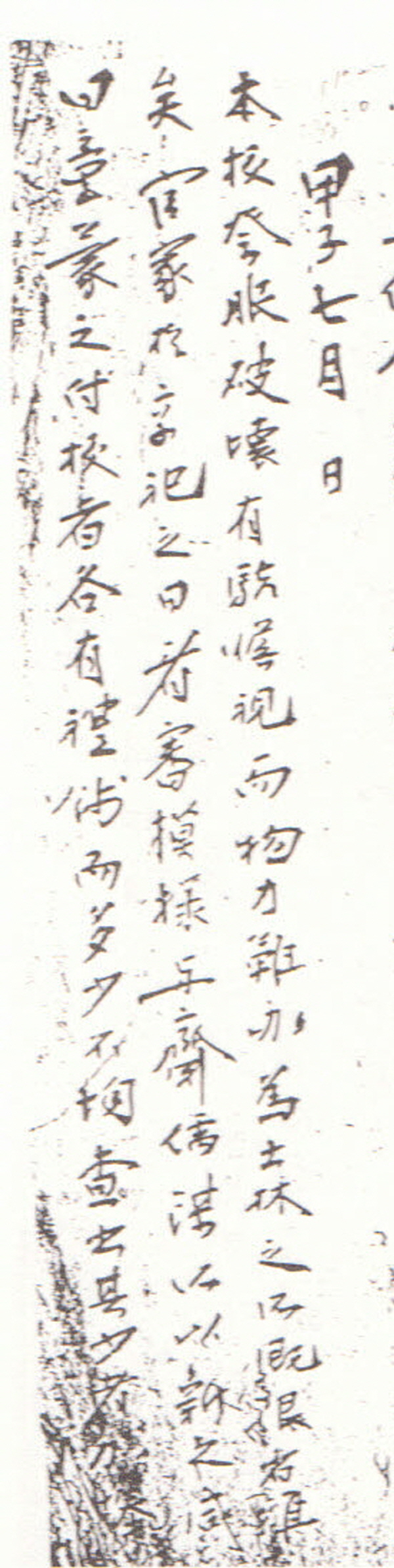

본 자료는 1744년에 있었던 祭服 및 大成殿 보수 기록이다. 먼저 1744년 7월 신녕향교의 祭服이 파손되었으나, 物力의 부족으로 새로 마련하지 못해 士林들이 안타까워했다고 한다. 享祀하는 날 官家에서 이런 상황을 살펴 본 뒤 향교 齋儒들과 보수 방안을 논의하였는데, 童蒙으로 향교에 들어오는 자들이 납부하는 禮錢을 사용하기로 결정하였다. 禮錢에 정액이 없어 납부의 多少가 일정하지 않기에, 많이 납부하는 액수에 맞추어 적게 납부한 자들한테 추가 징수하여, 보수비용을 충당한다는 것이다. 이를 통해 祭服과 祭冠 5건이 새로 마련되었고, 훼손된 祭器도 수리할 수 있었다.

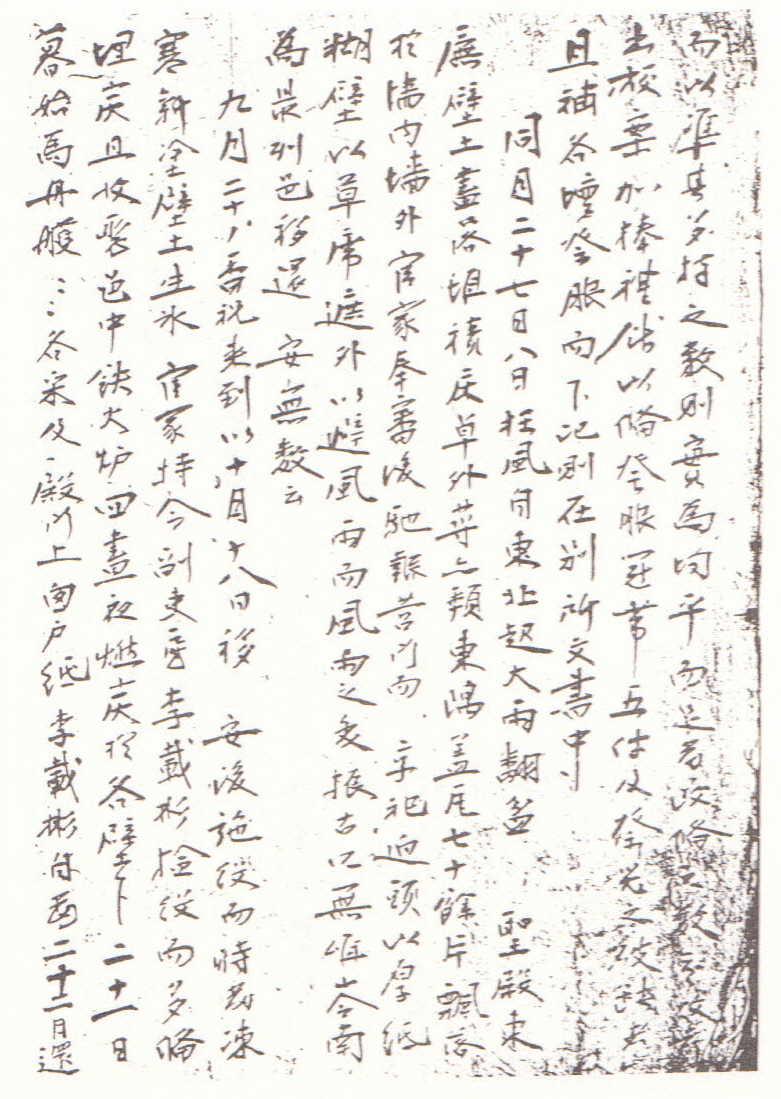

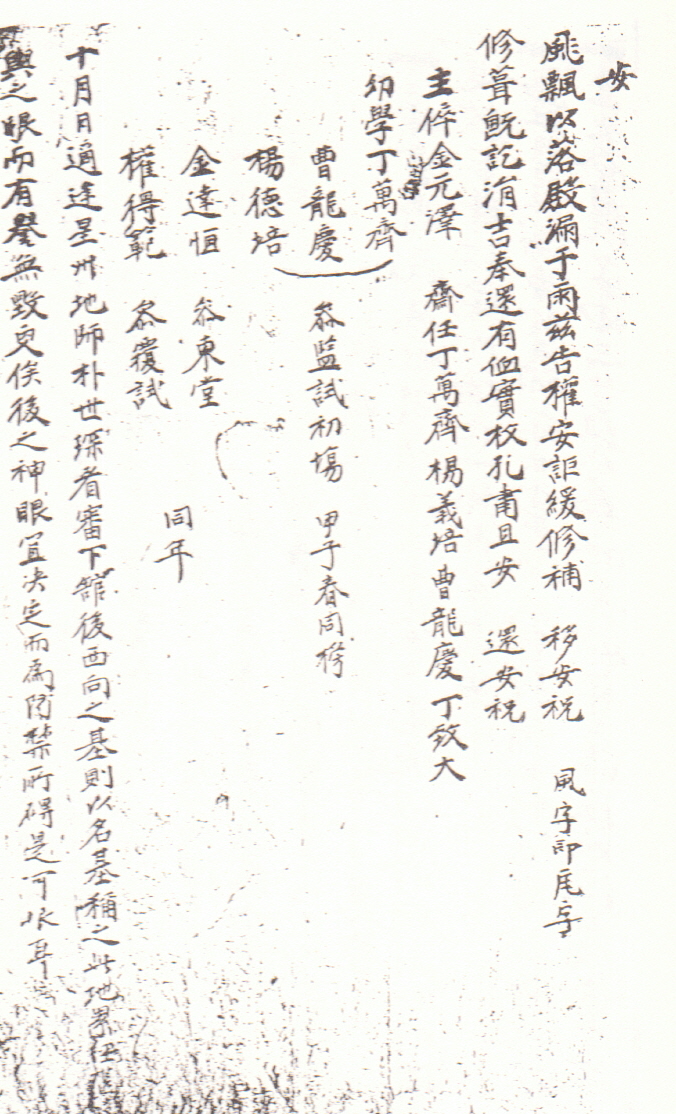

이어 7월 27일에는 대성전 보수가 이루어졌는데, 앞서 7월 8일 거센 바람과 큰 비로 대성전 東? 벽토가 모두 떨어져 牀卓 위에 쌓였고, 동쪽 구성 모퉁이가 기울어 기와 70여 편이 담장 안팎으로 날렸다고 한다. 이에 官家에서 살펴 본 후 營門에 馳報한 뒤, 보수를 허락 받았던 것이다. 그러나 享祀가 가까워 바로 공사를 하지는 못하였다. 임시방편으로 두꺼운 종이를 벽에 칠하였으며, 멍석으로 바깥바람을 막는 조취를 취한 것이다. 그러면서 신녕향교가 영남에서 還安과 移安을 가장 많이 했다며, 비바람에 의한 피해로 잦은 공사가 시행됨을 한탄하고 있다. 이어 9월 20일에 香祝이 來到하였으며, 10월 16일 移安 후 보수 공사를 시작하였다. 그런데 한파 때문에 새롭게 칠한 壁土가 얼어버려 차질이 생기게 된다. 그러자 官家에서 副吏房 李載彬을 보내 공사를 살펴보게 하였다. 이재빈은 우선 埋炭을 많이 갖춘 후, 고을 내에 있는 鐵火爐를 거두어들였다. 이를 대성전 各壁 아래에 설치하여 밤과 낮으로 불을 지펴 얼어버린 벽토를 녹인 것이다. 9월 21일에는 단청을 새롭게 단장하였다. 단청은 門上의 窓戶紙와 함께 이재빈이 自當한 것이다. 9월 22일 還安이 거행되었는데, 이때의 還安祝도 함께 수록되어 있다. 당시 新寧縣監은 金元澤이었으며, 齋任은 丁萬齊 외 3명인 것으로 나타난다. 이어 幼學 정만제 외 2명이 監試에, 金達恒이 東堂에, 權得龍이 覆試에 응시한 사실을 기록해 놓았다. 자료 말미에는 10월 星州의 地師 朴世琛이 고을 下館 뒤 西向을 살펴보았다고 한다. 이는 신녕향교 측에서 이전부터 준비 중이던 향교 이건 자리였다. 박세침을 통해 좋은 자리임을 확인받았으나 堪輿說, 즉 風水에 의거한 향교 이건은 나라에서 금지하는 바이기에, 이건을 하지 못함을 안타까워하고 있다.

자료적 가치

조선후기 향교 운영의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료다. 禮錢의 납부 실태는 향교마다 다르나, 신녕향교의 경우 童蒙, 즉 入學者들이 납부하는 돈을 지칭하는 것이었다. 정부에서 규정한 별도의 액수가 없으나, 이런 禮錢의 收納은 향교의 중요한 재정적 기반이 되었다. 또한 본 자료에서 주목할 점은 향교 보수에 있어, 官家의 적극적인 협조를 받고 있다는 것이다. 비록 조선후기 향교가 재지사족들에 의해 자치적으로 운영되었으나, 향교가 지방 官學을 대표하는 만큼 官의 적극적인 지원을 받을 수 있었다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환