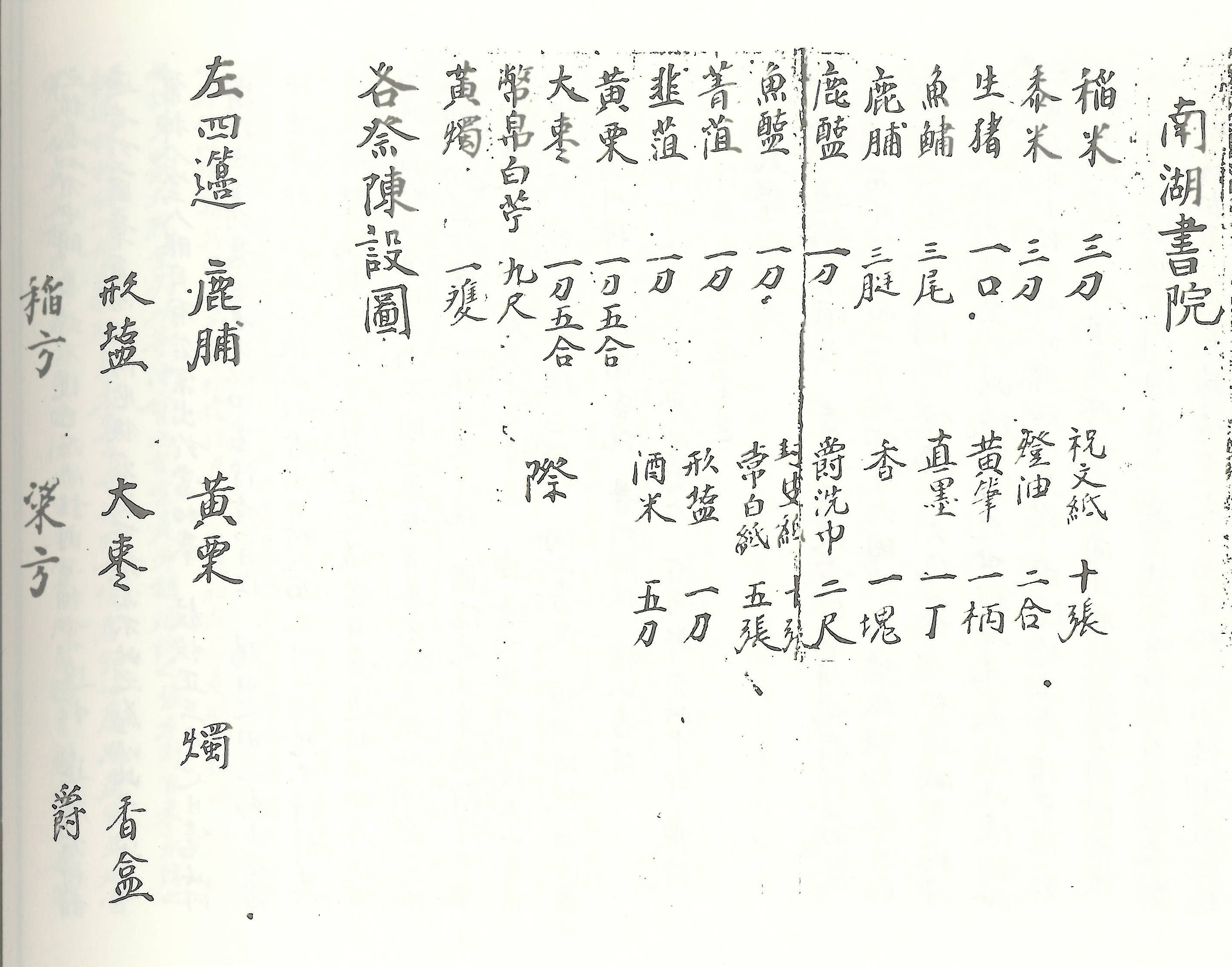

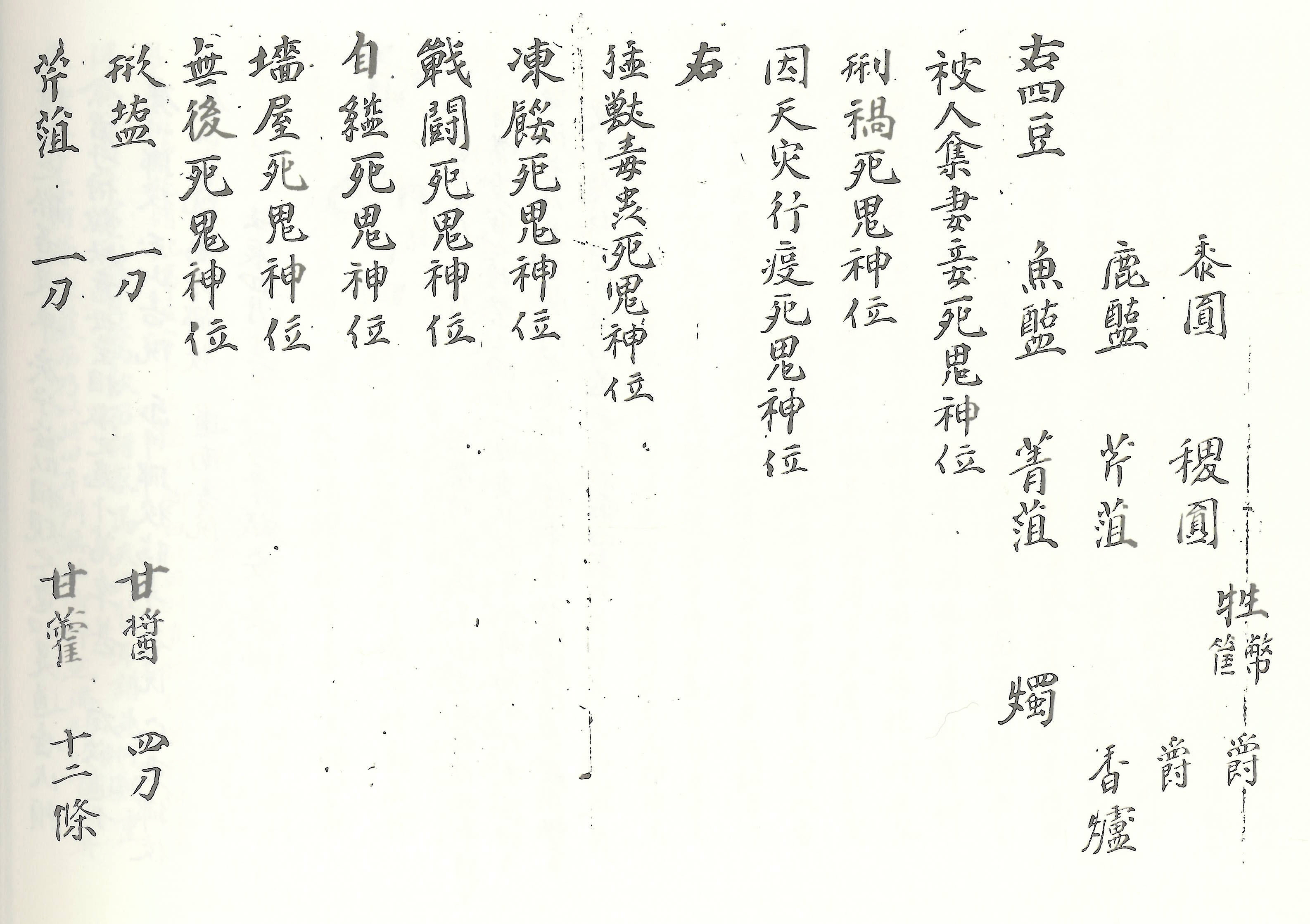

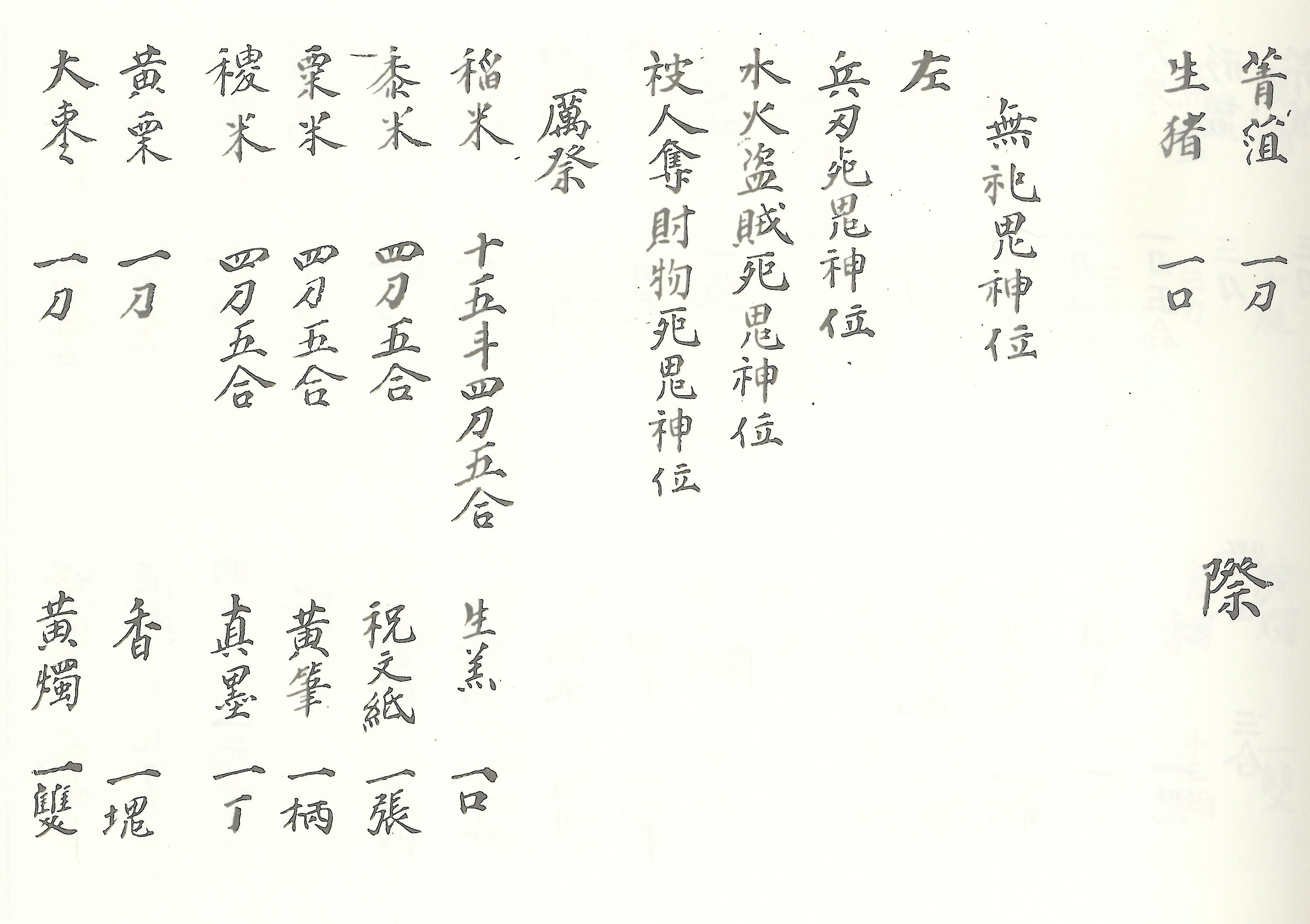

1905년 경상북도(慶尙北道) 하양군(河陽郡) 하양향교(河陽鄕校) 사직(社稷)

1905년 경상북도(慶尙北道) 하양군(河陽郡)에서 만든 진설도(陳設圖)와 홀기(笏記)이다. 작성주체는 명확하지 않으며, 현재 하양향교(河陽鄕校)에 전해지고 있다. 진설도는 각종 의례에 필요한 기물과 음식, 위패를 늘여 놓은 그림이며, 홀기는 의식의 순서를 기록한 것이다. 본 자료에는 하양군에 소재한 하양향교의 석전제(釋奠祭), 국토의 주인인 사(社)와 오곡의 우두머리인 직(稷)의 신위를 모시는 사직단(社稷壇)의 사직제(社稷祭), 고을 성황신을 모시는 성황단(城隍壇)의 성황제(城隍祭), 여귀(厲鬼)에게 제사 지내는 여단(厲壇)의 여제(厲祭), 비를 기원하는 기우제(祈雨祭)의 진설도와 홀기가 수록되어 있다. 또한 남호서원(南湖書院)과 금호서원(琴湖書院)의 진설도를 수록해 놓았는데, 전자는 각 고을마다 설립된 제향 기구로 지방관의 지휘를 받아 정기적으로 의례가 행해지던 곳이며, 후자는 지역의 개별 유림들이 건립한 것으로 지방관의 협조 하에 유림들이 독자적으로 의례를 행했던 곳이다. 이들은 조선시대 하양군의 대표적인 제향 기구로 중요시되었던 곳이었지만, 본 자료가 작성되던 1905년은 근대문물의 도입으로 향교의 기능이 쇠퇴하고 구래(舊來)의 각종 의례가 위축되던 시기였으며, 남호서원과 금호서원은 흥선대원군(興宣大院君)의 서원철폐령으로 훼철된 상태였다. 시대적 변화 속에 하양군에 전해져 오던 전통 제향 의례를 계승하기 위해 본 자료가 작성된 것으로 여겨진다.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『慶北書院誌』, 한국국학진흥원 국학연구실 편, 2007

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환