1898년 慶尙北道 英陽郡 소재 英陽鄕校가 보유하고 있던 田畓의 현황을 조사하고 작성한 장부

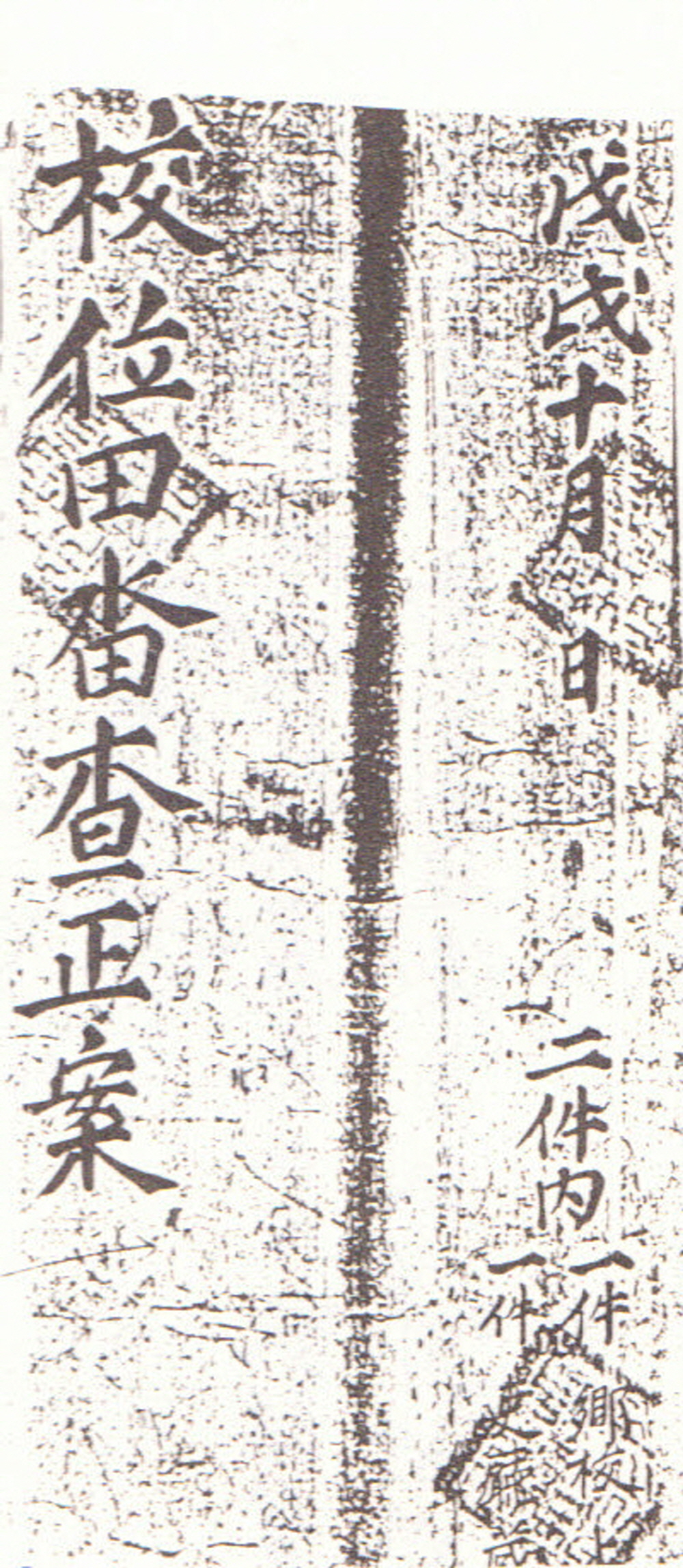

戊戌十月日 校位田畓査正案

자료의 내용

1898년 10월 慶尙北道 英陽郡 소재 英陽鄕校가 보유하고 있던 전답 현황을 수록해 놓은 자료로, 표제는 ‘戊戌十月日 校位田畓査正案’이다. 표제에는 세주로 ‘二件內 一件鄕校一件吏廳藏’이라 명기되어 있어, 모두 두 편의 校位田畓査正案이 작성되었으며, 본 자료는 그 중에서도 향교에 전해진 것임을 알 수 있다. 자료는 크게 두 부분으로 나눌 수 있는데, 하나는 1898년 10월에 조사된 校位田畓案이며, 나머지 하나는 본 전답안의 跋文 격이 되는 글로 자료 말미에 짤막하게 수록해 놓았다.

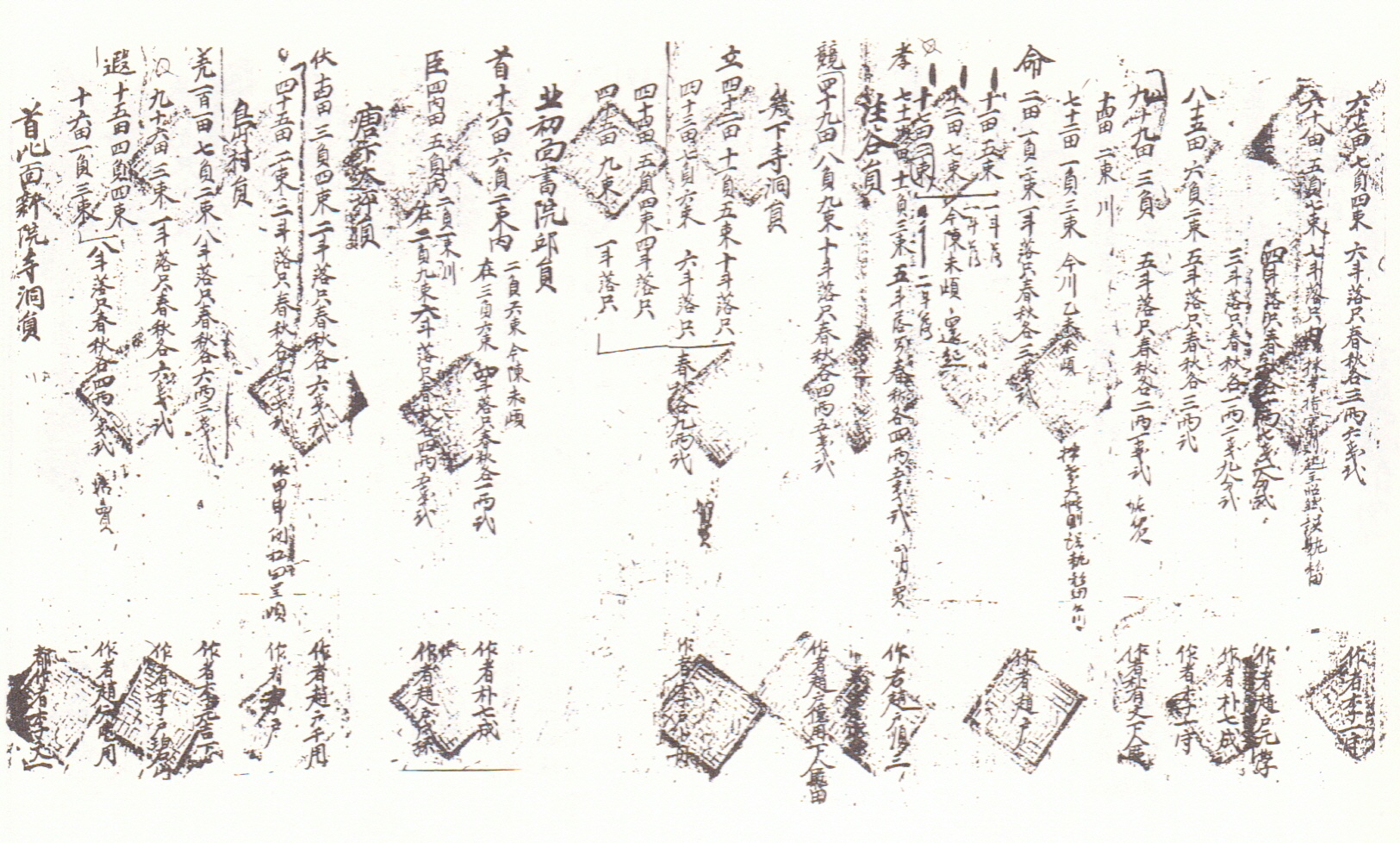

발문 격이 되는 글의 작성자는 명확하지 않으나, 향교 보유 전답의 일괄조사를 명했던 1898년 당시의 英陽郡守 李日贊인 것으로 생각된다. 발문 격의 글에는 새롭게 향교 전답을 조사하게 된 의의를 간략히 언급해 놓았다. 이에 따르면 먼저 때에는 古今이 있고, 사물에는 貴賤이 있듯이 損益을 斟酌하여 때에 알맞게 맞추어 일을 처리해야 함을 전제하고 있다. 천하에 크고 작은 일을 옛 것에만 얽매여 처리한다면, 옷 하나로 寒暑를 견디고, 약 하나로 疵瘕를 버티는 것과 다를 바 없다고 하였다. 또한 옛날에 귀한 것이 지금은 천한 것으로 바뀌어 古今이 다를 수 있다고 하였는데, 자신이 이전에 작성된 校田査正案을 살펴보니 소출되는 곡식 대신 돈으로 거두고 있는 것으로 확인되나, 이것이 언제부터 시작되었는지 명확하지 않고 기록상에도 미흡한 곳이 많기에, 향교 소유 전답의 현황을 일일이 조사할 필요가 있다며, 전답 査正의 의의를 말하고 있는 것이다. 여기서 영양군수가 살펴본 校田査正案은 영양향교에 현재 전해지고 있는 1865년의 「乙丑八月日 校位田畓査正案」으로 생각된다. 그리고 말미에는 監色을 정해 旱田이 水耕이 된 것과 陳地가 起墾이 된 것을 일일이 조사하여 장부를 만든 뒤, 훗날 후환을 대비하는 바탕으로 삼을 것을 당부하고 있다.

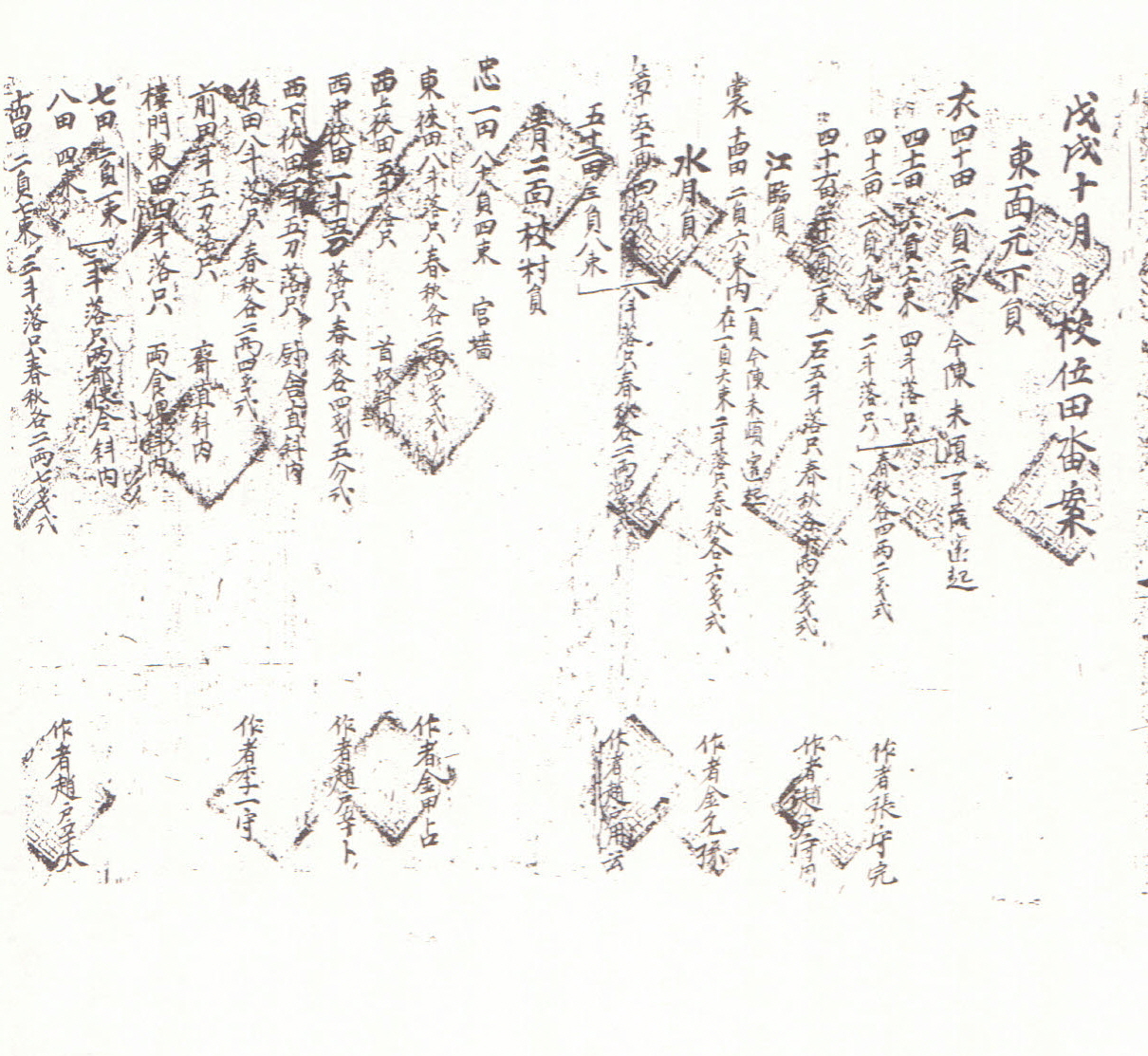

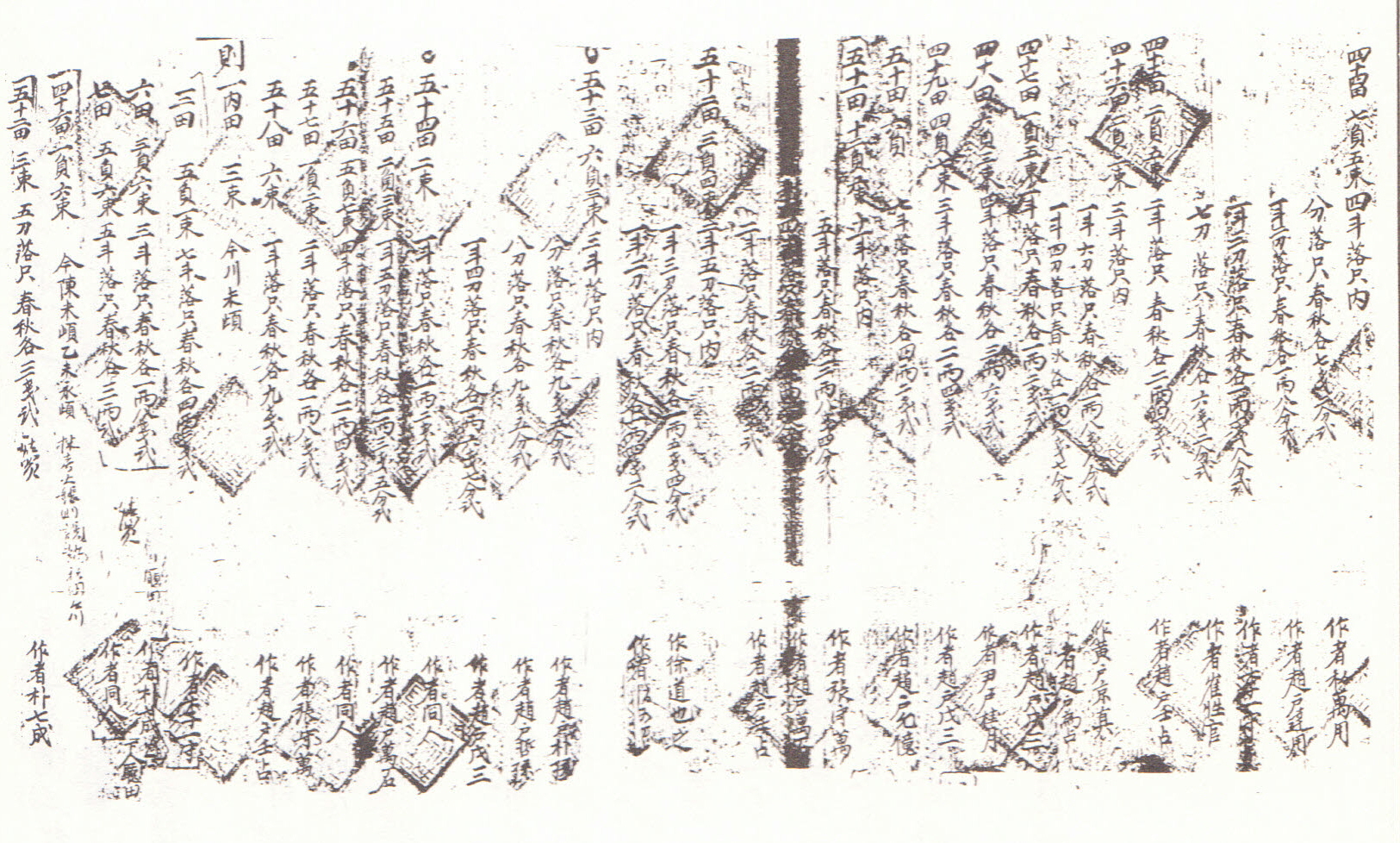

校位田畓査正案에 수록된 전답은 우선 面으로 분류한 뒤 소재한 員, 字號, 地番, 그리고 結負數나 斗落數를 기재하였으며, 가장 하단부에는 作者, 즉 현재 경작하고 있는 소작인의 성명을 표시하는 방식으로 이루어져 있다. 봄과 가을 돈으로 소작료를 거두는 전답은 중간에 거두어들이는 돈의 액수를 기재하였으며, 만약 陳地여서 경작이 어려운 전답은 ‘永頉’이라고 표시하였고, 陳地임에도 頉下되지 않은 경우 ‘今陳未頉’고 표기해 두었다. 몇몇 전답의 경우 ‘廚舍直斜內’, ‘齋直斜內’, ‘食婢斜內’, ‘都使令斜內’, ‘諸下人斜內’ 등의 표기가 있는데, 이는 소출이 使喚, 守直, 각종 雜役 등에 종사하고 있는 향교 使役人의 몫으로 지급되는 전답이라 생각된다. ‘姑賣’라 부기된 것도 있는데, 이는 본 자료가 작성되고 나서 후대에 姑賣한 전답을 별도로 표시한 것이다. 후반부에는 畓姑秩과 反作秩로 분류된 전답을 따로 수록하였다. 전반적으로 발문 격의 글에서 나타나듯이 1865년의 「乙丑八月日 校位田畓査正案」에 비해 상당히 상세함이 확인된다.

校位田畓案 말미에는 영양향교가 1898년 10월 보유하고 있던 전답의 규모와 거두어들이는 돈의 액수 등이 기재되어 있다. 먼저 田의 총합은 24석 7두 3도락지인데, 이 중 1석락지는 諸下人에게, 2석 8두락지는 下人等廳에 각종 사역의 대가로 지급되는 것이어서, 이를 빼면 실재 田의 규모는 20석 18두 3도락지가 되며, 여기서 소출되는 것은 봄과 가을 각각 155냥 5전 8푼 식이다. 그리고 畓의 총합은 2석 2두 4도락지인데, 이 중 1두락지는 齋直에게 각종 사역의 대가로 지급되어, 이를 빼면 실재 畓의 규모는 2석 11두 4도락지가 된다. 이것을 다시 結數로 환산하면 5結 71負 5束이 되는데, 이 중 宮墻卜 88부 4속, 舊川卜 11부 5속, 今川卜 28부 4속을 제외하면 實結數는 4결 43부 2속이라 하였다.

자료적 가치

조선시대 향교의 재정적 기반과 舊韓末 향교 운영의 특징을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 전답은 조선시대 향교의 대표적인 재정적 기반으로, 법전에 따르면 향교가 소재한 고을의 규모에 따라 일정량의 전답, 이른바 學田이라 불리는 면세전을 지급받을 수 있었다. 1896년 이전 영양군은 縣이었던 관계로 처음에는 최소한 5結의 전답을 지급받았던 것으로 생각된다. 그러나 조선시대 향교들은 향교의 재정 확충을 위해 여러 방법을 통해 전답을 확보해 나갔다. 현재 영양향교에는 특정 시기의 전답 규모를 알 수 있는 자료 네 편이 전하고 있다. 이들 자료에 수록된 전답의 규모를 結數로 환산했을 경우, 가장 선대의 것으로 보이는 「鄕校田案」에 11결 41부 3속, 1720년의 것인 「田畓量案」에 10결 17부 8속, 1865년의 것인 「乙丑八月日 校位田畓査正案」에 6결 61부 1속, 그리고 본 전답안에 5결 71부 5속으로 나타난다. 1683년 영양군의 전신인 영양현이 독립하고 향교가 건립된 17세기 후반부터 18세기 초반까지는 규정보다 배가 많은 10결 이상의 전답을 보유하고 있음이 나타나나, 19세기 이후에는 전답의 규모가 점차 줄어들고 있다. 興學에 뜻을 가지고 향교의 재정적 기반 확충에 관심을 가진 수령이나 재지사족이 있을 경우 향교의 전답이 크게 확보될 수 있었으나, 校任들이 향교를 방만하게 운영하며 전답 소출 등을 개인적으로 착복할 경우 재정적 기반이 위축될 우려가 높았는데, 19세기 이후 영양향교의 전답 규모 축소는 교임의 방만한 운영도 한 요인이 되었을 것이라 생각된다.

한편, 본 자료에서는 구체적으로 언급되어 있지 않지만, 영양향교 전답 규모의 축소에는 舊韓末 교육 정책의 변화도 한 요인이 되었을 것이다. 舊韓末 정부는 근대식 교육기관을 중앙과 지방에 설립하였는데, 지방에 설립될 경우 향교의 재정을 전용하는 경우가 많았다. 이러한 정책은 향교의 재정적 기반을 크게 위축시켜, 향교의 권위 약화로 이어졌다. 실재 영양향교에는 舊韓末 향교 재정을 전용하여, 근대식 교육기관에 지원한 사실을 알려주는 각종 문서가 전해지고 있다. 본 자료보다 한 해 앞서 작성된 1897년 영양향교 下帖에는 재산 전용에 앞서 영양향교 재산의 면밀한 조사를 지시해 놓았다. 또한 1898년 작성된 영양향교 하첩과 전령에는 각각 향교 수입 400냥 가운데 절반인 200냥과 復戶의 절반을 근대식 학교에 전용할 것을 지시해 놓았다. 본 자료에서 영양군수가 전면적인 영양향교 보유 전답을 조사한 것도, 근대식 교육기관 지원의 연장선상에서 이루어졌을 가능성이 높다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환