1847년 慶尙道 英陽縣 소재 英陽鄕校의 전답 보유 현황을 조사한 뒤 작성한 전답안

자료의 내용

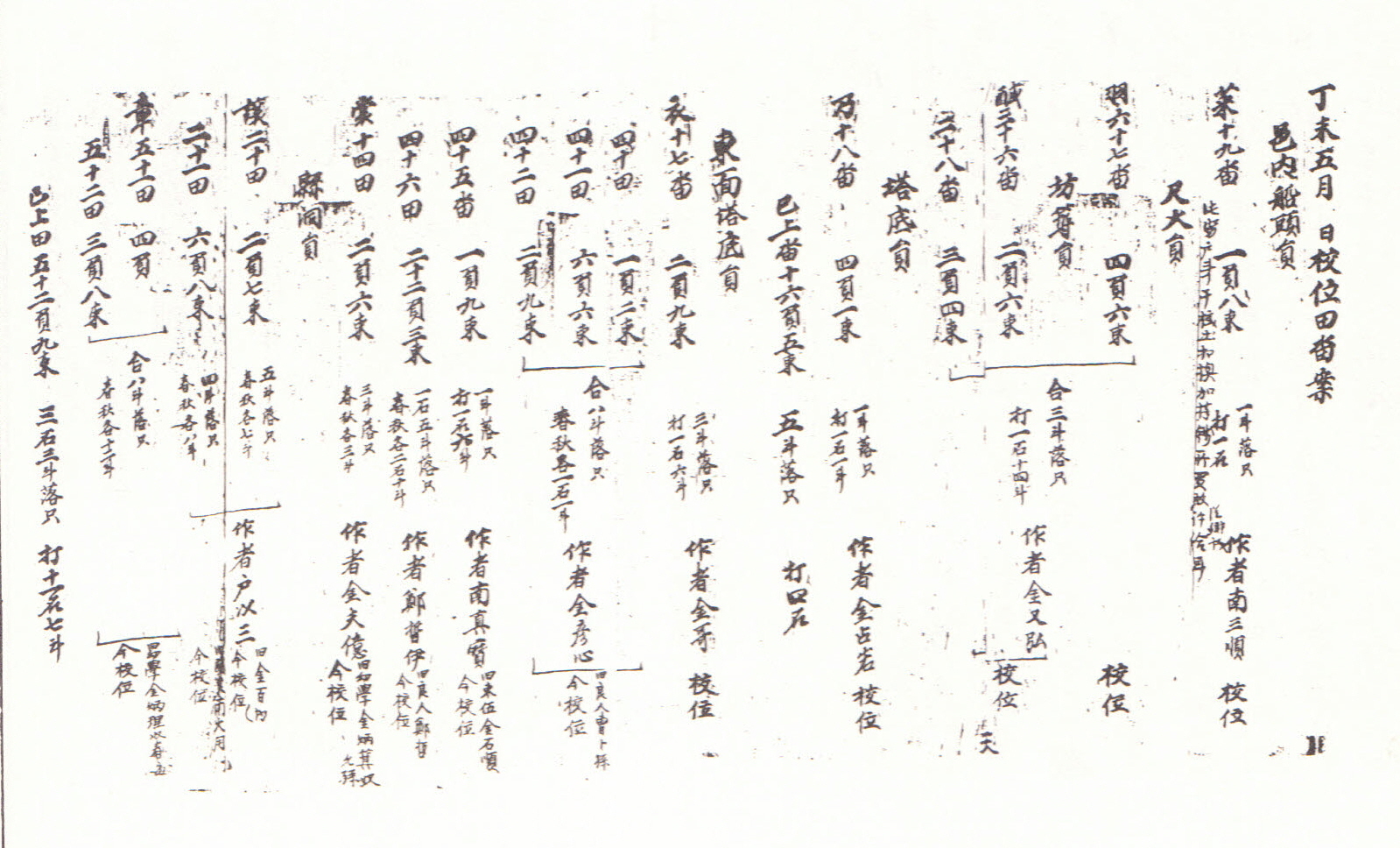

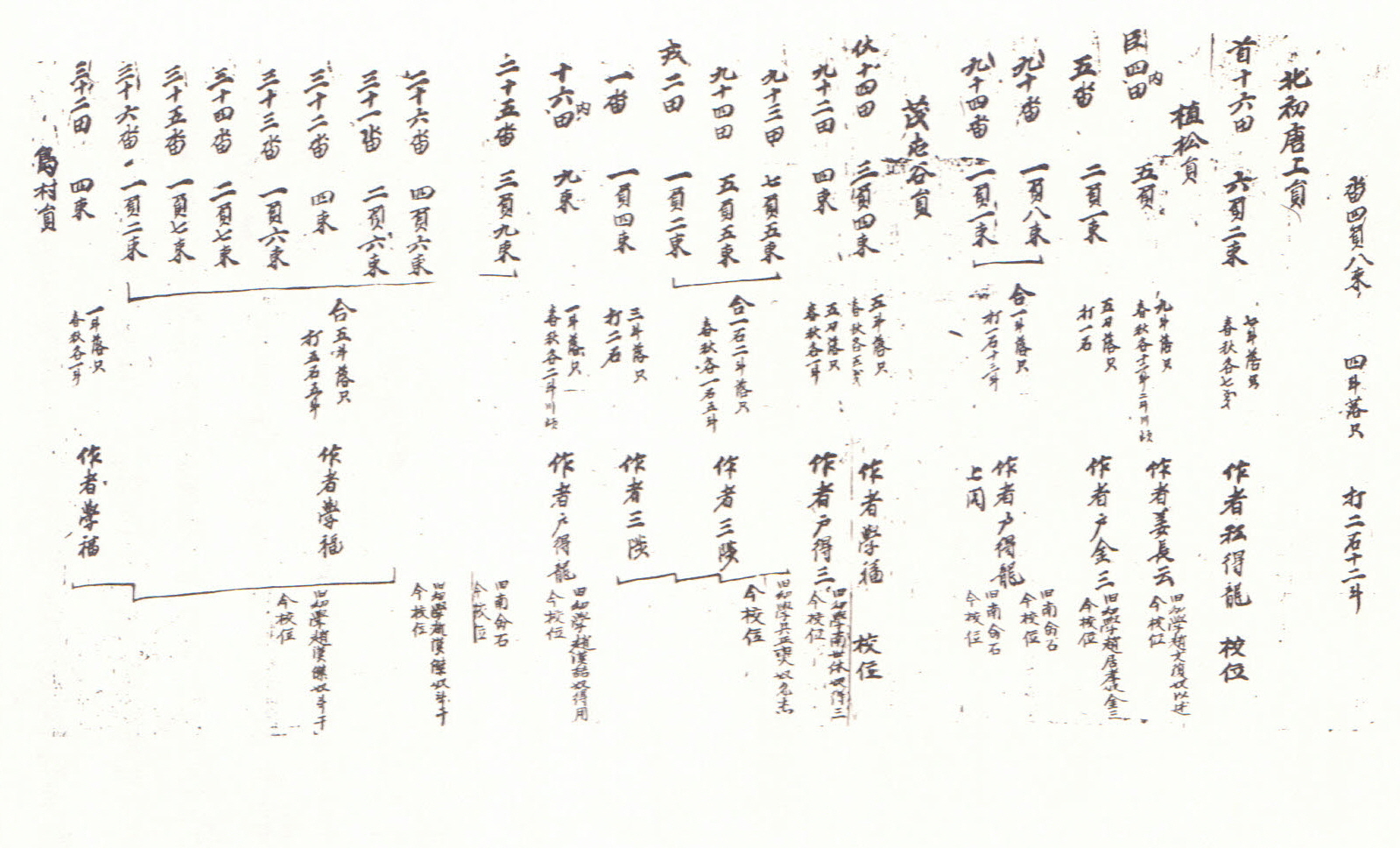

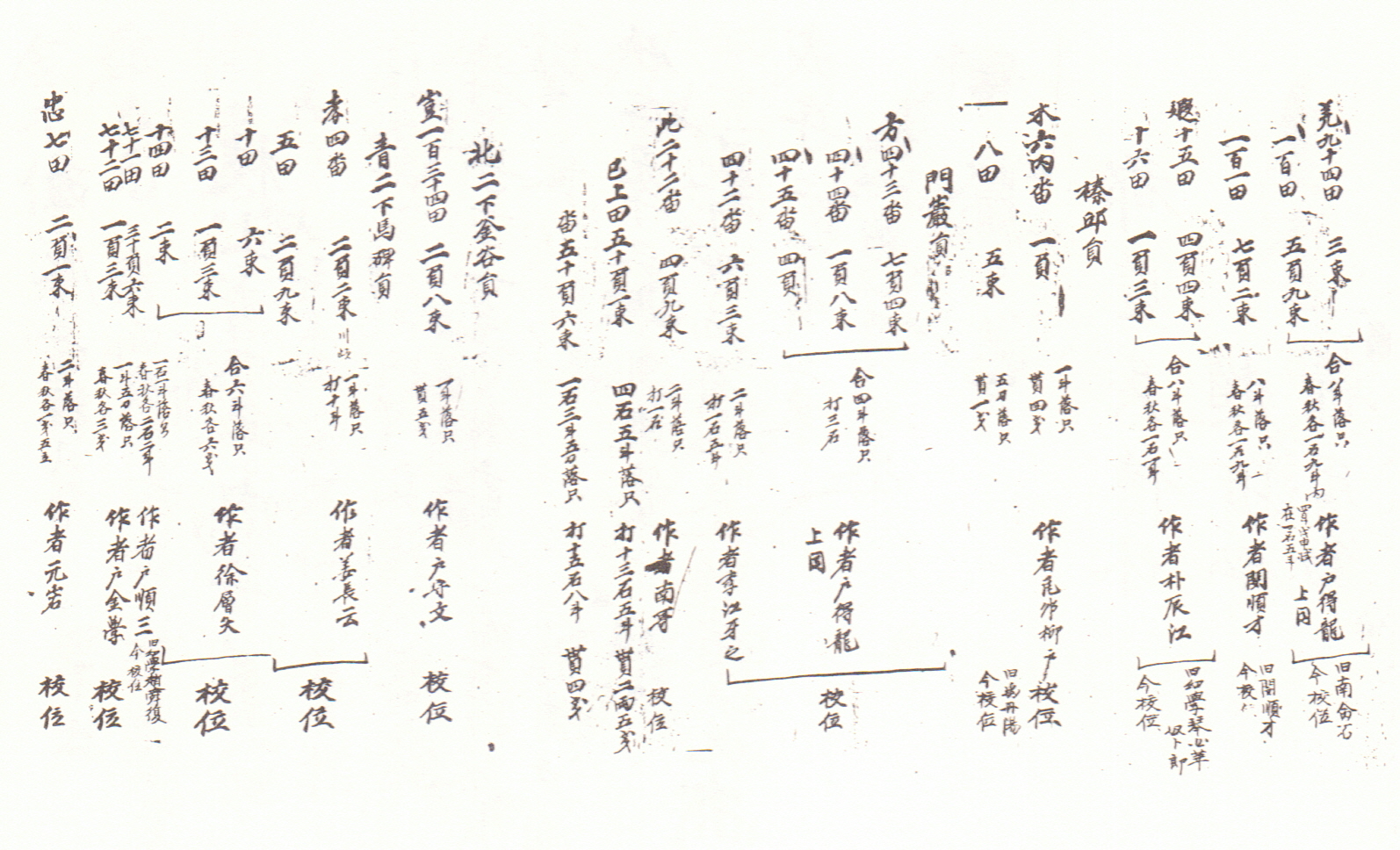

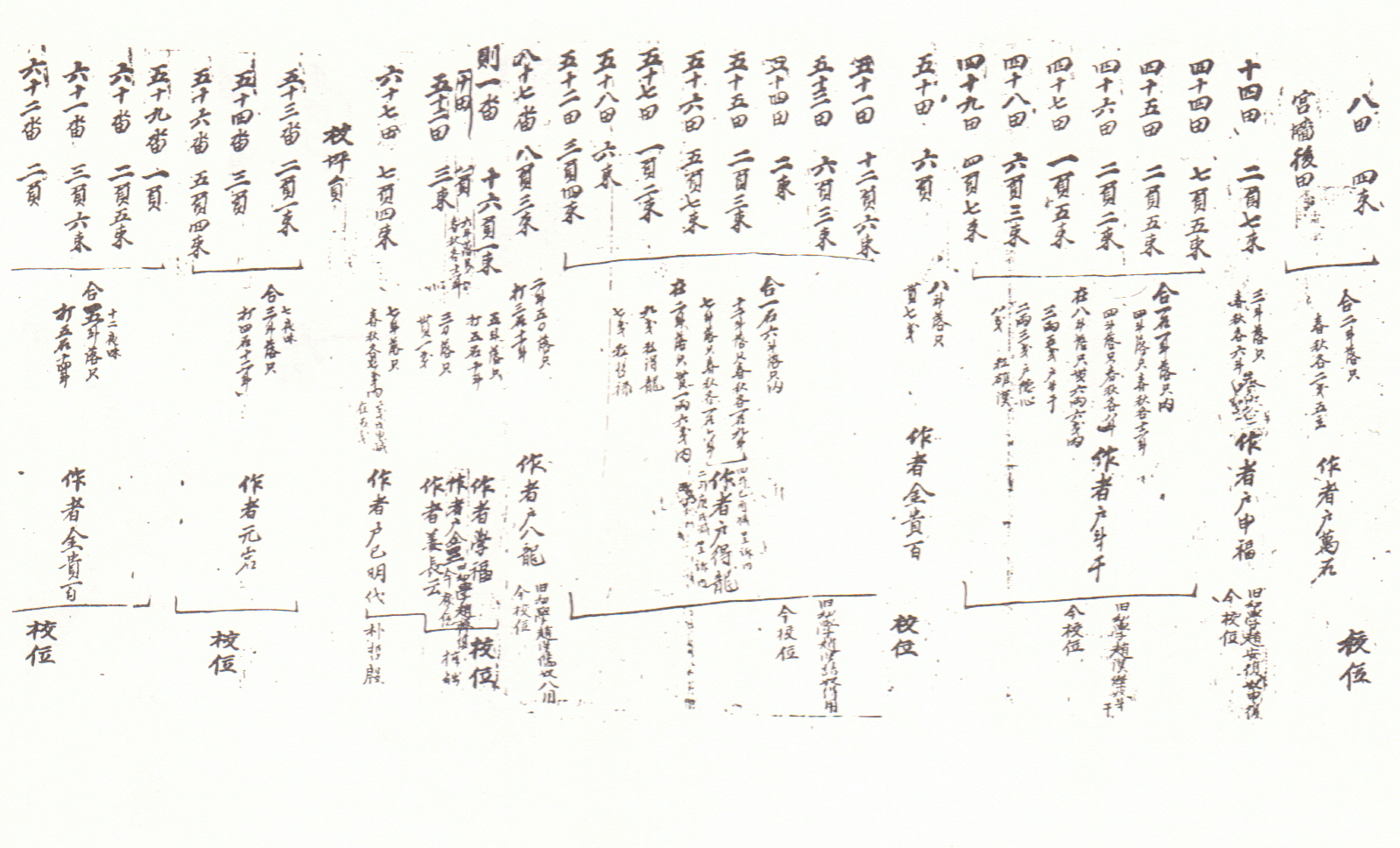

1847년 5월 慶尙道 英陽縣 소재 英陽鄕校의 田畓 보유 현황을 기록한 장부로, ‘丁未五月日 校位田畓案’이라는 제목으로 엮여져 있다. 본 전답안에는 영양향교가 보유하기 이전의 전답 보유자가 기재되어 있는데, 이중 趙漢喆, 趙漢傑, 南世杰, 吳正燮이 영양향교에 전해지고 있는 1830년의 「副校案」에서, 趙漢喆과 趙居孝는 1850년의 「耆老會錄」에서 확인되는 것으로 보아, 자료 작성 연도인 丁未年은 1847년이 된다. 전답안은 영양현 관내에 소재한 영양향교 보유 전답을 모두 망라한 것으로 생각되나 현재 뒷부분은 결락되어 邑內面, 東面, 北初面 전체와 北二面의 일부 현황만 확인 할 수 있다.

전답안에 수록된 영양향교 보유 전답은 各面별로 분류한 뒤, 소재한 員의 명칭, 천자문으로 이루어진 字號, 地番, 田과 畓의 구분, 해당 전답의 結負數, 그리고 현재의 作者 순으로 기재해 놓았다. 그리고 結負數와 作者 사이에는 해당 전답을 斗落으로 환산한 것과 해당 토지에서 打租하여 거두어들이는 소작료 또는 이를 돈으로 환산한 액수를 세주로 부기하였으며, 作者 아래에는 이전에 보유한 자가 누구였는지를 세주로 부기하였다.

자료 후반부가 탈락되어 있어 영양향교의 전체 전답 보유 규모는 확인할 수 없다. 명기된 것만 확인하면 邑內面의 경우 畓이 16負 5束인데, 이를 두락으로 환산하면 5斗落只, 打租되는 곡식의 양은 4石이라 하였다. 東面은 田이 52부 9석에, 두락으로는 3석 3두락지, 打租는 11석 7두이다. 그리고 北初面은 田이 5부 1속에, 두락으로는 4석 5두락지, 打租는 13석 5두, 貰錢으로 받는 것은 2냥 5전이며, 畓은 50부 6속에, 두락으로는 1석 3두 5도락지, 打租는 15석 8두, 貰錢으로 받는 것은 4전으로 나타난다. 北二面은 후반부의 탈락으로 일부만 확인되는데, 結數만 확인하면 田이 96부 6속, 畓이 46부 2속이다. 전답안에서 확인되는 것만 結數로 종합하면 당시 영양향교는 田 1결 71부 1속, 畓 96부 8속으로 모두 2결 67부 9속 이상의 전답을 보유하고 있었던 것으로 나타난다. 현재 영양향교에는 특정시기의 보유 전답 전체 규모를 확인 할 수 있는 네 편의 전답안이 전하고 있다. 이중 가장 가까운 1865년의 전답안인 「乙丑八月日 校位田畓査正案」에 영양향교가 6결 61부 1속의 전답을 보유하고 있는 것으로 나타나, 본 전답안에서 확인되는 것은 전체 규모의 30~50%의 것으로 추정된다.

한편, 1847년 전답안을 작성하게 된 경위는 본 자료에서는 확인되지 않는다. 그러나 영양향교에 전해지고 있는 각종 고문서를 살펴보면 대략적으로 추정이 가능하다. 본 전답안이 작성되기 전인 1847년 2월, 영양현의 유생들이 英陽縣監에게 올린 上書가 전하는데, 해당 상서에는 영양향교의 齋任과 鄕任들이 향교 소유 位土를 사사로이 착복하고 있음을 호소하고 있다. 또한 5월에는 같은 내용으로 慶尙道觀察使에게 올려진 上書가 전하고 있다. 齋任, 즉 校任과 鄕任들이 여러 해 동안 향교 재정을 방만하게 운영하며, 位土를 착복한 관계로, 당시 영양현감이었던 徐有畬에 의해 대대적인 향교 보유 전답에 대한 조사가 이루어진 것으로 생각된다.

자료적 가치

조선후기 향교의 재정적 기반과 그 운영 실태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선시대 향교는 소재한 고을의 규모에 따라 일정량의 면세전, 즉 學田을 지급받아 향교 운영에 필요한 각종 재정적 기반으로 충당하였다. 이에 縣 단위의 고을에 소재한 영양향교는 5結의 전답을 지급받았을 것으로 추정된다. 그러나 대부분의 향교는 조선후기 농업 기술력의 발달과 토지생산력의 증가와 맞물려 규정 보다 많은 전답을 보유하며, 재정적 기반을 확충해 나갔다. 현재 영양향교에는 특정 시기의 보유 전답 전체 규모를 알 수 있는 전답안 네 편이 전하고 있다. 이를 結數로 환산하여 나열하면 가장 선대, 즉 영양향교 건립 초기인 17세기 후반에서 18세기 초반의 것으로 보이는 「鄕校田案」에 11결 41부 3속, 1720년의 것인 「田畓量案」에 10결 17부 8속, 1865년의 것인 「乙丑八月日 校位田畓査正案」에 6결 61부 1속, 그리고 1898년의 것인 「戊戌十月日 校位田畓査正案」에 5결 71부 5속으로 나타난다. 전반적으로 시간이 흐를수록 전답의 보유규모가 줄어들고 있음이 확인되는데, 비록 일부분이지만 1847년의 본 전답안도 18세기 초반까지 10결이 넘던 전답이 절반 가까이 감소하는 과정에서 작성되었음을 알 수 있다. 이러한 전답 규모의 감소는 여러 가지 요인이 있겠지만 무엇보다 향교 운영의 방만함에서 비롯되었다. 특히 1847년은 영양현의 유생들이 영양향교 校任들의 잦은 位土 착복으로 향교 운영이 퇴락해가고 있다며, 강렬하게 호소했던 해이다. 오랫동안 누적된 향교 교임들의 방만한 운영이 전답 감소의 주요 요인임을 알 수 있는 사례가 된다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환