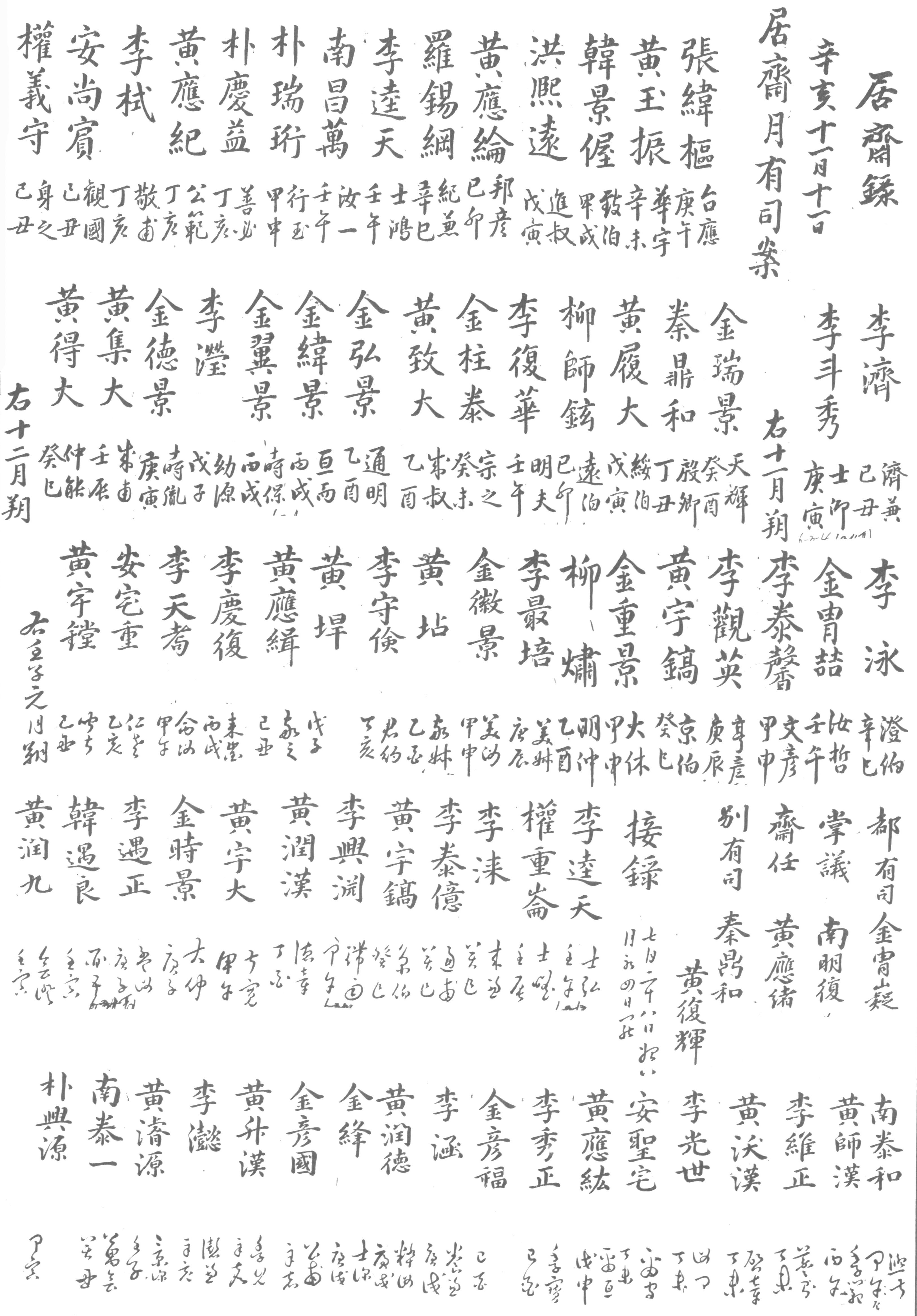

신해년(1791) 11월 11일부터 갑인년(1854) 4월 30일까지 풍기향교에 기거하며 공부한 인명들을 기록한 거재록

자료의 내용

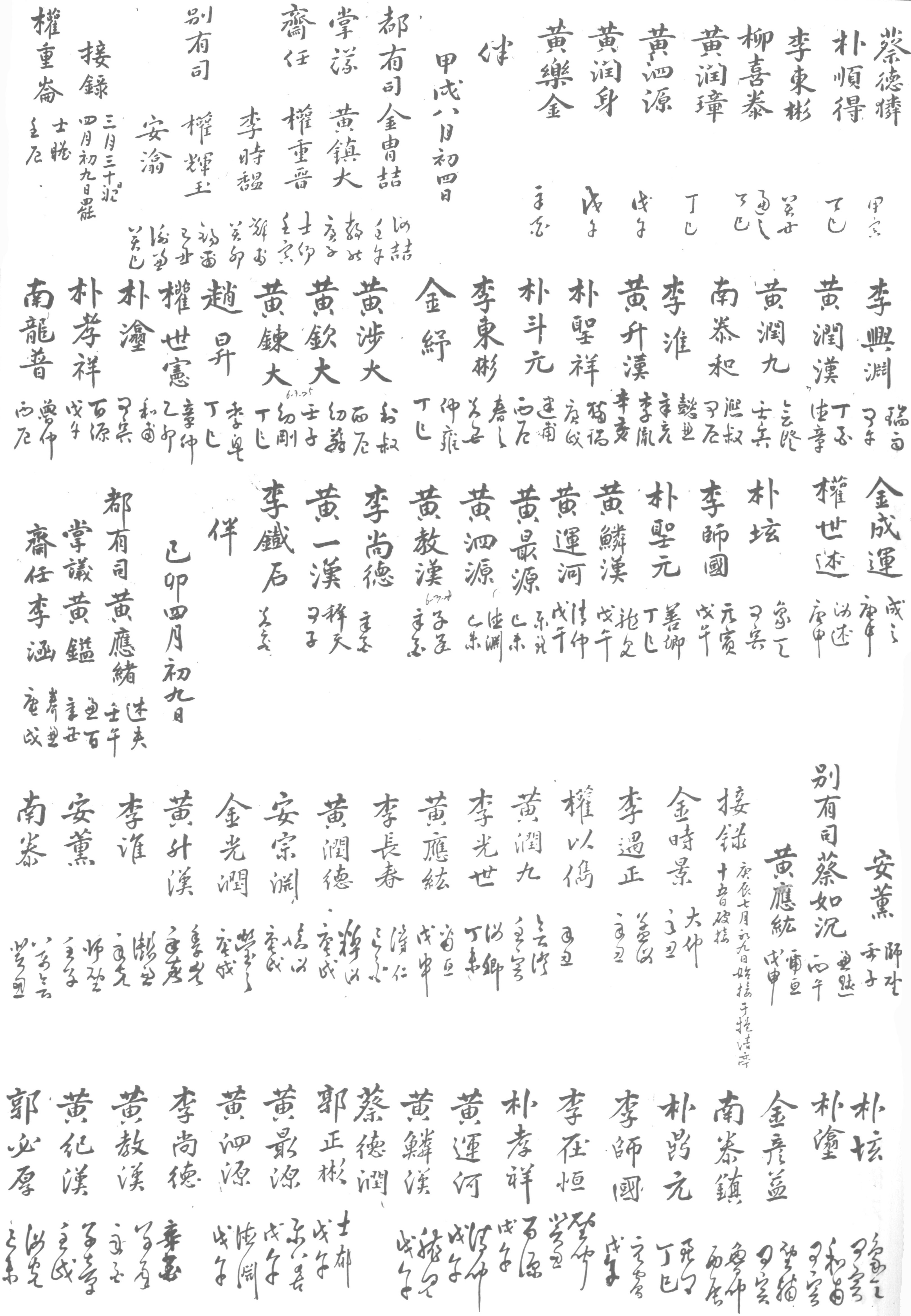

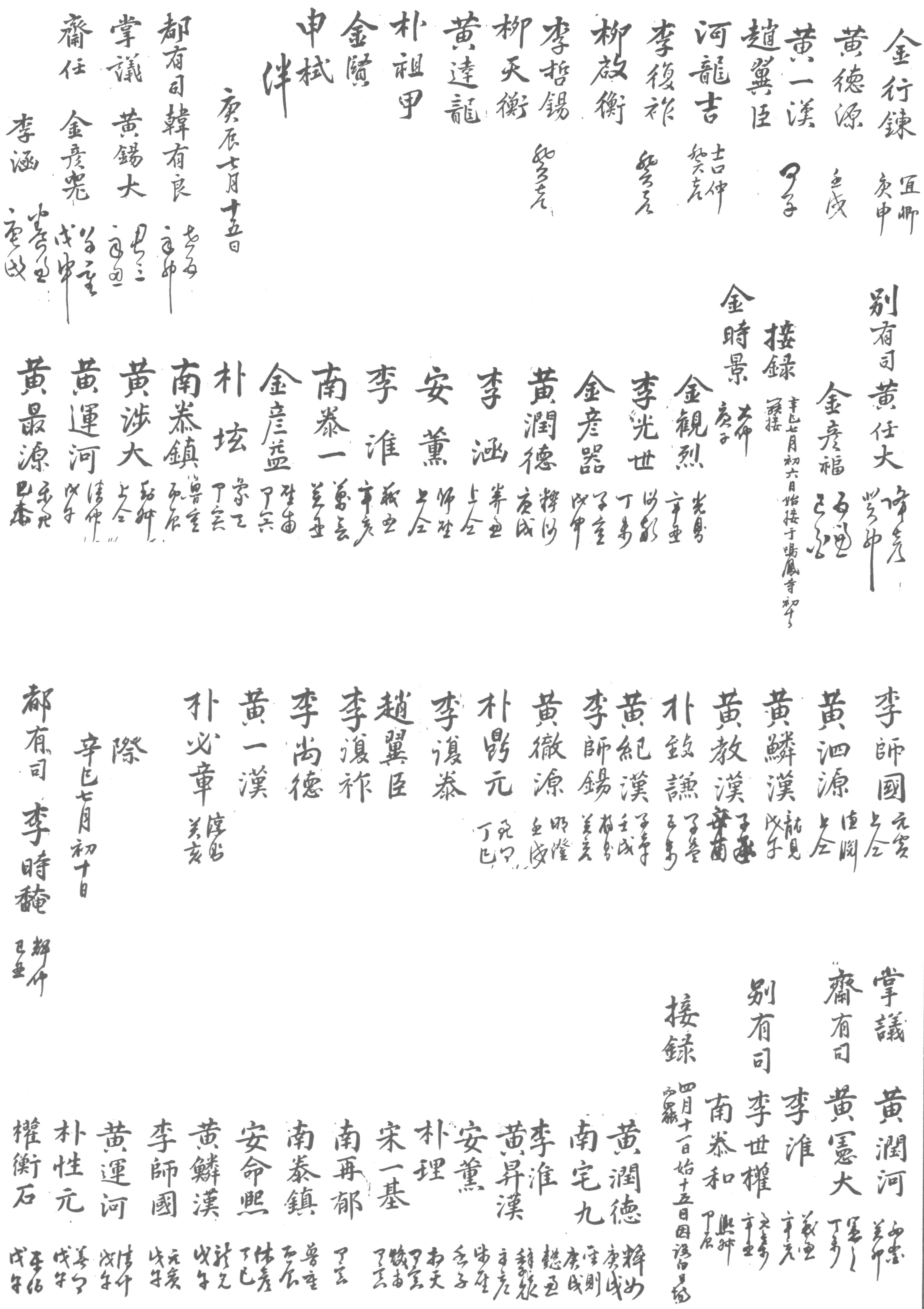

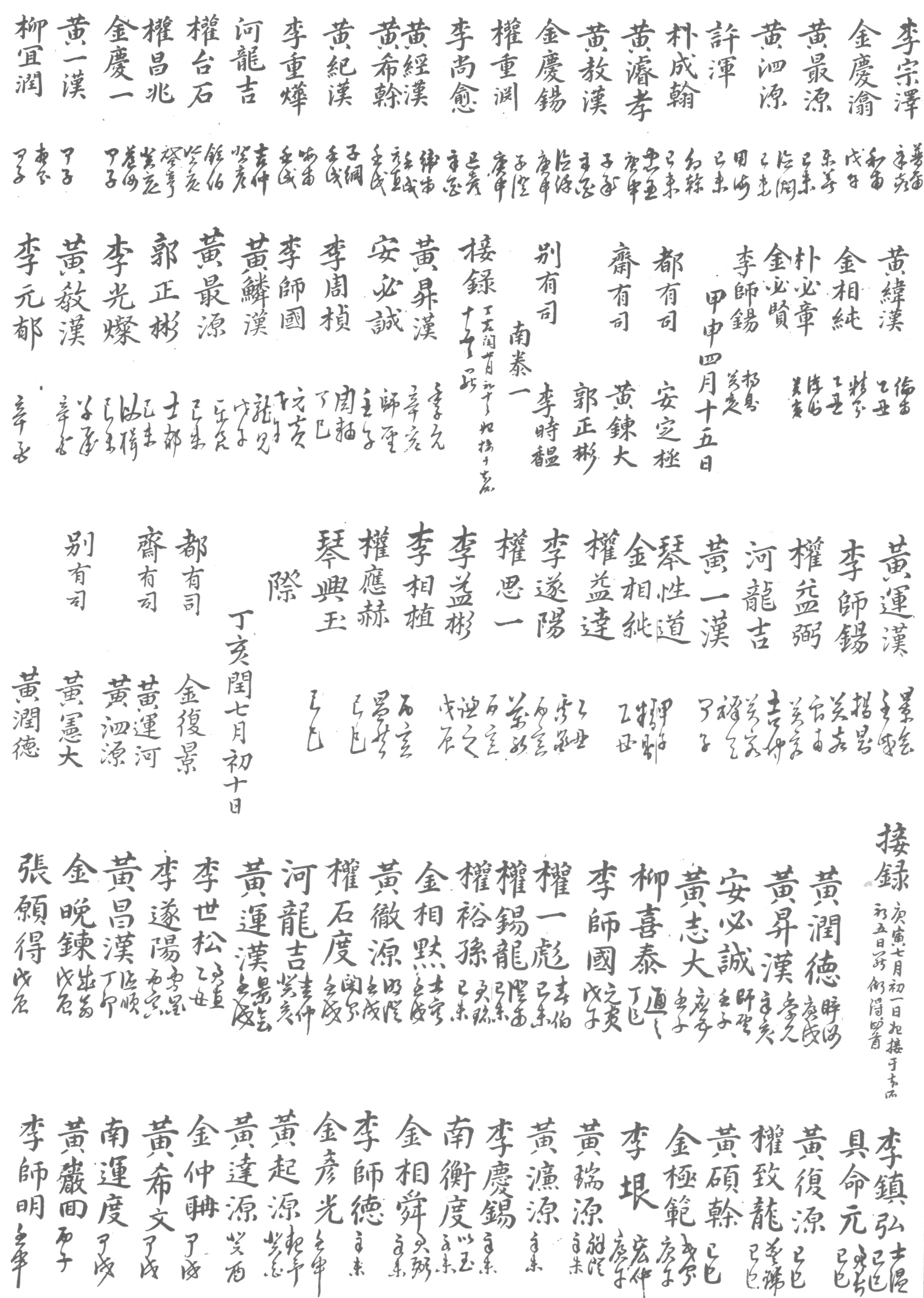

辛亥년(1791) 11월 11일부터 甲寅년(1854) 4월 30일까지 향교에 기거하며 공부한 인명들을 기록한 居齋錄이다. 속 표지에는 ‘居齋月有司案’이라고 되어 있다. 문서의 초반부분에 해당되는 18세기 후반에는 보통 한 달마다 작성되어 있는데, 대략 14~17명씩 등재되어 있으나 중, 후반부분에 해당되는 19세기 이후부터는 ‘接錄’이라 되어 있고, 보통 7일 전후의 기간 동안, 25명 내외의 인명이 등재되어 있으며 이어 都有司, 別監, 掌議, 別有司 등이 기재되어 있는 형식이다.

신해년(1791) 11월 16명, 동년 12월 14명, 임자년(1792) 6월 17명이 기록되어 있고, 갑술년(1814) 7월 28일부터 8월 4일까지 38명, 기묘년(1819) 3월 30일부터 4월 9일까지 32명, 경진년(1820) 7월 9일부터 동년 동월 15일까지 45명, 신사년(1821) 7월 6일부터 동월 10일까지 30명, 갑신년(1824) 4월 11일부터 동월 15일까지 41명, 정해년(1827) 윤 7월 10일부터 동월 15일까지 24명, 경인년(1830) 7월 1일부터 동월 5일까지 44명, 무술년(1838) 7월 1일부터 동월 5일까지 67명, 계묘년(1843) 6월 7일부터 동월 12일까지 49명, 을사년(1845) 4월 7일부터 동월 12일까지 47명, 갑인년(1854) 4월 30일에 48명이 각각 기록되어 있다. 거재에 대한 별도의 기록은 부기되어 있지 않다.

향교에 기거하며 공부했다는 사실만으로 향교의 재정적 상황을 살펴본다는 것에는 한계가 있으나 거재록이 거의 남아있지 않아 당시 향교 운영에 있어 교생들의 학습양식을 단면적으로나마 보여주는 자료로써 가치를 지닌다고 하겠다. 다만 향교에 기거한다는 사실을 기록한 문서는 향교운영에 있어 적어도 어느 정도의 재정적 마련이 뒷받침되고 있었기 때문에 가능한 것이었다는 사실을 반증할 수는 있다고 하겠다. 그러나 향교운영에 있어 재정적 부분을 나타내 보이는 것이라 할 수 있는 토지와 노비관련 직접적 문서가 풍기향교에는 남아있지 않은 실정이다. 풍기향교의 운영에 있어서도 토지와 노비가 절대적이었음 당연하다. 그러나 토지와 노비의 획급에 관한 기록들은 향교마다 관리와 경영이 부실하여 견실된 경우가 많았고 풍기향교의 전답과 노비관련 문서도 누실되어 얼마였는지는 알 수 없지만, 몇몇의 자료를 통하여 상당한 토지와 노비가 있었음을 짐작할 수 있다. 그러나 토지 경영은 방만하게 운영되었고 결국에는 향교의 유지마저 어렵게 되는 상황에까지 이르렀을 것으로 보인다.

본 문서에 입록된 인물들의 면면을 살피기에는 부기된 사항이 없어 알 수 없으나 문서가 작성될 시점의 상황과 크게 다르지 않았을 것으로 보인다. 18세기 이후 사회경제적인 변화와 관련하여 향교의 교임과 교생의 신분에 큰 변화가 수반되었고 뿐만 아니라 조선 후기 향교의 財政的인 형편과 관련하여 향교의 補修와 각종 器物의 준비 등을 위해서는 막대한 재원이 필요하였는데, 이러한 재원을 확보할 수 없었던 향교에서는 재정확보의 차원에서 良民들로부터 많은 願納錢을 받음으로써 이러한 재정적인 문제를 해결하고자 하였고 이런 사정에 기인하여 평민층이 향교와의 관계를 맺을 수 있었으며 이것은 점차 이들의 신분상승과 또는 수령의 富民 수탈 등과 관련하여 더욱 보편적으로 실시되었다. 이러한 과정에서 각 지역마다 童蒙 또는 校生이라는 호칭이 서얼과 양민 子弟로 이해되기도 하였다.

한편, 풍기의 경우에는 서얼에 대한 규제를 상당히 강조하였던 것으로 보이기도 한다. 이러한 사정이 《鄕校雜錄》의 다음을 통해 잘 볼 수 있다.

〈士林完議〉

동서종사 東西廡 유작 준비에 전과 마찬가지로 木을 납부하면 免役해 주는 例에 따라 1同씩 備納케 하여 願納人을 3, 4명으로 한다. 그러나 서얼은 원납을 허락하지 아니한다.

이러한 양민의 원납은 상당히 오래전부터 실시되고 있었음을 알 수 있다. 그리고 이후에도 향교의 보수와 기물의 수요는 계속되고 있었고, 이때마다 이러한 원납 또한 계속되고 있었다. 앞의 원납인에게는 다만 면역의 혜택만을 허락해 주었던 것으로 보이나 실제에 있어서는 이들을 교생으로 입학시키고 있었다.

〈庚申報狀草〉

중수비용 70냥을 出納한 常漢 金學吉의 아들 尙宗을 西齋校生으로 받아들이자

〈完文〉

김상종의 입학을 허락하고 이후 身役과 雜役을 영구히 勿侵하라.

이상에서 《鄕校雜錄》의 단편적인 자료를 통해서 18~19세기의 향교에 상당수의 양민이 입학하고 있었음을 확인할 수 있고, 본 문서가 작성된 시점에서도 이러한 사정은 크게 다르지 않았을 것으로 추정된다고 하겠다.

풍기향교는 정확하게 언제 건립이 되었는지 확인할 수 없으나 원래 任實 서쪽 골짜기에 있었는 것을 周世鵬이 풍기군수로 있을 때인 1692년(중종 37)에 지금 향교가 위치하고 있는 곳으로 옮겼다. 향교가 새로이 이건되었으나 지리적으로 습한 지역에 위치하고 人家가 가깝고 번잡다는 논의가 이어지고, 수차례 조정되어 다시금 현재의 자리로 옮기게 되었고 향교의 중수와 크고 작은 수리는 꾸준히 계속되었다. 본 문서가 최종적으로 작성될 시점에는 향교의 건물이 크게 노쇠화 되었던 것으로 보여지는데, 당시의 사정을 수록한 《鄕校重修雜錄》에 구체적으로 드러난다. 1858년의 중수기록을 보면 이 당시의 향교는 大成殿과 東西廡의 벽이 넘어지고 서까래가 빠지는 등 퇴락함이 극심하였다. 이러한 사정에 중수의 논의가 鄕中의 발의로 진행되었고, 향교의 별다른 재원이 없었던 사정에서 관에서 재원을 확보해 줄 것을 요청하는 呈文을 수 차에 걸쳐 本府와 監營에 올렸고 마침내 감영의 최종 결정에 다라 5월 경에 시작된 수리는 8월 경에 완수되었다고 한다. 당시의 役事를 위해 都監과 각 有司는 사족이 맡고, 監官과 色吏 등도 정해졌으며 목수와 개와장 등 30여 명이 동원되었을 정도의 공사임을 감안한다면 거재록과 함께 향교 운영의 일면을 파악하는 데에 있어 중요한 자료라고 할 수 있겠다.

자료적 가치

향교에 기거하며 공부했다는 사실만으로 향교의 재정적 상황을 살펴본다는 것에는 한계가 있으나 거재록이 거의 남아있지 않아 당시 향교 운영에 있어 교생들의 학습양식을 단면적으로 보여줄 뿐 아니라 향교운영에 있어 적어도 어느 정도의 재정적 마련이 뒷받침되고 있었다는 것을 보여주는 자료이다. 또한 풍기향교에 소장되어 있는 각종 잡록 등의 기록과 결부하여 현전하고 있지 않은 사정의 대강을 연계하여 설명할 수 있는 부분인 재정적인 측면과, 교생의 인적구성원들의 신분적 변화양상 등에 대한 사정도 밝혀줄 수 있는 자료가 될 수 있을 것으로 보인다.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1990

『大丘史學』第 26輯, 申正熙, 民音社, 1990

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『安東文化硏究』5, 정진영, 안동문화연구회, 1991

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

1차 작성자 : 윤정식