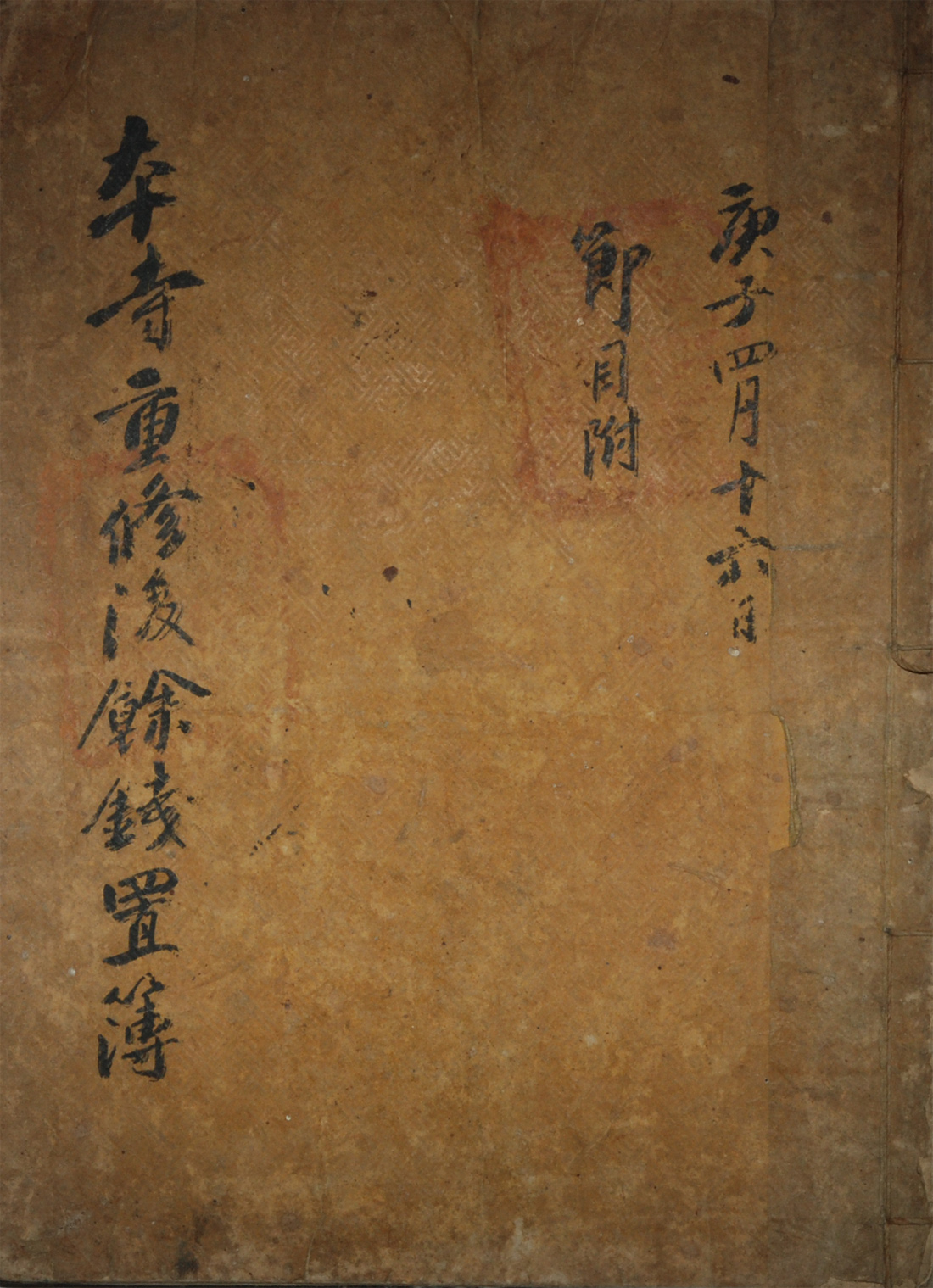

1785년 정혜사 중수 당시의 자금 鳩得과 소용 내역, 餘錢의 사용 방안에 대한 節目 등을 기록한 置簿冊

내용 및 특징

이 치부책은 定慧寺 重修 당시에 부조한 諸山宗師化主 명단과 금액, 1780년 4월 16일에 정리해서 적은 중수시의 사용내역 및 餘錢의 사용에 대한 節目이 기재되어 있다. 이외에도 책의 말미에는 옥산서원에서 1785년 7월에 제정한 立議을 謄書하고 있다. 여기에 1785년 2월부터 7월까지의 이자에 관한 내용이 나오는 것으로 보아서 이 치부책은 1785년 7월 이후에 작성된 것으로 짐작된다. 본 자료를 보면 옥산서원 사림은 속사인 정혜사의 잔폐에 상당한 관심을 표명하며 중수에 나서고 있음을 알 수 있다. 실제『정서등록』을 보면 정혜사는 17세기 이래로 관청과 사족들에게 각종 侵役을 당하면서 승려들의 逃散이 잦았으며 그로 인해 존속이 어려울 지경에 이르기도 하였다. 그때마다 서원 사림들은 上書를 통해 完文 등을 획급 받아 정혜사 승려들의 역이 면제되도록 노력하였다.

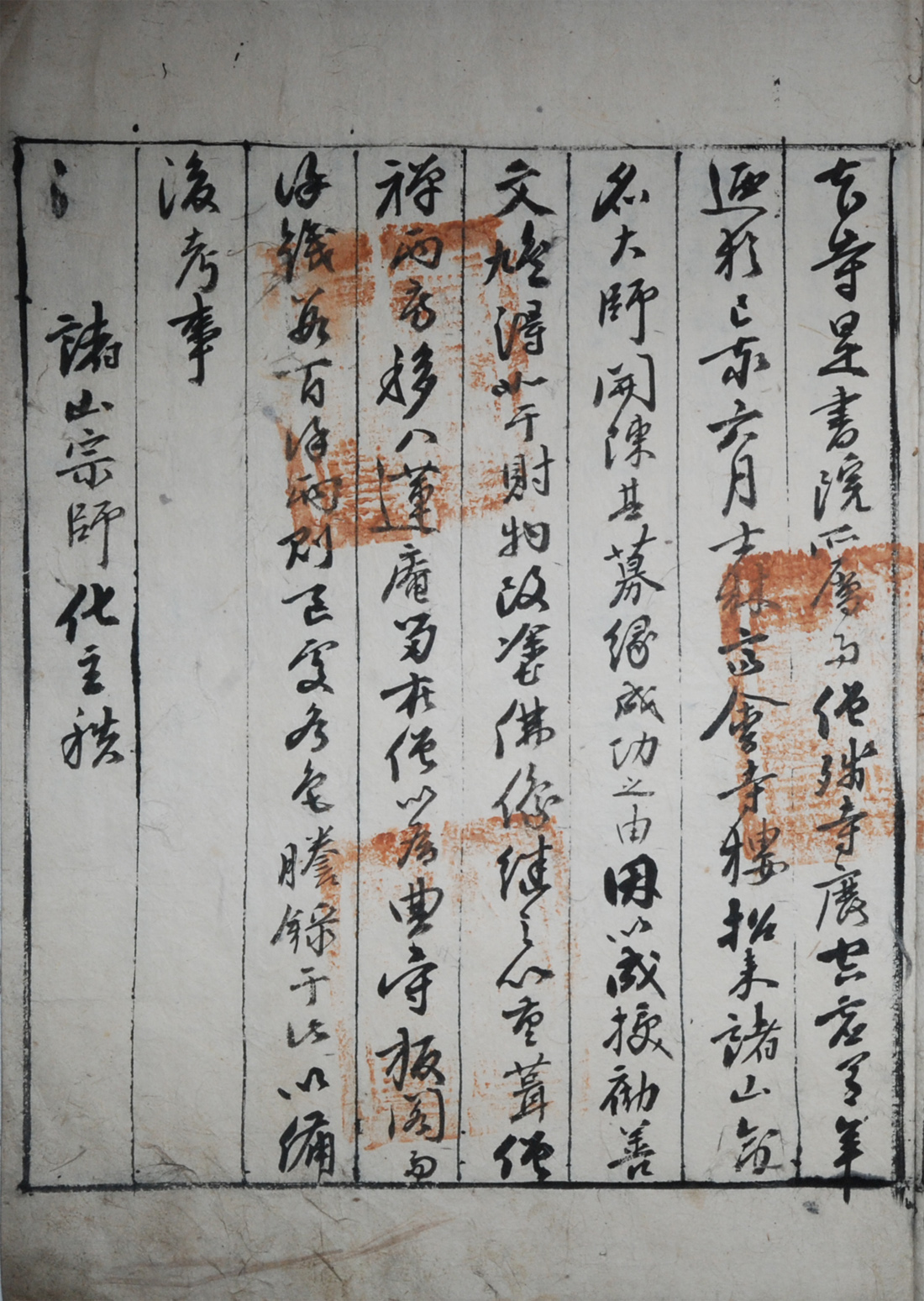

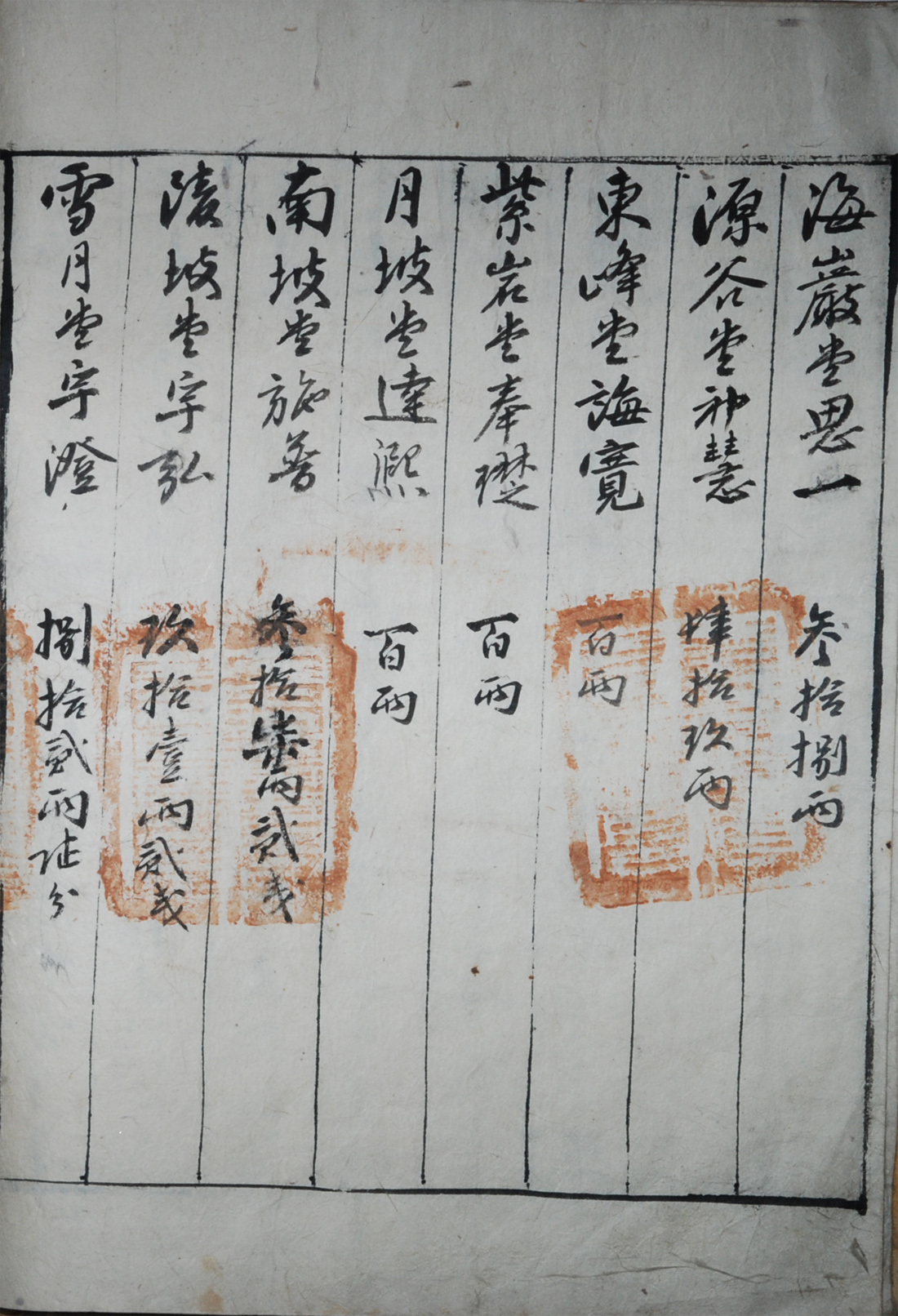

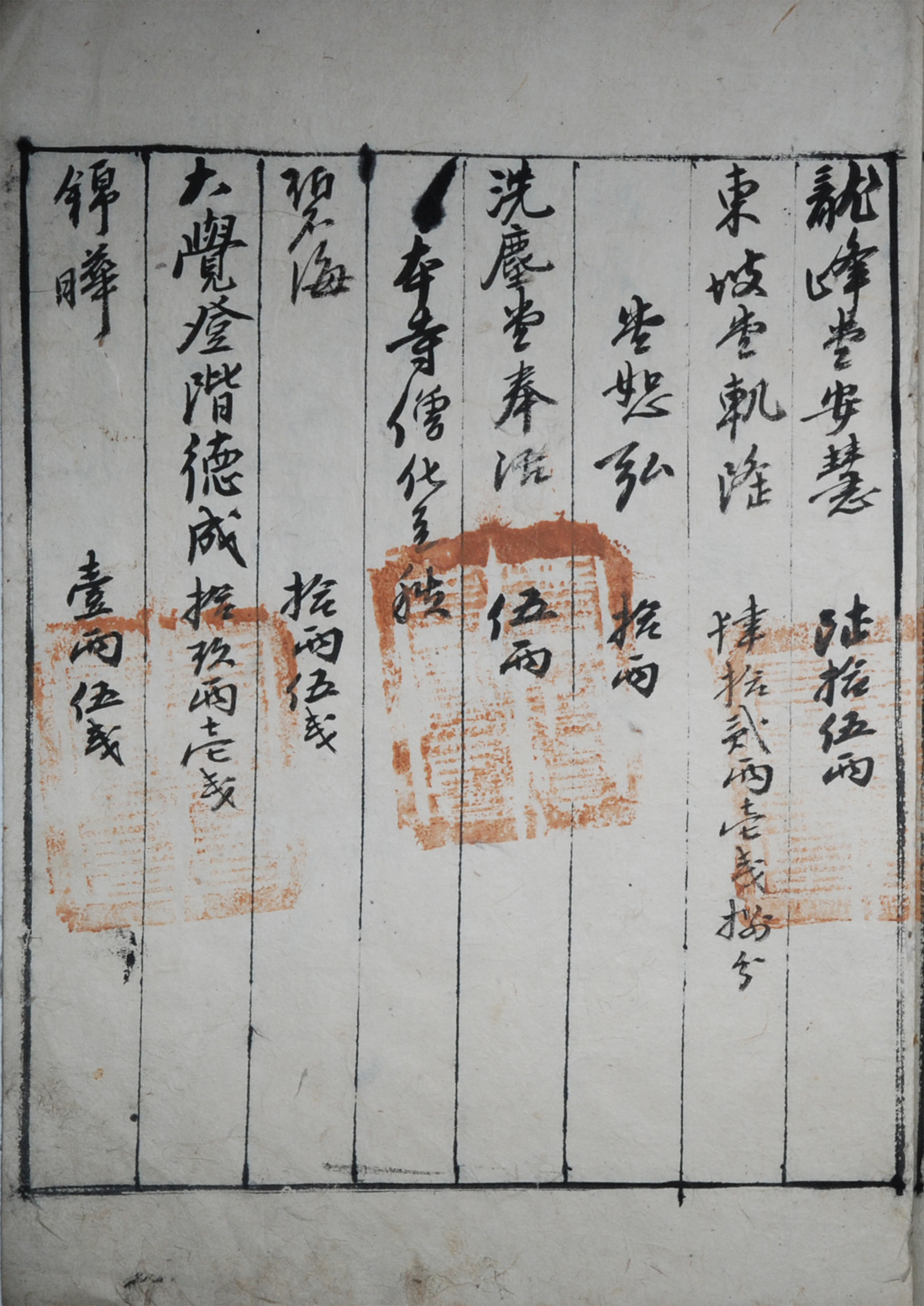

본 치부의 내용을 보면 정혜사의 승려가 없고 폐허로 비워 둔지가 여러 해가 되었기에 6월에 서원 사림이 寺樓에서 齋會하여 그 자리에 諸山知名大師를 招來하여 募緣하였다. 그래서 시주하기를 청하는 글을 내려 약간의 재물을 鳩得하여 불상을 칠하고, 僧禪 兩房을 重葺한 후 八蓮庵에 머무는 승려들을 이주시켜 판각을 典守토록 하고, 餘錢 수백여 량은 여러 종류로 변통하여 처리한 후 이러한 사실을 謄錄에 적어서 이후에 문제가 있을시 考證하는데 사용하도록 했다. 여기에서 말하는 6월은 1780년 4월의 절목을 작성하기 이전으로서 1779년으로 짐작된다. 즉 1779년(정조 3) 6월에 승려들을 초대하여 그들의 도움으로 정혜사를 중수한 것으로 보인다. 당시 여러 산에 있는 宗師들의 시주금을 보면 海巖堂 思一 38냥, 源谷堂 神慧 49냥, 東峰堂 誨寬 100냥, 紫岩堂 奉璴 100냥, 月坡堂 達凞 100냥, 南坡堂 施普 37냥 2전, 陵坡堂 宇弘 91냥 2전, 雪月堂 宇澄 82냥 6푼, 龍峰堂 安慧 65냥, 東坡堂 軌隆 42냥 1전 8푼, 恕弘 10냥, 洗塵堂 奉活 5냥으로 모두 719냥 6전 4푼이었다. 이어서 정혜사 승려들의 시주금은 碧海 10냥 5전, 大覺登階 德成 19냥 1전, 錦曄 1냥 5전, 尙益 3냥 등으로 모두 34냥 1전이었다.

이렇게 시주된 753냥 7전 4푼은 佛像 改金과 佛堂 重修비로 200냥, 僧禪 양방 중수비로 310냥 7전 4푼, 정혜사의 빚을 갚는데 50냥, 양방의 가마와 솥을 구입하는데 10냥 등 총 577냥 7전 4푼을 지출하였다. 남은 돈 183냥 중 50냥은 옥산서원 貿紙비, 50냥은 사찰 앞 維羅所의 本錢으로 빌려주었으며, 63냥은 本寺의 補用錢, 나머지 20냥은 10냥씩 禪堂房과 僧堂房에 빌려 주었다. 이어서 造成시에 役糧으로 쓰고 남은 租14석은 7석씩 선당방과 승당방에 바꿔주고, 改金所의 남은 돈 2냥과 별좌 덕성의 願入錢 3냥 등 5냥은 유라소의 燈燭을 준비하는데 쓰도록 빌려줬다. 중수시의 都監과 造成시 僧統에는 대각등계 有眞이 임명되었다.

寺中節目을 보면 정혜사를 중수한 후 양방에서 약간의 승려를 모집하였는데, 옛날에 법당이 폐허가 된 것은 엄한 規定이 세워지지 않았기 때문으로 보았다. 이에 새로 중수한 초기에 생활하는 자들이 어떻게 해야 하는 것인지에 대해 사찰내의 여러 사람들이 회의하여 9개 조항의 절목을 정하였다. 이 회의에 참여한 자는 現僧統 嘉善大夫 安性과 前僧統 憩海, 大覺登階 有眞, 前僧統 就悅, 維羅大覺登階 德成, 閑良 若淸·慧云, 首僧 俊先, 直舍 肯玉, 三輔 泰還, 書記 曇英 등이었다. 이들은 모두 이 시기 정혜사를 포함한 경주지역 불교사회에서 지도급 승려들이었다. 이들은 서원과 긴밀한 관계에 있었던 것으로 짐작되는데, 즉 서원사림의 비호아래 사원에서의 그들의 지위를 유지하였고 서원사림은 이들을 통하여 사원의 운영을 유리하게 이끌어 나갔을 것이다. 정혜사의 승통을 비롯한 지도급 인사들은 승역을 면제받았으며, 또한 지방관아와 서원에 의한 사역동원은 이들에 의해 차출되었던 것이다. 이 같은 지도급 승려들에 의해 정해진 절목이 서원에 유리하게 정해지는 것은 당연한 것이었다. 이러한 절목의 구체적 내용을 살펴보면 다음과 같다.

하나. 이 절은 수년간 황폐해 있다가 諸山 宗師들이 극력 鳩財한 은혜를 입었으니 이 은혜를 잊을 수 없다. 매년 새해에 문안하여 정을 표시하는 것을 法式으로 한다.

하나. 중수하고 남은 돈 183냥 가운데 50냥은 서원의 貿紙用 本錢으로 빌려주고, 50냥은 유라소 본전으로 빌려주고, 20냥은 양방의 유치비로 빌려준다. 위의 3개 조항의 돈은 비록 긴박한 일로 돈을 쓸 곳이 있더라도 원금과 이자를 거론하지 말고, 각자 경계하는 마음이 흩어지지 않도록 한다. 下手로는 10년을 기한으로 63냥을 殖利하는데, 소작인에게 分給하여 달마다 이자를 취하여 사찰의 일에 補用한다.

하나. 사찰 내 새로 삭발하는 승려는 4월 8일과 12월 8일의 기한을 정하여 삭발한다. 이것은 승법의 하나의 큰 要領이니 마땅히 서원 내에서 통문을 돌려 보인 후 그것의 법을 실행한다. 만약 통문을 기다리지 않고 몰래 스스로 머리를 깍고 作名하는 자는 이름을 물리고 還贖하여 그만두게 한다. 규정을 세운 후 따라 행하지 않으면 마땅히 損徒할 일.

하나. 各樣의 任司는 마땅히 1년 단위로 교체한다. 다른 절에서 새로 들어온 자는 6개월을 한도로 除役하고, 引導하기 위해 常住하여 奉齊하는 자는 영원히 除役한다. 새로 삭발한 승려는 3개월을 제역한다. 양방의 승려는 老少를 논하지 않고 혹 行止가 바르지 않거나, 혹 언사가 悖慢하거나, 혹 같은 무리를 毁하려고 꾀하거나 혹 소란을 일이키고 바르지 않은 자는 스스로 規繩하는 것이 불가능하므로 마땅히 寺中으로부터 혹 서원에 고하거나, 혹 관에 보고하여 限死하여 治罪하고 원인을 분별하여 감해줄 일.

하나. 新削僧은 寺中으로 勸善을 出給한 즉 3냥씩을 納上하고, 사사로이 스스로 備納하는 자는 1냥씩 납상한다. 만약 把定日을 어기고 납상하지 않은 자는 별도로 重治하고, 그래도 고치지 않는 자는 損徒하는 것이 마땅한 일.

하나. 麻田 경작을 하는 자는 11월 晦日에 白米 1두씩 寺中에 비납하고, 7월 회일에는 麻鞋 1부씩을 납상한다. 定式후에 마전 경작자가 비록 게을러서 황폐하게 버려두어도 위의 두 항은 폐하지 않고 시행할 일.

하나. 책판 인출 승려는 여러 종류의 寺役을 영원히 勿侵하고 매년 租 20두씩을 例給할 일.

하나. 다른 산에서 옮겨온 승려로서 그 절에 있을 때 僧統을 지내지 않고 50세 이전인 자는 마땅히 成冊에 붙여 役에 응하게 할 일.

하나. 그 스승과 上佐 3명은 함께 성책에 붙여 역에 응하게 한 즉, 그 스승의 이름은 마땅히 撥去하여 除役할 일.

이처럼 절목을 작성한 후 다시 세부 조항을 첨부하였다.

하나. 貿紙防番錢이 면제된 사람은 登錄한다.

하나. 首任과 時維那, 時記室은 거행하지 않는다.

하나. 前任과 前記室은 절반만 시행한다.

하나. 本寺의 印出을 거행하지 않는다.

하나. 그 방과 강당은 즉시하고, 直舍때의 首僧은 절반을 한다.

하나. 香炭을 서둘러 가지다보니 수효를 줄여 登錄하고 時任과 時維那, 時記室은 이것으로써 憑考할 일.

하나. 上人에게 초하루에 바치는 納錢條를 時任과 時維那, 新舊記室은 거행하지 않을 일.

하나. 본사 인출을 거행하지 않으면, 麻田의 役과 여러 役에 나갈 일.

하나. 山任紙 것에 의거하여 이것을 시행할 때 절반만 出役할 일

이상의 절목을 분석해 보면 다른 사찰에서 새로 들어온 자는 6개월을 除役하는 등 본사의 운영을 넉넉히 하기 위한 승려의 모집에 상당한 관심을 나타내고 있음을 알 수 있다. 한편으로는 逃散을 막기 위해 엄격한 법을 세우고 있었으며, 麻田을 경작하는 자들과 신삭승들에게서 租錢 및 鞋를 納上 받아 사원 경제를 공고히 하였다. 또한 인출승의 경우 사역을 영구히 면제하고 租 20두를 지급하도록 함으로써 사원의 서원에 대한 역할을 분명히 하였다. 이렇게 볼 때 일반 승려들의 苦役은 重修하기 이전이나 다를 바 없었으며, 따라서 승려들은 서원, 지방관아 등의 압박에 대응해 도망하기도 했다. 1780년 제산종사들과 사림이 협력하여 정혜사를 중수하고 이어 그 여전을 각 처에 빌려주고, 경작인들에게 殖利하여 추후 건물이 훼손될 때마다 그때그때 사용할 계획을 세웠다. 그러나 이러한 계획은 불과 5년 만에 전면 수정하게 되었다. 이와 관련한 내용은 1785년 7월의 옥산서원 立議에 상세히 나타나고 있다.

이 입의에는 사림과 山人(諸山宗師)이 협력하여 재물을 거두어 정혜사를 중건한 후 남은 재물로 매년 이자를 늘려서 후일을 도모하여 훼손되고 보수하는데 쓸려고 하였다. 그러나 이러한 약속이 크게 어그러져서 각 항목에서 받은 돈 가운데 이미 쓰기를 다한 것은 거론하지 않고, 본읍에 현존하는 것은 모두 파악하여서 本院의 任司와 위의 절(上寺=定慧寺)의 刊任이 합석하여 하나하나 거두어들였다. 그런데 上室 앞의 法宇는 치아에 입술이 있는 것과 같은데 위태한 것이 오래되어 그것을 중수해야 하는데 서책을 출간하는 돈에서 除하지 않을 수 없었다. 그리고 이리저리 변통하여 本錢을 다시 세우니 어찌 채무를 두고서 이후의 쓸 것을 마땅히 할 수 있으며, 그것을 이름 하여 重修廳이라 할 수 있겠는가. 다시 물려서 이 刊錢으로 새로운 것을 담당하게 하고, 법우 터는 본래 절의 토지이니 영원히 준다. 寺中에서 금년 봄에 땅을 새로 買入하여 담당하며, 이미 엄중하게 印刊하는 큰일을 경영하므로 승려들에게 給用하는 자금으로 그 비용을 돌릴 수 없다. 지금부터 시작하여 중수청에 영원히 주어서 중수 때에 식량과 자금의 방도로 삼는다. 이후 각자 어렵더라도 유념하여 정해진 법식을 훼손하지 말 것이라고 하였다.

처음 중수청을 만들 당시 본전으로 1780년(庚子) 4월부터 1785년(乙巳) 2월까지 取息한 총 금액 중 잡다하게 사용한 것은 감하고 남아있는 돈 304냥 3푼을 헌납하였는데, 이 금액은 이전 183냥의 거의 2배에 가까운 것이다. 또한 1785년 2월부터 7월의 입의가 작성되기까지 식리한 돈 가운데 이미 山人이 佛酹用으로 사용한 것과 그 이후 남은 재물 전부로 각 법당을 典守하는 승려로 하여금 房舍를 修輯토록 하는 것으로는 마치 돈이 적당한 것으로 보인다고 하였다. 하지만 이것은 자신들의 생각이고 여러 산인들 입장에서는 寺中을 補用하는데 兩房에 3냥을 유치하여 寺任에게 例給하고, 貿紙하는 값 등으로 사용하라는 것은 소문을 듣는 것보다 크게 놀랄 것이라고 판단했다. 그렇기에 지금 즉시 수리하는 것을 일제히 그만두고 각자 일한 날만큼 중수청에서 환급해줄 일이라고 하였다. 즉, 5개월 동안의 식리로는 건물의 수리하는데 소요되는 자금으로 부족하므로 현재까지 일한 금액은 중수청에서 계산하여 지급하고, 추후 殖利를 더하여 修理를 개시하라는 것이었다.

자료적 가치

이 치부책은 옥산서원 속사인 정혜사의 중건 규모와 이후 운영 실태를 구체적으로 알려주고 있다. 그렇기 때문에 서원 속사에 대한 사례연구 자료로서 가치가 높다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

「영남지방 서원의 경제적 기반 –소수,옥산,도산서원을 중심으로-」, 『민족문화논총』2·3집, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 1982

「조선후기의 서원-옥산서원을 중심으로-」, 『국사관논총』32, 이수환, 국사편찬위원회, 1992

「조선후기 경주 옥산서원의 원속 파악과 운영」, 『조선시대사학보』35, 손병규, 조선시대사학회, 2005

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환