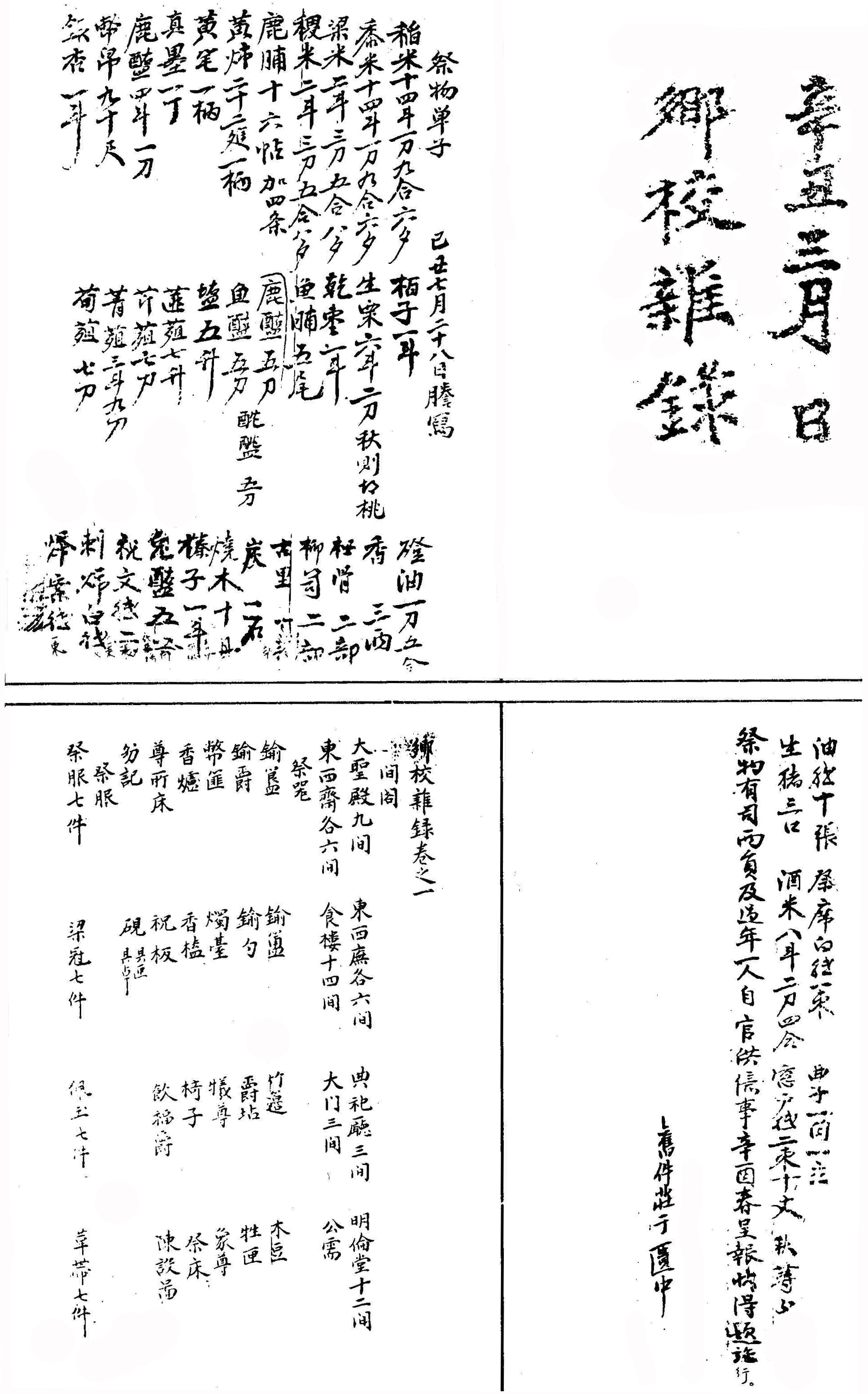

기축(1709)년 7월에 베껴 쓴 것으로 춘추향사와 관련된 제물의 목록, 향교에 보관된 서책, 속사, 정원의 규정을 기록한 제물단자

자료의 내용

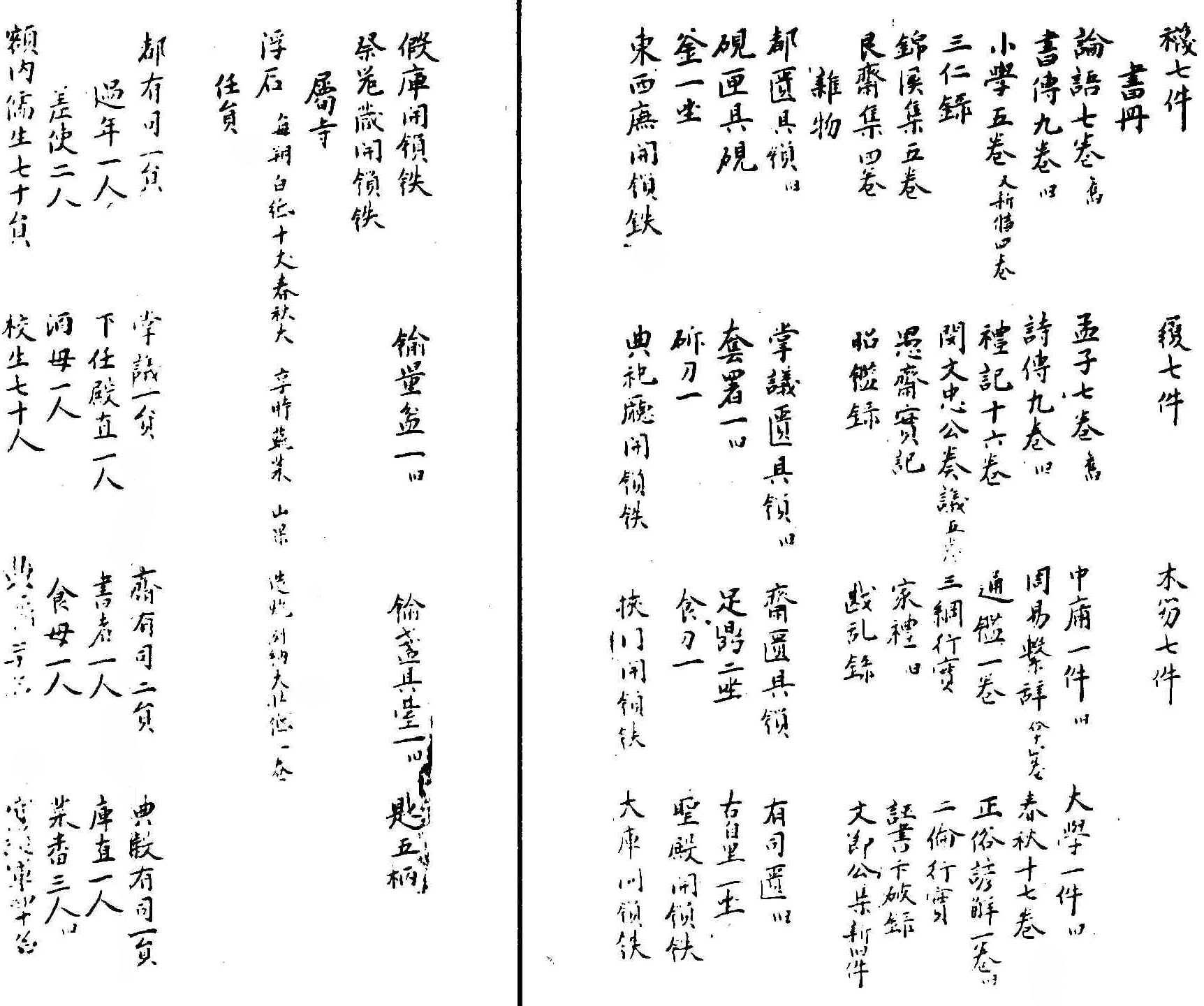

己丑年(1709) 7월에 기존의 것을 베껴 쓴 것으로 기록되어 있는 순흥향교 제물단자이다. 본 문서는 크게 두 부분으로 나누어 볼 수 있는 것 중 앞부분에 해당하는 부분으로 향교의 향사에 쓰이는 祭物의 품목과 개수를 열거하였고, 이어 향교건물의 구성과 칸수, 祭器의 구성 및 祭服의 품목과 개수를 이어 기록하고 또한 향교에 있는 서책의 종류와 수량을 비롯하여 자물쇠 등의 雜物을 기입하였다. 뿐만 아니라 屬寺인 浮石寺의 납품목 白紙 10장에 대한 내용을 기록하였으며 마지막으로 향교 임원, 인부, 유생 및 교생의 수를 지정하여 기록하는 등 향교의 각종 물품과 구성원의 단면을 보여주는 자료라고 하겠다.

享事時 사용되는 물품의 총 가지 수는 41개 품목이고, 각종 제기와 제관, 제복의 수량이 기록되어 있으나 추기된 사항이 없어 제향에 따른 구분을 파악할 수는 없지만, 품목의 가짓수가 중앙의 성균관의 그것과 크게 다르지 않는 점으로 보아 순흥향교가 복설된지 얼마 지나지 않은 시점에 작성된 것임에도 불구하고, 향사의 규모가 상당한 수준이었음을 보여주는 것이라고 할 수 있겠다. 조선왕조는 주자학을 지도이념으로 삼고 중앙에는 성균관·四學, 지방에는 鄕校를 통해 관학을 크게 장려하여 유교이념을 백성들에게 널리 보급하고 유교적 교양을 갖춘 관리를 양성하며 향풍을 교화시키는데 크게 기여하였다. 지방에서는 선현을 봉사하는 ‘祠’와 지방자제를 교육하는 ‘齋’로 구성된 서원처럼, 향교는 서울 소재 성균관의 축소형으로 孔子를 위시한 聖賢을 제향하는 大成殿과 지방의 生徒를 교육하는 明倫堂의 2대 시설을 갖추고 이러한 교육과 제향의 기능을 수행해 나갔기 때문에 文廟制度와 釋奠儀禮는 향교제도의 확립과 함께 일찍이 정비되었다. 그러나 16세기 이래 관학의 쇠퇴와 私學의 발달로 인해 교육적 기능은 점차 약화되고 유교주의의 시화와 함께 제향적 기능이 강조되었다. 특히 향교의 제례기능은 조선후기의 정치적, 사회적 변화에 따라 강화되었다. 문화이념적인 면에서 뿐만 아니라 사회적 동요를 수습하는 데에도 제례의 강화는 필요하였던 것이다. 즉 경제적 변화, 사회신분적 변화에 대처하고자 조정과 양반사족들은 예속을 강조하였고 향교의 경우에는 선현에 대한 제례의 강화와 이를 통한 하층민에 대한 교화가 강조되었다. 이 문서가 작성된 18세기 초반은 향교의 제향적 기능이 강조되는 시기였을 뿐만 아니라, 순흥부가 복설되면서 다시금 그러한 기능의 강조를 통한 지역사회의 교화 및 순흥향교의 순기능으로서의 역할을 부각시키기 위해 노력한 것을 보여주는 것이라 할 수 있겠다.

문서의 후반부는 향교의 임원과 향교구성의 정원을 각각 기록하고 있다. 향교의 대소사를 관장하는 인원은 都有司 1명, 掌議 1명, 齋有司 2명, 典敎有司 1명, 下任殿直 1명, 書者 1명, 庫直 1명, 差使 2명, 酒母 1명, 食母 1명, 菜畨 3명이고, 향교교생의 정원은 額內儒生 70명, 校生 70명으로 기록하고 있다. 특히 액내유생과 교생을 구별하여 기록한 것으로 액외교생으로 입교하였던 평민, 서얼층의 향교참여가 뚜렷하게 증가되고 있던 시점을 반영한 것이라 하겠다. 교생에게는 軍役免除를 비롯한 무상교육 및 하급관리로의 진출 등의 여러 특권이 부여되었다. 이러한 특권의 무분별한 남용을 방지하기 위해 중앙에서는 군현의 등급에 따라 교생의 수를 규정하였다. 『經國大典』에 규정된 교생의 수는 府, 大都護府, 牧은 90명, 都護府는 70명, 郡은 50명, 縣은 30명으로 이러한 교생의 정원은 『大典會通』에 이르기까지 변함없이 지켜졌다. 순흥은 당시 府로 복설되었지만 90명의 교생정원을 그대로 대입한 것은 아니었던 것으로 보인다. 물론 법률상 정하는 바의 교생의 개념은 본 문서에 기록되어 있는 유생과 교생을 합친 것이지만, 당시 실정을 반영하고 있는 문서에서는 엄밀히 140명의 교생을 허용하고 있는 모습을 보이기 때문에 이러한 사정에 대한 부기된 내용이 없어 정확하게 알 수 없다.

자료적 가치

18세기 초반에 작성된 순흥향교 鄕校雜錄의 앞부분에 해당하는 祭物單子, 書冊目錄, 屬寺, 任員 등에 대한 기록으로 순흥향교가 복설되고 난 뒤 얼마 지나지 않은 시점의 순흥향교의 운영의 전반적인 모습을 보여주는 자료이다. 순흥향교도 여타의 영남지역의 향교와 마찬가지로 최초의 건립연대를 정확하게 알려주는 자료가 없지만, 순흥부의 혁파와 복설과 함께 1683년 부의 복설과 함께 새롭게 건립되었는데 본 자료를 통해 향교의 건립 후 초창기의 향교운영의 일반적 형태를 보여주는 자료로서 향교의 제향시에 사용되는 제물 및 제기, 제복 등을 비롯하여 향교교육에 사용되는 서책류, 향교재정에 뒷받침 되는 속사와 그에 조달되는 내용, 향교의 임원과 잡역을 담당하는 이들의 정원, 유생, 교생의 정원 수를 정한 부분을 상세하게 전달하고 있어 순흥향교가 운영되는 형태를 낱낱이 보여주는 자료라고 할 수 있겠다.

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

1차 작성자 : 윤정식