1687년 慶尙道 英陽縣 소재 英陽鄕校가 노비 10口를 국가로부터 지급 받는 경위와 노비의 명부를 기록해 놓은 자료

자료의 내용

1687년 慶尙道 英陽縣의 英陽鄕校가 노비 10口를 받게 되는 경위와 노비안을 수록한 자료이다. 자료 작성자는 신설된 영양향교가 법전에 의거해 노비를 지급 받는데 큰 역할을 했던, 英陽縣監 朴崇阜로 생각된다. 자료에 수록된 내용은 모두 여덟 부분으로 나눌 수 있는데, 서두에는 지급 받은 노비의 명부인 鄕校奴婢案이 수록되어 있으며, 이 이후로는 1686~1687년 사이 국가에 노비 지급을 요청하는 과정에서 작성된 각종 牒呈, 狀啓, 關 등의 공문서를 草해 놓았다.

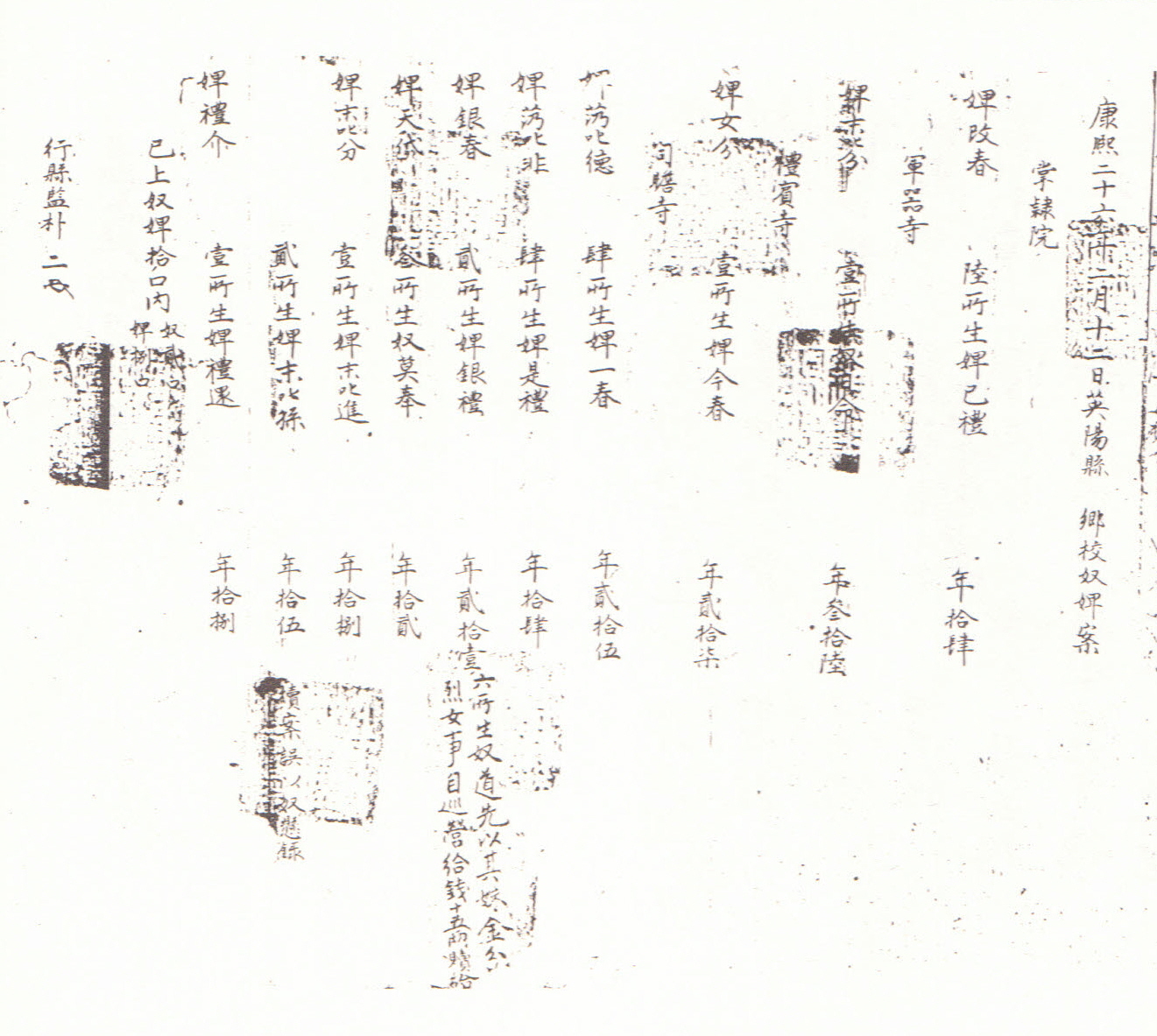

첫 번째는 1687년 2월 12일의 영양현 鄕校奴婢案으로, 이는 1687년 영양향교가 국가로부터 지급받아 처음으로 보유하게 된 노비를 기록한 것이다. 노비가 없는 상황에서 중앙의 각 아문으로부터 노비를 획급 받았는데, 구체적으로 掌隸院에서 婢 1구, 軍器寺에서 婢 1구, 禮賓寺에서 婢 1구, 司贍司에서 奴 2구와 婢 8구를 받은 것으로 나타난다. 노비안에 수록된 노비의 이름 위에는 母婢가 누구이며, 몇 번째 소생인지 기재되어 있고, 아래에는 나이가 기재되어 있다. 10口의 노비는 법전에 수록된, 郡縣 이하 고을의 국가 지급 노비 수를 그대로 따른 것이다. 말미에는 당시 英陽縣監이었던 朴崇府의 署押이 확인된다. 박숭부는 1683년 영양현감으로 부임하여 1688년 瓜滿으로 교체될 때까지, 영양향교에 대한 국가의 노비 지급을 이루어냈던 인물이다.

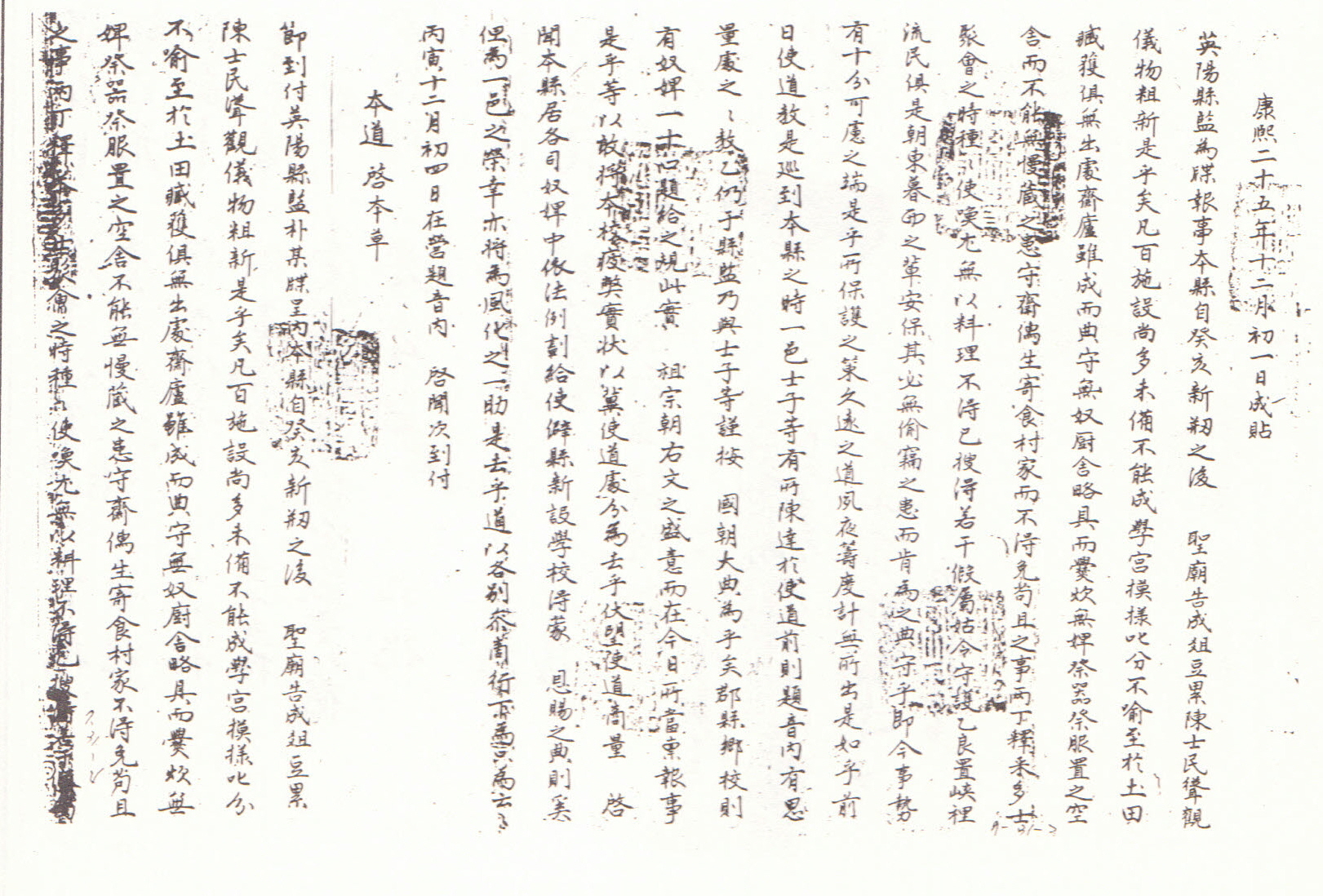

두 번째는 1686년 12월 초1일 영양현감 박숭부가 成貼하여 慶尙道觀察使에게 牒報한 문서를 옮겨 놓은 것으로, 주 내용은 노비 지급 요청이다. 첩보에서는 먼저 본 고을이 지난 1683년에 새로 설립되어 聖廟에 고하고 祭享을 올렸으나, 여러모로 模樣이 제대로 잡혀져 있지 않음을 전제 해 놓았다. 특히 土田과 藏獲, 즉 노비에 대해서는 出處가 마련되지 않아, 齋廬는 있으나 典守할 奴가 없고, 부엌은 있으나 밥 지을 婢가 없다고 하였다. 이에 守齋하는 儒生이 村家가 寄食하니 구차함을 면하지 못하고, 兩丁의 釋采 때 많은 선비들이 모이나 使喚이 적어 부득이 약간의 假屬을 모으고 있지만, 이들은 朝東暮西하는 무리로 偸竊하는 근심이 없을 수 없음을 호소하고 있다. 그래서 이를 개선할 여러 대책을 생각해 보았는데, 전에 경상도관찰사가 본 고을에 巡到했을 때, 고을의 선비들이 향교 운영의 어려움을 진달하였으며, 이에 경상도관찰사는 헤아려 처리할 것으로 題音을 내렸기에, 郡縣 이하 고을에는 향교 노비 10구를 지급한다는 國朝大典의 규정을 선비들과 함께 찾아내어 稟報하게 되었다며, 첩보 작성의 경위를 밝혀 놓았다. 그리고 이를 근거로 各司에서부터 노비를 지급받게 해달라며, 경상도관찰사에게 啓聞을 요청하고 있다.

세 번째는 영양현의 첩보를 받아들여 경상도관찰사가 중앙에 올린 啓本의 草이다. 해당 啓本의 내용은 1686년 12월 4일의 경상도관찰사 제음을 인용한 것이다. 인용된 계본의 내용은 앞서 박숭부가 첩보로 경상도관찰사에게 청원한 내용과 동일하다. 첩보에 따라 신설된 영양향교에 各司의 노비를 뽑아 법전대로 10口를 지급할 것을 청원하고 있다.

네 번째는 1686년 12월 27일 監營에서 成貼하였고, 1687년 1월 초5일에 到付한 경상도관찰사의 關을 옮겨 놓은 것이다. 해당 關에는 경상도관찰사가 狀啓한 영양향교 노비 지급 문제에 대해 이를 재가한다는 내용이 수록되어 있다. 장계를 확인한 임금은 영양향교에 노비가 1口도 없어 매우 구차한 것에 동의를 하고, 1686년 12월 17일에 있었던 左副承旨 李次知, 즉 李濡의 啓에 따라 노비 지급을 허락한다고 하였다. 또한 건의대로 各司의 노비 가운데 10구를 抄出하여 使喚으로 활용할 것이며, 이름을 적은 成冊 1건을 만들어 該院, 즉 掌隸院에 보내 續案으로 삼아 頉下의 바탕을 삼을 것을 지시해 놓았다.

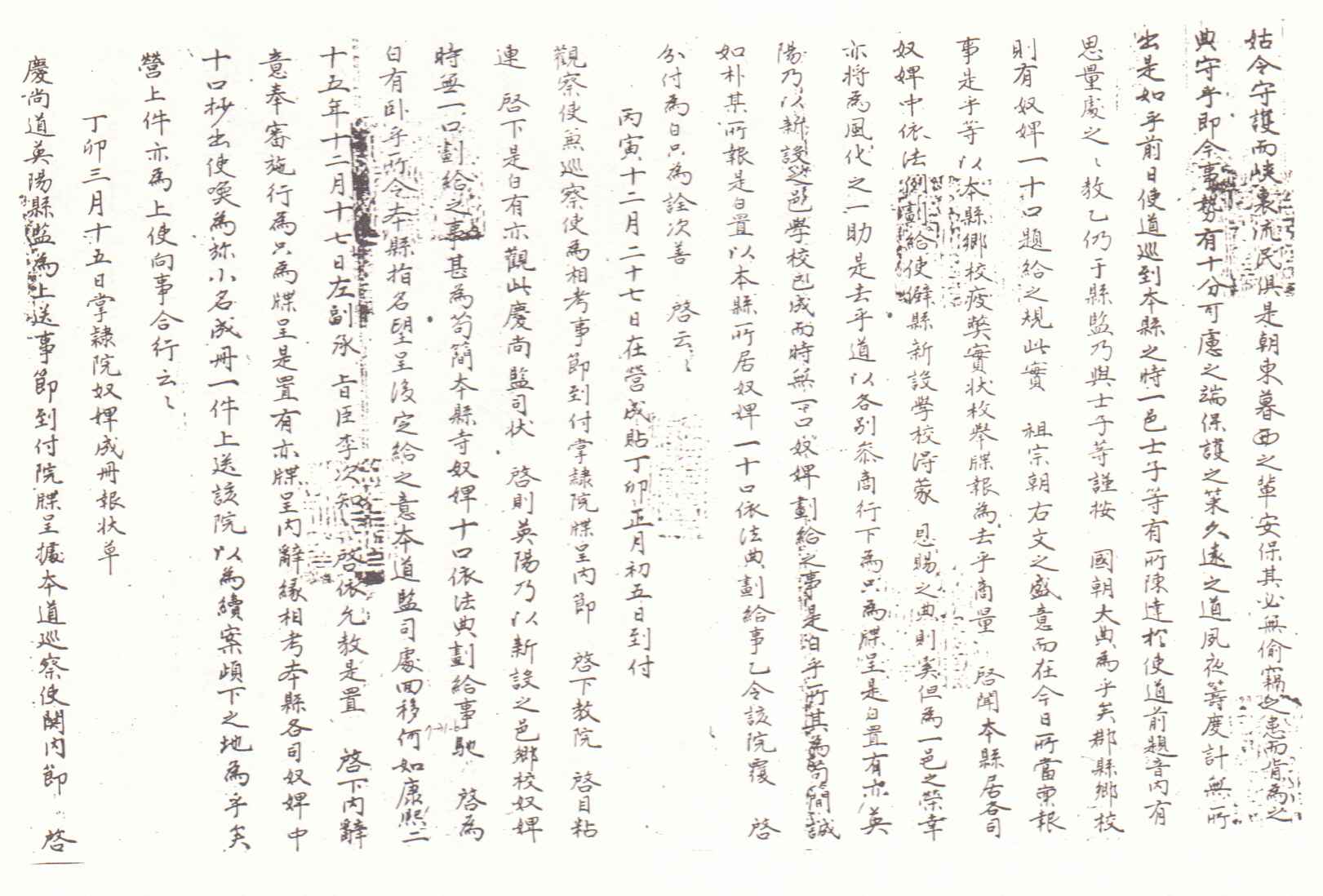

다섯 번째는 1687년 3월 15일 장예원이 작성한 奴婢成冊報狀의 草이다. 위의 내용과 마찬가지로 경상도관찰사의 요청이 재가를 받아 奴 3口와 婢 7口를 各司에서 抄出하여 영양향교의 노비로 이속하게 된 경위를 밝히고 있으며, 成冊하여 上送한 사실도 부기하였다. 본 자료 가장 서두의 鄕校奴婢案에는 奴 2口와 婢 8口가 기재되어 있는데, 이 중 婢 末叱孫의 이름 아래에 세주로 續案의 내용이 오기라고 기재해 놓았다.

여섯 번째는 위의 글에 앞서 1687년 2월 초8일에 영양현감이 경상도관찰사에게 올린 것이다. 역시 영양향교 노비를 획급 받아 노비안을 成冊해서 올리는 내용을 수록해 놓았다.

일곱 번째는 1687년 4월 12일 경상도관찰사가 成貼하여 영양현감에게 내린 關으로 장예원, 군기시, 예빈시, 사섬시에서 획급 받은 노비들의 성명과 나이, 母婢의 이름 등이 나열되어 있다. 대략적인 내용은 위의 鄕校奴婢案과 동일하다.

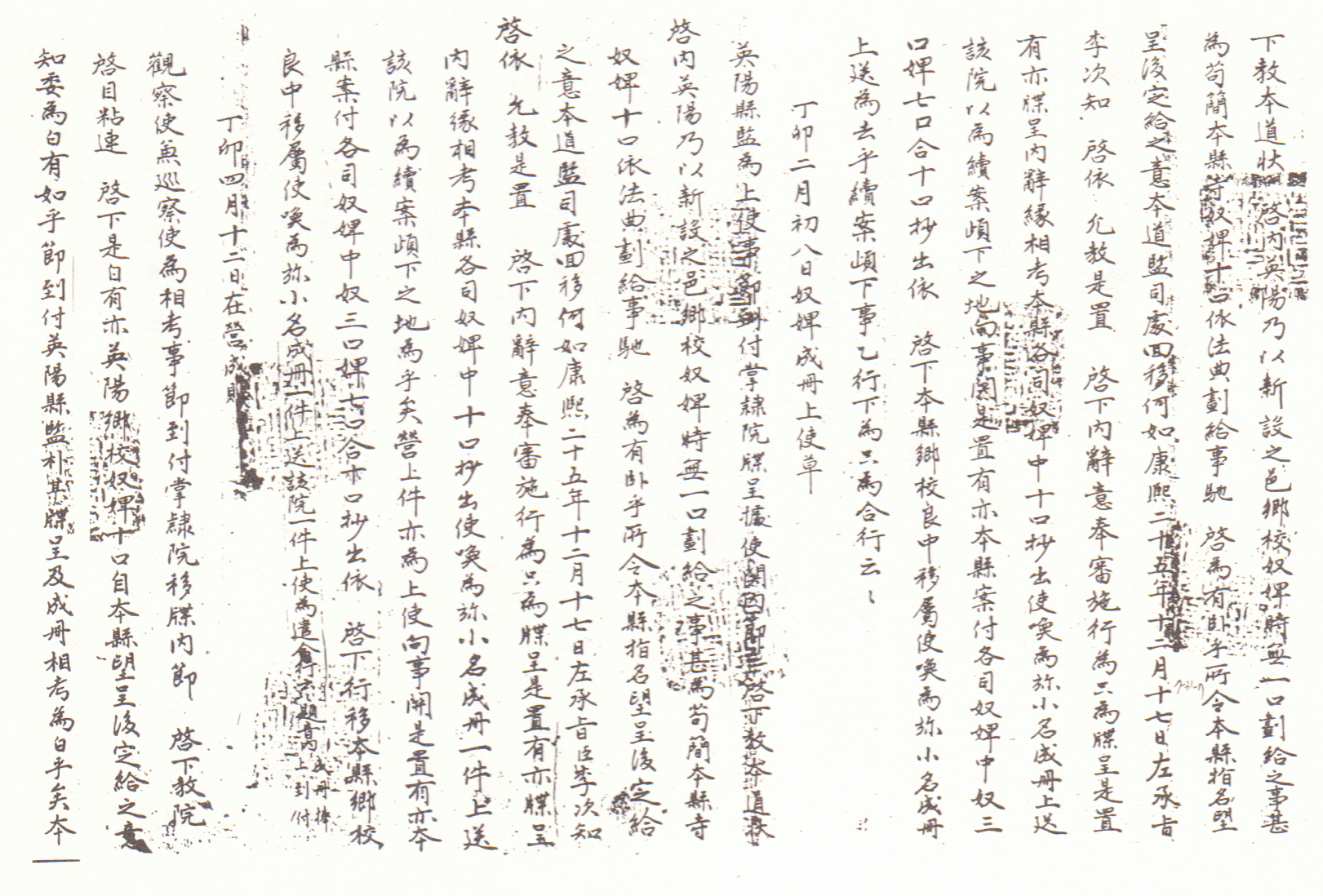

마지막 여덟 번째는 1687년 6월 초1일의 글로, 이상과 같이 영양향교가 노비 10구를 받게 된 경위를 간략히 서술하고, 각종 공문을 草하여 顚末을 기록하게 된 목적을 설명해 놓았다. 향후 노비를 잘 관리하고, 만약 문제가 있을 경우 본 노비안을 참조해서 相考하라는 의미이다. 말미에는 당시 노비를 지급 받는데 노력한 경상도관찰사 朴泰孫과 영양현감 박숭부의 이름이 나란히 기재되어 있다.

자료적 가치

조선시대 향교의 재정적 기반을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선시대 향교의 대표적인 재정적 기반으로는 단연 田畓과 奴婢였다. 향교가 소재한 고을의 규모를 감안하여, 차등을 두어 일정량의 전답과 노비를 보유하고 있었던 것이다. 특히 노비의 경우 『經國大典』 刑典 外奴婢條에 의하면 郡縣 이하의 고을에는 10口가 일괄 지급되었었다. 이 규정은 『大典會通』에도 그대로 수록된 것으로 보아, 조선후기까지 적용되었음을 알 수 있다. 이러한 규정에 따라 1683년 復縣된 영양향교는 본 자료에서처럼 고을 수령과 경상도관찰사의 노력으로 1687년이 되어서야 법전에 의거해 노비 10口를 지급 받을 수 있었다. 국가로부터 지급 받은 노비는 향교의 주요 使喚과 守直 업무를 전담하며 향교 운영에 중용한 재정적 기반이 되었던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환