1685년부터 1691년까지 순흥향교에서 거행되는 춘추 제향시 직임들의 명부를 기록한 집사안

자료의 내용

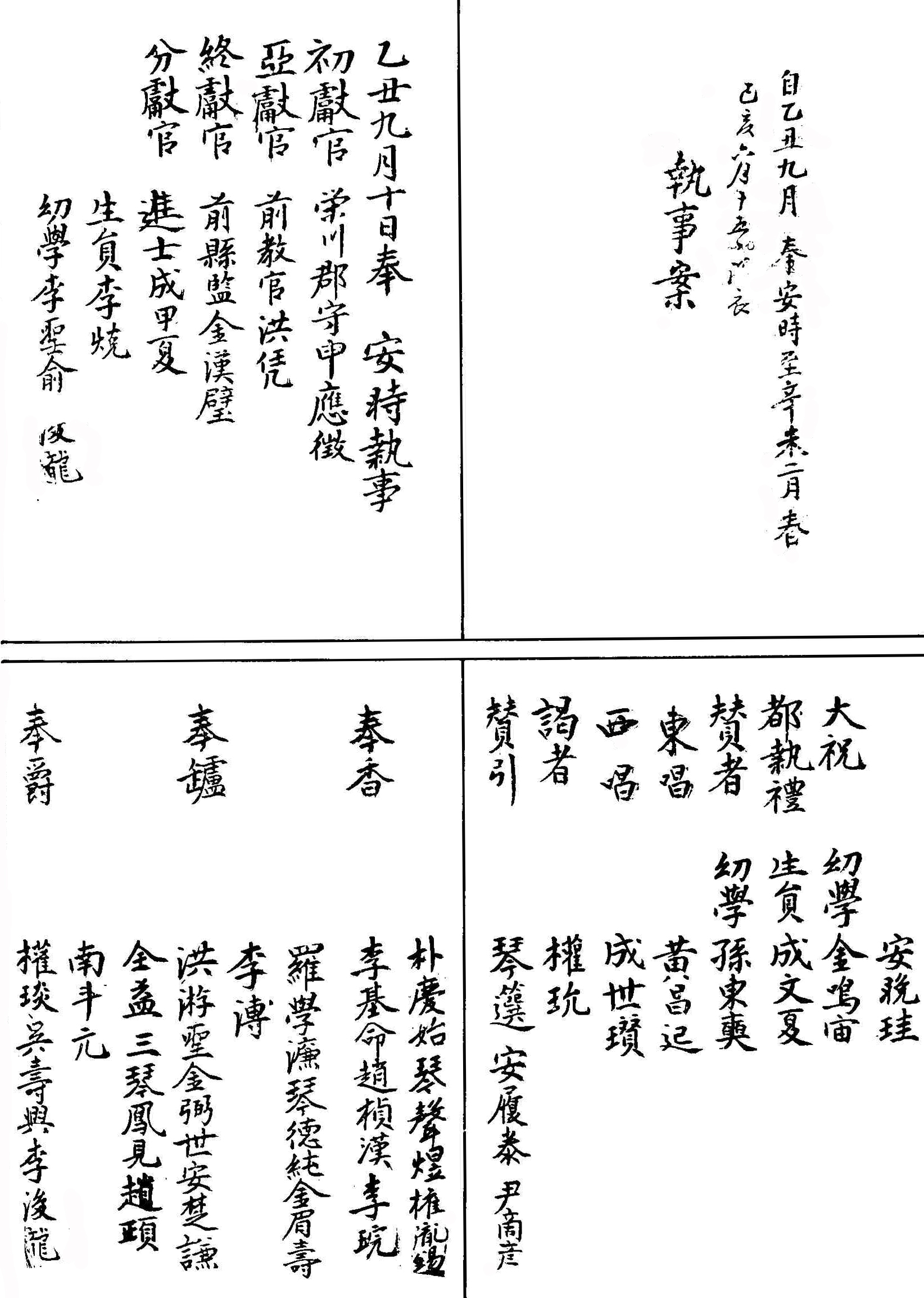

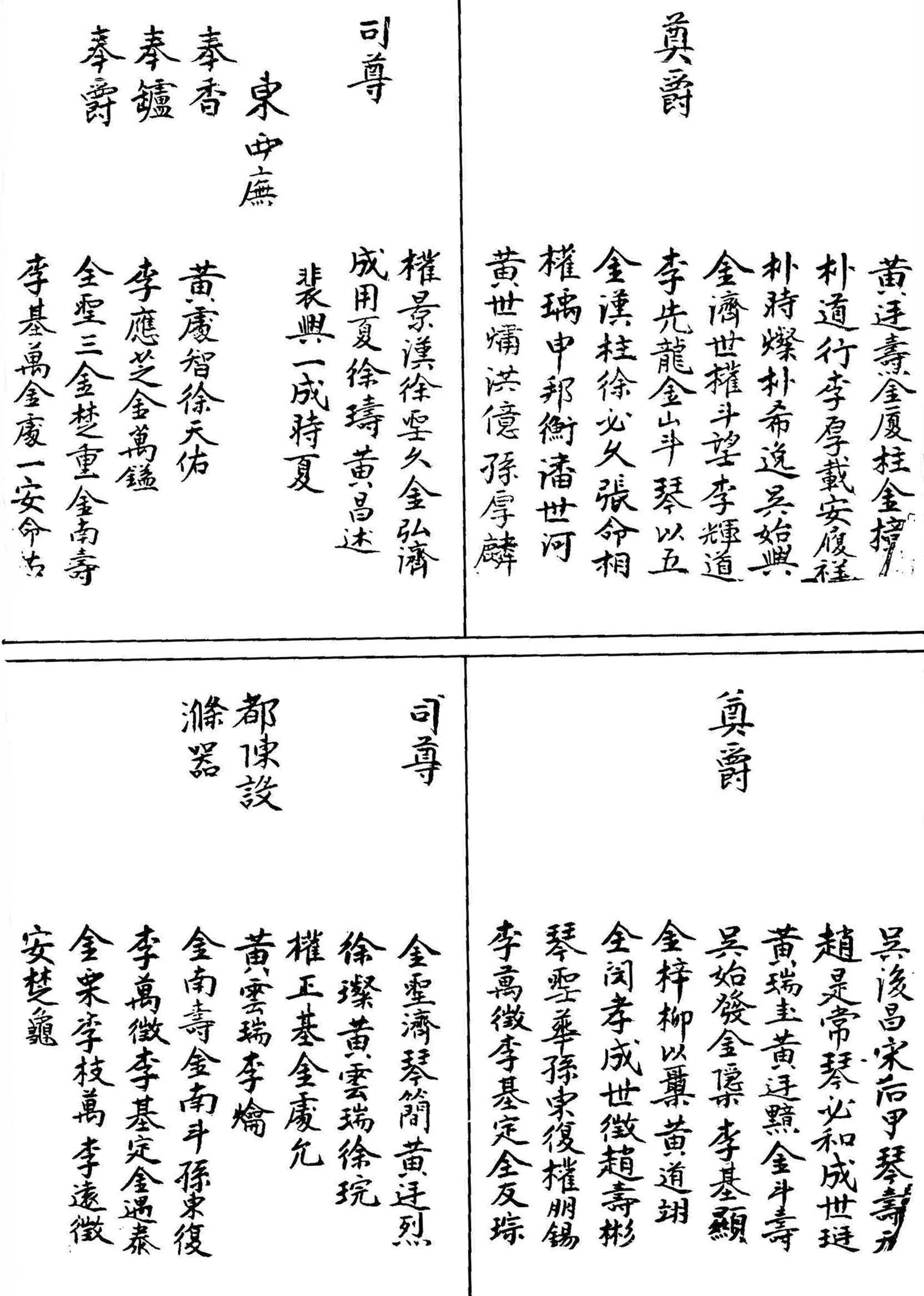

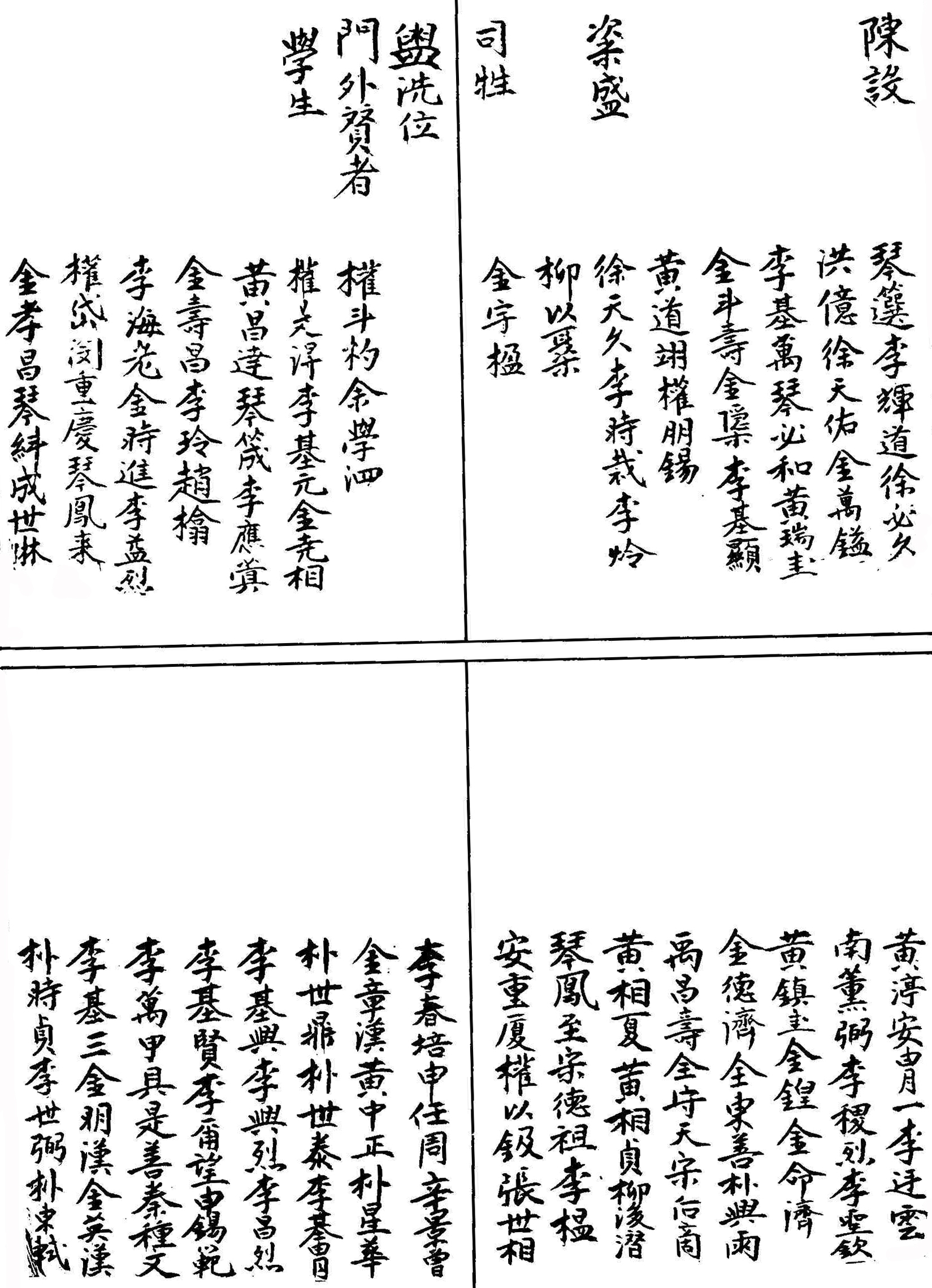

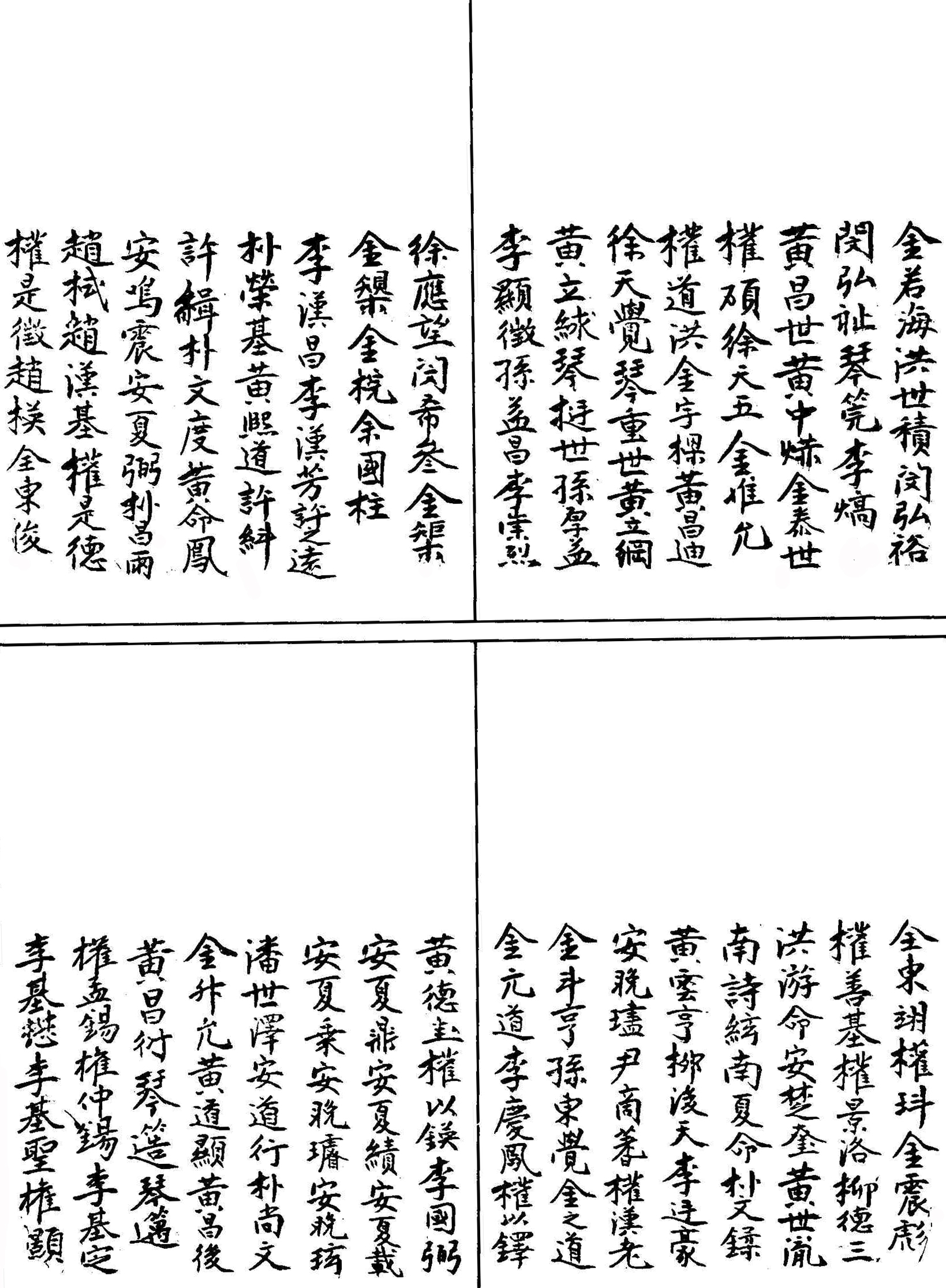

향교가 복설된 乙丑년(1685) 9월 奉安時를 시작으로 辛未년(1691) 2월 春享時까지 순흥향교에서 거행하는 춘추 제향시 임원의 명부이다. 여기에는 初獻官, 亞獻官, 終獻官, 分獻官, 大祝, 都執禮, 贊者, 東唱, 西唱, 謁者, 賛引, 奉香, 奉爐, 奉爵, 奠爵, 司尊과 동서무의 奉香, 奉爐, 奉爵, 奠爵, 司尊, 都陳設, 滌器, 陳設, 司牲, 文外贊者, 學生 등의 순으로 기록되어 있다. 이들 집사는 보통 80여 명이 등재되나, 향교가 복설된 후 최초의 봉안시인 을축년에는 수 백명이 등재되어 있다. 순흥에도 여말선초에 향교가 설립되었을 것이나 端宗復位運動이 순흥을 중심으로 전개되다 좌절되어 府와 함께 혁파되었다. 그리고 향교가 다시 건립되는 것은 숙종 9년(1683) 부의 복설과 함께 시작되었다.

순흥향교의 복설과정을 순흥향교에 현전하는 《校中雜錄》에 따라 구체적으로 살펴보면 숙종 9년에 부사가 파견되어 오면서 향중에서 곧 바로 관아와 향교의 건립을 위한 校中任員과 成造有司가 선출되어 부 북쪽 金城에 大成殿 터를 잡아 다음 해 2월 7일에 役事가 본격적으로 시작되었다. 그래서 양반과 중인은 향교의 역사를 맡고 常漢은 대청의 역사를 분담하였다. 役糧은 양반이 담당하였고 양반이 出給한 男丁 500여 명과 常漢 1,400여 명이 동원되었다. 그리고 각 동과 書堂에서 곡식을 거두기도 하였는데, 이때 거둔 곡식은 38石이었다. 그러나 이것으로는 부족하여 서원에서 100석을 이송하여 보태기도 하였다. 1685년 8월에 대성전 9간, 典祀廳 3간, 明倫堂 12간, 東西齋 각 6간 등이 일시에 완성되었고 동년 9월 10일에 이 문서가 작성되고 奉安時 執事의 명부를 시작으로 6년의 춘추향사의 집사안이 첨록되기 시작하였다.

봉안시의 초헌관은 당시 永川郡守인 申應徵이 맡았고, 아헌관은 前敎官인 洪凭, 종헌관은 前縣監인 金漢璧이 주재하였다. 이어 분헌관 5명, 대축·도집례·찬자·동창·서창·알자가 각 1명, 찬인 6명, 봉향·봉로 각 7명, 봉작·전작 각 15명, 사존 5명, 동서무 봉향·봉로 2명, 봉작·전작 각 15명, 도진설 2명, 척기 10명, 진설 14명, 粢盛 4명, 사생 1명, 문외찬자 2명, 학생 250명 등 총 386명이 등재되어 있다.

등재된 인물들의 구성의 일면을 살펴보면 순흥부가 혁파된 후 200여 년이 흐른 후의 사정을 반영하고 있다. 순흥의 대표적 성씨인 安氏는 本邑의 戶長을 세습하다가 원의 지배시기에 상경종사하여 新興士大夫로 성장하였다. 상경종사한 이들은 당대의 명문과 사우관계와 인척관계를 맺음으로써 왕조 교체기와 정변기에 이들 성씨를 순흥으로 끌어들일 수 있었고 이들은 선초부터 순흥에 그들의 세력 근거지를 마련하였다. 그러나 단종복위운동이 좌절됨에 따라 순흥의 재지사족 세력은 크게 위축되었고, 順興府는 혁파되었다. 이러한 사정에서 순흥은 특정의 지배성씨가 형성되지 못하고 봉안시 등재된 인물의 면면만큼이나 다양한 성씨로 향촌사회가 구성되고 있었던 것으로 보인다. 그리고 차츰 향촌지배 세력으로의 재구성이 집사안에서도 반영되는데 이는 관아와 향교 등의 創建과 重建, 享祀의 주관에 적극적으로 참여하는 한편, 향촌지배세력으로서의 결집을 노력하고 있다는 것도 반증하는 결과라고 하겠다. 향교의 복설에 따른 봉안시의 《집사안》에는 향교가 반드시 사족의 자제만이 입학할 수 있는 것이 아니기 때문에 향교에 참여할 수 있는, 또는 향교에 참여하고 있던 인물들이 총망라된 것으로 보인다. 이것은 집사들과 학생들의 인적구성에 있어서의 성관의 차이에서 분명히 드러난다. 학생 즉, 향교의 校生으로의 입학이 원래부터 신분적 제한이 없었으며, 동시에 17세기 이후 일반 평·천민의 자제도 일정 수 입학하고 있었던 사정에서 기인하는 것으로 보인다. 그리고 학생수는 250명이었는데, 이것은 순흥이 부로서 향교교생의 定額인 90명을 훨씬 능가하는 것이기 때문에 이들 학생은 액내외를 포함한 숫자로 보이는데, 그럼에도 불구하고 여타의 향교 교생수와 비교하여 많은 편이다. 그러나 이것은 1685년이 순흥향교가 처음으로 개설됨으로써 한꺼번에 등재되는 등의 사정이 반영된 것으로 보인다.

이와 같이 본 문서에 입록된 인물들의 일면은 순흥이 府로서 복위되던 시기의 인적구성원들을 총망라하고 있을 뿐만 아니라 1701년 2월까지 6개월 간격으로 시행되는 춘추향시의 집사안을 통해서 이후 순흥 지역의 향촌지배 세력의 변화양상을 보여줄 수 있는 중요한 자료가 된다고 하겠다.

자료적 가치

입록된 구성원들의 일면을 통해서 순흥부가 혁파된 후 200여 년이 흐른 후의 사정을 반영한 문서이다. 단종복위운동이 좌절됨에 따라 순흥의 재지사족 세력은 크게 위축되었는데, 순흥은 특정의 지배성씨가 형성되지 못하고 봉안시 《집사록》에 등재된 인물의 면면만큼이나 다양한 성씨로 향촌사회가 구성되고 있었고 이후 순흥지역의 재지사족의 향촌지배의 변화양상의 기준점으로 작용할 수 있는 자료라고 할 수 있다.

또한 최초의 기록에 있어 등재된 학생수는 250명이었는데, 이것은 순흥이 부로서 향교교생의 定額인 90명을 훨씬 능가하고, 액내와 액외의 구분이 없음에도 불구하고 여타의 향교교생 수에 비에 많은 것을 보여주는데, 지방행정구역 및 향교의 복설이 주는 제도적 완충이 작용한 것임은 분명하기 때문에 사료적 가치를 가진다고 할 수 있겠다.

端宗復位運動은 조선 제6대 왕 단종이 숙부인 수양대군에게 폐위되자 成三問·朴彭年 등 死六臣이 주동이 되어 복위를 시도했던 거사이다. 문종이 재위 2년 3개월 만에 죽고 12세의 어린 왕세자가 즉위하자, 이때부터 조정 안에는 불안한 공기가 감돌게 되었다. 어린 왕의 보필을 맡은 이는 영의정 皇甫仁, 좌의정 金宗瑞 등 문종의 顧命을 받은 원로대신과 성삼문·박팽년 등 집현전학사 출신의 소장문신이었다. 하지만 원로대신들은 이미 칠순 고령이어서 정치 문제에 왕성한 정력을 경주할 수가 없었고, 소장문신들은 아직 관위가 낮아 국가 대사에 직접 참여할 수가 없었다. 이러한 때 왕의 작은아버지인 首陽大君이 단종의 심복 대신을 제거하고 정권 찬탈의 야망을 달성하기 위해 1453년(단종 1) 10월 이른바 癸酉靖亂을 일으켰다. 이 정변은 수양대군이 단종을 보필하는 황보인·김종서 등의 대신을 주살, 제거하고 자기의 정권 찬탈의 야망을 달성한 폭력 행사였다. 이 정변으로 단종의 보좌 세력은 전부 제거되고 수양대군이 조정의 실권을 장악하게 되었다. 한편, 수양대군의 추종 세력인 鄭麟趾·申叔舟 등은 1455년 윤6월 수양대군을 왕으로 추대하고 단종을 왕위에서 물러나게 하였다. 그러자 과거에 세종·문종에게 특별한 은총을 받았던 집현전학사 출신인 성삼문·박팽년·하위지·이개·유성원 등 문관은 무관인 유응부·성승·박쟁 등과 모의, 상왕(단종)을 복위시킬 기회를 엿보고 있었다. 이 집현전학사 출신 문관이 주동이 되어 단종 복위거사를 모의한 것은 1455년(세조 1) 10월경이었다. 즉, 冊命使인 명나라 사신이 조선에 오겠다고 통고한 이후부터 진행되어, 1456년 6월 초하루 창덕궁의 명사신 초대연의 자리에서 실행하기로 결정하였다. 그러나 이날 세조 제거의 행동책을 맡은 別雲劍이 갑자기 제외되어 거사 계획은 실행 일보 전에 일단 실패하게 되었다. 이에 거사 주동자들은 거사 계획을 다음 기회로 미루고 있었는데, 동모자의 한 사람인 金礩과 그의 장인 鄭昌孫의 고변으로 사육신과 그 밖의 연루자가 모두 處斬되고 단종 복위거사는 실패로 돌아갔다.

獻官은 제사를 지낼 때 임시로 임명되는 제관으로 일반적으로 제사를 지낼 때 제관을 대표해 잔을 드리는 사람을 말한다. 술잔을 올리는 순서에 따라 初獻官·亞獻官·終獻官으로 나눠지며, 초헌관은 그 제사에서 대표격인 사람이 맡도록 되어 있다. 『주례』와 『가례』에 제사는 필히 三獻을 하도록 되어 있고, 반드시 告祝을 해 主祭者와 제사를 받는 대상과 제사의 성격을 알리도록 되어 있다.

국가에서 행하는 제사에 왕이 親祭하는 경우에는 왕이 초헌관이 된다. 『국조오례의』에 의하면 왕이 친제하는 경우는 극소수로, 社稷·宗廟·永寧殿·文昭殿·先農壇·文廟 등으로 국한되어 있다. 부득이 왕이 친제하지 못하는 경우에는 왕세자나 대신 가운데서 攝祀하도록 되어 있다. 왕이 주제자로 초헌관이 될 때는 아헌관과 종헌관은 정1품 이상이 하도록 규정되어 있다.

이 밖에 왕명으로 지내는 제사에는 당상관인 정3품 이상이 제관이 되는 것을 원칙으로 하였고, 필요에 따라서는 정부의 대신을 파견해 致祭함을 원칙으로 삼았다. 지방에 있는 전대의 시조 묘나 공신 묘 등에 대해서는 정부가 향과 축문을 하사하고 나라에 끼친 공로의 경중에 따라 지방 수령이 헌관을 대행하게 하거나, 자손 가운데 벼슬이 있는 자를 지명해 치제하기도 하였다. 서원·정사·향교·강당 등에서는 나라의 지시에 따르지 않고 유림 자체에서 향사했으며 서원이나 향교의 임원들이 헌관이 되었다.

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

1차 작성자 : 윤정식