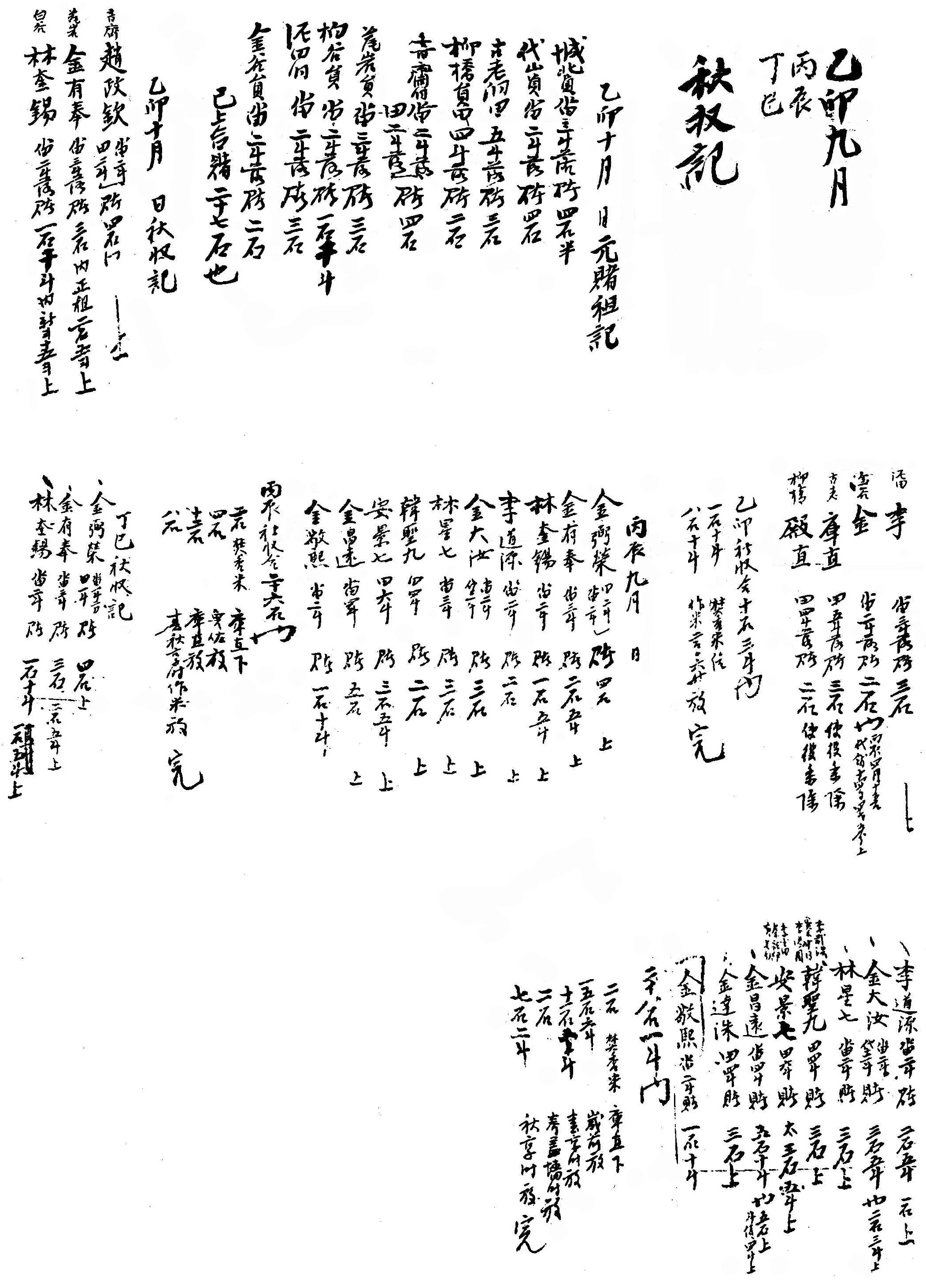

을묘년 10월부터 정사년 가을까지 3년간 풍기향교의 전답 중 소작지의 추수기록을 적은 추수기이다.

자료의 내용

연대를 나타내는 간지만이 기록되어 있어 언제부터 언제까지 작성되었는지는 확실하지 않다. 다만 기록된 간지가 총 3건이며 짧은 기록으로 보아 3년간의 기록으로 추정된다. 풍기향교에 소장된 여러 토지 문서 등으로 보아 풍기향교의 전답 중 소작지에 대한 경영 관리를 위해 기록한 것으로 보인다.

본 문서에는 소작인에게 대여한 소작지에 대해 소작인별로 나누어 전답의 소재지 및 면적을 마지기(斗落)를 단위로 하여 표기되어 있다. 또한 각각의 수확량 및 소작액 등이 기록되어 있다. 추수기의 가장 앞선 시기인 을묘년에는 소작지가 田 11두락과 沓 16두락으로 총 27두락으로 소작액은 10石 3斗였다. 이듬해인 병신년에는 전 14두락, 답 20두락인 총 34두락으로 소작액도 26석으로 증가하였다. 마지막인 정사년에 전 15두락, 답 19두락으로 총 34두락, 소작액은 28석 1두로 소폭 증가하는 모습을 보였다. 문서가 작성된 시점을 정확히 알 수 없어 경작지 대비 소작액의 수준이 어떠한 가를 살펴보기에는 한계가 있으나 여타의 소작의 경우와는 달리 소작액이 약간 낮은 수준임을 알 수 있다.

향교에는 원래 鮮初부터 토지와 노비의 획급이 있었으나 이것은 각 향교마다 관리와 경영이 부실한 관계로 견실된 경우가 많았다. 풍기향교의 전답과 노비가 얼마였는지는 알 수 없지만, 몇몇의 자료를 통하여 상당한 토지와 노비가 있었음을 짐작할 수 있다. 그리고 이러한 토지는 다른 향교의 경우에서와 같이 선초로부터 획급된 토지, 향교 자체의 買得, 수령의 寄進 등과 양민의 投托이나 노비의 己上 등을 통해 형성되었을 것이다. 이러한 토지는 병작관계에 의해 경영되고 있었으나 풍기향교에 소장된 다른 자료에서 보이는 사실로 인해 제대로 경영되지 않았던 것으로 보인다. 본 문서에 나타나는 소작인의 구성을 살펴보면, 여타의 신분을 따로 기록해 놓지 않아 명확한 신분을 알 수 없지만, 성만 기록되어 있는 2명의 경우와 殿直과 庫直으로 기록된 2명을 제외하고는 양인으로 추정되는데 풍기향교 學田의 경영에 양반 작인이 향교의 토지를 경작함으로 인해 拒納이 발생하고 그로 인해 야기되는 경영의 부실과 관리의 소홀은 향교의 전답이 거의 見失되나거 향촌 유력자에 의해 점탈되는 지경에 이른 것과 크게 무관하게 보이지 않는다고 하겠다. 더욱이 3년간의 소작료의 용처가 焚香米, 作米, 추향시에 사용되었던 것으로 기록되어 있어 풍기향교 전체의 소작지에 대한 기록으로는 생각되지 않고 특정 기간에 있어 특정 지역을 별도로 관리하기 위해 작성되어진 것으로 파악되는 문서이다.

자료적 가치

연대를 나타내는 간지만이 기록되어 있어 언제부터 언제까지 작성되었는지는 확실하지 않지만 풍기향교의 전답 중 소작지에 대한 경영 관리를 위해 기록한 것으로 소작인에게 대여한 소작지에 대해 소작인별로 나누어 전답의 소재지 및 면적을 斗落을 단위로 하여 표기되어 있다. 또한 각각의 수확량 및 소작액 등이 기록되어 병작관계에 의해 경영되고 있었던 것을 보여주는 자료이다. 뿐만 아니라 소작지에 대해 거둬들인 소작미에 대한 用處가 기록되어 있어 토지의 경영과 향교의 운영의 상관관계를 나타내 준다고 하겠다.

「朝鮮後期 鄕校의 經濟基盤」『韓國史硏究』61·62, 尹熙勉, 韓國史硏究會, 1988

「강릉 선교장의 추수기분석」『서지학보』3, 徐炳沛, 한국서지학회, 1990

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

1차 작성자 : 윤정식