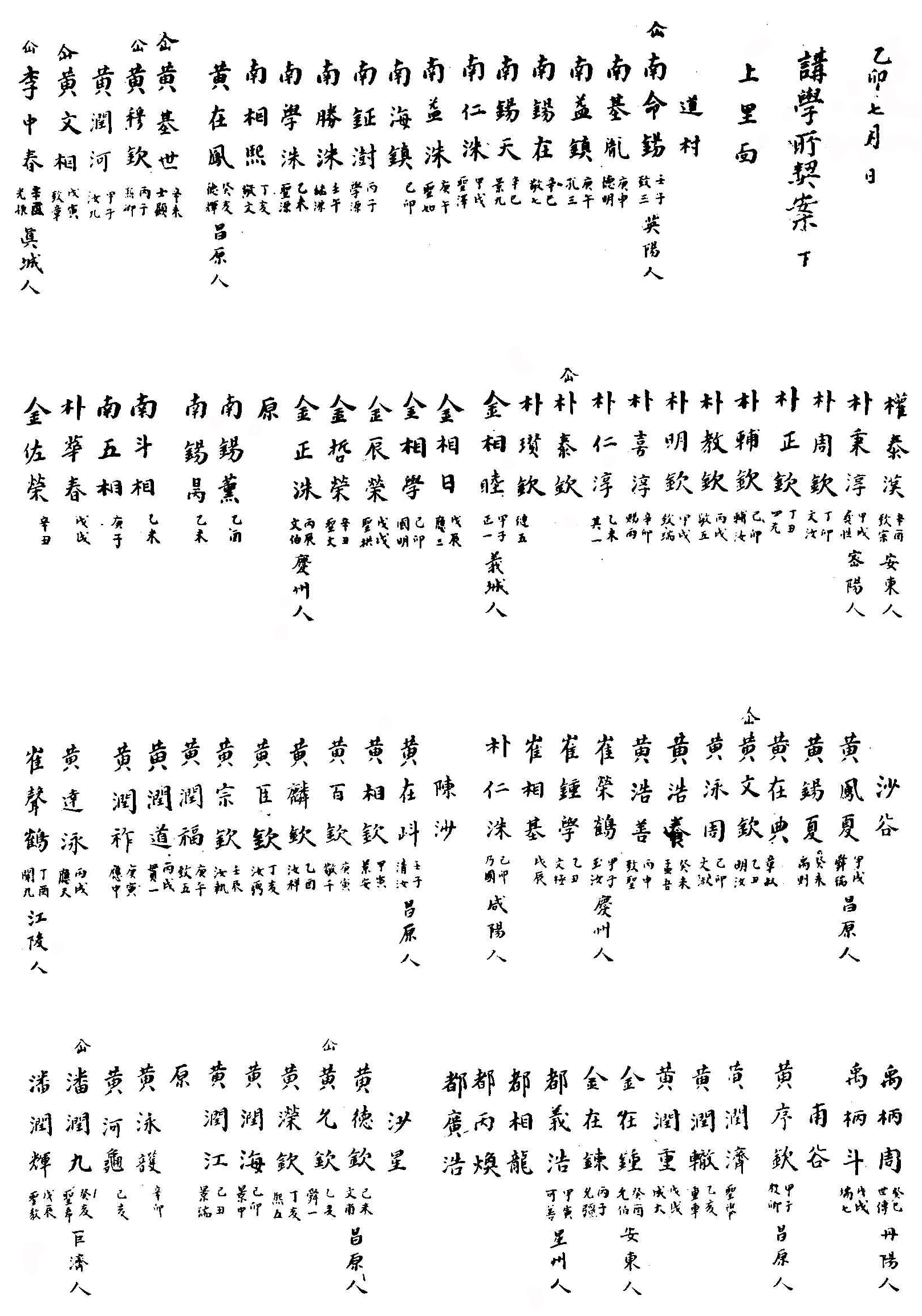

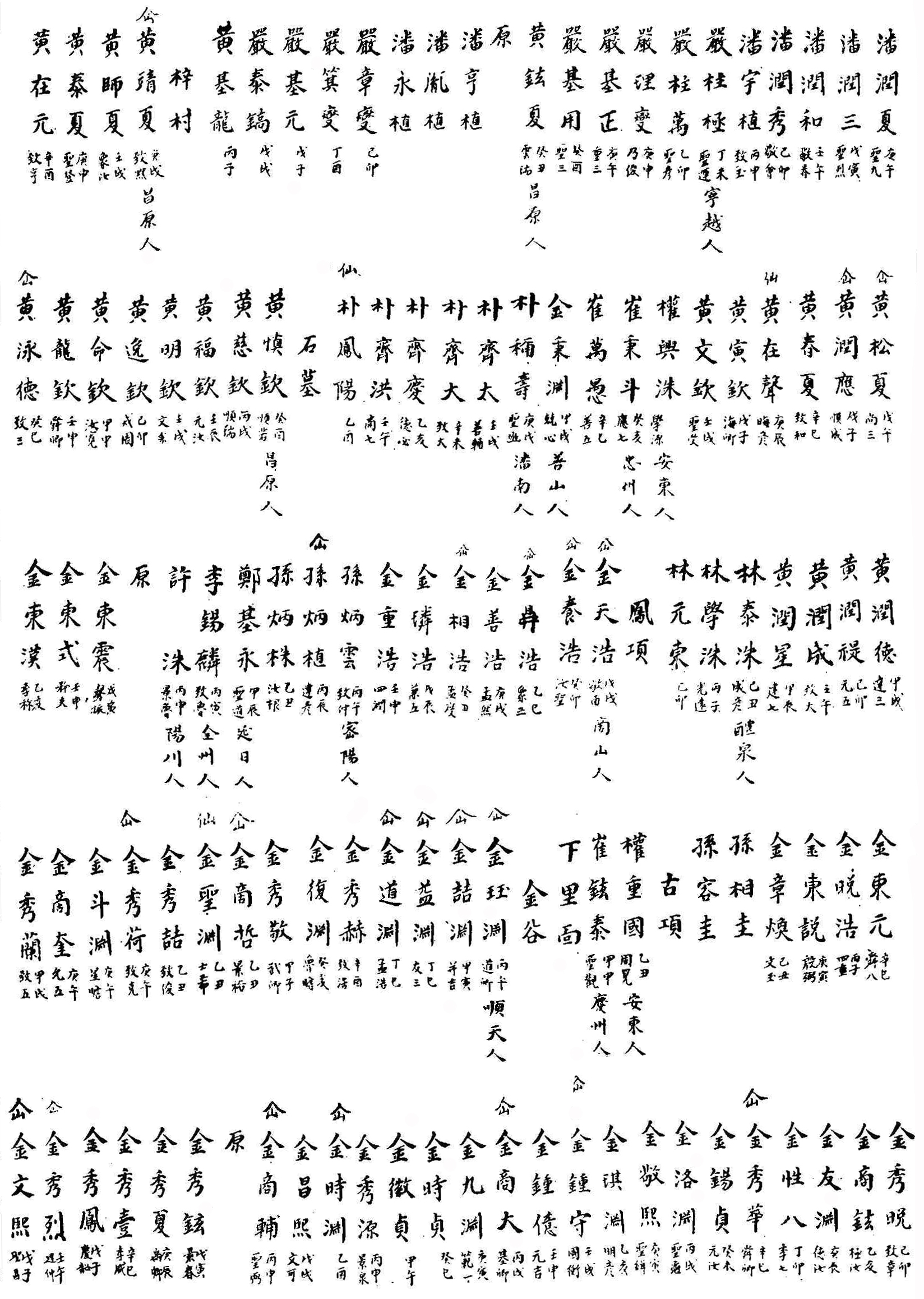

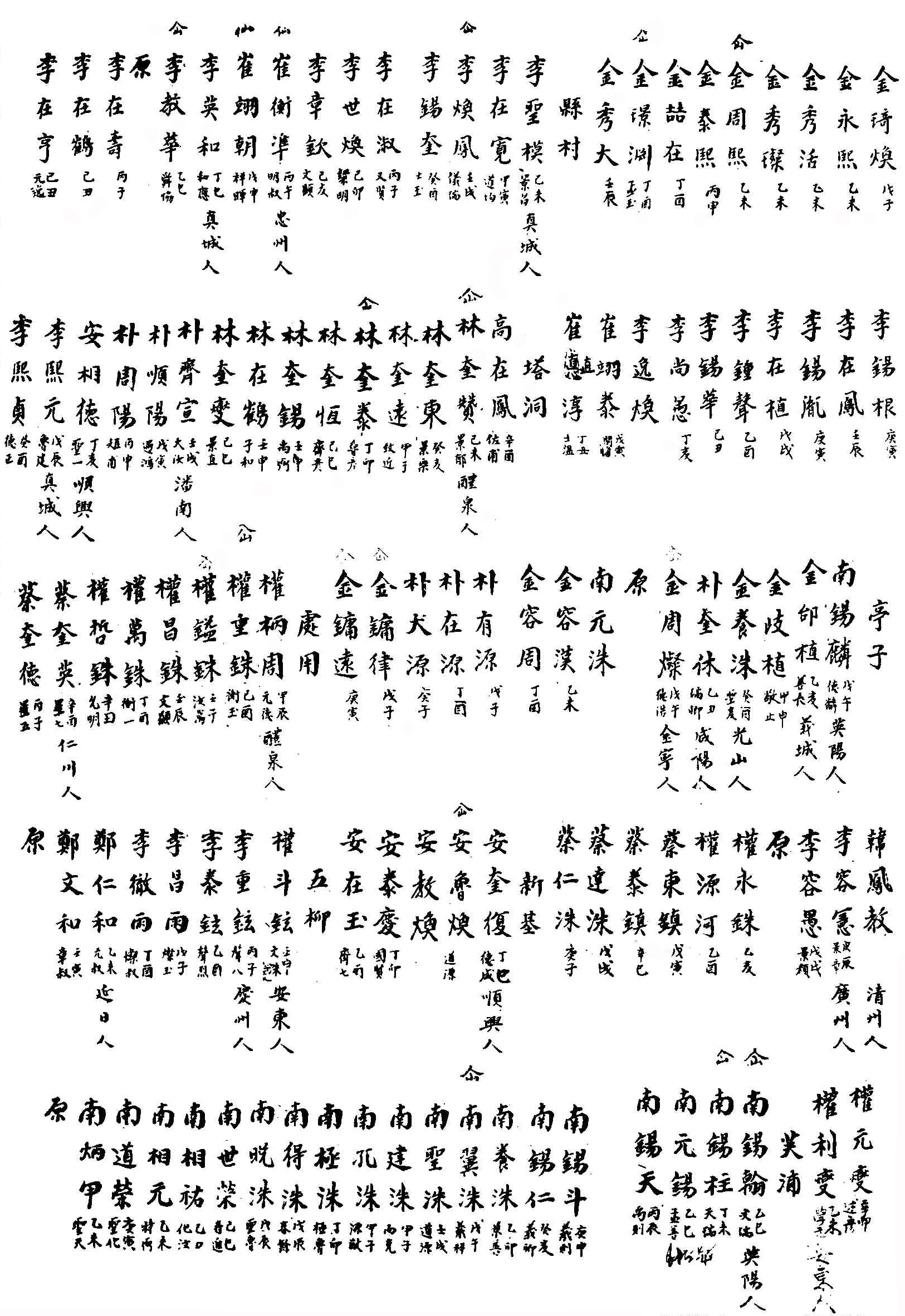

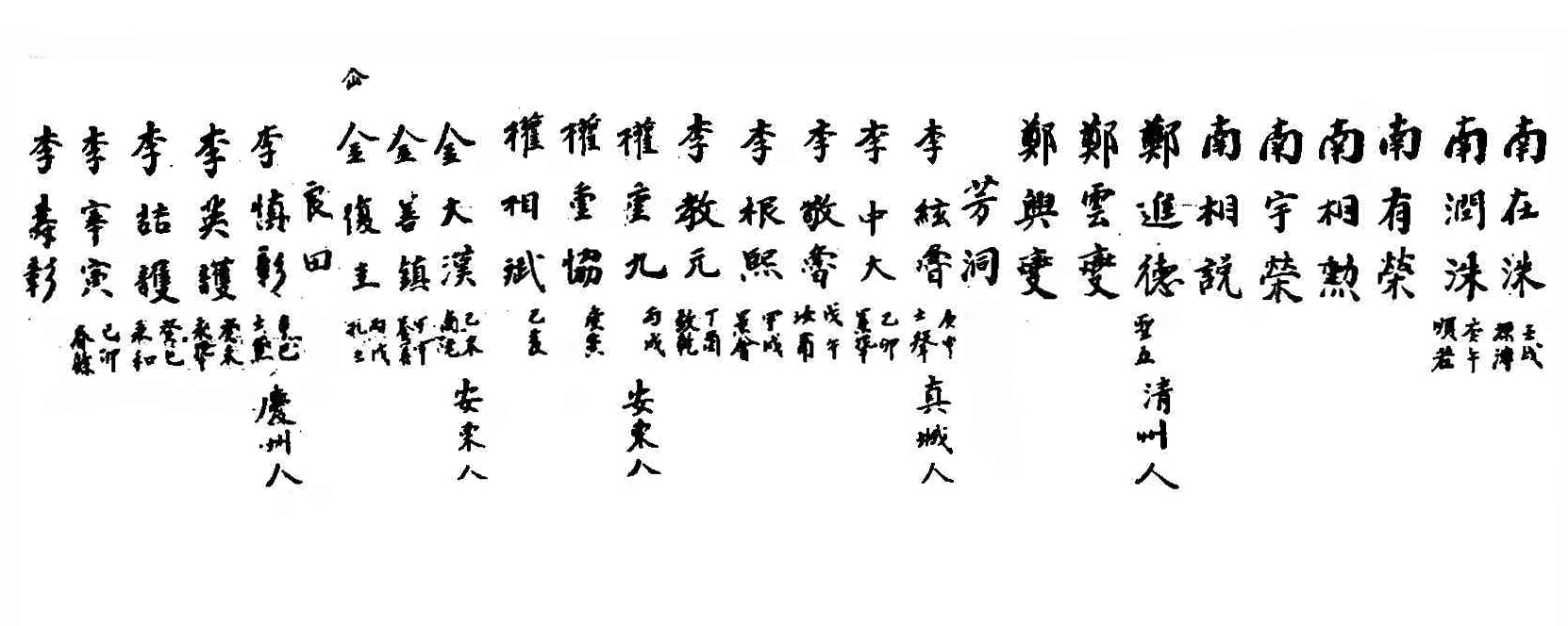

을묘년 7월에 작성된 것으로 풍기지역 각 면별, 동리별로 강학소에 참여한 인물을 기록한 강학소계안

자료의 내용

乙卯년 7월에 처음 작성되기 시작하여 합철된 교육 모임의 인명부인 《講學所契案》이다. 작성의 형식은 여타의 향안과 마찬가지로 각 면별, 동리별로 구분하여 강학소에 참여한 인물의 인명, 생년, 자호 등을 인물의 연령 순서대로 기입하고 있으며, 간혹 본관을 부기하고 있다. 본 문서는 상, 하로 구분되어 있는 것 중 하의 문서로 상리면의 동촌, 사곡, 진사, 보곡, 사성, 상촌, 석묘, 봉항, 고항과 하리면의 금곡, 현촌, 탑동, 정자, 처용, 신기, 오류, 부포, 방동, 양전 등 각 동리별로 강학소 참여 인물들을 나이순서로 기입하고 있다.

조선초기부터 관학을 육성하여 인재를 양성하는 것보다 과거를 통해 인재를 뽑아 쓰는 것에 중점을 둔 국가정책은 향교교육에 대한 나라의 관심과 배려가 소홀해지는 결과로 이어졌고, 지방으로 파견한 敎授, 訓導 등은 閑職이라 하여 문관들의 회피대상이 되었으며 결국 자격이 없는 자들이 敎官이 되는 경향이 늘어 향교교육의 수준을 저하시키고 교육 자체를 저해하였다. 이후 꾸준한 개선 노력에도 불구하고 향교의 교육적 기능은 크게 나아지지 않았고, 지방의 士族에 의한 興學 정책이 시행되기도 하였다. 교육을 담당하는 면훈장, 도훈장도 사족으로 하여 사회체제를 양반사족중심으로 재확립하고자 한 것이다. 《강학소계안》은 이러한 분위기 속에서 작성된 것으로 사족들은 교육을 통해서 스스로의 기득권과 신분적 위계를 확인하는 것이라 하겠다.

강학은 유교 경전을 교육하는 활동으로서 향사와 더불어 주요한 활동이었다. 이러한 활동은 일찍부터 사림들로부터 가족이나 친족, 지역 연고자들 간에 師弟 관계를 맺고 會講을 하는 형식으로 이뤄지고 있던 것이었다. 그리고 그러한 활동은 사찰이나 書堂, 精舍 등에서도 이뤄진 것으로 다분히 구성원들의 자치에 의해 운영되고, 의견이 결정되는 성격의 강학 활동이었다.

본 문서에서는 강학의 활동 방식에 대한 것이 언급되지 않아 구체적으로 어떻게 진행되고 운영되었는지에 대한 사항은 알 수 없다. 다만 상으로 분류된 또 다른 강학소계안과 함께 풍기지역 향촌사회의 교육적 기능을 담당할 수 있는 이들의 단면을 보여주는 자료라고 할 수 있겠다.

자료적 가치

향사와 더불어 지방 재지사족들의 주요한 활동 중의 하나인 강학에 참여한 인물들을 기록한 자료로서 풍기지역의 사족들의 교류양상을 보여주고 있다. 현전하고 있는 풍기지역의 각종 문서와 더불어 당시의 사족간의 인적교류를 설명해 줄 뿐 아니라 여타의 기록에서 나타나지 않던 본관 등에 대한 부기 사항이 첨부되어 있어 성관의 요소도 파악할 수 있는 자료라고 할 수 있겠다.

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

1차 작성자 : 윤정식