풍기의 향교와 지역 서원의 전곡유사와 각 창의 감관, 각 면의 직임의 명칭을 나열한 첩으로 구성된 풍기지역 각면임안

자료의 내용

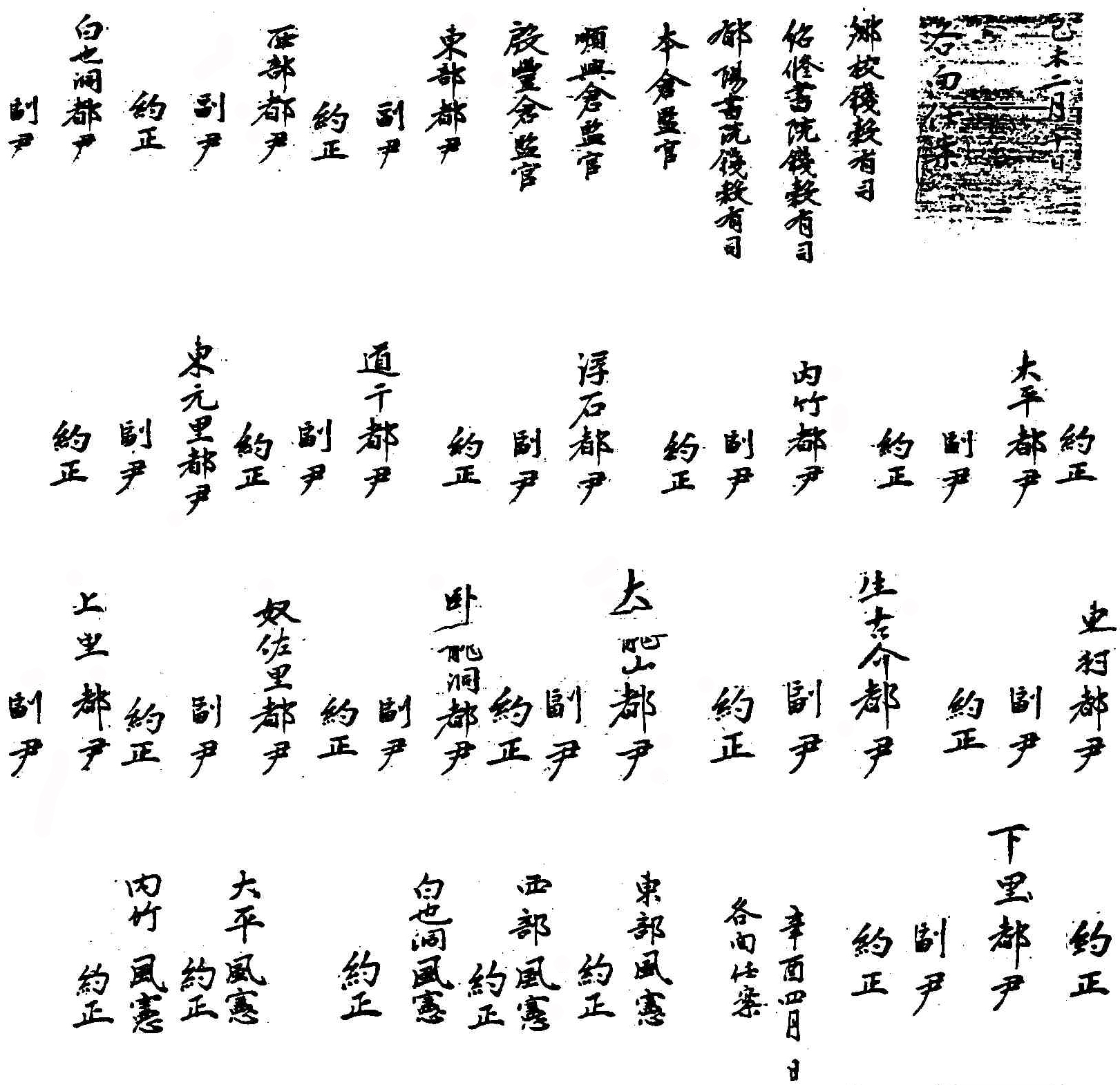

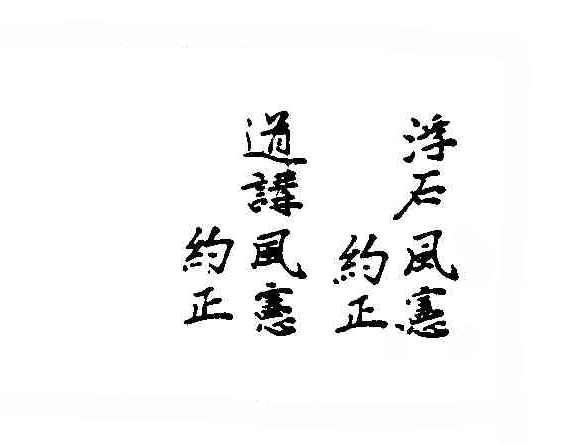

己未年 2월 10일에 작성된 것으로 향교와 紹修書院과 郁陽書院의 전곡유사, 각 창의 감관, 이어서 각 면의 도윤, 부윤, 약정을 면별로 구분하여 직임을 나열한 《각면임안》이다. 본 문서는 직임에 대한 역할 분담을 인명 및 행동강령을 적기하여 각종 업무를 실질적으로 실행한 문서라기 보다는 직임의 職名만을 첩으로 구성해 놓은 일종의 규정집의 역할을 한 것으로 보인다. 본 문서에 의하면 풍기지역은 鄕校 錢穀有司, 紹修書院 錢穀有司, 郁陽書院 錢穀有司와 3개의 倉 監官, 東部·西部·白也洞·大平·內竹·浮石·道干·東元里·東村·生古介·大龍山·臥龍洞·奴佐里·上里·下里·등 15개로 분할하에 각각 都尹, 副尹, 約正을 두고 직임을 분담한 것으로 나타난다. 이 중 동부, 서부, 동촌, 생고개, 노좌리, 와룡동, 상리, 하리는 『풍기군지』에도 면으로 분류되어 있지만 나머지 지역들 또한 풍기지역에 있어서 상대적으로 중요한 위치로 직임이 분류되어 있었던 것임을 알 수 있다. 『경국대전』에 의하면 5戶를 1統으로 삼고, 5통이 1里, 그리고 몇 개의 里가 합쳐져서 1面이 된다고 하였지만, 풍기지역의 당시 상황에서는 그러한 사정이 반드시 통용된 것은 아니었음을 알 수 있다고 하겠다. 뿐만 아니라 조선후기의 경제적 변화에 따른 촌락사회의 변화도 투영된 것으로 보인다. 조선전기의 방위면체제에서 面里制의 세분으로 나타난 것을 통해서도 드러나듯이 이를 바탕으로 농민으로부터의 收取가 面里를 단위로 하는 수취체제로 정착되는 과정이 군현단위에서 면리단위로 바뀌는 변화를 수반하였고, 이 문서에서도 그러한 체제가 반영된 것으로 파악된다.

직임의 명칭만이 기록되어 있어 각 면에 따라 어떠한 수적 차이가 있는지는 알 수 없고, 각기 호의 많고 적음을 살펴보는 데는 한계가 있다. 또한 이러한 직임의 분류와 실질적으로 인원 배치 현황 등에 관한 내용은 전하는 바가 없어 운영의 형태를 정확하게 알 수 없다. 다만 현전하고 있는 면 분류 《시향록》이 총 8건이 남아 있어 각 면의 주도적 계층의 인적구성과 본 문서에 드러나는 직임의 분류를 비교 고찰하여 풍기지역의 재정운영의 일면을 보여주는 자료라고 할 수 있겠다.

자료적 가치

풍기지역의 향교와 서원의 출납 등의 재정적 직임을 맡아보는 이가 따로 배정되어 있을 뿐만 아니라, 각 면별로 직임이 배정되어 있어 풍기지역의 향교 및 서원, 지역의 재정유지 관리의 주체의 직임을 보여주는 자료이다.

紹修書院은 1541년(중종 36)에 풍기군수로 부임한 周世鵬이 이듬해에 이곳 출신 유학자인 안향을 배향하기 위해 祠廟를 설립하였다가 1543년에 유생교육을 겸비한 白雲洞書院을 설립한 것이 이 서원의 시초이다. 1548년 풍기군수로 부임한 李滉은 서원을 공인하고 나라에 널리 알리기 위해 백운동서원에 대한 賜額과 국가의 지원을 요청하였고 이에 따라 1550년에 ‘紹修書院’이라 사액되고 아울러 국가의 지원도 받게 되었다. 이러한 조치로 인해 공인 교육기관으로써의 위치를 확보하게 되었고 그 뒤 다른 서원들의 설립과 운영에 큰 영향을 주었다. 사액을 받고 국가에서 인정한 私學의 위치를 굳힘에 따라 풍기의 사림들도 적극적으로 서원에 참여하여 이 서원을 자신들의 집결소로, 향촌의 중심기구로 만들어 갔다. 이처럼 소수서원이 선현 배향과 지방 교육의 한 부분을 담당하면서 향촌 사림의 정치적·사회적 기구로 정착되자 전국에 서원이 설립, 운영되어 조선시대 사학의 중심기관으로 발전하였다.

그 뒤 서원의 지나친 건립과 부패로 1868년(고종 5) 대원군이 서원을 철폐할 때에도 그대로 존속한 47개 서원 중의 하나로 남아 현재 사적 제55호로 지정되어 있다. 경내 건물로는 文成公廟·明倫堂·日新齋·直方齋·影幀閣·典祀廳·至樂齋·學求齋)·書藏閣·景濂亭과 濯硯池·숙수사지 당간지주(보물 제59호) 등이 있다. 그 밖에 국보 제111호인 晦軒影幀, 보물 제485호인 大成至聖文宣王殿座圖, 보물 제717호인 周世鵬 影幀이 소장되어 있다. 매년 봄과 가을에 향사를 지내고 있다.

郁陽書院은 풍기읍 욱금리에 있었던 서원으로 현종 3년(1662)에 지방유림의 공의로 文純公 李滉을 봉안하고 錦溪 黃俊良을 배향, 先賢의 학문과 덕행을 추모하기 위해 창건하여 위패를 모셨다. 선현배향과 지방교육의 일익을 담당하여 오던 중 흥선대원군의 서원철폐령으로 훼철되었으며, 壇所를 설치하여 향사를 지내왔다. 1983년에 정부시책으로 욱금리가 댐으로 수몰되면서 단소를 철거하였으며, 1993년에 풍기 금계2리 장선마을 금양정사 앞으로 移建하였다.

約正이라는 호칭은 시대와 지역에 따라 차이가 있는데, 面任을 뜻하는 경우는 副憲이라고도 하여 風憲 다음의 직책을 말하고 때로는 교화를 담당하는 執綱을 가리키기도 하였다. 지방의 관아에서는 유능한 면집강에게 행정의 실무를 담당하도록 하여 나중에는 향약운동까지 관할하게 되었다. 지방의 통치체제는 크게 행정과 風敎로 구분되는데, 17세기 중엽에 들어서면서 면내의 행정업무는 풍헌 등의 면임이 담당하고 향약 임원의 업무는 풍교에 관한 것으로 한정되었다. 약정은 주로 수령이 향약을 실시할 때 옆에서 돕는 역할을 하였으나 향약 실시의 실무 면에서는 면내의 訟事를 재결하는 등 주도적으로 활동하였다.

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

1차 작성자 : 윤정식