작성연대를 명확히 알 수 없는 면분류로 풍기지역을 면별로 나누어 향안의 형식으로 만든 것으로 인명과 자호, 생년간지를 순서대로 기입하고 있음

자료의 내용

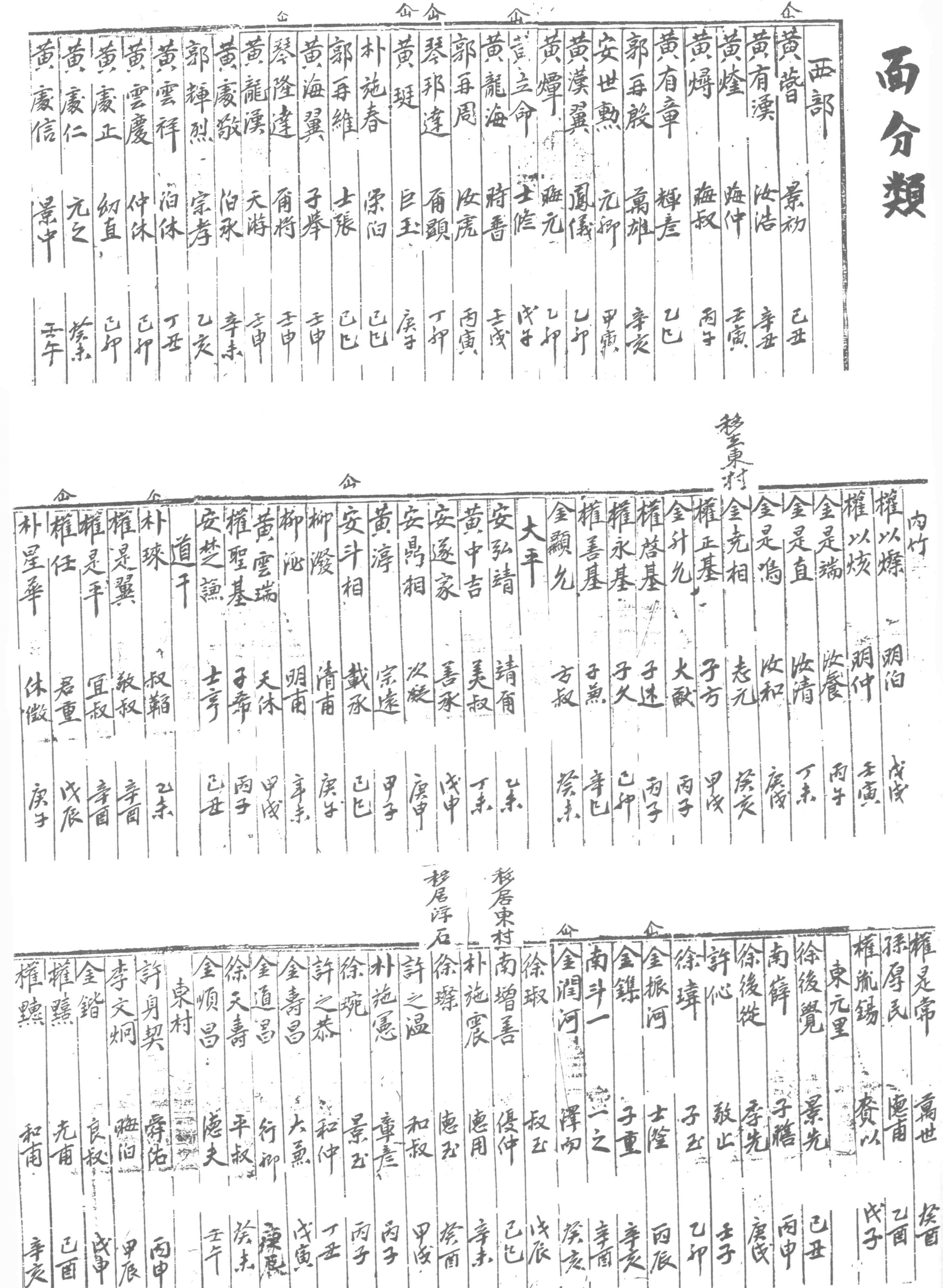

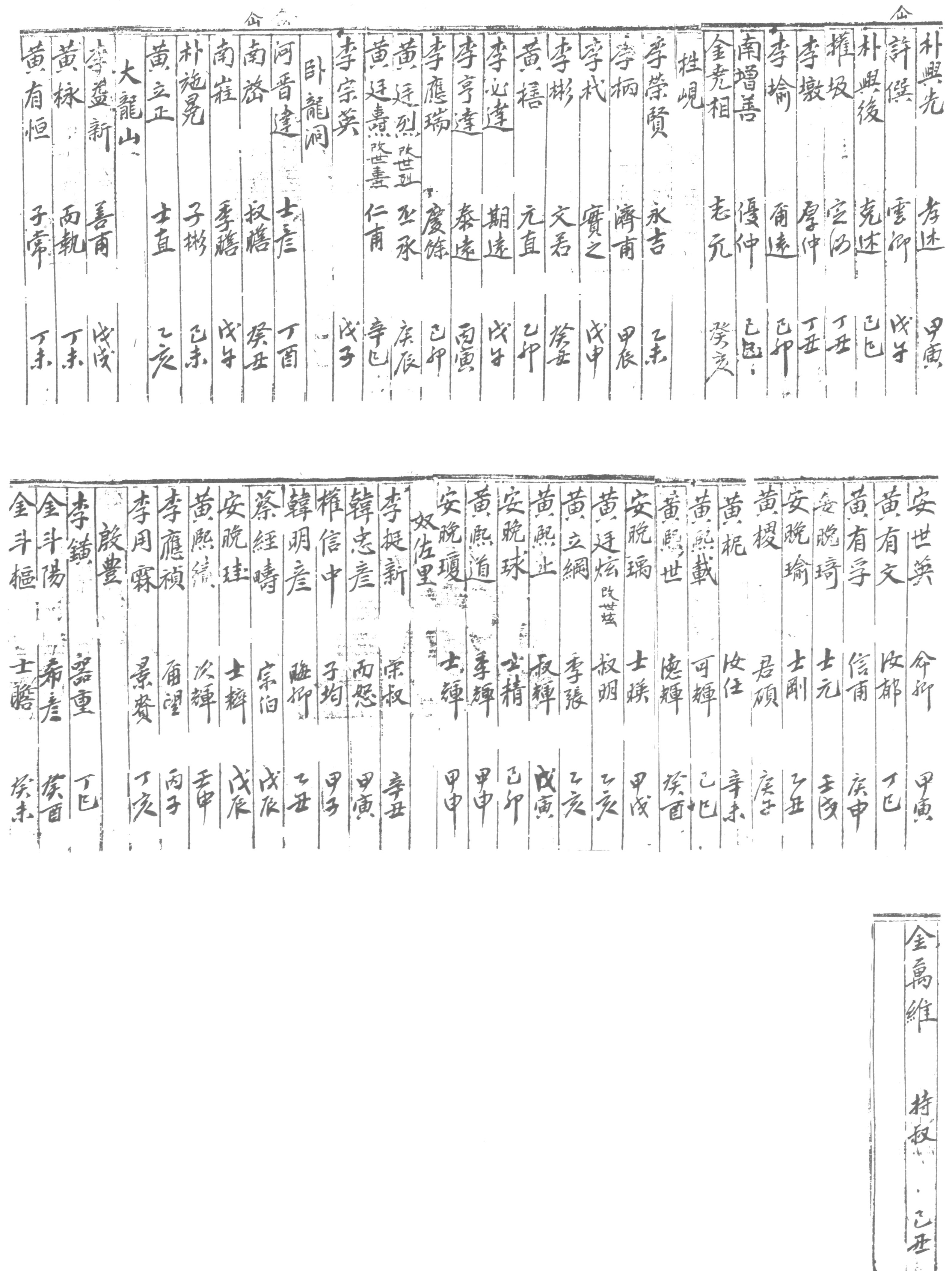

작성 시기가 명확하게 밝혀지지 않은 面分類이다. 다만 입록된 이들을 통해서 18세기 초, 중반에 작성된 것으로 추정할 수 있다. 입록되어 있는 인물들의 양상이나 풍기향교에 소장된 여타의 고문서 중 향안이나 교생안, 선생안 등과 중첩되는 인물들이 다수 존재하는 것으로 보아 이것은 향안과 같은 성격으로 작성된 것으로 보인다. 내용뿐만 아니라 기재 형식 등을 통해서도 향안의 내용을 지역별로 구분하여 작성된 것임을 알 수 있다.

鄕案은 조선시대 지방자치 행정기구라 할 수 있는 留鄕所의 구성원 명단을 일컫는 것이다. 조선시대 각 고을의 유력한 양반들은 유향소를 중심으로 자치규약을 제정하고, 수령이 있는 관청과 협조 또는 견제해가며 자신들과 고을의 이익을 반영해 나갔다. 아울러 그들만의 명부를 작성하였는데 이를 향안이라 하였다. 본 문서도 이러한 의도로 제작된 것으로 입록시기에 대한 명확한 사항이 기록되어 있지 않지만, 입록자들의 면면을 살펴보면 18세기 초, 중반에 작성된 것과 유사한 인물들이 입록된 것으로 보아 시기를 유추할 수 있다.

그 내용으로는 풍기향교에 소장되어 있는 여타의 면분류와 같이 입록자의 성명을 기재하고 그 아래에 자호 및 생년간지를 기록하고 있다. 그 외에는 부기된 기록이 없다. 총 10개 지역으로 구분하여 135명을 기록하였는데, 비슷한 시기의 것으로 추정되는 시향록 및 면분류와는 약간의 차이를 가지고 있다. 인적구성의 대강은 1730년에 작성된 시향록과 비슷한 것으로 보이나, 지역별로 기재되었던 인물에 있어 차이를 나타나기도 했으며, 양 문서 간에 있어 누락, 첨가된 지역도 있으며 10명에서 1명까지 인원에 있어서도 차이를 보이고 있지만 기타 부기된 사항이 없어 명확하게 알 수 없는 한계를 가지고 있다고 하겠다.

자료적 가치

18세기 초, 중반에 작성된 것으로 추정되는 문서로, 향안과 같은 양식으로 작성되었는데 지역별로 구분하여 향원의 인명과 기초사항을 기록한 것으로 풍기향교에 소장되어 있는 여타의 면분류, 시향록 형식의 문서와 비교하여 시기별로 향안 입록자의 추이와 풍기지역 내에서의 재지사족의 거주양상을 비교할 수 있는 자료라 할 수 있겠다.

「朝鮮後期 鄕校의 經濟基盤」『韓國史硏究』61·62, 尹熙勉, 韓國史硏究會, 1988

「강릉 선교장의 추수기분석」『서지학보』3, 徐炳沛, 한국서지학회, 1990

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

「鄕案硏究」『大丘史學』第 26輯, 申正熙, 民音社, 1990

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

1차 작성자 : 윤정식