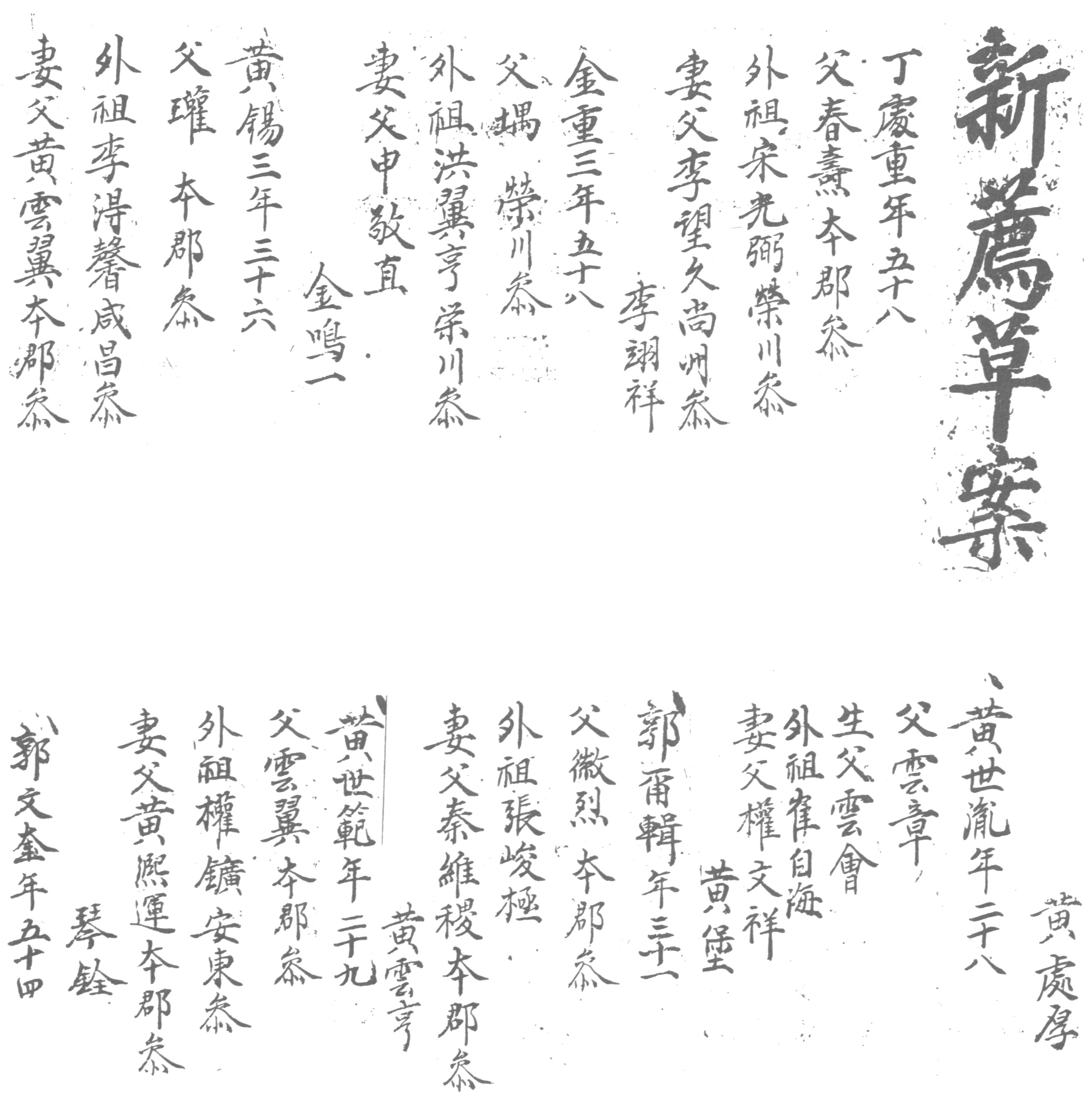

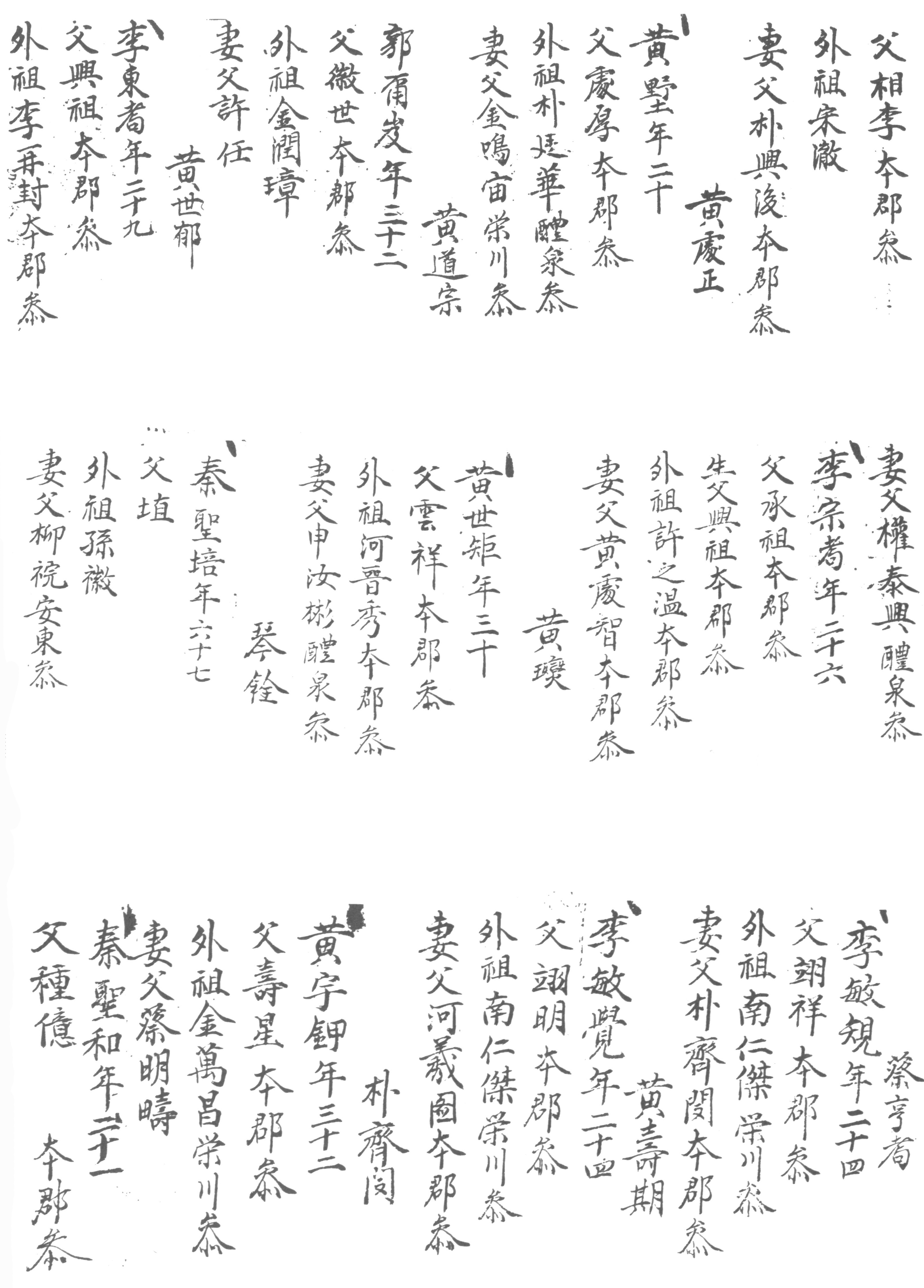

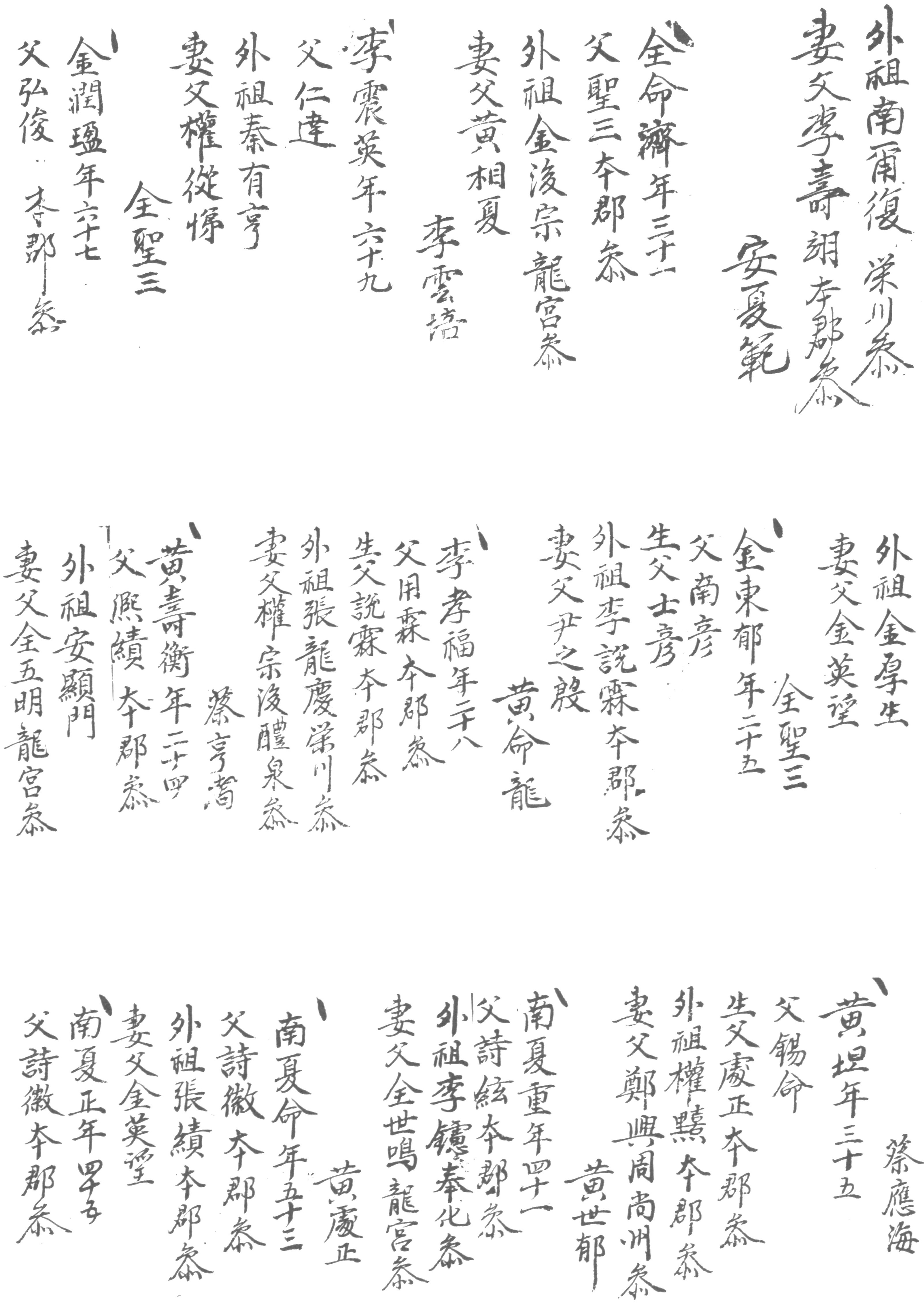

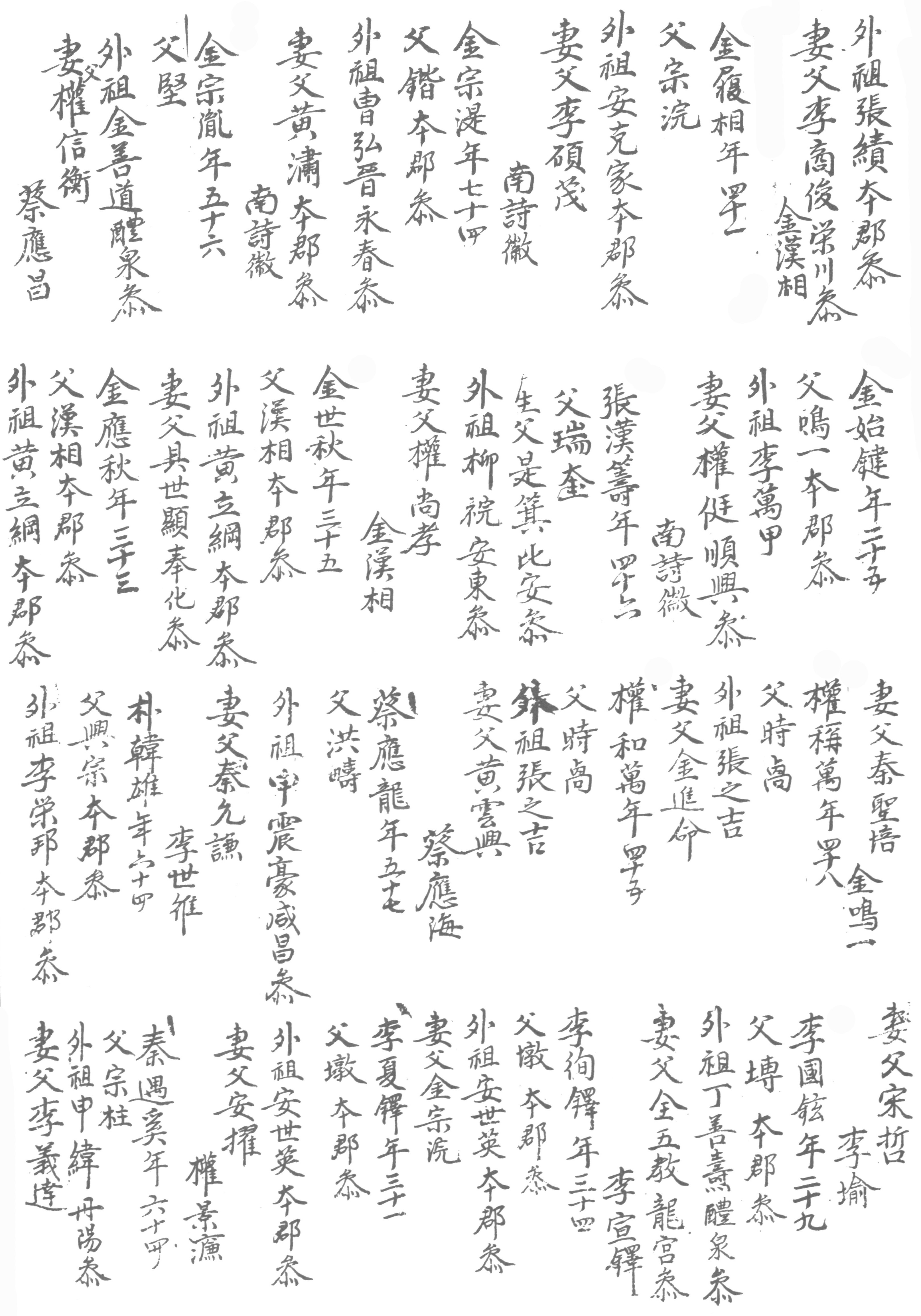

작성연대를 알수 없는 것으로 풍기지역 사족의 명부인 향안을 정식으로 작성하기 이전에 부, 외조, 처부의 향안 참여 여부를 파악한 신천초안

자료의 내용

향안을 정식으로 작성하기 이전에 만든 草案으로 父, 外祖, 妻父의 향안 참여 여부를 파악하고 있다. 각각 성명을 먼저 기입하고, 작성시점의 나이를 기록하였고, 부·외조·처부에 관해서는 각자 향안에 참여한 지역을 기록하고 있다.

향안이란 그 지방에 있는 유력인사, 즉 향촌 내 양반 및 사족의 명부로 양반 사회와 향권 주도층을 選錄한 것을 말한다. 현전하는 기록에 의하면 관리의 銓注에 참고로 하는 중앙의 政案과 같이 세족, 顯族, 右族 등으로 불리우는 향중사류들의 명부임을 알 수 있다. 향중사류란 품관, 즉 유향품관으로서 고려 말 각종 軍功으로 첨설직을 받았던 중앙관인층이 조선건국과 함께 대거 귀향조치가 단행되자, 본관지에 세거하면서 견고한 경제적 기반을 구축함과 동시에 그 지방에 대한 지배권을 확립해 나간 계층을 말한다. 재지지주로서 강한 토호적 성격을 띄게 되는 이들은 재지사족, 혹은 土姓兩班들로서 一鄕의 기강확립과 민속 교화를 담당하는 세족으로 발전해 나갔는데 ‘세족’이란 문벌과 地閥을 갖춘 사족이란 의미로, 여기에는 토성에서 상경종사하였다가 낙향한 가문, 토성에서 재지사족으로 성장한 가문, 타지역출신으로 이주하여 벼슬, 학문, 덕행을 갖춘 가문들로서 이들이 바로 향안에 입록될 수 있는 계층들이었다. 다시말해 향안은 조선시대 지방자치행정기구인 유향소의 구성원 명단을 일컫는 것으로 조선시대 각 고을의 유력한 양반들은 유향소를 중심으로 자신들의 입장을 대변하며, 지역 여론을 주도해 나갔었다. 그리고 유향소 참여를 통해 지역 내에서의 지위를 견고히 하기 위한 방편으로 향안을 작성하였다. 향안 입록을 통해 유향소 운영에 참여할 수 있는 권리를 부여 받음과 동시에, 지역 사회를 대표하는 유력한 양반임을 표방할 수 있기 때문이다. 그래서 조선시대 양반들은 향안에 이름을 올리기 위해 다분히 노력하였던 것이다. 풍기지역의 향안도 이러한 추세 속에 작성되었다.

주지하는 바와 같이 향안에 입록된다는 것은 조상대대로의 세거지에 토착하여 경제적, 문벌적으로 강한 세력을 형성하면서 중앙권력에 대립해 온 계층들로 권력의 중앙 집중 정책에 따라 점차 지방제도가 정비되고 수령권이 강화되자 향촌사회에 대한 지배권과 우위권을 확보하기 위한 것이었고, 그러한 것은 곧 자신들의 존재가치를 스스로 드러내 보이는 것이기도 하였기 때문에 향안의 입록 조건은 무엇보다 까다롭고 엄격한 것이었다.

향안에 입록될 수 있는 사람은 世族이어야 했는데, 이 세족은 문벌과 지벌을 갖춘 가문으로서 대로 이어지는 사족을 말한다. 향촌사회의 지배층이라 할 수 있는 그들의 권위의식의 상징으로서 사족중심의 체제를 유지하고 신분유지와 함께 향촌사회의 기강을 위해 향안은 필요한 것으로 인식되었다.

그러나 임진왜란을 거치면서 향안입록자의 신분에는 많은 변화가 있었다. 임난 중 의병장들은 대개가 향촌사회에서 지도적 위치에 있는 사족, 유생들로서 전직관료보다 오히려 未任宦 유생들이 가장 많았고, 그 다음이 생원, 진사들이었는데 이들이 전쟁으로 대거 몰락한 반면, 생존한 자들의 권위는 더욱 신장되고 사회적 신분도 상승하여 향촌사회에서의 그들의 역할은 더욱 증대되었다. 또한 각종 군공과 공명첩의 남발로 새로운 지배계층으로 성장한 신흥 양반들이 서서히 향안입록을 꾀하게 되었다. 여기에 향권장악을 둘러싸고 전통적인 原鄕과 新鄕 사이에 향전이 발생하고, 儒鄕의 구분이 발생하는 등 향전이 더욱 심화되어 갔다.

향안에 입록되는 것은 엄격한 통제하에서 私情을 배격하고 公論으로 결정하였다. 각 읍지 및 향규조의 규정을 보면 거의가 대동소이한 것으로 나타나 풍기지역의 향안입록에 대한 이복절차도 크게 다르지 않을 것으로 보인다. 특히 안동지역에서는 먼저 草案에 기록하여 一鄕의 通議를 거친 다음 향선생의 동의를 얻어야 비로소 正案에 기록하였다는 《永嘉誌》의 내용으로 보아 풍기의 신참초안도 그와 크게 다르지 않았을 것이고, 이 문서 또한 그러한 배경에서 작성된 것으로 보인다.

입안인에 대한 삼참여부를 중심으로 작성된 향록으로 향록 입안 기준과 향록 입안에 대한 문제점 등을 부기한 것이 없어 통념상으로 적용되던 향록 작성의 원칙이 적용되었을 것으로 보이는데, 이 문서가 작성되기 10년 전의 『永嘉誌』「新定十條」를 통해서 향록 입안 자격을 살펴볼 수 있다. 향록 입록 자격은 "內外士族으로 허물이 없는 자", 즉 부·모의 가계가 사족으로서 신분적 하자가 없는, 그래서 향안에 참여하고 있는 2參이 기본이었다. 그러나 2참이 곧 향안 입록을 의미하는 것은 아니었다. 그것은 이들로 "草案을 작성하여 一鄕을 모아 通議하여 모두 可하다고 하면 또 鄕先生에게 稟하여 異辭가 없는 연후에 正案에 입록"하였기 때문이다. 일향의 公論과 향선생의 허락을 얻는다는 것은 "부·모·처 三閥에 모두 하자가 없으면 三參이라 하여 바로 기록한다.

이 초안의 결과물인 향안이 현재 남아있지 않아 新薦된 숫자에 비해 입참자가 얼마인지는 알 수 없다. 또한 이러한 초안이 연대미상의 것이 하나가 더 남아 있긴 하나, 신천의 횟수가 어느 정도인지도 파악하기 어렵다고 할 수 있겠다.

자료적 가치

작성연대를 파악할 수 있는 연대나 간지가 기록되어 있지 않지만, 풍기지역의 향안 입록의 절차 중 초반부에 해당하는 초안의 성격을 갖춘 문서로서 ‘三參’의 증거를 보여주는 자료이다. 즉, 父, 外祖, 妻父의 향안 참여를 파악하고자 하여 사회적 통념상 적용되는 향록 작성의 원칙이 풍기지역에서는 어떻게 적용되었는가를 보여준다고 하겠다. 뿐만 아니라 직계존비속의 출신지 등을 파악할 수 있는 풍기의 향안 입록자의 허혼범위나 재지사족 간의 교류 등을 간접적으로 보여주는 자료라고 할 수 있겠다. 통상적으로 향록 입안에 관한 자격에 대해 향중의 쟁단이 끊임없이 있어왔는데 그러한 쟁단에 있어 원인이 되는 삼참의 자격 요건에 대해 명확하게 하기 위한 노력이 투영된 초안이라고 할 수 있겠다.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1990

「鄕案硏究」『大丘史學』第 26輯, 申正熙, 民音社, 1990

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『安東文化硏究』5, 정진영, 안동문화연구회, 1991

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

1차 작성자 : 윤정식