16세기 중반부터 1599년까지 총 3차례에 걸쳐 추가 입록된 풍기지역 유향소 향원의 인명과 관직 및 직임 등을 기록한 향안

자료의 내용

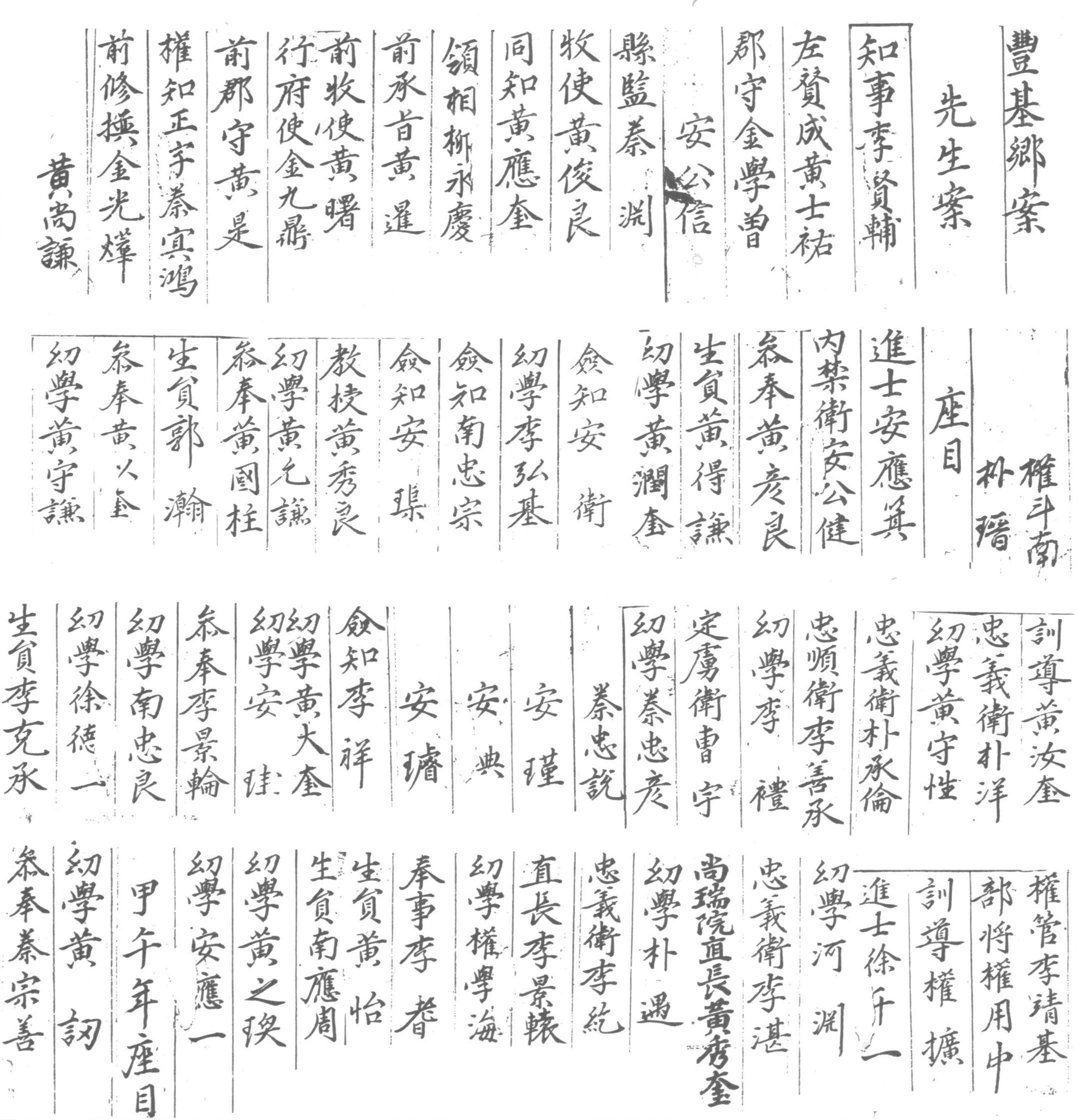

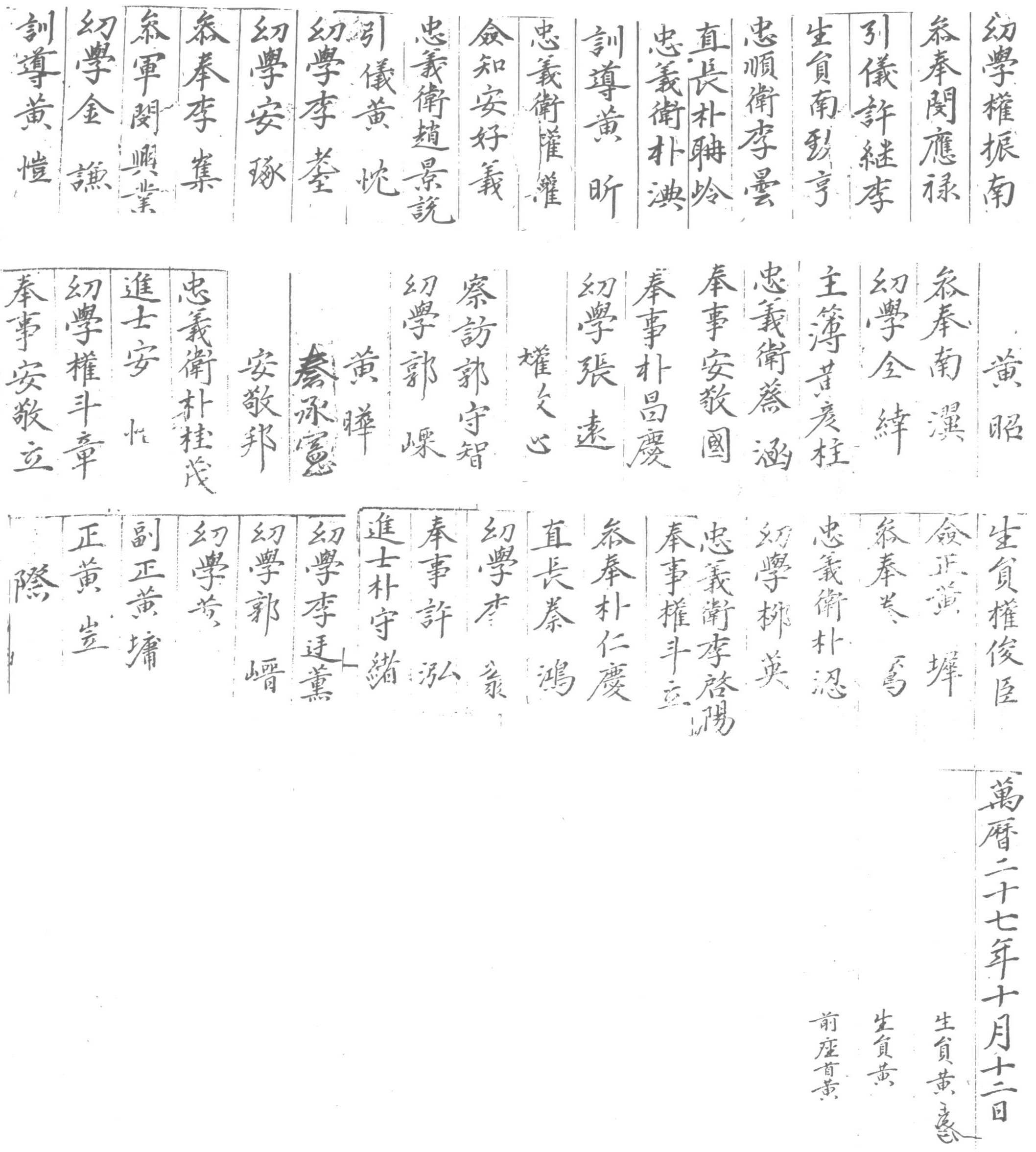

16세기 豊基郡에서 작성된 鄕案이다. 당시 풍기향교의 향중사류들의 명부로서 인명과 그들의 직임 및 품계 등만이 명기되어 있으며 모두 122명의 입록되어 있다. 본 향안은 한 차례의 座目을 수록한 것이 아니라 명확한 연대를 알 수 없는 시점에서부터 萬曆 27(1599)년까지를 순차적으로 엮은 것으로 보인다.

조선시대 각 고을에는 자치행정기구인 留鄕所가 운영되고 있었다. 유향소를 운영하는 사람들의 명부를 향안이라 하는데 이것은 그 지방의 顯族만이 기록될 뿐만 아니라 사실상 향권을 장악해 온 재지사족들이었다. 이들은 조상대대로의 세거지에 토착하여 경제적, 문벌적으로 강한 세력을 형성하면서 중앙권력에 대립해 온 계층들로 권력의 중앙 집중 정책에 따라 점차 지방제도가 정비되고 수령권이 강화되자 향촌사회에 대한 지배권과 우위권을 확보하기 위해 향안을 작성하고 유향소를 통하여 향촌사회를 지배해 나갔던 것이다. 특히 향촌사회에 대한 모든 문제는 반드시 鄕會를 통해서 처리했고, 이때 여기에 참여 할 수 있는 사람은 반드시 향안에 등재된 인물에만 국한시켰기 때문에 향안은 재지사족들의 자기과시, 또는 자기방어적 차원에서 작성되어 폐쇄적이면서 배타적이었다. 뿐만 아니라 향안에 입록되어야 비로서 양반으로서의 대우는 물론, 좌수, 별감이라는 鄕任에도 선출될 수 있고, 재지사족으로서 지배신분의 반열에 오를 수도 있었다. 이처럼 상하신분관계를 중시하고 사족들의 권위의식을 상징하는 것이기 때문에 향안에 입록되는 것은 대단히 엄격하였고 나아가 官權세력에 대한 재지사족들의 自衛權이기도 하였다.

향안은 임진왜란 중 거의 소실되어 버렸고, 향촌질서의 와해로 향안 입록에 대한 폐단을 불러일으키게 되는데 본 자료는 그러한 일이 있기 이전의 것으로서의 가치를 가진다고 할 수 있겠다. 문서 전반부가 언제 정확하게 입록한 것인지에 대한 기록이 없어 명확한 시점을 알 수 없지만, 적어도 2차에 걸친 추가 입록이 있었다는 것을 좌목과 연대 기록으로 알 수 있다. 1차 입록의 시점은 알 수 없으나 총 17명이 입록되었고, 2차는 甲午년에 50명, 3차는 만력27년 10월 12일에 55명순으로 이루어졌다.

가장 앞의 것은 知事 李賢輔를 시작으로 모두 17명이 연배 순으로 수록한 것으로 여겨진다. 또한 때문에 이 좌목은 적어도 1540년대 이후에 작성된 것으로 추정된다고 하겠다. 입록자 전원이 관직에 오른 이들로 구성된 것으로 보아 향안을 작성할 때 선생안이라고 하여 풍기지역을 대표하면서, 중앙에서 강력한 정치적 영향력을 행사하였던 인물들을 입록시킴으로서 향안의 권위를 높이려 한 것으로 보인다.

2차 입록에는 50명이 기재되어 있는데 갑오년에 작성된 것으로 보인다. 앞선 선생안이 적어도 1540년 이후에 기록되었다고 하면 갑오년은 1594년으로 현전하고 있는 풍기지역의 향안으로만 보면 향안의 작성이 점차 그 간격을 넓게 하였거나, 많은 부분이 소실된 것으로 보인다고 하겠다. 시기적으로, 지역적으로 차이를 보이기는 하나 대체로 17세기 중엽까지의 향안 입록은 재지사족들의 공론에 의해 이뤄지는 추세였고, 본 향안도 풍기지역의 공론에 의해 작성되었을 것으로 보인다. 하지만 남아있는 향안의 자료가 극히 저조하여 풍기지역의 향안작성에 있어서의 변화양상이나 추세를 정확하게 파악하기에는 어려움이 있다고 하겠다.

3차 입록에는 55명이 기록되어 있으며 문서말미에 좌수 黃모의 수결이 기재되어 있다. 작성연대도 ‘萬曆二十七年十月十二日’이라고 분명히 밝히고 있어 1599년 10월 12일로 확정할 수 있다.

향안에 입록된 인물들의 성씨는 그 본향을 기록하지 않아 알 수 없으나, 풍기지역의 전통적 토성인 정, 안, 진, 박, 김, 황, 이씨들과 여말선초의 혼인을 매개로 妻鄕, 外鄕을 따라 정착한 재지사족의 성관양상을 보여주는 것이라고 하겠다. 입록자의 인명 위에는 당시의 관직 및 직역이 부기되어 있는데 가장 많은 것이 幼學이고, 그 외 僉知, 參奉, 敎授, 權管, 忠順衛, 訓導, 察訪, 將仕郞, 縣監, 內禁衛, 直長, 學官, 司正 등의 문무관직 역임자 및 生進試 입격자도 수록되어 있다. 이러한 것은 사림들의 꾸준한 정계진출과도 무관하지 않은데, 풍기지역의 사족들도 이 시기에는 꾸준히 정계로의 진출하였던 것임을 반증하고 있는 자료라고 할 수 있겠다.

자료적 가치

16세기 중후반의 풍기지역 재지사족들의 인적구성과 성관분포를 살펴볼 수 있는 자료이다. 지방에 대한 직접지배형식으로 수령권이 강화되자 재지사족들은 이들에 대항하면서 향촌사회에 대한 우위권을 확보하기 위해 유향소를 설치하여 재지사족 중심의 향촌지배질서를 확고히 하려했다. 조선시대 각 고을의 유력한 양반들은 유향소를 중심으로 자신들의 입장을 대변하며, 지역 여론을 주도해 나갔었다. 본 문서는 그러한 시기에 풍기지역의 지역기반을 확고히 하려는 재지사족들의 인적구성을 보여주는 것이라 할 수 있겠다. 16세기 중반에서 후반에 이르기까지의 추록사항을 보여주는 것으로서 향안 입록의 변화양상을 보여줄 수 있는 자료로서 가치가 있다고 보인다.

「朝鮮後期 鄕校의 經濟基盤」『韓國史硏究』61·62, 尹熙勉, 韓國史硏究會, 1988

「강릉 선교장의 추수기분석」『서지학보』3, 徐炳沛, 한국서지학회, 1990

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

「鄕案硏究」『大丘史學』第 26輯, 申正熙, 民音社, 1990

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

1차 작성자 : 윤정식