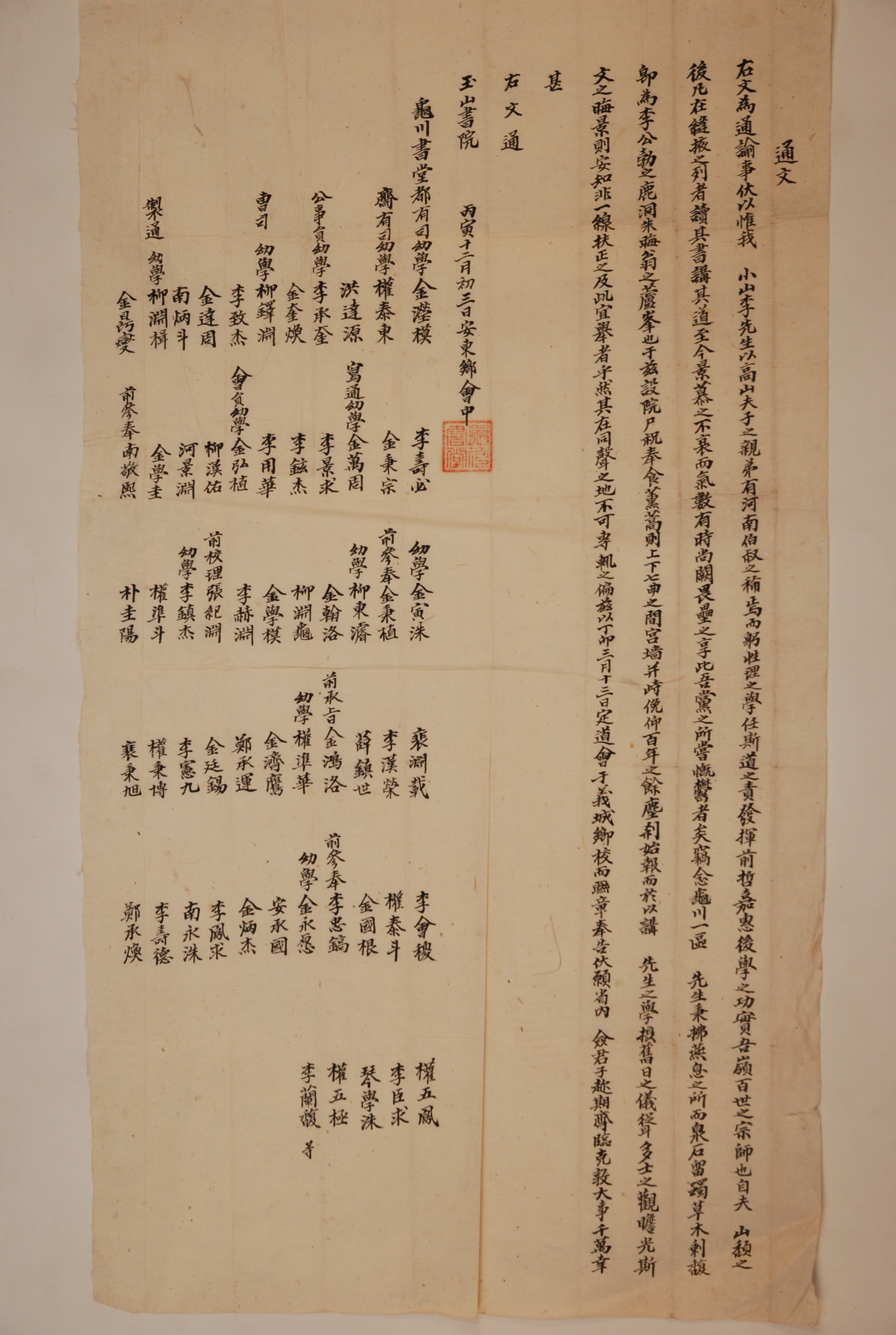

1926년 12월 3일, 小山 李光靖의 祭享施設을 건립하기 위한 道會의 개최를 玉山書院에 알리는 安東鄕會 會中의 通文

[내용 및 특징]

1926년 12월 3일 安東鄕會 會中에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 小山 李光靖의 祭享施設을 건립하기 위해 義城鄕校에서 道會를 개최한다는 것이다. 이 통문의 내용을 좀 더 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

이 통문에 따르면 소산 이광정은 高山先生의 친동생으로 그 형과 함께 河南의 伯叔이라고 불리기도 한다고 하였다. 그의 업적은 性理의 學問을 몸소 실천하고, 儒學의 道理에 대한 責務를 自任한 것이라고 한다. 또한 先賢들의 業績을 드러내어 後學들에게 끼친 功勞는 참으로 우리 嶺南에 있어 영원한 스승이라고 할 수 있다고 한다. 그래서 선비의 班列에 있는 사람이라면 모두가 그의 책을 읽고 그의 道理를 배워서 지금까지 그를 우러러 사모하는 마음들이 쇠퇴하지 않고 있다는 것이다. 하지만 運勢에는 때가 있는지 아직도 그를 祭享할 祠堂을 마련하지 못하고 있다고 하였다. 이것은 뜻을 같이 하는 우리들이 일찍이 개탄하며 답답해하던 일이었다고 하였다. 그런데 龜川 지역은 그가 후학을 가르치기도 하고 편히 쉬기도 하던 곳으로 머물며 거닐던 자연이며 남아 있는 초목들이 朱子가 草堂을 짓고 글을 읽던 蘆峯과 같은 곳이라 할 수 있다. 그렇기 때문에 이곳에 書院을 건립하여 제향하며 음식을 받들고 향을 피운다면, 아래 위의 일곱 계곡 사이에 집과 담장이 모두 갖추어지게 되어 100년이 넘게 지나서야 비로소 조금이나마 보답할 수 있게 될 것이라고 하였다. 그리고 그곳에서 선생의 학문을 배우고 옛날의 의식들을 굳건히 지켜서 많은 선비들이 바라보도록 권하여 어두워져 가는 우리 유학에 빛이 된다면, 한 부분의 正道만을 붙들어 세우는 것이 아니기에 이 일은 마땅히 거행해야 할 것이라며 이 일의 당위성을 다시 한번 강조했다. 그러나 뜻을 같이 하는 사람들이 이 일에 대해 윗사람의 명령을 기다리지 않고 독단적으로 행할 수 없다고 하였다. 이에 丁卯年, 즉 1927년 3월 13일 의성향교에서 도회를 개최하기로 정하고 여러 사람이 함께 글을 지어 받들어 고한다고 하였다. 그러면서 도내 여러분들이 정한 날에 모두들 왕림하게 큰일이 잘 이루어질 수 있도록 해준다면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 거론하고 있는 이광정은 大山 李象靖의 친동생이다. 그런데 이 통문에서 고산선생의 친동생이라고 한 것은 이상정이 학문을 익히고 후진을 양성하기 위해 건립한 書舍가 高山精舍이며, 훗날 士林에서 그를 추모하기 위해 그 터에 세운 서원이 高山書院기 때문인 것으로 보인다. 이 두 형제는 영남뿐만 아니라 우리나라에 있어 학자로서 널리 알려졌다. 그래서 이 통문에서 이 두 사람을 하남의 백숙, 즉 중국 河南省 洛陽에서 태어난 북송의 형제 유학자인 程顥와 程頤이라 부른다고 한 것이다. 이광정은 일찍이 외할아버지인 密庵 李栽에게 나아가 수업을 받았다. 그때 밀암으로부터 "학문은 흩어진 마음을 되찾는 것[求放心]이니 학문에 전념하도록 하라."는 가르침을 받았다. 이러한 영향으로 이광정도 "학문의 요체인 博學, 篤志, 愼思, 明辯은 무엇을 하고자 하는 것인가? 요컨대 행실을 독실하게 하고자 함이다. 사람이 한 가지를 알면 한 가지를, 두 가지를 알면 두 가지를 행해야만 그것이 참된 공부요, 학문이라 할 것이다. 만일 알고서도 행하지 않으면 천하의 이치를 꿰뚫어 알고 있더라도 그 지식이 자기에게 무슨 도움이 되겠는가?"라고 하며 학문에 있어 실천의 중요성을 강조하였다. 이 통문에서 그의 업적을 성리의 학문을 몸소 실천하고, 유학의 도리에 대한 책무를 자임한 것이라고 한 것은 그의 이러한 가르침 때문이다. 그는 1740년(영조 16) 殿試에 한번 실패한 후 다시는 벼슬을 구하지 않았다. 1753년(영조 29) 御史 李得宗가 영남의 人材 3인을 천거하면서 그를 으뜸으로 올렸으나, 이미 출세의 뜻을 버린 그였기에 오직 학문에만 전념하였다. 이후 1783년(정조 7)에도 정조가 "이상정의 아우 광정은 학문과 行儉으로 도내에서 칭송을 받고 그 형의 풍도를 지녔다 하니 가상한 일이다."라고 하며 吏曹에 명하여 기용하도록 해서 溫陵參奉, 童蒙敎官, 司圃署別提에 잇달아 제수되었으나 모두 나가지 않았다. 그는 龜川書堂를 짓고 학문에의 증진과 후학의 양성에만 전념하였다. 이 통문에서 구천이 그가 후학을 가르치기도 하고 편히 쉬기도 하던 곳이라고 한 것은 바로 이것을 말하는 것이다.

이광정의 행적과 이력을 보면 학문적 연원이 분명하고 그 업적이 탁월하다는 것을 알 수 있다. 그러한 인물이 배향되지 않는다는 것은 조금은 의아해 할 수 있는 일이다. 18세기 이후 무분별한 서원과 祠宇의 난립으로 疊設과 濫設이 횡행했던 것을 생각하면 이광정과 같은 인물을 제향할 사우조차 건립되지 않은 것은 어찌 보면 이 통문에서 말하는 것과 같이 유림의 사회에서 개탄하며 답답해하던 일이었을 수도 있다. 하지만 이광정의 제향시설이 그 동안 마련되지 않은 데는 그 만한 이유가 있었던 것으로 보인다. 그것은 다름 아닌 仕宦의 경력이 전혀 없었다는 것 때문이었던 것으로 추측이 된다. 비록 첩설과 남설이 문제가 되는 18세기 이후라고 하더라도 의병‧순절인과 같이 학문 외적인 인물들을 제외한 제향인들은 대부분 사환의 경력이 있는 사람들이었다. 이것으로부터 추정할 때 院祠의 건립에 있어 암묵적인 것이기는 하지만 가장 중요한 기준 중의 하나가 ‘사환’에 있었던 것으로 보인다. 이 통문에서 그의 제향시설을 건립한다면 100년이 넘게 지나서야 조금이나마 보답할 수 있게 될 것이라고 하는 것은 그가 세상을 떠난 후 그때까지 그의 제향에 대한 논의가 거의 없었다는 간접적인 표현인 것으로 판단된다. 그리고 조선시대의 관직이 거의 무의미하게 된 일제강점기 말기에야 그의 제향에 대한 논의가 나온 것도 바로 이러한 이유와 깊은 관계가 있는 것으로 추측된다. 하지만 그 이유가 무엇인지 분명하지는 않지만, 당시의 이러한 發議도 아무른 결실을 거두지 못했다. 지금까지 이광정만을 제향하기 위한 시설은 건립되지 않았던 것이다. 이것은 아마 당시 제안하였던 도회가 개최되지 못했던지, 아니면 도회에서 건립에 대한 공의가 이루어지지 않았던 것으로 짐작된다. 실제 서원을 건립하는 데는 막대한 물력이 소용되므로 한산이씨 가문의 힘만으로는 건립이 불가능하였고, 그렇기에 의성 도회에서 사림의 공의를 통해 그들에게 물력을 보조받고자 했던 것이다. 그런데 실제 그를 제향하는 시설이 건립되지 않았다는 것은 앞서의 추정을 확신케 한다. 이후 차선책으로 소산의 형인 대산을 추모하기 위해 세운 고산서원에 유림의 공의로 1985년부터 배향하였다.

[자료적 가치]

이 통문은 小山 李光靖를 제향할 시설을 설립하자는 논의가 있었다는 사실과 함께 일제강점기에도 흥선대원군의 서원철폐령으로 훼철된 서원의 復元이 아닌 새로운 서원의 建立에 대한 논의가 있었다는 사실을 보여주는 자료이다.

「경상도 書院‧祠宇의 건립추이와 제향인물의 성격」, 이병훈, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2005

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환