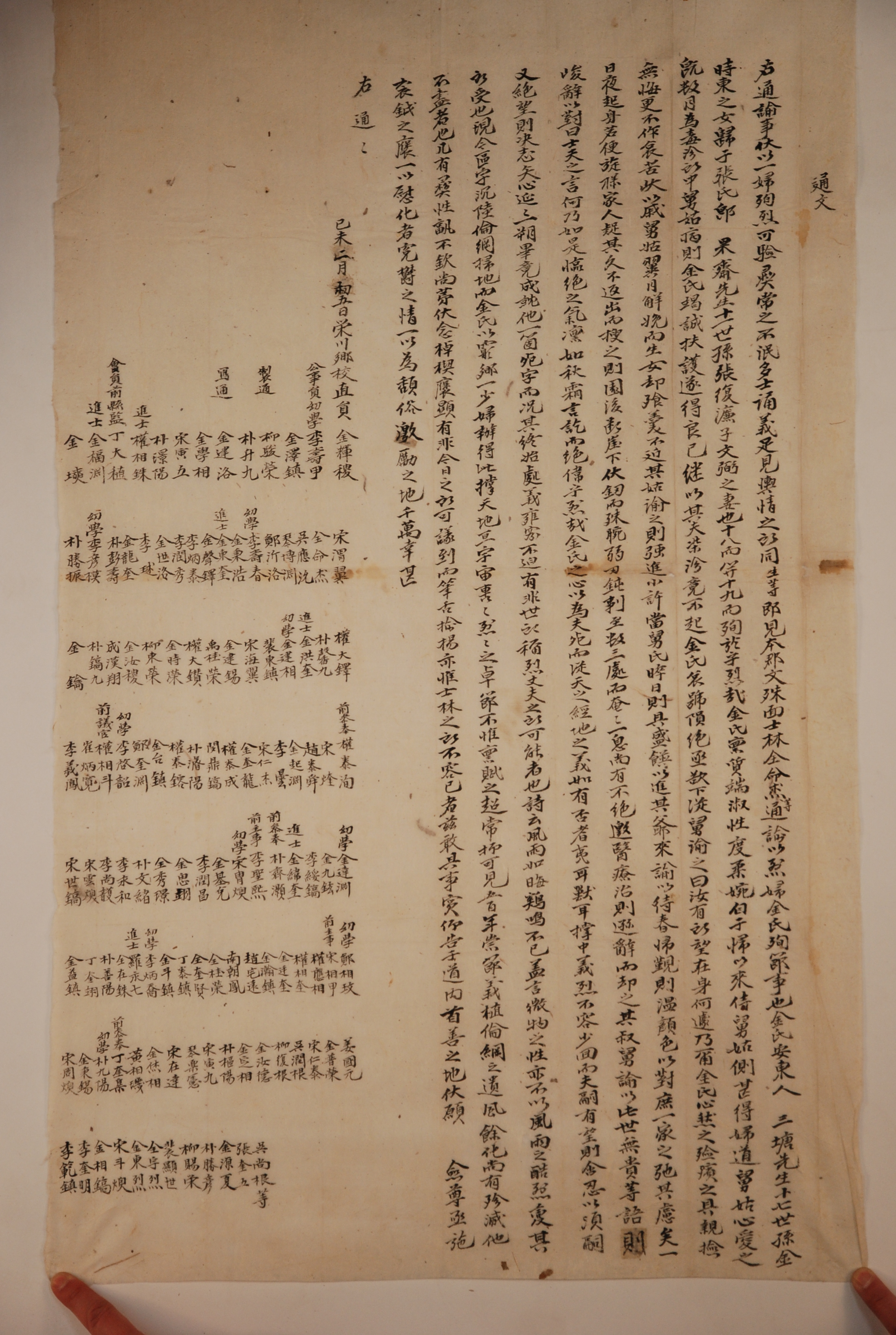

1919년 2월 5일, 張文弼의 妻 安東金氏의 烈行을 널리 알릴 것을 요청하며 玉山書院에 보낸 榮川鄕校의 通文

[내용 및 특징]

1919년 2월 5일 榮川鄕校에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 文殊面(지금의 경상북도 영주시 문수면)에 사는 張文弼의 妻 安東金氏의 烈行을 널리 알려 죽은 魂靈을 위로하고 쇠퇴한 風俗을 격려하자는 것이다. 이 통문은 안동김씨의 열행을 다음과 같이 전하고 있다.

먼저 이 통문은 한 지어미가 남편을 위해 목숨을 바친 것으로 人倫과 道理가 사라지지 않았다는 것을 징험할 수 있으며, 많은 선비들이 이를 의롭다고 칭송하는 것은 사회 일반의 여론이 같다는 것을 보여주는 것이라고 말했다. 이렇게 말하는 까닭은 문수면의 士林인 全命杰 등이 이 안동김씨의 사실을 통지해왔기 때문이다. 안동김씨는 三塘 金瑛의 17세손인 金時東의 딸로 果齋 張錫藎의 17세손인 張復濂의 아들 문필의 처이다. 그녀는 18세에 시집을 와서 19세에 남편을 따라 목숨을 버렸다고 한다. 그녀의 타고난 자질은 단정하고 현숙했으며, 성격과 도량은 유순하였다. 시집을 온 이래로 시부모를 모시며 아녀자의 도리를 깊이 체득하여 시부모가 그녀를 마음으로 사랑했었다. 그런데 몇 달이 지나 독기에 중독이 되어 시부모가 병이 들었다. 김씨는 정성을 다해 간호하여 마침내 회복하게 되었다. 그러나 이어서 그 남편이 감염되어 끝내 일어나지 못했다. 김씨는 숨이 끊어질 듯 슬피 울며 급히 남편의 뒤를 따라 자결하려 하였다. 그러자 시아버지가 "네 몸에 바라는 것이 있는데 어찌 급히도 이렇게 하느냐."며 달랬다. 이에 김씨도 마음으로 그렇다고 여겨 남편의 장례를 치르는 모든 준비를 직접 검속하여 후회가 없도록 하였다. 그리고 이후에는 슬퍼하거나 고통스런 모습을 보여 시부모를 안타깝게 하지 않았다. 그 다음 달에 解産을 하여 딸을 낳았다. 그러자 그녀는 밥과 국을 물리치고 가까이 하지 않았다. 시어머니가 달래면 억지로 조금 먹었다. 그러나 시아버지의 환갑날에는 음식을 풍성하게 차려 드렸다. 그리고 그녀의 아버지가 와서 봄이 되면 친정으로 돌아가자고 말하니 온화한 낯빛으로 대답하여 그녀에 대한 집안사람들의 근심을 풀어지게 하였다. 그러던 어느 날 김씨는 밤에 일어나 집안을 둘러보는 것처럼 하였다. 그런데 오래도록 돌아오지 않는 것을 의심하여 찾아보니 뒤뜰 낭떠러지 아래에서 자결을 하였다. 그러나 팔 힘이 약하고 칼이 무디어 칼로 찌른 곳이 여러 곳이었으나 겨우 숨을 쉬며 아직 목숨이 끊어지지 않았다. 그래서 의원을 불러 치료하려 하였으나 사양하며 의원을 물리쳤다. 그녀의 외삼촌이 이 세상에는 목숨보다 귀한 것이 없다는 등의 말로 달래자, 士大夫의 말이 어찌 이와 같을 수 있느냐며 준엄한 말로 대답하고는 숨이 끊어졌다.

이러한 김씨의 행적에 대해 이 통문은 다음과 같이 평가했다. 그녀는 훌륭하고 곧은 貞節로 天地의 떳떳한 법을 따른 것이니, 이와 같은 것을 부정하는 자는 오랑캐이며 禽獸라고 했다. 김씨의 마음속에 가득 찬 貞烈은 조금이라도 되돌아보는 것을 허용하지 않았다며 그 굳은 의지를 찬양했다. 그와 함께 남편의 후사를 이을 희망이 있으면 참고 후사를 기다리며, 또 희망이 끊어지면 마음속의 맹세를 결행하여 한 달을 끌지 않고 마침내 이루었다고 하였다. 이 말은 아들을 낳지 못하고 딸을 낳았기에 후사에 대한 미련을 버리고 자살한 것을 가리키는 것이다. 그러면서 "비바람이 몰아쳐 어둑한 때에도 닭 울음소리 그치지 않는도다. 이미 군자를 만났으니 어찌 기쁘지 않으리오."라는 『詩經』의 구절을 인용하여 미물도 혹독한 시련에 그 본성을 굴하지 않는데 지금의 현실은 서구에 빠져 綱常의 윤리가 흔적도 없이 되었다고 탄식했다. 하지만 궁벽한 시골의 한 어린 아녀자가 하늘의 높음과 땅의 넓음이 끝이 없다는 것을 증명해낸 것이라고 평가했다. 宇宙를 흔들어놓을 만큼 그녀의 우뚝한 절개는 타고남이 보통을 넘어선 것이기 때문일 뿐만 아니라, 500년 동안 절개를 숭상하여 강상의 윤리를 심어놓은 교화의 여력이 다하지 않은 때문이라고 하였다. 그리고 이러한 일은 타고난 본성을 가진 사람이라면 공경하지 않을 수 없으니, 이를 기념하고 드러내는 것은 사림에서 그만둘 수 없는 것이라고 했다. 그래서 사실을 갖추어 道內의 사림에서 가장 으뜸 되는 자리에 있는 옥산서원에 고하니, 엄격한 평가로 추모하는 일을 시행하여 한편으로는 원통하게 죽은 원혼을 위로하고, 다른 한편으로 쇠퇴한 풍속을 격려하도록 하면 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문은 김씨가 남편을 따라 자살한 것이 인륜과 도리가 사라지지 않은 것을 징험하는 것이라고 평가했다. 이 말은 역설적으로 이 통문에서 말하고 있는 인륜과 도리가 과거와 같지 않음을 고백하는 것이라고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 김씨의 행동을 찬양하며 널리 알리고자 하는 것은 유교적 풍속교화를 위해 忠‧孝‧烈을 포상하는 것이 과거 조선의 정책이었기 때문이다. 『大典通編』에 따르면 孝行과 烈行이 旌閭와 復戶에 합치되는 자는 모든 道에서 뽑아서 보고하고, 式年의 연초 마다 禮曹의 세 堂上이 모여 상세히 살핀 후 議政府로 이송한 뒤에 별단으로 왕에게 보고하도록 하였다. 이들에 대한 혜택은 관직이나 물건을 상으로 주고, 더욱 뛰어난 자는 旌門을 내리고 세금이 면제되는 복호의 혜택을 주었다. 그런데 여기서 주목할 점은 효자나 열녀가 국가로부터 공인을 받기까지는 지역사회의 광범위한 지지가 필수적으로 요구된다는 점이다. 왜냐하면 명확한 행적이 드러나는 忠臣는 달리 효자와 열녀의 행적은 국가에서 파악하기가 어려운 일이기 때문이었다. 이러한 이유 때문에 효자와 열녀는 다른 사람에 의한 추천, 즉 지역 士林의 公論에 의한 추천으로 해당 고을 수령이 받아서 이를 각 도의 관찰사가 수합하여 예조에 올렸던 것이다. 이러한 과정으로 효자와 열녀가 결정되다 보니 孝烈을 인정받기 위해서는 그들을 배출하는 집안이 지역사회에서 일정한 지위를 유지하고 있거나, 여타 士族들과 폭넓은 교유관계를 형성하고 있어야만 가능하였다. 이 통문에서 열녀 김씨가 안동김씨로 김영의 후손이고, 그 남편은 仁同張氏로 장석신의 자손이라는 것은 이러한 사실과 밀접한 관계를 갖는 것이다.

또한 향촌사회에서 효자와 열녀를 찾아 널리 알리고 중앙에 보고하여 旌表하도록 하는 일은 대개 향교와 서원에서 하였다. 두 기관에서 사림의 공의를 모으거나 확인한 후 그러한 내용을 수령에게 넘기면, 수령이 이를 감사에게 천거하였던 것이다. 영천향교에서 김씨의 열행을 앞장서서 널리 알리는 것은 그녀가 명문가 집안의 며느리라는 이유도 있지만, 과거 이러한 것은 향교가 하는 일 중의 하나였기 때문이다. 그러나 일제강점기에는 이전과는 다르게 貞烈人에 대한 국가적 襃賞이나 추천의 제도는 없었다. 그럼에도 불구하고 영천향교에서 이와 같은 일을 하는 것은 단순히 그 동안 해오던 일을 관행적으로 하는 것이 아니다. 그것은 당시의 시대적 상황과 밀접한 관계가 있는 것으로 판단된다. 다시 말해서 식민지 초기 일제의 문화통치정책에 의해 과거와는 다른 가치관과 윤리의식이 퍼지면서 전통에 대한 회의와 부정이 확산되고 있는 상황에서 향교와 서원이 이러한 일을 통해 그 동안 정신적 바탕이었던 유교의 가치관을 유지‧보존하려고 했다는 것이다. 이 통문에서 지금의 현실은 서구에 빠져 綱常의 윤리가 흔적도 없이 되었다고 하는 것은 유림의 이러한 의식을 그대로 드러낸 것이라고 할 수 있다. 서구적 가치관의 영향을 받은 지금에 있어서는 이러한 일들이 참으로 비인간적이며 어리석은 짓이라고 통박할지 모르지만, 그 당시의 사림에서는 이러한 일을 하는 것이 바로 무너져가는 진리를 부지하는 성스러운 일로 여겨졌다는 것을 이 통문을 통해 알 수 있다.

[자료적 가치]

이 통문은 조선사회의 根幹이었던 儒敎의 家父長的 家族倫理가 일제강점기에도 서원과 향교를 통해 지속적으로 普及‧維持되어 오고 있었다는 것을 알게 하는 자료이다. 또한 변화해가는 價値觀과 倫理意識에 대해 당시의 사림이 어떻게 대응했는가를 이 통문을 통해 엿볼 수 있다.

『조선시대사학보』제17권 「조선 말기의 旌閭와 가문 숭상의 풍조」, 이희환, 조선시대사학회, 2001

『한국사상과 문화』제67권 「조선시대 昌寧지역의 효자, 효녀, 열녀」, 박주, 한국사상문화학회, 2013

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환