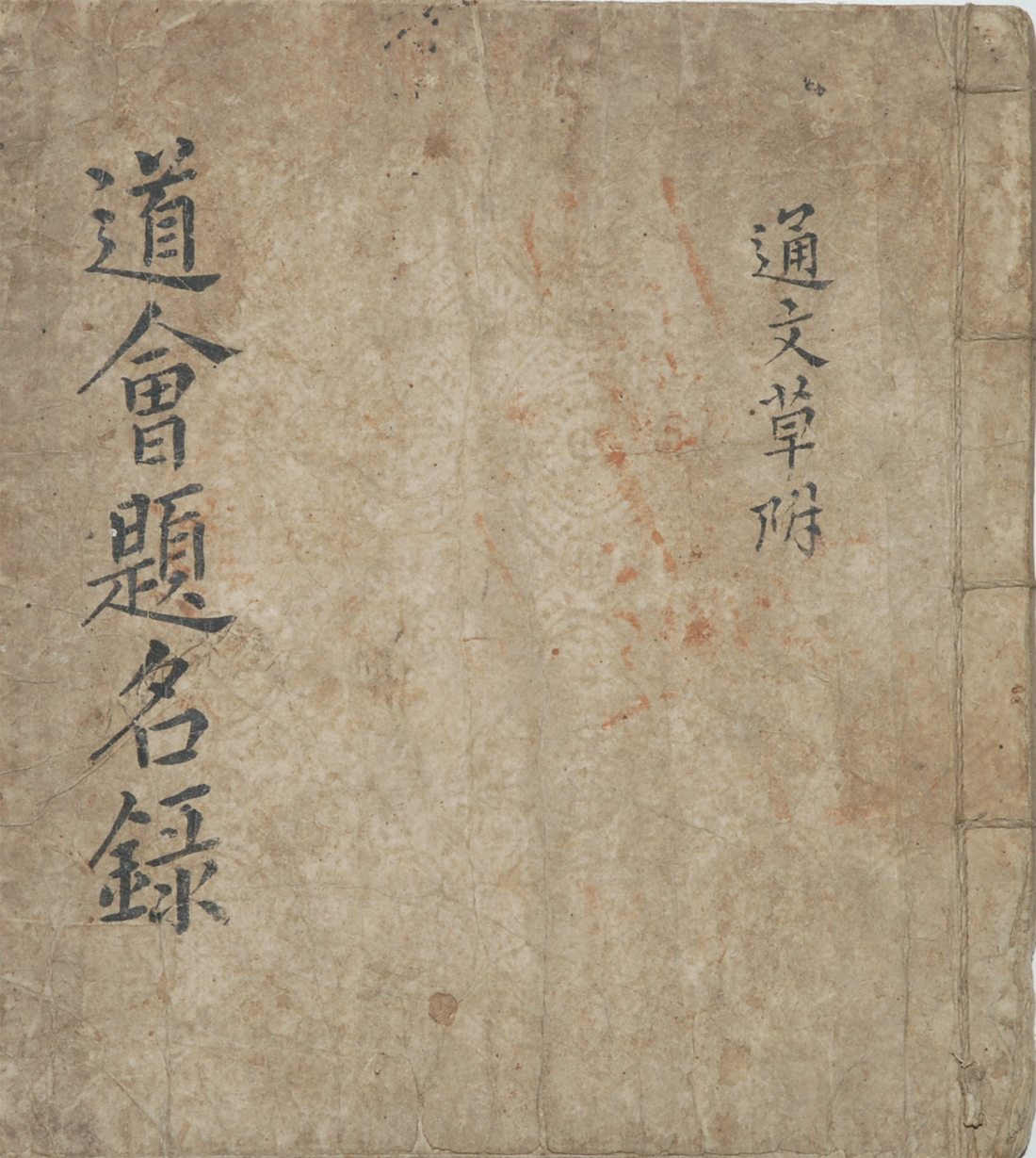

1717년 8월의 肅宗聽政反對疏의 捧入 과정에서 발생한 문제를 성토하고 疏首와 疏色 등의 관련자 처벌을 요구한 옥산서원 道會 通文과 연명한 유림들의 명단 및 安東, 英陽사림의 答通을 엮은 책.

내용 및 특징

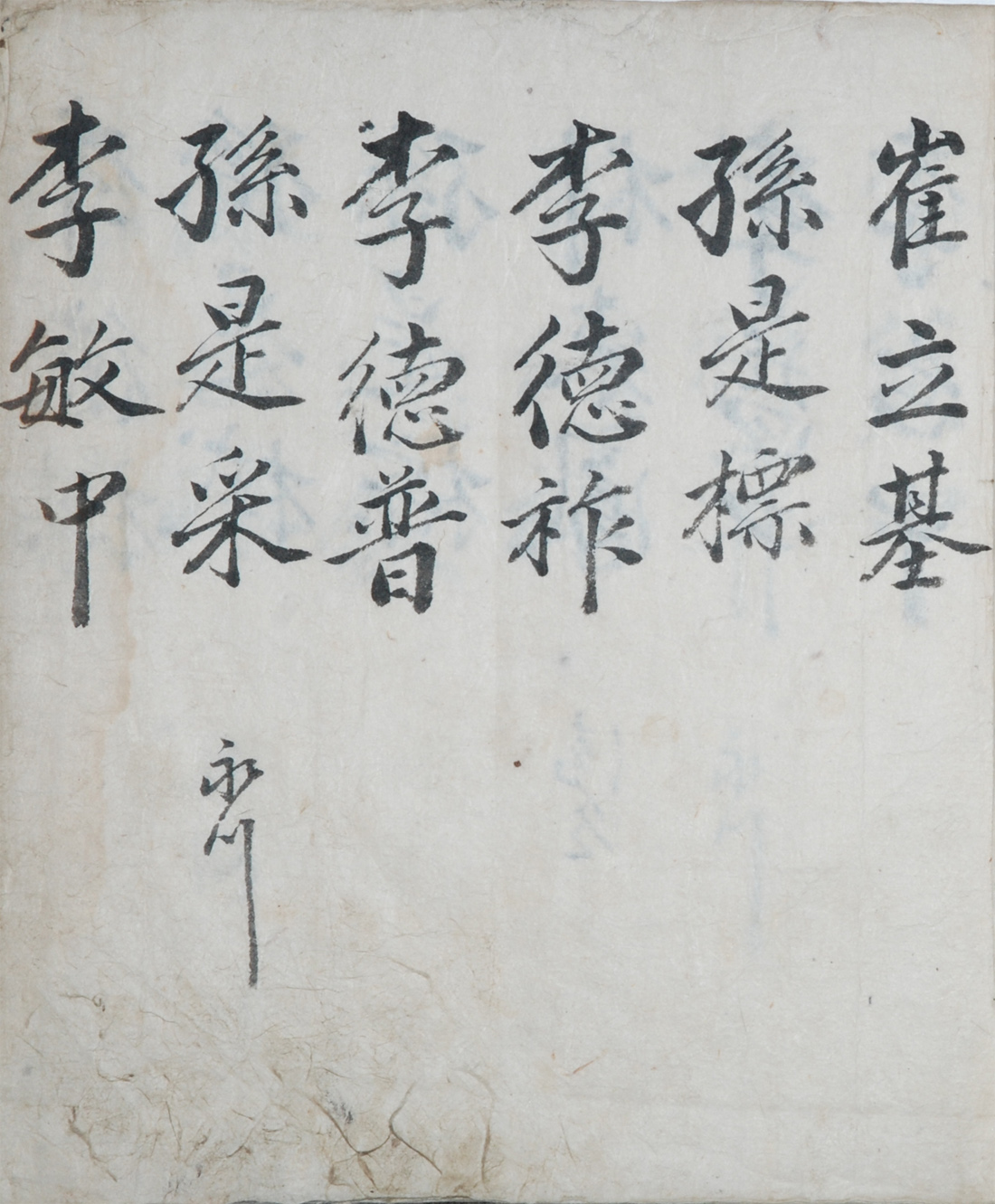

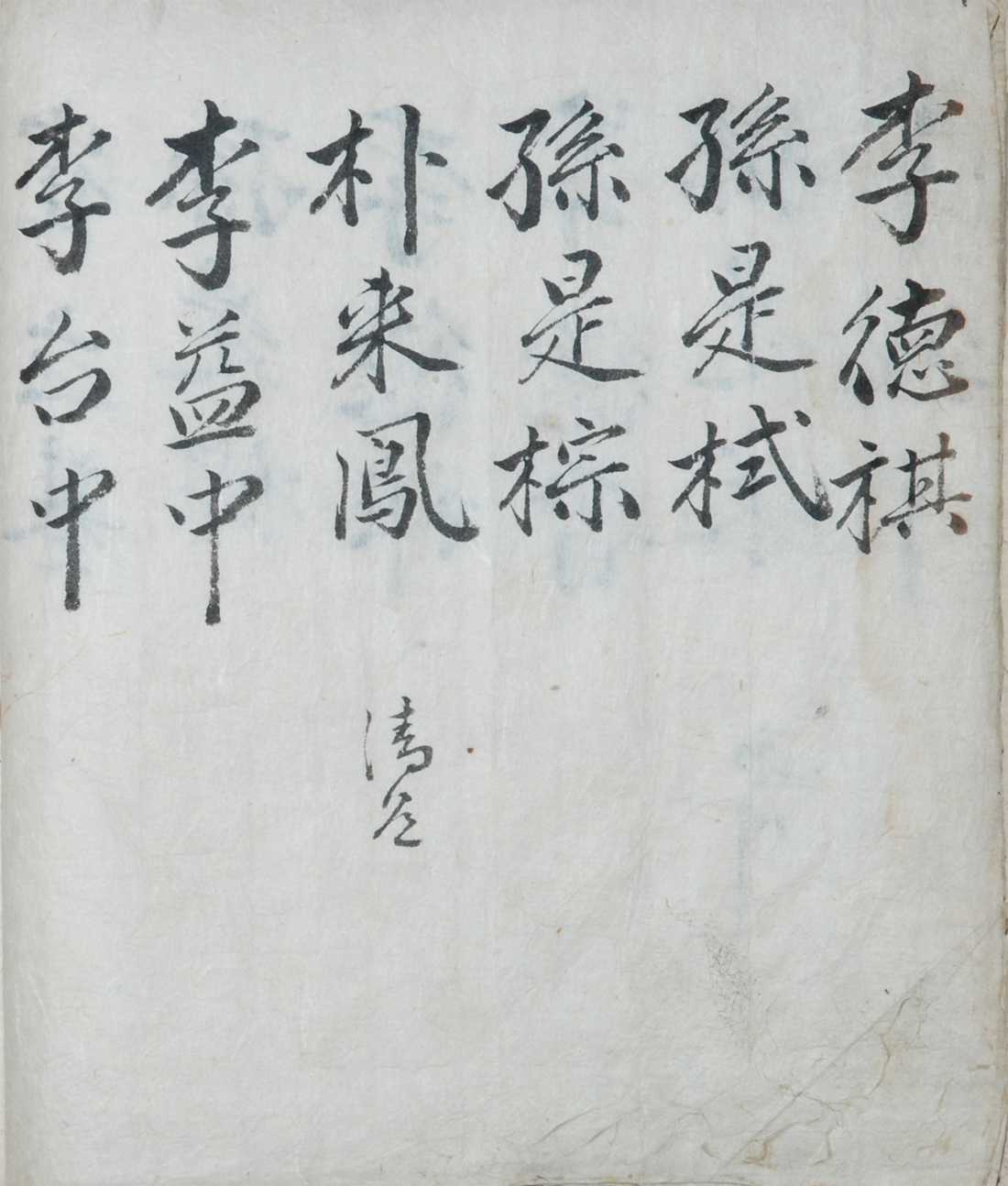

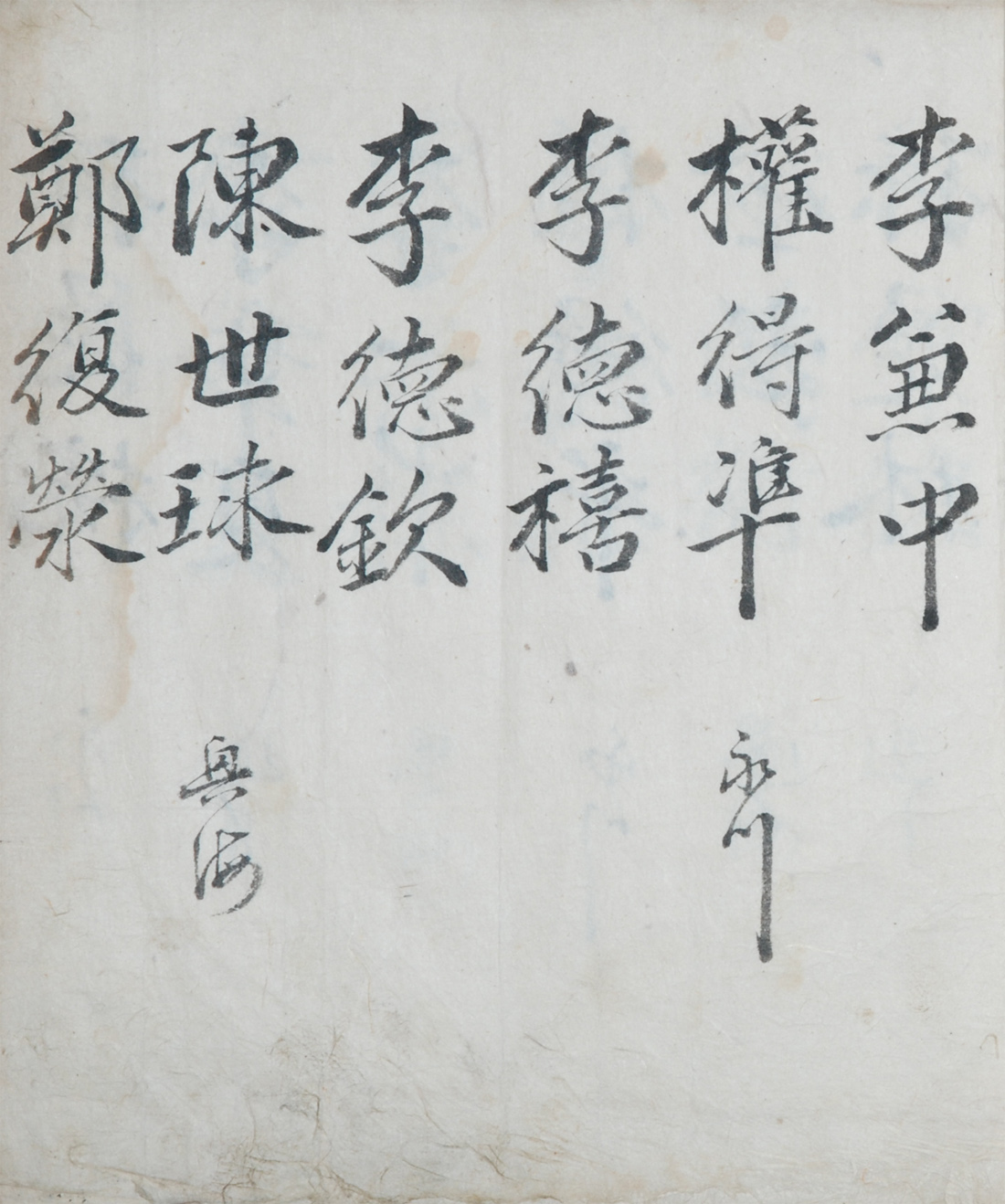

이 성책은 1717년 10월 11일 慶州 유림이 중심이 되어 옥산서원에서 道會를 개최하고, 그때 작성하여 영남의 列邑에 보낸 통문의 초안과 그 통문에 연명한 133명의 명단이 기재되어 있다. 또한 책의 말미에 이들이 보낸 통문에 대한 安東·英陽지역 사림의 答通을 기재하고 있다. 이 도회는 1717년 8월에 올린 儒疏의 捧入과정에서 있었던 不當함과 儒疏의 내용이 무단으로 수정된 것에 대하여 당시의 疏首와 疏色 4인에 대한 처벌을 논의하기 위해 개최되었다. 이들은 禮安에 거주하는 光山金氏 일족과 안동의 의성김씨, 안동김씨들 이었는데 옥산서원 측은 이 관계자들에 대한 儒罰을 결정하고, 도내에 통문을 돌려 이러한 사실을 알리기로 하였다. 이후 그 자리에서 통문의 초안을 작성하였는데, 당시 옥산서원에서 개최된 도회에는 慶州와 인근 永川, 寧海, 延日, 興海 등지에 거주하는 37명의 유림이 모였다.

문제의 발단은 1717년(숙종 43) 7월 19일 숙종이 左議政 李頤命에게 入侍하라고 명하여서, 이이명이 承旨 南道揆·假注書 李倚天·記注官 金弘迪·記事官 權樀과 함께 閤門 밖으로 나아갔는데, 임금의 분부로 이이명 혼자만 입시하게 되었다. 이에 승지와 史官이 극력 쟁론하면서 함께 입시하였지만, 이때는 이이명이 이미 물러나와 자기의 자리에 부복하고 있었기 때문에 이날 임금 앞에서 있었던 이야기는 전하지 못하게 되었다. 이후 여러 신하들에게 밖으로 나가라고 명하고 나서 時任·原任 대신만 부르게 하였으며, 이날 오후에 眼疾로 인해 世子에게 聽政하도록 하는 명을 내렸다. 문제는 청정이라는 중요한 사안을 두고 사관 등을 물리치고 대신과 獨對를 했던 것이며, 독대 당시에 있었던 이야기를 알지 못한다는 것이다.

이이명은 당시 집권세력인 老論의 대표였으며 少論이 지지하는 세자 즉 후대의 景宗은 숙종이 점차 멀리하고 있던 상황이었다. 이에 소론 측에서는 숙종의 청정에 대한 본의를 파악하기가 어려웠기에 독대의 부당함 등을 들어 세자의 청정을 철회하도록 강하게 주장하였던 것이다. 이에 8월 2일 숙종은 세자 청정에 대한 備忘記를 내려 이미 자신의 뜻을 알렸음에도 계속해서 疏章을 올리니 이해할 수 없다고 하였다. 나아가 이들 소장에는 말을 가려서 하지 않는 경우가 많고, 또한 인용하는 바가 사리에 맞지 않는 것이 있다고 하였다. 그러면서 이 일을 핑계로 조정을 어지럽히려는 의도로 소장을 올린다고 인식하고 추후 소장의 봉입을 금하도록 승정원에 명하였다. 이에 승정원에서 세자에 관련된 일이므로 중대한 것이 있으니 전례에 따라 봉입하게 할 것을 청했으나 끝내 허락하지 않았다.

이후 世子 聽政과정에 있어서의 老論 大臣 독대에 대한 부당한 소식이 경상도 유생들에게도 전달되었다. 이에 세자를 지지하는 남인들 입장에서는 독대의 부당함과 청정의 철회를 주장하는 여론이 일어 유소를 봉입하게 되었다. 당시의 사정은 실록에 다음과 같이 나온다. 1717년 8월 9일에 경상좌우도 監試의 初試가 罷場되었다고 하였다. 영남우도의 유생들이 지난번 筵席에서의 분부가 非常했었다는 말을 듣고서 태연히 科擧에 응시할 수 없다고 여겨 疏章을 올려 대궐에 아뢰어야 한다고 하였다. 그리하여 開場하기 數日전에 수백 명이 무리를 지어 곧바로 錄名廳으로 들어가서 都錄을 탈취하였고, 設場한 다음날에는 館舍의 正廳에 소장을 올렸다. 그 가운데 試場으로 들어가려는 사람이 있으면 혹은 稜杖을 가지거나, 혹은 돌을 마구 던지며 가로막아서 들어가지 못하게 하였다. 또 성문의 네 모퉁이에 모여 있으면서 성문 밖의 科儒들로 하여금 성내에 발을 붙이지 못하게 하였다. 左道의 유생들도 개장한 다음날 상소하려고 하여 시소에다 마음에 품은 바를 써서 바치고는 試場으로 나아가려고 하지 않았다. 양도의 考官이 임금이 내린 비망기를 게시하고 처분이 올바르게 되었다고 曉諭하면서 분란을 일으킬 필요가 없다고 하였으나 끝내 듣지 않았으므로, 드디어 罷場하였다고 한다. 8월 30일에는 경상좌도 유생 金升國 등과 우도 유생 黃鐘準 등이 각자 儒疏를 捧入하기를 승정원에 요청하였다. 승정원에서는 왕명으로 이러한 종류의 상소는 勿捧하라는 명이 있다고 수차례에 걸쳐 말하였지만, 이들이 반드시 登徹하고자 하며 끝내 퇴거하지 않으니 그 글에 그만큼 중요한 바가 있기 때문이라고 보았다. 그렇기에 한결같이 물리치기에는 어려움이 있으므로 국왕에게 稟議하였는데, 왕은 봉입하지 말라는 명을 재차 내렸다. 이상이 통문이 작성되기 이전까지의 상황이다.

이 통문에서 말하는 바는 科場에서 시험을 거부하고 上書를 올리기로 한 것은 크게 의논한 것도 아니고, 모두가 행동한 것도 아니었다고 하였다. 또한 이들이 상소를 가지고 입도하였을 때 협박하는 말을 듣고 두려워하여 감봉한 상소의 원본을 버리고 출처를 알 수 없는 새로운 글을 얻어 넣었다고 한다. 이렇게 상소의 원본이 이미 고쳐져서 士論이 어그러지고 과격하게 되었으며, 그 의미가 더욱 구차해졌기에 허가를 받기는 더욱 모호해졌다고 하였다. 이러한데도 오히려 임금에게 상소를 올리며 협박하고 伏閤한지 반나절 만에 물러났다고 하니, 지금은 먼저의 경솔한 것을 분쇄하고 이치에 맞지 않는 것을 일제히 없애서 되돌리는데 힘을 다하여 영남의 유생들이 망신을 당하는 것을 멈추게 해야 한다고 보았다.

또한 소문에 들으니 이번의 상소 일로 서로 비방하고 헐뜯는 것이 심하여서 一道의 기운이 비뚤어지고 다하는 지경에 이르렀으니 이를 멈춰야 한다고 통탄해 하였다. 그러면서 이에 대하여 疏首가 책임져야 한다고 보았다. 이들은 상소를 따르는 일은 남의 일이 아님에도 지극한 節義로 밝게 보지 못하고, 스스로 두려워하여 협박하는 것을 취하여 얻은 것도 없었다고 하였다. 나아가 그 자신이 속해있는 곳 즉 고향의 인심을 잃고 스스로 방관자가 되었다고 하였다. 실제 그의 동생 金師國과 一家 사람 金衡國이 조정에서 勿捧한다는 소식을 듣고 궐문에서 뛰어나와 試場으로 흩어져 들어가며 얻은 바가 있는 것처럼 기뻐했다는 소식을 듣고는, 花山(安東)에서 분노의 말이 많았는데 그러한 행동은 廉恥를 모르기 때문이며 그것은 스스로 구제하기는 어렵다고 보았다.

이외에도 金夢濂, 金啓鐸은 疏色으로써 바르게 잘 살피지 않고 끝내 앞에서 잘못된 상소를 끌고 갔으며, 나머지 陪疏人 가운데 일부는 순순히 따르지 않았기에 이들 19인이 늘어서서 다투었다고 들은 것이 다소나마 마음을 든든히 해준다고 하였다. 다만 견고히 그것을 지키지 못한 잘못은 있다고 지적하였다. 옥산서원에 모인 사림들은 이미 일어난 일로 많은 이들의 옳고 그름의 짚다가 종국에는 사안의 촛점이 어지러워져서 잘못을 징계하는 것이 없어지고, 그로 인해 영남의 節義가 사라질 것이 우려된다고 하였다. 그렇기에 만약 도내의 사림들이 허락한다면 경주와 인근의 章甫들이 옥산서원에 모여 이 문제를 바로잡는 방안에 대하여 논의한 것을 發議하여 이 사태를 수습하고자 한다고 하였다. 이에 소두와 소색 등의 罰目을 정하였는데 疏頭 金升㕵은 남들을 위협하고 겁을 줘서 상소의 원본을 고치는 것을 도모하였기에 黜道를 시행하고, 疏色 金夢濂, 金啓鐸은 소수에게 붙어 사림에게 수치를 주었으므로 損徒를 시행한다고 했다. 또한 김사국, 김형국은 이미 유소의 일이 있음에도 부끄러움을 모르고 시험장에 들어갔으니 永損을 시행하고, 陪疏한 여러 인사들은 우선은 죄를 논하지 않는다고 하였다. 통문의 말미에는 옥산서원에 모인 유생들이 벌목을 정한 것은 즐거워서 하는 것이 아니며, 이번 봉소의 일로 영남내 유림의 논의가 분분하여 바로서지 않고 어렵게 이어가고 있는 상황을 없애기 위한 부득이한 선택이라고 하였다. 그러므로 모두가 동참하여 다름 의견이 없길 바란다고 하였다.

이렇게 작성된 통문은 이후 133명이 연명하여 도내 각처에 보내졌다. 이후 龍宮, 安東, 榮川, 寧海 등지에서 모인 18인이 안동 屛山書院에서 道會를 개최한 후 옥산서원 통문에 대한 답통을 보내왔다. 이들은 近來의 疏儒들의 그릇된 일은 할 말을 잃게 만들었다고 하면서, 그것으로 인해 당초 科場을 破하고 儒疏를 만들었던 본뜻은 마침내 빛을 잃게 되었고, 영남의 300년된 正大하고 격앙된 士氣는 막히고 시들해져서 타락하여 한바탕 웃은 거리가 되었다고 하였다. 그렇기 때문에 상소를 배송한 무리의 우두머리되는 자만 일제히 논죄하기는 부족하고, 그 나머지 따랐던 陪疏人들 역시 꾸짖어야 한다고 했다. 또한 이러한 논의가 멀고 가까운 곳에서 일어나 한 목소리로 儒罰을 행해야 한다고 하니, 옥산서원 도회의 여러분들이 道內에 통문으로 밝힌 것처럼 소수와 소색 및 배소하여 입시한 무리들은 모두 벌목을 시행하는 것으로 결정하고 이를 보여 서로 경계하는 것이 옳다고 하였다. 대개 공론은 사실을 誣告하는 것이 아니며, 一道의 本意가 너와 내가 없는 즉 이미 결정한 公案을 여러 곳에서 再論할 필요가 없다고 하였다. 이것은 당시 공론이란 것이 한 지역에서 발의되었다고 해도 일도의 전 지역에서 시행되던 것이 보편적이었음을 말하는 것이다.

이에 병산서원에 모여서 회의한 결과 일제히 옥산서원 도회에서 정한 罰目에 의거하여 시행하기로 했기에 回諭한다고 하였다. 다만, 이들은 더 나아가 배소인들까지 처벌해야 한다는 입장을 취하고 있었다. 이러한 입장은 문제가 되었던 상소의 원문을 변경한 범인을 찾지 못한 상태에서 일방적으로 소두를 범인으로 지목하여 처벌하는 것에는 무리가 있다고 보았기 때문이다. 그렇기에 배소에 참여한 모든 이들에게 이 문제에 대한 책임을 물어야 한다고 보았다. 이러한 안동지역 유림들의 입장은 어쩌면 당연한 것이었다. 소두인 김승국은 안동의 대표적인 명문가인 광산김씨로서 유소의 변경시 자신과 가문이 겪을 일들을 모를리 없다는 것이다. 또한 소두의 경우 영남유생을 대표되는 자리이기에 장차 유소로 인해 가장 먼저 처벌을 받을 수 있는 위치에 있음을 진작부터 알고 갔다는 것이다. 결국 소수의 입장에서는 상소를 변경할 어떠한 이유도 없으며, 모든 유생들이 상소를 지키고 있는 것이 아니기에 특히 유소에서 징치의 대상으로 지목된 대신들의 영역인 한양에 들어가서 그들에게 협박 내지 회유된 자가 저지른 일로 보았다. 그러한 자는 소색 내지 배소인들일 수도 있으며, 혹은 그들을 陪從한 하인들일 수 도 있다고 보았다. 그렇기에 봉소인들의 처벌 수위를 두고 그동안 도내의 혼란이 있었던 것으로 짐작된다.

이러한 상황에 대한 顚末은 英陽士林 道通에서 구체적으로 확인이 된다. 통문에서는 破場의 이유가 大臣들과 임금의 進對가 비정상적이었고, 聽政의 명이 내려진 것의 사실도 분별하기 어렵다고 보았기 때문이라고 하였다. 아울러 유소를 바꾸는 것에 대해 疏首라는 자가 어떠한 생각이 있는지, 그로 인해 무슨 이익이 있는지 알지 못하겠다고 하였다. 이미 봉함한 疏本을 버리고 새로운 문자로 얽혀 만든 것을 捧入하여 公論을 멸시하고 홀로 자기의 뜻을 행하는 것은 진실로 어떠한 마음을 가진 것인가라고 反問하였다. 그러면서 상소하는 것은 동궁을 보호하고, 독대한 대신들을 배척하는 것이었는데, 최근에 소위 새롭게 쓴 疏本이라는 것이 누구의 손에서 나온 것인지 알지 못하고, 그것이 지시하는 含意는 관찰해보면 대신들을 배척할 근거라고는 한마디도 없다고 하였다.

그렇기에 疏本의 옳고 그름에 대하여 각자 다른 뜻이 있어 동일하지 않았다면, 곧 상소를 封緘하는 당일에 있었던 여러 유생들 중에서 고쳤다고 보는 것이 옳다고 하였다. 疏首는 풍모와 기상이 그때나 지금이니 다름이 없는 것으로 보아서 독대한 대신들의 협박에 위축되어 소본을 수정하지는 않았을 것이며, 만약 그것을 고쳤다면 결과적으로 일이 틀어질 것을 미리 알고 지금처럼 욕먹지는 않았을 것이라고 하였다. 그렇기에 무릇 서울에 이르렀을 때 마음을 바꿔서 측근의 사람이 반대로 말을 바꾸는 것을 도모하였을 것이라고 보았다.

다음으로 陪疏행렬에 대한 문제를 제기하였다. 승정원에서 유소를 물리치고 돌아보지 않았을 때 그것을 넘어서는 강한 의지로 모든 유생들이 상소를 捧入하기로 동의하였다. 즉, 이들은 복합하여 반드시 상소를 임금에게 올리기로 단단히 다짐하고 이것을 곧 呈疏의 규칙으로 했다는 것이다. 이러한 강경 자세에 승정원에서는 재차 국왕에게 유소의 봉입을 품의하였지만, 허가를 받지 못하였다. 유생들은 유소가 물리쳐지자 다시금 捧入하는 방법을 조절하는 자리에서 모두가 개인적인 사정으로 마음을 바꾸어 사사로이 상소를 외설되게 하였다고 하였다. 그래서 복합하던 당일과 다음날에도 하루도 궐문을 지키지 않고, 겨우 勿捧하라는 교지를 받고는 즉시 흩어져 떠났으며 그들 중 소수의 아들·사위·동생·조카들은 급히 東堂 升補試에 들었다고 하였다. 즉 협박내지 과거시험을 위한 회유에 넘어가 상소의 내용을 바꾼 것이며, 여기에 동참한 일부 배소인들이 소수의 일가이기에 소수가 모른 척 넘어간 것이라고 보았다. 그렇기에 소수는 公人으로서 이를 규명해야 한다고 주장하였다. 이처럼 疏色들에 대한 異見이 극심한 가운데 陪疏한 모든 유생들에 대한 규명도 충분하지 않았다고 보았다.

이것으로 보아서 원래부터 本意는 陪疏를 하는 것이 아니라 科行을 위한 것이었다고 비판하였다. 나아가 아버지가 소수를 하고, 아들이 製疏를 하고, 동생이 疏色을 하는 것은 한 집안의 사적인 상소이지, 한 도의 공론에 의한 유소가 아니라고 보았다. 그렇기에 배소원들이 당초 일을 시작할 때부터 열심히 움직여 엄하고 격렬하게 논의하는 士氣가 진실로 있었다면, 入京하는 날 사특한 의론이 일어나서 正論을 배신하고 버리는 일은 그 장소에서 영원히 ㅤㅉㅗㅈ아버렸을 것이라고 하였다. 이에 이번 일로 모든 영남의 사림들이 웃음거리가 되었으니 이들을 벌주어서 警戒하는 방법이 없을 수 없다고 하였다. 그러면서 疏首이하 陪疏한 유생에 이르기까지 죄의 輕重에 따라 벌을 주어야 된다고 했다. 이에 소수는 마땅히 우두머리로서 새로운 상소를 杜撰한 죄를 받아야 하며, 다음으로는 스스로 疏色 이 된 자와 다음으로 邪論을 일으킨 자, 다음으로 강한 의지에 무작정 동의한 자로 구분하였다. 이외에는 과거를 본 무리들을 구분하여 벌을 논하는 방안이 있어야 한다고 했다. 그러면서 영양의 陪儒는 이미 削籍하는 것으로 논의되었다고 전하였다.

마지막으로 소본을 봉입하는 과정에서 발생한 비용은 다른 고을의 校院에서 자금을 보내온 것으로 一道의 공공의 재물이므로, 일부의 사림이 과거를 보기위해 사사로이 사용하는 것은 불가능하다고 했다. 그렇기에 배소한 유생으로서 과거에 응시한 자들의 실상을 상세히 조사하여 지급했던 자금 일체를 되돌려 받고 이후에 상소를 치르는 비용에 보태자고 제안하였다.

영양사림들은 소수가 소본을 고쳐서 자신과 가문을 욕되게 할 만한 근거가 부족하고 증거도 없다고 보았기에 같이 동행한 소색과 배소인들에 대한 조사를 강화해야 한다는 입장이었다. 또한 이들 모두를 죄에 경중에 따라 구분하여 처벌해야 한다고 주장하면서, 자신들의 고을에서 배소했던 인사는 유안에서 삭적했음을 전하였다. 나아가 이들 배소인들 모두에게서 상소에 들었던 경비를 환급받아 그것은 추후에 상소하는데 필요한 자금에 보태자고 제안하였다.

자료적 가치

이 자료는 숙종이 노론의 대신 이이명과의 독대 이후 추진된 세자(경종) 청정에 대한 반대파들의 동향을 알려준다. 숙종은 노론세력과 함께 연잉군(영조)으로 세자를 교체하기 위한 명분을 얻기 위해 세자청정을 추진하였다. 그러나 세자를 지지하는 소론세력과 남인들은 이를 우려하여 청정논의 절차에 있어서의 부당함과 청정의 철회를 요구하는 상소를 올렸다. 특히 재야세력으로 밀려난 남인세력은 희빈장씨의 아들인 세자의 보호와 노론 대신에 대한 공세를 강화하기 위해 유소를 올렸던 것이다. 이 자료는 당시 유소 봉입과정에서 발생한 문제와 이를 해결하기 위한 영남 사림들의 모습을 구체적으로 확인할 수 있는 자료로서 가치가 높다. 아울러 영남내 친노론계의 확산이라는 측면에서도 주목할 만한 자료로 보인다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환