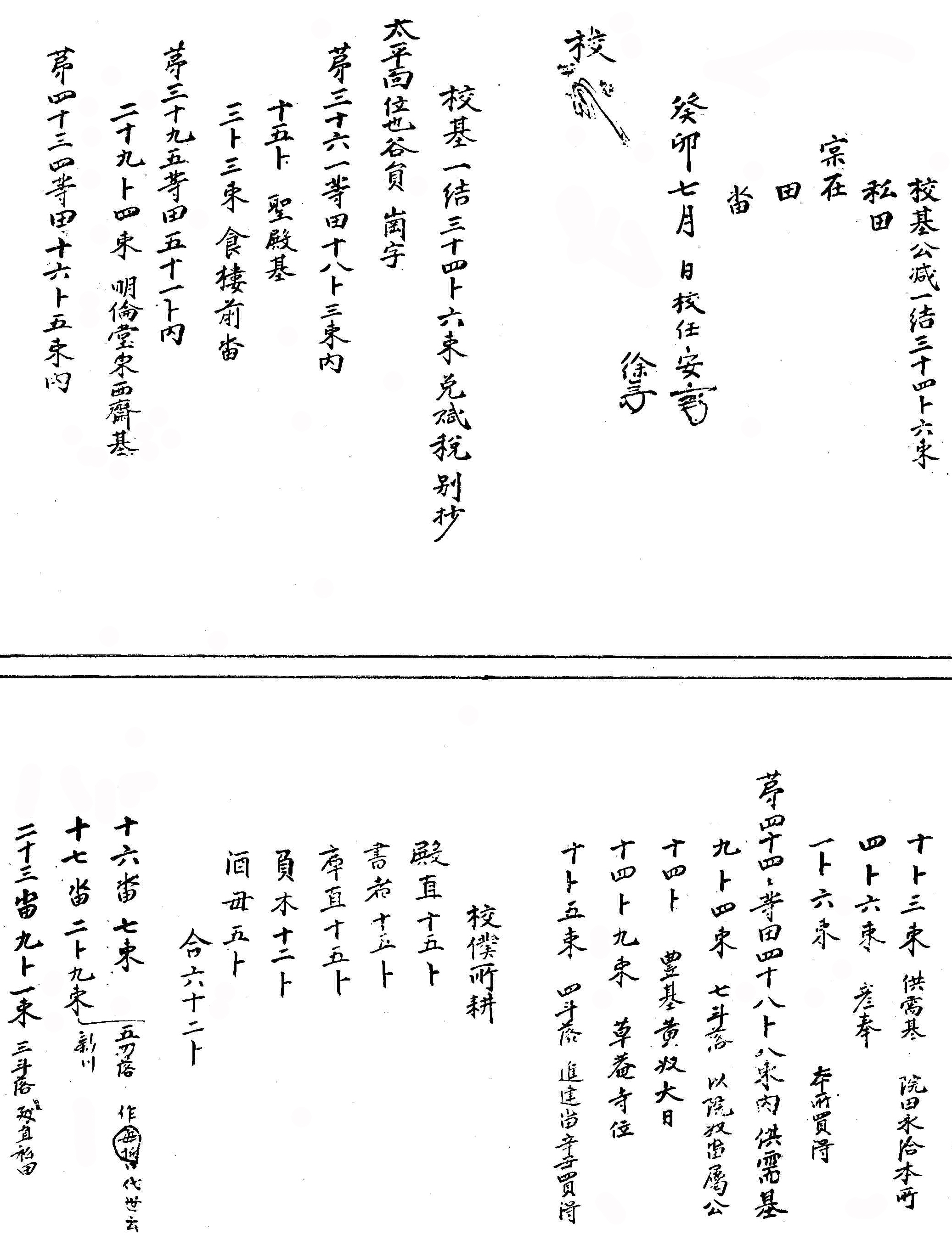

계묘(1723)년 7월에 작성된 것으로 부세를 면제받는 순흥향교 소유 전답지 만을 별도로 기록한 것.

자료의 내용

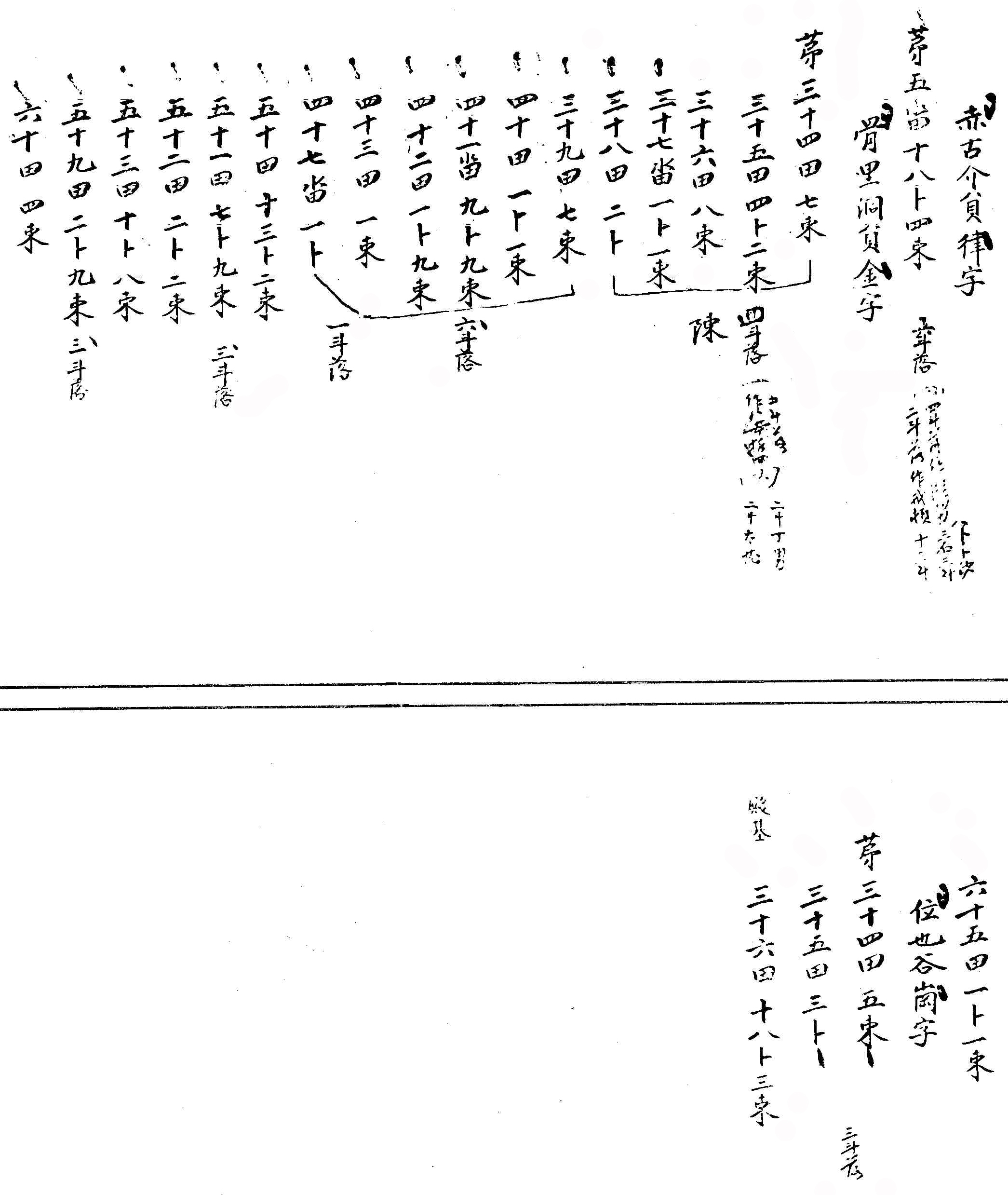

癸卯年 7월에 작성된 것으로 첩으로 구성되어 있으며, 앞뒤의 일부분이 탈락된 것으로 보인다. 鄕校基의 1結 34卜 6束에 대한 地番과 각 건물의 地番, 地積 등을 구체적으로 적어 두었다.

향교는 官學으로서 중앙에서 土地와 奴婢가 지급되고 있었다. 이러한 토지와 노비는 순흥에서도 鮮初부터 지급되었을 것이나 행정구역으로서의 순흥부가 혁파됨과 더불어 다른 기관, 지역으로 이속되었을 것이다. 그러다가 府로서 복설되고 향교가 중건됨에 다라 새로이 토지와 노비가 지급되었야만 했다. 복설 후 향교의 토지와 노비에는 鄕中에서의 上書를 통해 1690년에 중앙정부에서 劃給되었는데, 정확한 토지의 획급량은 확인할 수 없으나 중앙으로부터의 획급과 일부는 향교에서 買得으로 구성된 것이었다. 순흥향교에 소장되어 있는 《鄕校雜錄》 중 신축(1721)년에 작성된 자료를 통해서 순흥향교가 소유하고 있던 전체 전답의 양을 알 수 있다. 또한 전답에 부기되어 있는 기록에서 매득이 상당함을 알 수 있다. 당시의 순흥향교 소유 전답은 己上 9결 12복 1속과 復戶 10결, 校基 1결 35복으로 구분되어 있다. 여기서 기상은 향교가 소유권을 가지고 있던 전답이었던 것으로 보이는데, 이것은 이들 전답의 상당수가 매득된 것에서 확인할 수 있다. 다음으로는 복호조 10결이 분제인데 이것은 원래 향교전으로 지급된 學田이 소유권을 준 것이 아니고, 수조권만을 획급한 것이므로 복호 등의 조처가 뒤따랐다는 것이다. 그래서 향교에 따라 복호의 내용도 免賦稅, 免稅出賦 등으로 각기 달랐다고 한다. 이렇게 볼 때 10결의 복호는 순흥향교에 수조권이 주어진 전답으로, 이것은 大同木과 米를 관에 납부하고, 田稅와 雜役은 견감되었다고 부기되어 있는 사실에서 알 수 있다고 하겠다. 그리고 교기 1결 35복은 상납과 잡역이 모두 견감되었다고 기록되어 있는데, 본 문서에 나타나는 교기의 결부수와 크게 차이가 나타나지 않은 것으로 보아 두 문서가 작성될 시점이 비슷한 시기였음을 알 수 있다.

그러나 이 교기가 향교의 소유전답인 9결 12부 1속 내에 포함된 것인지는 분명하지 않다. 대부분의 향교에서는 교기가 향교소유의 전답에 포함되었을 것으로 보인다. 그러나 본 문서가 작성된 18세기 초반은 향교가 복설된 지 40여 년 미만이어서 당시 향교에서 9결이 넘는 토지를 마련할 수 있었을까 하는 문제가 있다. 이러한 전답은 물론 상당수 매득한 것이기도 하였지만, 일부는 노비의 ‘기상’에 의한 것으로 보인다. 기상이란 無後奴婢의 재산이 상전의 소유로 되는 것을 말한다. 이러한 사정은 매득으로 표기된 전답이 모두 사노비로부터 매득한 것에서 일단 추측해 볼 수 있다. 《향교잡록》갑오(1714)년 8월에 작성된 문서에서 이러한 사정을 구체적으로 확인해 주고 있다.

ㄱ. 奴百一解谷員畓三斗落庫乙納校後厥子得吉偷出文記賣食云

ㄴ. 奴所里奉解谷員畓五斗落庫乙厥繼母儧爲賣食云

ㄷ. 婢丁今田畓渠身死後厥夫次乭盡爲賣食云

위 자료에서 확인할 수 있는 것처럼 ㄱ의 奴 백일이 納校(己上)한 토지와, ㄴ, ㄷ에서는 비록 납교의 기록이 없지만 繼母와 夫가 매매할 수 있었던 토지는 다름 아닌 이들의 소유, 또는 그들 가족의 소유였던 것이 기상이란 형태로 향교에 납교되었던 것임을 보여주는 것이다. 결국은 향교 복설 후 약 40여년 만에 형성된 9결의 토지는 이러한 과정에서 마련된 것으로 추정할 수 있다.

본 문서에서 드러나는 바와 같이 당시 순흥향교에서 소유권을 가진 토지 또한 일반 民田에서와 마찬가지로 대부분 소작경영을 하였던 것으로 파악되고 일부가 校僕들에게 지급되었다. 교복에게 지급된 토지는 62부로, 殿直, 書者, 庫直에게 각각 15부, 負木에게 12부, 酒母에게 5부가 지급되었다고 기록되어 있다. 또한 교기에 해당하는 전답들로부터 거두어들이는 물품들은 각기 따로 쓰이는 곳을 배정한 것으로 기록되어 있어 당시 순흥향교 재정운영의 양상을 보여주는 자료라고 할 수 있겠다.

자료적 가치

순흥향교가 복설되고 얼마 되지 않은 시점에 작성된 문서로서 순흥향교의 재정운영에 있어 절대적으로 작용하였을 향교전답 중 校基에 해당하는 부분을 기록한 것으로서 교기의 운영방식 및 소출량, 운영형태 등을 알 수 있는 중요한 자료이다. 비록 순흥부의 혁파와 복설이 향교에 미친 영향을 직접적으로 언급하거나, 전답의 보수, 유지의 수단 등을 알 수는 없지만, 본 문서가 작성되었을 것으로 추정되는 18세기 초반인 향교복설 후 짧은 기간에 향교의 전답 중 校基가 운영되는 형태를 보여주고 있어, 비슷한 시기에 작성되고 현재 순흥향교에 소장되어진 여타의 문서와의 비교를 통해 향교전답의 전반을 살펴볼 수 있다고 하겠다.

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 경성대학교 출판부, 1992

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

1차 작성자 : 윤정식