1696년에 작성된 것으로 속면에 ‘의국절목’이라 하여 순흥부의 醫局의 편재와 경비조달, 운영 등에 관한 사항이 기록된 醫院完議.

자료의 내용

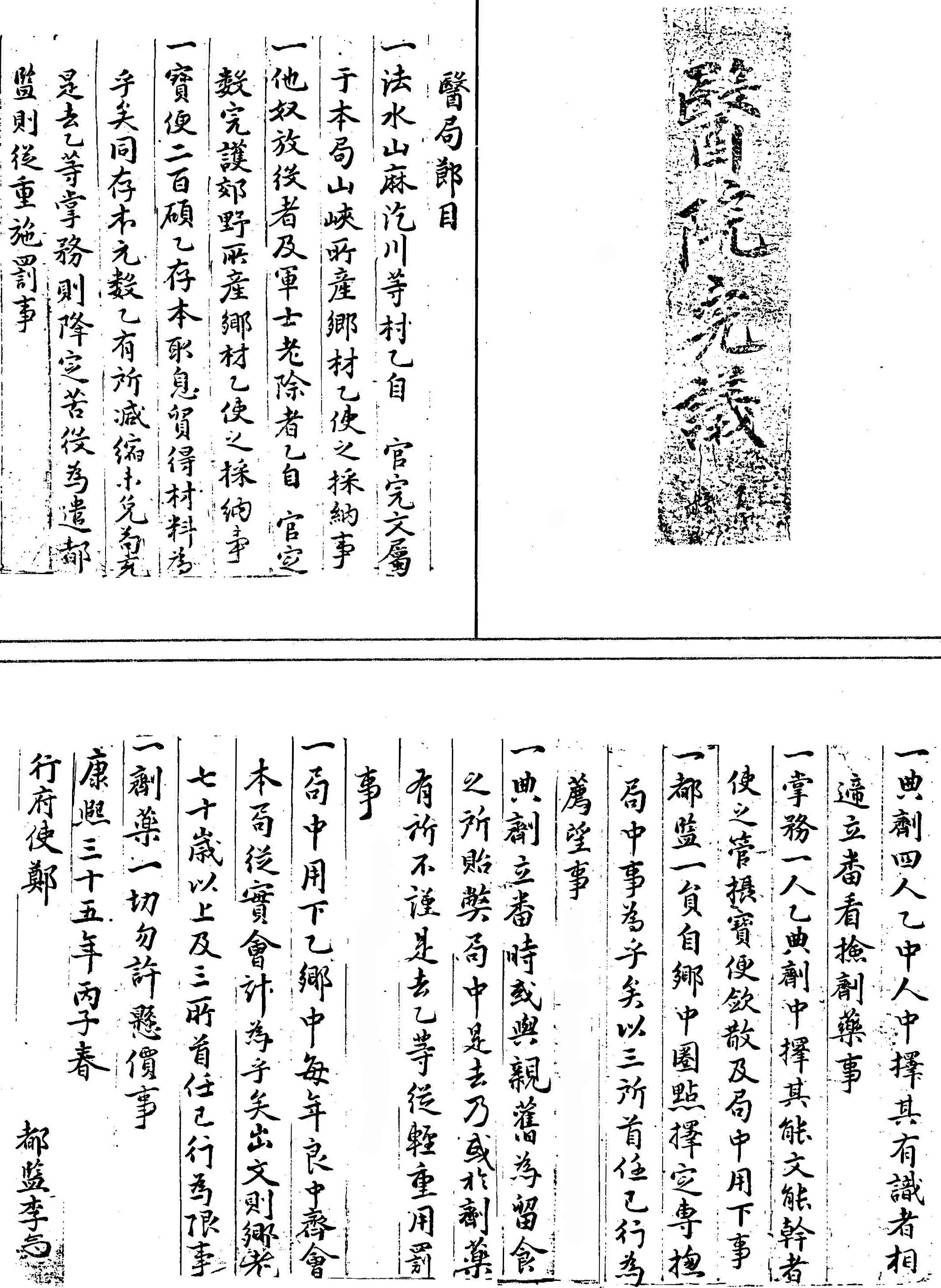

康熙三十五년(1696)에 작성된 《醫院完議》이다. 속면에는 ‘醫局節目’이라 되어 총 9개의 조항으로 구성되어 있다. 順興邑誌에 의하면 醫局은 鄕序堂의 서쪽에 위치하고 있다고 전하는데, 현재 남아 있지 않다. 그 내용을 살펴보면 의국의 경비는 부석면의 법수산과 마흘천 등의 촌락의 鄕材를 身役을 면제받은 자인 他奴 放役者와 軍士老除者를 획급받아 소산물을 採納하게 하고, 원 기금을 유지한 채 그로인해 발생되는 이자로써 운영비를 충당하게 하고 운영비 관리에 있어 부실이 발견될 경우에는 掌務를 즉시 강정하고 향중에서 圈點하여 선정해서 의국의 中事를 담당케 하는 이로써 三所의 首任이 천망한 이인 都監에게 보내 즉시 중하게 벌을 행하라고 하고 있다. 또한 典劑 4인을 중인 중에서 지식이 있는 자로 가려 뽑고 서로 번갈아 가며 당번을 보게 하여 약을 짓는 일을 맡게 하고, 장무 1인은 전제 중에 문장에 능숙한 자로 골라 醫局의 일 중 下事를 담당케 하고 하며, 전제가 立番할 시에 그의 무리들이 의국에서 유식하는 폐해를 입히거나 혹은 약을 조제하는데 근면치 않으면 죄의 경중을 따져 벌하라고 하고 있다. 의국의 운영비용은 매년 발생하는 비용에 의해 실제의 회계를 따르되 향중의 경로한 이와 3소 수임이 정하는 바에 의하라고 하고 있다. 끝으로 제약의 값을 변동하는 것을 불허한다고 하고 府使와 都監의 수결이 있다.

의료정책은 병자를 救療해 주는 것인데, 조선시대에는 병자만이 아니라 일반백성, 죄인, 貧固人 등도 대상이 되고 있었다. 의료구호기관으로는 중앙에 의료행정을 총관하는 典醫監과 왕이 복용하는 약을 조제하는 일을 관장하는 內醫院이 있었으며, 이들 두 기관은 의학연구와 의서의 편찬을 담당하는 역할도 수행하였다. 庶民, 貧民 및 병약자 구료기관으로는 惠民署, 活人署 및 濟生院이 설치되어 있었으며, 각 지방의 의료구호기관으로는 전국 각처 계수관에 의원이 설치되어 있었고, 각도에 파견된 의학교유 및 審藥과 부, 대도호부, 목, 도호부, 군, 현에 의학교육기관을 설치하고 의사와 의생을 배치하였다. 조선시대 지방 의료기관의 설치에 관한 기록으로는 태조실록에 ‘전라도 按廉使 金希善이 각 도에 의학교수 一員을 파견하여 界首官에 醫院을 두고 鄕藥惠民經驗方을 講習시키며, 採藥丁夫를 定屬하여 病者救療에 대비하게 할 것을 啓請했다’는 것이다. 이에 따라 전국 25개처의 계수관에는 한 개씩의 의원이 설치되었으며, 각도에 전의감과 혜민서의 의원 중에서 선임한 종9품의 審藥을 배치하여 의료행정 및 宮中에 바치는 약재를 심사하였다. 그러나 순흥은 위의 25개 계수관에 해당되지 않는 지역으로 자체적으로 의국을 설치, 운영하면서 나름의 절목을 작성토록 하여 지역 백성들의 의료행정을 담당하였던 것으로 보인다.

節目에서 보이는 내용이 조선시대 중앙 의료기관에서 마련했던 규정과 조선왕조시대의 의료정책의 실시내용과 크게 다르지 않은 것을 알 수 있다. 당시 순흥의 의료방법은 주로 약의 조제에 국한된 것이었는데 이는 아마 당시 의원이 설치된 25개의 계수관 중 安東과 尙州가 인접해 있었던 것과 관계가 있을 것으로 파악된다. 하지만, 여타의 지역에서 발견되지 않은 의원절목을 통해서 당시 순흥부사 鄭重昌의 애민정신이 투영되었고 이는 현재까지 순흥에 남아 있는 정중창의 去思碑가 단종복위운동을 주도한 금성대군과 희생자들의 넋을 위로하고 명예회복을 위해 나라에 상소를 올려 금성사의 단소를 마련하게 하였을 뿐만 아니라 순흥의 일반백성들의 救療를 위해서도 노력하였다는 것을 반증하고 있다고 하겠다.

백성들의 질병 치료는 국왕의 중요한 통치행위 중 하나였고, 왕명을 받든 지방에 파견된 수령들은 이를 대변하는 역할을 담당하였다. 이것은 사회의 안정을 구축하고 생산에 종사할 수 있는 노동력을 확보하여 국가를 굳건히 이끌어 갈 수 있는 바탕이 되도록 하는 정책이었고, 본 문서는 그러한 정책의 수단의 일면을 나타내 보여주는 것이라 하겠다.

자료적 가치

조선시대의 의료기관으로는 중앙의료기관으로 내의원, 전의감, 혜민서, 활인서, 제생원 등이 있었고, 지방의료 기관으로서의 의원 등이 있었다. 하지만 지방의료기관은 기록에 의하면 계수관 25개처에 설치된 것으로 나타나 있다. 순흥은 계수관에 포함되지 않은 지역이면서도 부사의 애민정신이 의원을 설치하여 지역의 백성들의 의료정책을 시행하였다는 것을 보여준다. 지역의 산천을 鄕材의 근거지로 삼아 자체적으로 의료정책이 실행될 수 있도록 절목을 마련하여 의료행위를 실시하며, 운영에 있어서의 폐단을 바로잡기 위해 만들어진 절목이지만, 어떠한 약재가 주로 사용되었는지, 의료행위에 있어 제약을 제외한 다른 여타의 방법이 시행되었는지에 대한 사항 등은 기록되어 있지 않은 한계가 있으나 본 문서는 지방의료 기관으로서의 순흥의 醫院의 운영 등에 사항을 기록한 것으로 당시 순흥지역에서의 백성들의 의료기관 운영의 실체를 보여주는 자료로서 가치를 지닌다고 하겠다. 또한 당시 순흥부사 鄭重昌의 치적을 보여주는 자료로서 현재 남아 있는 鄭重昌去思碑의 실질적 내용을 뒷받침 하는 자료라고 하겠다.

금성단은 고을 북쪽 5리 내죽면 영귀봉 서쪽인 紹修書院에서 서북쪽으로 약 200m 가량 떨어진 곳에 있다. 조선 세조 때 端宗의 복위를 도모하다가 화를 당한 錦城大君과 순흥부사 李甫欽 및 그와 연루되어 순절한 義士들을 추모하기 위하여 설립된 제단이다.

단종복위운동이 실패하자 그 일에 연루되어 순흥에 圍籬安置되어 있던 금성대군은 1456년 成三問 등 사육신과 의기투합하여 강원도 영월 청량포에 유배된 단종을 복위하기 위하여 순흥에서 의사들을 규합하던 중 발각되었다. 관련자는 모두 학살당하고 순흥부는 폐읍되었다. 1683년 순흥부가 복원되고 순절의사들이 伸寃되자 1719년에 부사 李命熙가 주창하여 그 유허지에 금성단을 설치하였다. 1742년(영조 18)에는 경상감사 沈聖希가 주창하여 단소를 정비했다. 1980년에 단소 앞에 재청과 주사를 건립함으로써 현재의 모습을 갖추게 되었다. 매년 봄가을에 享祀를 지내고 있고 1993년 11월 30일 경상북도기념물 제93호로 지정되었다.

『順興邑誌』,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『福祉行政論叢』11輯「朝鮮王朝時代의 醫療政策」, 崔昌茂, 韓國行政福祉學會, 2001

『韓國人物史硏究』18「조선 성종의 향약활용과 의료정책」, 이숙경, 韓國人物史硏究會, 2012

1차 작성자 : 윤정식