1905년 慶尙南道 南海郡의 郡守 金思澳가 퇴임하기 직전 군의 재정 문제를 정비하기 위해 제정한 절목

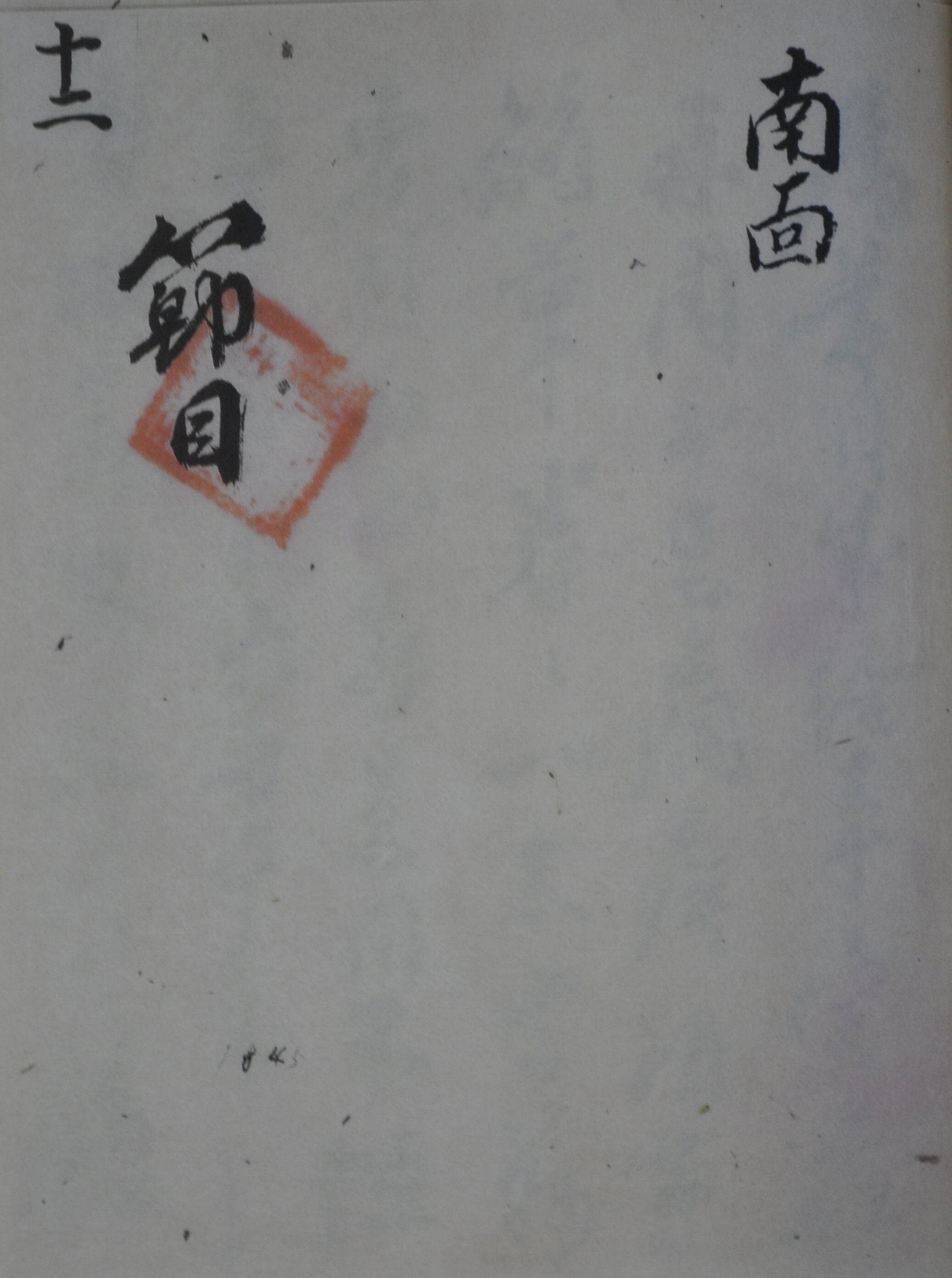

南面 節目

자료의 내용

1905년 1월 慶尙南道 南海郡에서 제정한 節目이다. 절목에는 당시 남해군이 가지고 있던 邑用의 문제, 즉 고을 재정과 관련된 조목 4개조가 수록되어 있다. 이때 제정된 절목은 관내 各面에 分給되었는데, 본 절목은 그 중에서도 南面에 分給된 것이다. 본 절목은 18세기 후반 남면에서 결성된 南面鄕約契가 소장하고 있는데, 현재 남면향약계에는 본 절목을 비롯하여 남면의 면 행정과 관련된 각종 문서가 남아 있어 당시 향약 운영의 실태를 살펴 볼 수 있게 해준다.

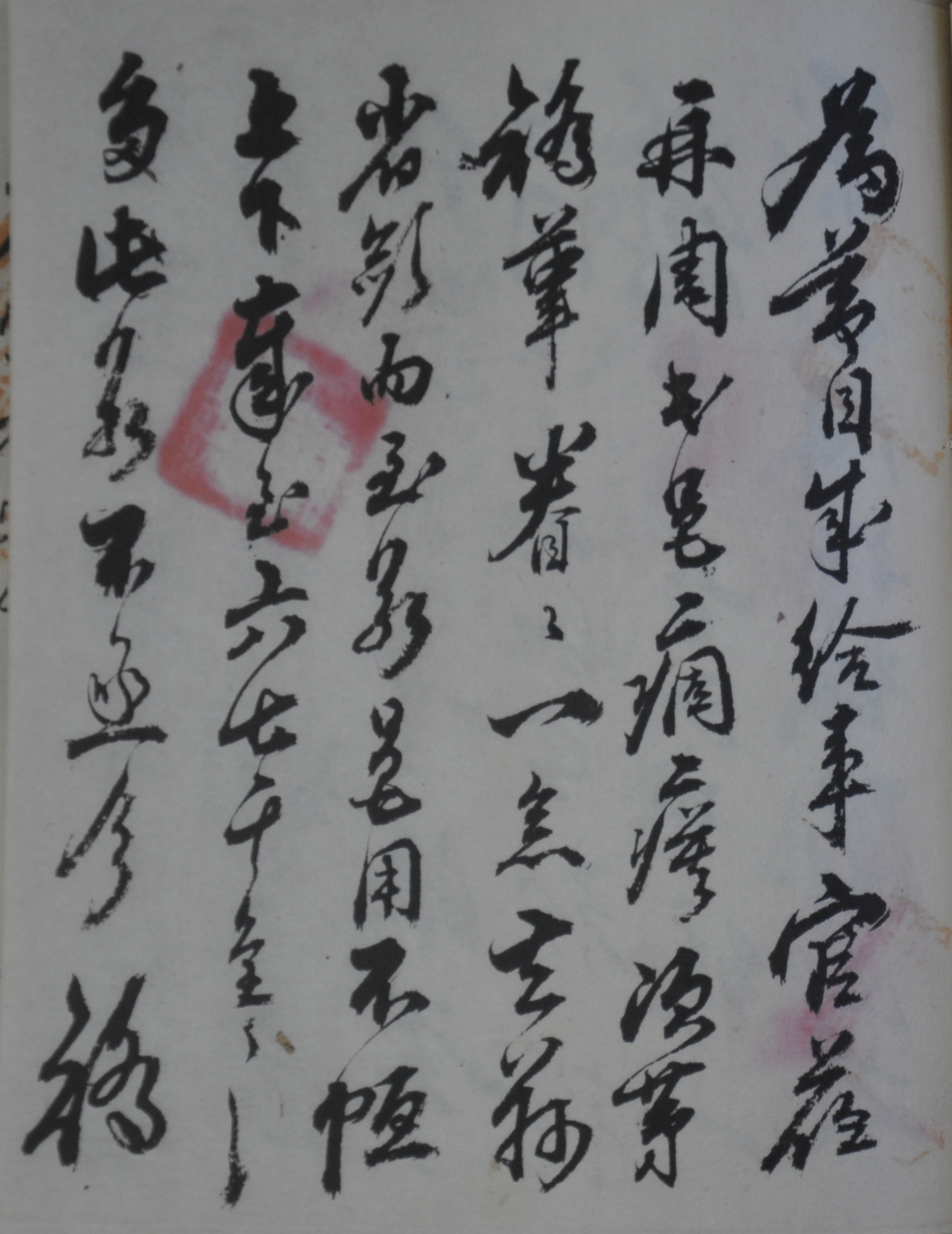

절목의 전반부에는 절목이 제정되는 경위와 당부를 수록해 놓았다. 이에 따르면 절목을 제정한 南海郡守가 이 자리에 오른 지 2년이 되었는데, 그 동안 백성과 고을의 고질적인 병폐를 순서대로 고쳐서 바로잡는데 한 마음으로 최선을 다하였고, 『孟子』의 구절을 인용해 고을을 다스리는데 省斂했으며, 고을의 재정이 일정치 않음에 이르렀을 때는 고을의 上下 사람들이 6,000~7,000金에 달하는 돈을 내어 고을의 급한 일을 처리하는데 서두를 필요가 없을 정도로 여유가 생겼음을 자부하고 있다. 당시 남해군수는 金思澳로, 그는 1903년 부임하여 1905년 1월까지 남해군수로 재임했던 인물이다. 따라서 본 절목이 김사오의 임기 마지막, 교체 직전에 제정된 것임을 알 수 있다. 이어 향후 고을에서 재정을 집행하는데 어려운 일이 없도록 하기 위해, 鄕中에서 爛商하여 이를 해결할 몇 가지 방도를 마련했다고 한다. 이에 邑用을 하나로 통일하고, 그것에 집행되는 돈의 액수를 確定하는 절목을 만들었으니, 영구히 遵行할 것을 당부하고 있다. 그간 각종 邑用이라는 것이 수입과 집행에서 일정하게 통일된 規模가 없었기에, 김사오 본인이 남해군수에서 퇴임하기 직전 그것을 통일하는 절목을 만들었던 것이다.

이어 남해군수의 着官과 印章이 확인되며, 향임과 향리의 성명, 그들의 署押과 印章이 기재되어 있다. 당시 鄕長은 鄭甲鍾, 鄕有司는 金二根이었으며, 公兄은 鄭在敏, 金泳斗, 李仲根, 趙奉周 4인이었다.

후반부에 기재된 절목은 모두 4개조로 이루어져 있다. 邑用을 통일하기 위한 큰 틀에서의 원칙을 제정해 놓았다. 이에 첫 번째 조항에서는 매년 4,000냥의 돈을 各面에 배정하여, 초봄에 首書記에게 납부케 하되, 이것을 1년 支用으로 삼는다고 하였다. 두 번째 조항에서는 新延, 즉 지방관을 맞이하는 비용이 필요할 때에는 500냥을 더 배정하여 首書記에게 납부케 하는데, 지방관의 교체가 없는 해에는 이것을 절대로 거두지 말 것을 규정해 놓았다. 세 번째는 올해 고을에서 所用하는 것은 이미 확정해 두었으니, 足不足을 떠나 봄과 가을에 더 이상 戶斂하지 말라는 조항이다. 네 번째 조항에서는 邑用 외에 지방관의 녹봉을 京府에서 浩大하게 지급되었다면 다시 논의하여 區處할 것을 규정하고 있다.

자료적 가치

韓末 향약과 지방 재정 운영의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 남해군수는 고을 재정의 운영에 일관성이 없음을 지적하며, 수입과 지출에 대한 큰 원칙 네 가지를 절목으로 마련하였다. 액수를 통일시켜 추가로 거두어 백성들의 고충을 덜어 주겠다는 의도이다. 이렇게 마련된 절목은 관내 各面에 分給되었는데, 남면의 경우 남면향약계가 절목의 관리와 운영을 담당했음이 주목된다. 원래 향약은 자치적 성격의 향촌 교화 기구였다. 그러나 향약은 조선후기 이후 다양한 형태로 전개되면서, 일종의 성격 변화가 나타났다. 특히 남면향약계처럼 면 단위로 조직된 향약은 수령의 지방통치를 보조하며 면 행정과 연계되어 운영되는 경우가 많았다. 이럴 경우 주로 부세 문제를 담당하였는데, 본 자료는 근대적인 面里制로 개편되기 직전인 20세기 초반까지도 그러한 성격이 유지되었음을 확인 할 수 있게 해준다.

『嶺南鄕約資料集成』, 오세창 외, 嶺南大學校出版部, 1986

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환