1901년 慶尙北道 慶州郡 北道面의 士林이 북도면 魯洞里에 거주하는 金英淑 妻 李氏의 효행을 襃揚해 달라며 慶州郡守에게 올린 文報

자료의 내용

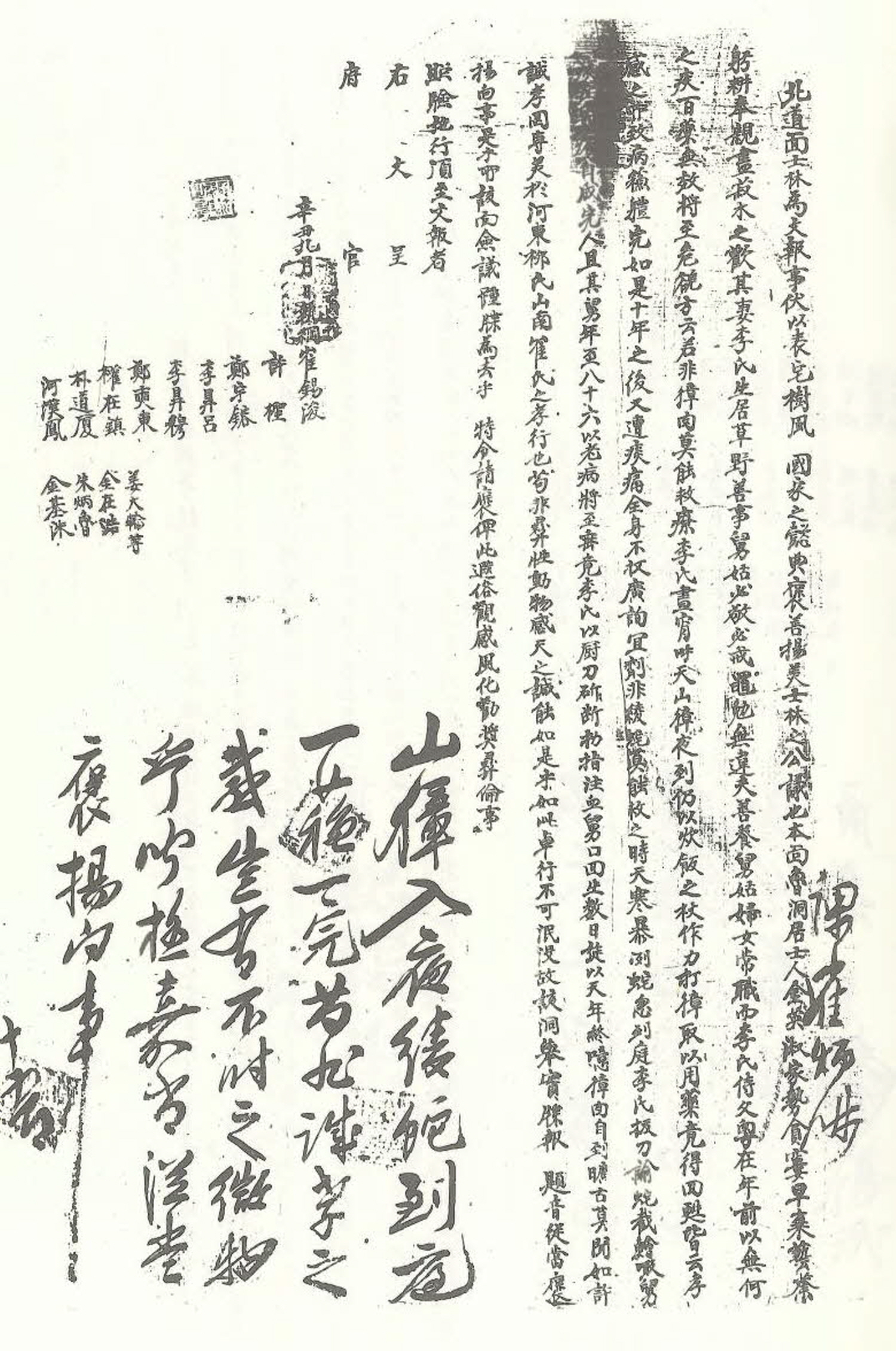

1901년 9월 慶尙北道 慶州郡 北道面의 士林이 慶州郡守에게 올린 文報로, 이 문서를 제출한 이는 북도면의 執綱이었던 崔錫浚과 許檉, 鄭宇容, 李昇呂 등 모두 13명의 사림이다. 이들은 문보를 통해 북도면 魯洞에 거주하는 金英淑 妻 李氏의 孝行에 대한 襃揚을 청원하고 있다. 또한 문서에는 같은 달 15일자로 내려진 慶州郡守의 題音이 함께 수록되어 있다. 한편, 慶州鄕校에는 본 문서를 비롯하여 이씨의 효행에 대해 襃揚을 청원하는 1900년 북도면 노동리 上任의 牒呈, 1904년 경주향교 사림의 稟目, 1905년 9월 경주향교 유림 鄭濟勛 등의 上言 등이 함께 소장되어 있어서 襃揚을 청원하는 전후 사정을 살펴 볼 수 있게 해준다.

문보에서는 먼저 本面 노동에 거주하는 士人 김영숙의 家勢가 매우 빈한함에도 어버이를 받들어 모심에는 게으름이 없다고 하였다. 특히 그의 처 이씨는 시골의 궁벽한 땅에서 생활하며 시아버지와 시어머니를 모시는데 항상 공경하고 경계해 어긋남이 없음을 칭송해 놓았다. 이어서 시아버지에 대한 이씨의 효행과 관련된 일화 세 가지를 소개해 놓았는데, 이는 이씨의 襃揚을 청원하는 다른 문서에서도 동일하게 확인되는 일화이다. 첫 번째 일화는 시아버지를 위해 노루 고기를 마련한 이야기이다. 예전에 시아버지가 병에 걸려 백약이 무효하게 되어, 치료 방도를 수소문하니 노루 고기를 먹으면 쾌유할 수 있다는 말을 들게 되었다. 그러나 노루를 잡기가 힘들어, 이씨는 밤낮으로 기원했는데, 어느 날 산에서 노루가 내려오니 몽둥이로 잡아 약을 만들어 드리니 시아버지가 쾌유했다는 이야기이다. 두 번째 일화는 이로부터 10년 후, 시아버지가 痰痛에 걸렸을 때 역시 성심껏 기원하여 치유했다는 이야기이다. 痰痛의 약으로 비단 뱀을 먹으면 된다고 하였지만 그때가 겨울이라 구하기가 어려웠다고 한다. 이때에도 이씨의 바람이 이루어져 비단 뱀이 뜰 앞에 나타나니, 칼로 베어 약을 만들어 드렸다는 이야기이다. 세 번째는 시아버지가 老病으로 86세의 나이로 세상을 뜨기 전에 보여주었던 이씨의 행실이다. 老病으로 어떤 약도 듣지 않자, 이씨는 부엌에서 직접 자신의 손가락을 잘라 흐르는 피를 시아버지에게 먹이니, 그 정성에 시아버지가 며칠 동안 회생했다는 일화를 소개하였다. 이상의 행적은 같은 경주군 출신으로 襃揚을 받았던 河東의 柳氏와 山南의 崔氏와 비교되는 것이며, 지극한 효성으로 동물을 감화시킨 사례라고 칭송하고 있다. 이에 洞에서 첩보를 올려 襃揚을 청원하였고, 本面에서 여러 사람이 의논하여 襃揚을 청원하는 문보를 올리게 되었으니, 풍속을 되돌리고 감화시키기 위해 꼭 청원을 들어달라고 하였다. 1900년 북도면 노동리 上任의 牒呈에 이어, 북도면에서 올려 진 문서임을 알 수 있게 해주는 부분이다.

이상의 문보에 대한 경주군수의 제음은 9월 15일 내려졌다. 여기서 경주군수는 노루와 비단 뱀이 들어오는 것은 모두 지극한 효성에 微物이 감화된 매우 가상한 일이니, 장차 襃揚해 줄 것이라고 답하고 있다. 그러나 1904년과 1905년에도 같은 사유로 경주향교의 유림들이 청원을 지속하고 있는 것으로 보아, 실제 襃揚은 쉽게 이루어지 않았던 것으로 생각된다.

자료적 가치

조선시대 사족들의 孝行襃獎 활동을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선후기 이후 사족들은 忠節과 孝行이 있었던 인물에 대한 追崇 사업, 특히 旌閭와 襃揚을 정부에 청원하였는데, 본 문서에 등장하는 청원도 그 중 하나로 볼 수 있다. 조선후기 문중 의식이 강화되는 가운데, 효행이 있었던 인사를 추숭함으로써 해당 가문과 지역의 권위를 높이려는 의도로 이해된다. 특히 본 문서는 같은 사안에 대하여 洞과 향교 등에서 청원하는 문서와 함께 소장되어 있어, 襃揚 청원이 이루어지는 전개 과정도 함께 살펴 볼 수 있게 해준다.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환