1900년 慶尙北道 長鬐郡이 補公錢 1,700냥을 마련하여, 각 洞里에 殖利하면서 관련 규정과 동리별 배분 액수를 규정해 놓은 절목

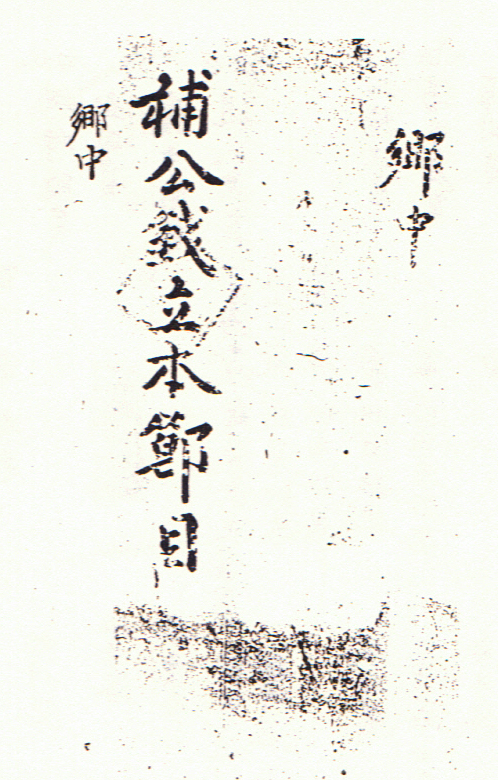

鄕中 補公錢立本節目

자료의 내용

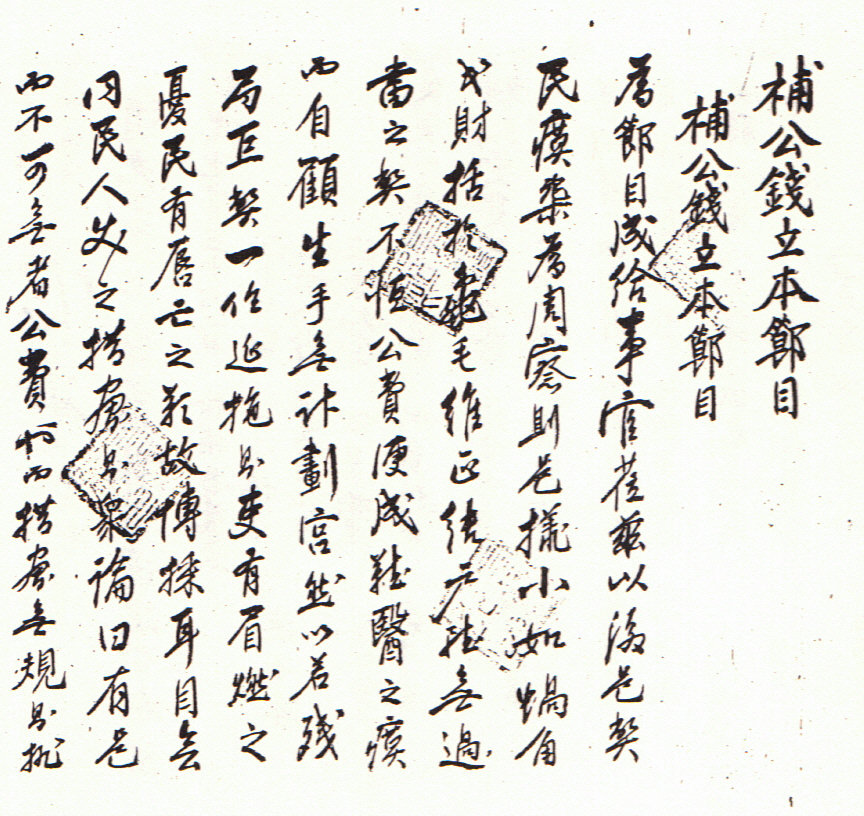

1900년 9월 慶尙北道 長鬐郡에서 제정한 節目이다. 절목에는 장기군에서 마련한 1,700냥의 補公錢 운영 방안이 규정되어 있다. 관내 3개면에 소재한 각 동리에 분배한 뒤, 이른바 存本取殖하여 증식한 다음, 이를 고을의 각종 公用으로 집행한다는 내용이다.

먼저 절목의 서두에는 補公錢이 마련되기까지의 경위와 절목을 제정한 까닭이 간략하게 언급되어 있다. 우선 절목을 발급한 長鬐郡守는 부임한 후 고을과 백성이 겪고 있는 폐단을 두루 살펴보니, 그 근본적인 원인으로 고을의 형세가 蝸角처럼 작은데서 비롯되었음을 전제하고 있다. 전반적으로 結과 戶가 적기에 백성들의 재물이 많지 않다는 것이다. 이것이 비록 정도에서 지나친 폐단이 되는 것은 아니나, 公費의 편성이 일정하지 못해 병폐를 고치기가 어려우며, 익숙하지 못한 데에다 계획도 없는 상황이라 하였다. 그래서 만약 凋殘한 판국에 큰 폐가 한 번 일어난다면, 吏胥들은 다급하게 굴다가 제대로 처리하지 못할 것이며, 백성들은 ‘脣亡之歎’이 생길 우려가 있다고 하였다. 전반적으로 고을의 제정이 부족하기 때문에, 각종 雜費나 급한 公用의 집행을 위해 補公錢과 같은 고을 재정의 마련이 필요한 까닭을 말하고 있는 것이다. 이에 장기군수는 귀와 눈을 넓히고, 백성을 모아 그들로 하여금 조치하게 했는데, 그 결과 고을이 있으면 없어서는 안 되는 것이 公費이고, 이것을 조치하는 법규가 없으면 排用하는 데 조목이 없어 장차 폐가 될 것이라는데 의견을 모았다고 한다. 이와 같은 명분으로 고을의 公費가 마련되고 절목이 제정되었던 것이다. 이렇게 마련된 公費는 存本取殖, 즉 원금은 그대로 두고 이자를 취식하는 방도로 증식하기로 하였다. 이에 백성들이 出義하고 吏胥들이 힘을 내기를 다하니 1,000여 金이 모이게 되었고, 자신도 수령의 자리에 올라 백성을 보는데 泯黙할 수 없어 박봉 가운데서 出捐하여 各洞에 殖利하는데 합하게 되었다고 한다. 그리고 이렇게 증식한 돈은 ‘官民吏補公錢’이라 부를 것이며, 향후 매년 公用에 보충할 것을 지시해 놓았다.

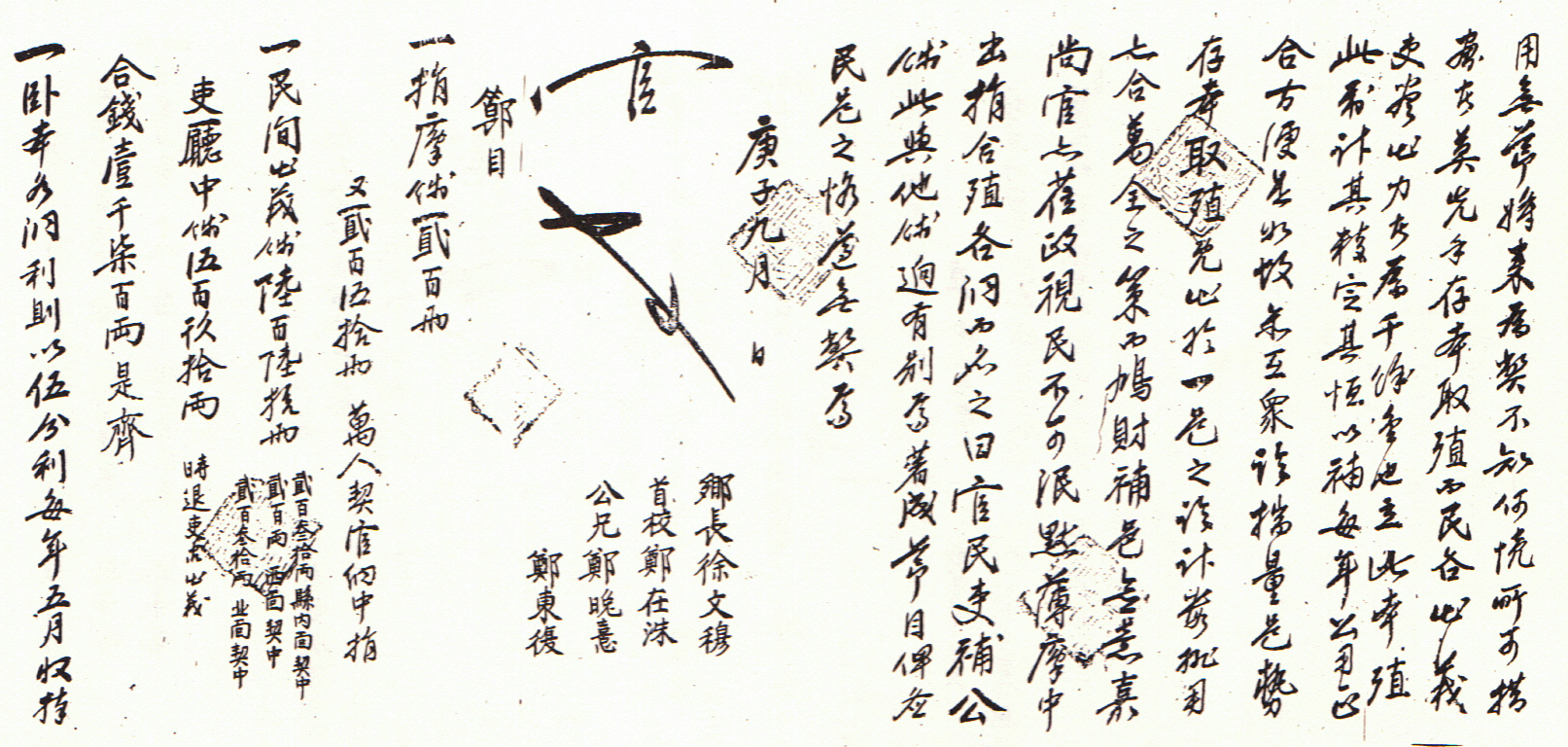

장기군수의 着官과 署押 다음에는 당시 鄕任과 吏胥였던 鄕長 徐文穆, 首校 鄭在洙, 公兄 鄭晩憙와 鄭東復의 이름이 기재되어 있다. 그런데 여기서 주목할 인물은 徐文穆이다. 徐文穆은 韓末 장기군의 鄕長과 主事 등을 역임한 인사로 확인되기에, ‘庚子 九月日’에 제정된 본 절목이 1900년의 문서임을 알 수 있게 해준다.

이상과 같이 제정된 절목은 모두 8개조로 이루어져 있는데 그 대략은 다음과 같다. 첫 번째 조항에서는, 장기군수의 녹봉에서 기부한 捐廩은 200냥이며, 250냥은 萬人契가 官納한 것 가운데 덜어낸 것이라고 하였다. 두 번째 조항에서는 민간에서 出義한 돈이 660냥으로, 이 중 230냥은 縣內面 契中에서, 200냥은 西面 계중에서, 230냥은 北面 계중에서 납부하였으며, 그 외 吏廳에서 590냥을 내었는데, 현직 이서와 퇴직 이서들이 함께 낸 것이라고 하였다. 장기군수와 백성, 그리고 이서들이 모두 1,700냥을 出義한 것이다. 세 번째 조항은 이자 규정인데, 臥本, 즉 본전을 各洞에 나누어 5分의 이자로 증식하고, 매년 5월에 거두어들이라고 하였다. 네 번째는 各樣의 公用이 생기면, 우선 經費錢 가운데 先貸하고 5월의 이자조에서 충당한다는 규정이다. 다섯 번째 조항에서는 만약 일정하지 않는 公用이 생기면 해당 色吏가 鄕長과 吏房에게 알려 着票한 다음 成貼한 이후에 소상하게 憑考하라고 규정해 놓았다. 여섯 번째 조항에서는 일정하지 않는 공용이 이자조를 넘어가게 된다면, 當年 내에 좋은 방도를 찾아 조치할 것이며, 그렇지 못할 경우 傳掌하라고 규정하고 있다. 일곱 번째 조항에서는 通引이 멀고 가까운 곳을 행차하는 馬貰는 이자조 가운데서 내어 주되, 새로운 수령을 맞이하는 新延 때에는 거론하지 말라고 하였다. 이어 미진한 條件이 있으면 추후 마련하라는 것이 마지막 여덟 번째 조항이다.

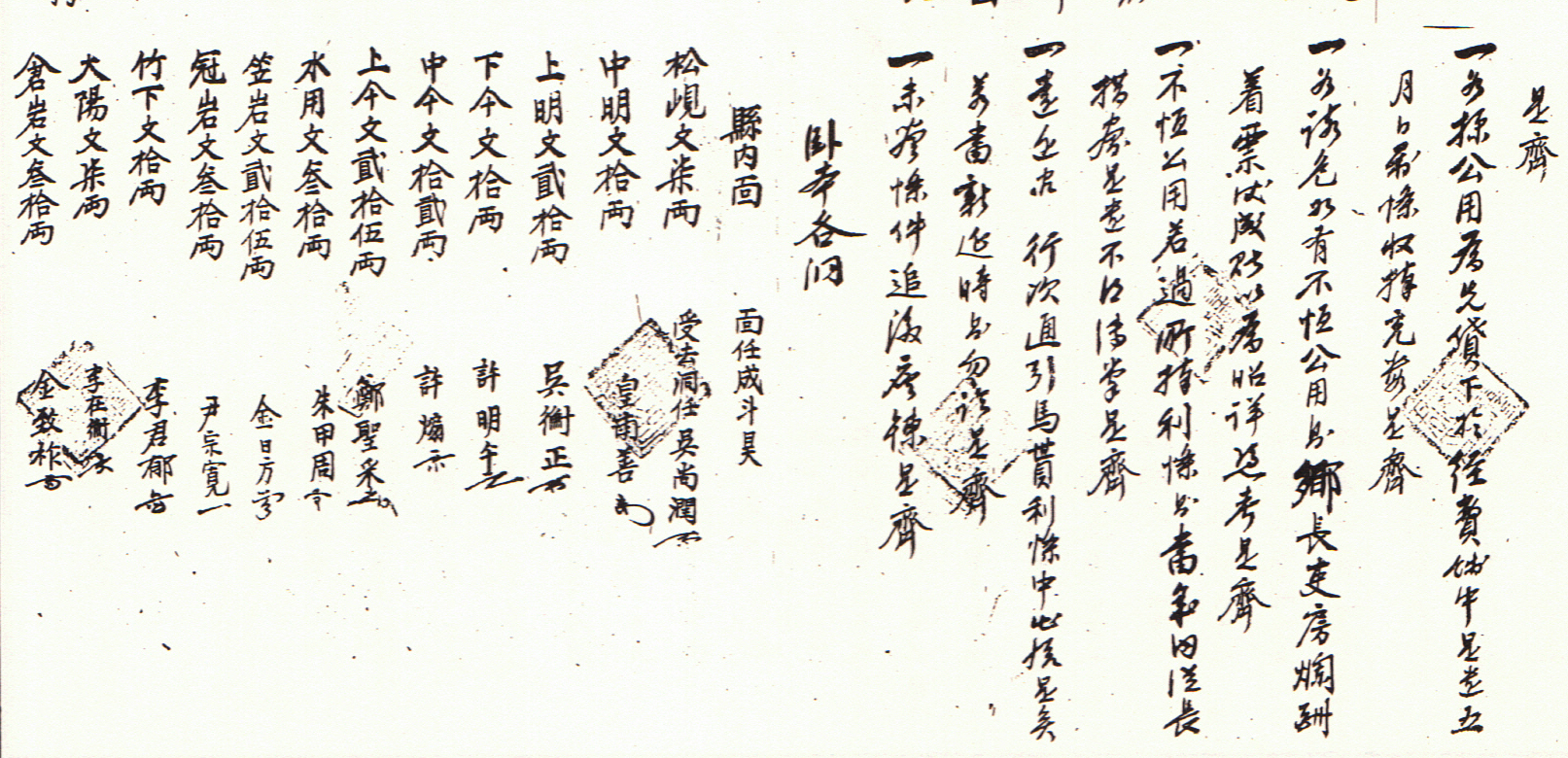

다음은 ‘臥本各洞’이라 하여 이상과 같이 마련된 1,700냥을 관내 3개면, 그리고 각면의 동리별로 분급한 액수를 기재해 놓았다. ‘臥本各洞’은 해당 面과 面任을 기재하고, 그 다음부터는 면내 각 동리의 이름, 분급한 臥本의 액수, 臥本을 受去한 洞任의 성명과 서압을 차례대로 기재하는 형식으로 이루어져 있다. 먼저 縣內面은 면임이 成斗昊이고, 吳尙潤이 洞任인 松峴에 7냥을 분급 받은 것을 비롯하여 총 39개 동리에 535냥을 분급 받았으며, 이것의 이자조는 267냥 5전으로 나타난다. 西面은 면임이 皇甫治이고 金應鍾이 동임인 下芐에 7냥 분급 받은 것을 포함해 총 26개 동리에 422냥을 분급 받았다. 서면의 이자조는 211냥이다. 北面의 면임은 金鳳紀로 皇甫鎔이 동임인 下城에 12냥을 분급 받은 것을 비롯해 총 42개 동리에 740냥을 분급 받았는데, 이것의 이자조는 371냥 5전으로 나타난다. 즉 都合 1,700냥의 이자조 850냥이 매년 補公錢으로 증식되었던 것이다.

이어 절목의 말미에는 ‘戶役例減洞’이 기재되어 있으며, 장기군수의 着官과 署押도 별도로 확인된다. 이것은 일종의 免役村을 나타낸 것이다. 이들 동리는 향교를 비롯해 고을의 각 祭儀 장소에 대한 守直, 修理, 使喚 등의 雜役을 담당하고 있었다. 모두 6개 동인데, 그 내용을 살펴보면 巨山洞은 社稷壇 담장의 수리와 춘추 제향 때의 統軍假家 담당, 下馬洞은 교궁 담장 수리와 제초 담당, 松峴洞은 춘추 제향 때 擧火 담당, 明村洞은 厲祭壇의 담장 수리와 춘추 제향 때의 統軍假家 담당, 德林洞은 춘추 城隍發告祭 때의 統軍假家 담당, 縣下城洞은 大川의 橋梁 담당이다. 그런데 주목할 점은 松峴洞과 德林洞을 제외한 나머지 4개 동은 이상의 補公錢을 분급 받지 않는 동리라는 것이다. 향교와 같은 공공기관 등에 일정한 役을 지고 있는 관계로 補公錢의 증식에서 제외되거나 일정 부분 편의를 볼 수 있었던 것으로 생각된다. 특히 향교와 밀접한 관계가 있는데, 이러한 동리는 각종 잡역을 담당하며, 조선후기 향교의 중요한 경제적 기반이 되었던 것이다.

자료적 가치

조선후기 지방재정의 운영 양상을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 본 절목에 제정되어 있는 이른바 補公錢은 부세수취 과정에서 발생하는 일종의 雜稅를 해결하기 위해 마련한 것으로 생각된다. 특히 해당 지방 관아의 잡다한 경비로 운용되었는데, 이러한 경비의 재용은 각 고을마다 다양한 형태로 마련되었지만, 이른바 民庫의 운영으로 충당되는 것이 일반적인 양상이었다. 당시 民庫는 각 관아에서 자의적으로 운영되었는데, 장기군의 補公錢과 마찬가지로 存本取殖을 통해 재정을 증식하였다. 이러한 민고의 운영은 고리대를 발생시키기도 하고, 官을 빙자해 吏胥들이 침학하는 구실이 되어 19세기 三政의 문란과 더불어 큰 병폐로 대두되기도 하였다. 補公錢의 구체적인 성격은 확인되지 않지만, 조선후기 民庫의 성격과 큰 차이가 없었을 것으로 생각된다.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 地方財政硏究』, 張東杓, 國學資料院, 1999

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환