자료의 내용

1897년 서울에 위치한 嶺南京約所에서 영남 각 고을에 배포한 절목이다. 해당 절목은 다시 各郡의 各面과 기관에 배포되었다. 본 절목은 그 중에서도 慶尙北道 河陽郡에 배포되었다가, 謄寫되어 河陽鄕校에 재배포된 것이다. 절목은 嶺南京約所의 行會文, 嶺南京約所奉旨節目, 京約所追節目 순으로 이루어져 있다.

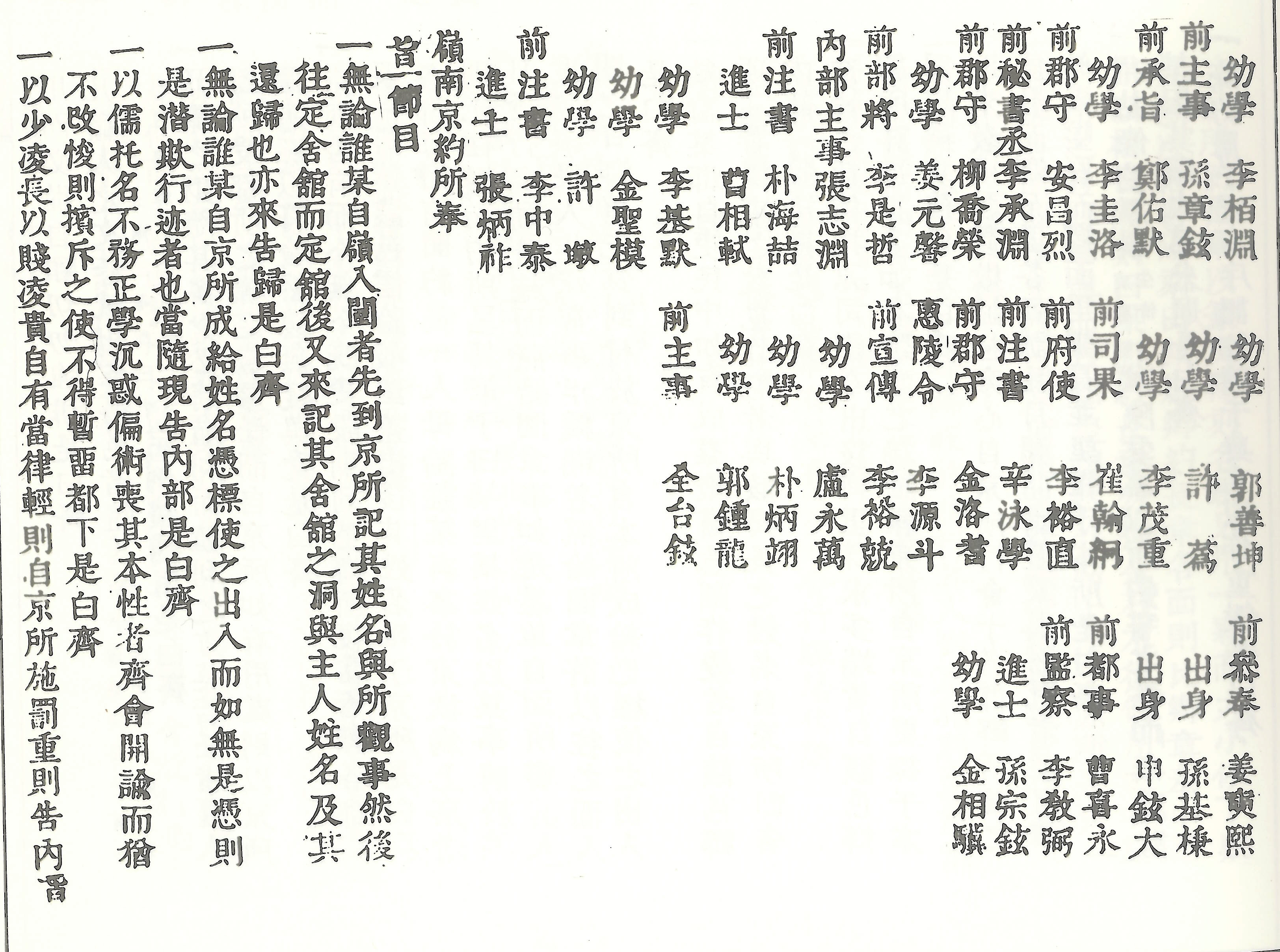

가장 서두에는 1897년 12월 京約所에서 河陽郡 鄕中에 발급한 行會文이 수록되어 있다. 여기에는 「嶺南京約所節目」을 제정하게 된 경위와 의의를 언급해 놓았다. 회문 다음에는 京約所 會員 명부가 기재되어 있는데, 議政府參政法部大臣 李裕寅을 비롯해 모두 57명의 성명을 확인할 수 있다. 李裕寅과 당시 內部主事였던 張志淵만 현직에 있던 관료이며, 나머지 회원들은 전직 관료, 出身, 進士, 幼學 등으로 나타난다. 行會文에서는 먼저 嶺南가 ‘鄒魯之鄕’이기에 儒賢들이 배출되어 忠孝가 행해지고 詩禮의 풍속이 있는 고을이며, 선비 된 자들이 마땅히 해야 됨을 행하고 서로 勉勵하는 고을임을 전제하고 있다. 그러나 근래 풍속이 점점 쇠퇴하고 士風이 더욱 달라져서 紛雜함이 있으니 매우 개탄할 일이며, 소요를 겪은 이후여서 騷訛함이 심해 장차 어떻게 풍속을 바로잡고 교화를 할 것인지가 매우 걱정된다고 하였다. 1894~1895년 동학농민전쟁과 의병의 봉기를 겪으면서 풍속이 어수선해지고 있음을 걱정하고 있는 것이다. 그런 와중에 朱子의 白鹿洞規와 藍田鄕約은 전대의 아름다운 법이기에 지금 모방해서 시의에 맞추어 시행하는 게 적절하다고 하였다. 이에 紳衿들이 옛날의 문장을 살피고 고증한 뒤 여러 條目을 완성하니, 嶺南京約節目이라 이름 짓고 廟堂에 仰告하여 임금의 뜻을 받들게 되었다며, 절목의 작성 경위를 언급하고 있다. 이어 경약소는 임금의 뜻에 따른 것이어서 事體가 매우 신중하며 단순히 京에 그치는 것이 아니라, 각 고을이 각자 조약을 준행하여 京鄕을 표리관계에 두어 풍속을 바로잡는데 힘쓸 것을 당부하였다. 후속조치로는 列邑에 條目을 간행하여 行會할 것이니, 각 고을은 이를 다시 베껴 各面에 廣布할 것이며, 내년 2월 그믐까지 鄕面里의 約長과 訓長을 약조에 의거하여 衆望에 따라 1인을 뽑아 천거해서 京所에 보고하라고 지시해 놓았다.

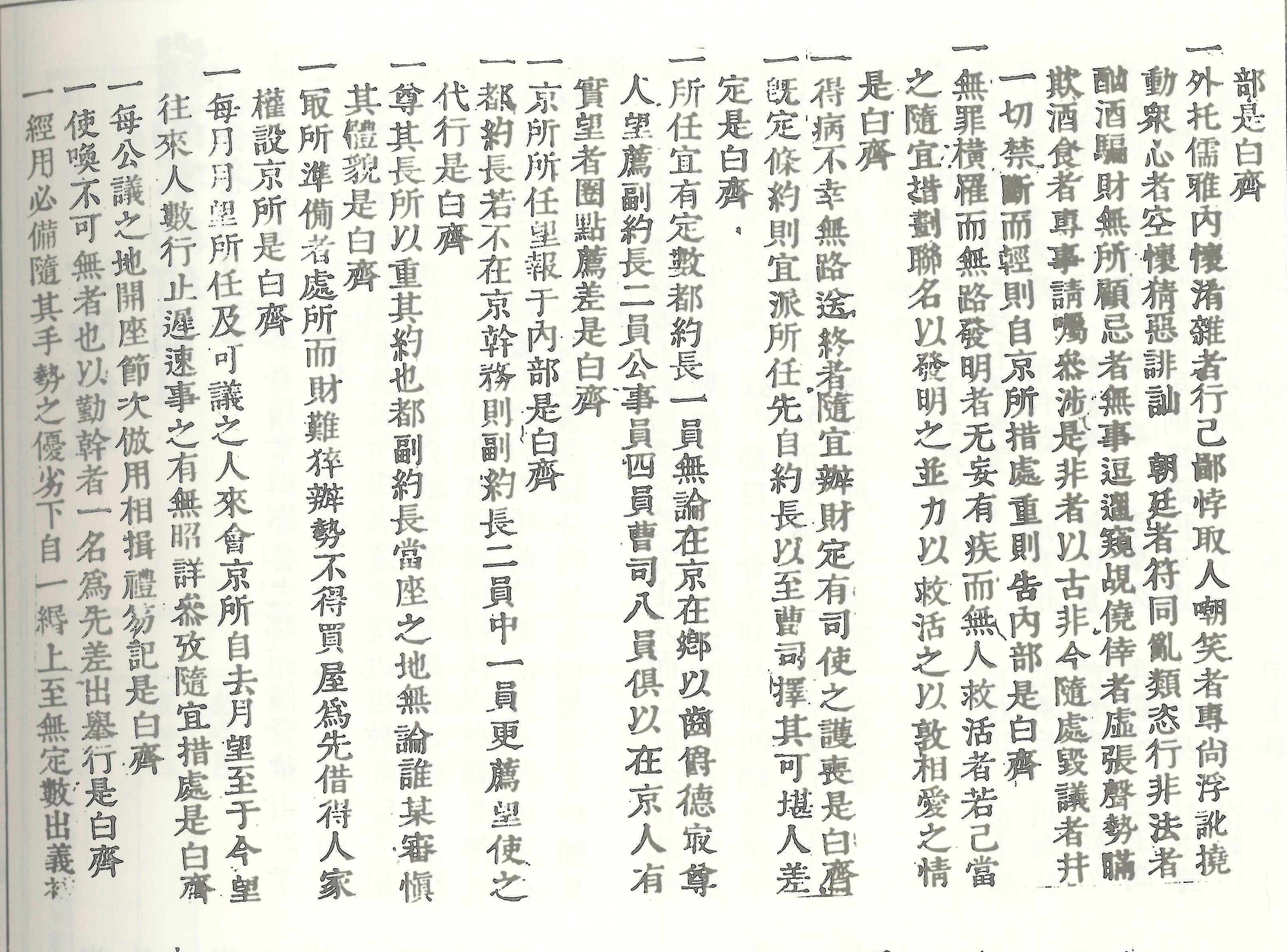

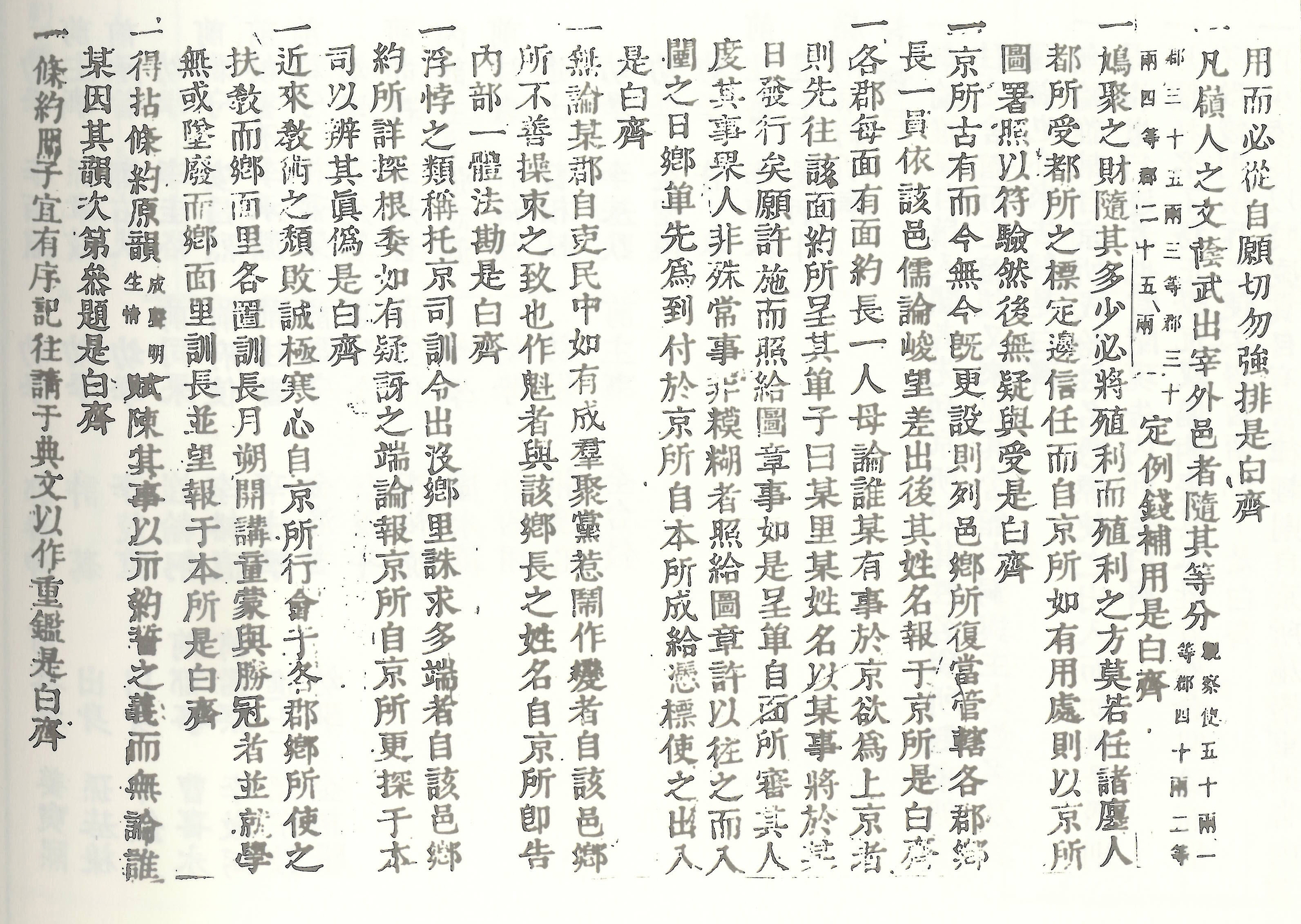

경약소가 제정한 절목은 모두 27개조로, ‘嶺南京約所奉旨節目’이라는 제목으로 엮여져 있으며, 조항 말미에는 1897년 11월에 認許되었다는 내용과 議政府參政大臣 南廷哲의 이름이 있다. 27개조 조항 가운데 첫 번째 조항은 서울에 올라오는 자들에 대한 등록 절차이다. 嶺南에서 서울에 오면 먼저 京所에 가서 성명과 업무를 기록케 한 연후에 舍館을 정하게 하며, 舍館을 정한 후에 다시 京所로 와서 舍館이 위치한 洞과 주인의 성명 및 돌아가는 날짜를 알리게 하였다. 돌아 갈 때의 절차도 동일하다. 두 번째 조항은 증표와 관련된 것이다. 누구든지 서울에 온 자는 경소에서 成給한 증표를 가지고 출입해야 되며, 만약 증빙도 없이 속이다가 발각됨이 있으면 內部에 보고한다고 규정하였다. 세 번째는 正學에 힘쓰되, 만약 本性을 잃어버리는 자는 齊會하여 開諭하고, 만약 고치지 않는 자는 擯斥하여 都下에 머물지 못하게 한다는 규정이며, 네 번째는 어른과 귀인을 능멸하는 자가 있을 경우 가벼운 죄는 京所에서 처리하고, 무거운 죄는 內部에 보고한다는 규정이다. 다섯 번째도 처벌 조항으로 混雜을 품은 자, 행동거지가 비루한 자, 淫訛를 숭상해 대중을 요동케 하는 자, 조정의 일을 비방하는 자, 부화뇌동해 난잡한 행동을 하는 자, 술을 마시고 낭비하는데 거리낌이 없는 자, 요행을 엿보는 자, 虛張聲勢로 속이는 자, 청탁하려는 자, 지금의 의논을 훼손하려는 자 등이 있을 경우, 역시 가벼운 죄는 경소에서 措處하고, 무거운 죄는 內部에 알린다고 하였다. 여섯 번째와 일곱 번째는 상부상조 규정이다. 무고하게 재앙을 당한 자, 병이 생겨 도와줄 사람이 없는 자가 생기면 우선 자신이 적당히 措劃할 것이며, 경소 주도하에 연명하여 도와주어 서로 사랑하는 의를 쌓으라고 하였다. 그리고 병에 걸려 장례를 마치지 못한 자는 적당히 재물을 내어 도와주되, 有司를 정해 護喪케 하라고 규정해 놓았다. 여덟 번째에서 열한 번째까지는 임원 선발 규정이다. 우선 約長이 曹司까지를 差定하고, 定數는 都約長 1원을 在京在鄕을 막론하고 연세와 직위와 덕망이 가장 높은 사람으로 삼는다고 하였다. 그리고 副約長 2員, 公事員 4員, 曹司 8員은 在京人 가운데 圈點하여 뽑되, 京所의 所任은 內部에 望報할 것이며, 만약 도약장이 서울에 없으면 부약장 2명 가운데 한 사람이 추천을 받아 대행한다고 규정해 놓았다. 열두 번째는 도약장과 부약장은 스스로 체모를 지키라는 규정이다. 열세 번째 조항에서는 處所와 재물을 가장 먼저 준비해야 되나, 집을 살 수 없으니 우선 人家를 빌어 임시 京所로 삼으라고 규정해 놓았다. 열네 번째 조항에서는 매월 보름 所任을 맡은 자들이 경소에 모여 지난 달 보름부터 이번 달 보름까지 왕래한 사람의 수, 일의 유무 등을 소상히 밝혀 조처하라고 규정하고 있다. 열다섯 번째 조항은 開座 할 때 相揖禮의 笏記를 따르라는 규정이며, 열여섯 번째 조항에서는 부지런한 자 1명을 使喚으로 差出하라고 규정하였다. 열일곱 번째부터 열아홉 번째까지는 經用관련 규정이다. 1緡부터 無定數의 義捐金을 거두되 절대 강제로 거두지 말라 하였다. 그리고 영남 사람으로 文蔭武를 통해 外邑의 수령을 역임한 자는 등급을 나누어 觀察使는 50냥, 1등 郡 40냥, 2등 郡 35냥, 3등 郡 30냥, 4등 郡 25냥 식으로 낼 것을 규정하고 있다. 이렇게 모은 재물은 여러 廛人들에게 맡겨 殖利를 하는데, 경소에서 필요한 用處가 생기면 圖署한 것을 符驗한 후에 내어 주라고 하였다. 스무 번째 조항에서는 옛날에는 경소가 있었지만 지금은 없다며, 지금 경소가 列邑의 鄕所를 향후 관할할 것이니, 各郡의 鄕長 1원은 해당 고을의 儒論에 의거하여 俊望있는 자로 차출한 후, 그 성명을 경소에 보고하라고 규정해 놓았다. 스물한 번째는 출입 單子와 관련된 것이다. 各郡 每面의 面約長 1인은 상경하고자 하는 자가 생기면 해당 면의 約所에서 某里 某姓名이 某事로 장차 某日에 發行한다는 單子를 써서 圖章을 照給하되 단자의 내용과 같은지 살필 것이며, 이것을 가진자가 성문에 이르면 경소에 먼저 鄕單을 내어 증표로 삼으라고 하였다. 스물두 번째 조항에서는 어는 郡의 吏民이든 서울에서 변란을 일으킬 경우, 경소가 그 주범자와 향장을 內部에 알려 처벌케 함을 규정하고 있다. 스물세 번째 조항에서는 淫悖한 부류가 京司의 訓令을 稱託하여 誅求할 경우, 해당 고을의 鄕約所가 의아한 단서를 찾아 경소에 論報하고, 경소는 이를 바탕으로 本司에 물어 진위를 살피라고 하였다. 스물네 번째는 학문 진작과 관련된 규정이다. 各郡에서는 童蒙과 勝冠이 就學하는 강학 활동을 열되, 폐지되는 일이 없게 할 것이며, 鄕面里의 訓長은 아울러 본소에 望報하라고 규정해 놓았다. 스물다섯 번째 조항에서는 약조의 原韻을 次韻하여 약조의 맹세를 돈독케 하라고 하였다. 스물여섯 번째 조항은 조약의 책자에 序와 記를 쓰되, 典文에게 맡겨 무겁게 지어 성찰하는 바탕으로 삼을 것을 규정해 놓았다. 마지막 스물일곱 번째 조항에서는 未盡한 條件은 향후 마련하겠다고 하였다.

27개 조의 節目 다음에는 모두 11개 조항의 京約所追節目이 수록되어 있다. 먼저 첫 번째 조항은 향약의 강령을 따르라는 내용이다. 鄕面里는 옛날 향약을 모방하여 ‘德業之相勉’, ‘患難之相救’, ‘過失之相規’, ‘守望之相助’ 각 강령별로 조항을 세운 후 서로 開諭케 해서, 산골짜기의 어리석은 백성들도 모두 이를 행하게 하라고 지시하고 있다. 두 번째는 善行과 惡行에 대한 처벌 규정이다. 鄕面里에서 선행과 악행을 한 자가 있으면, 우선적으로 향면리에서 상을 내리거나 開諭하라고 하였다. 그러나 그 중에서도 선행이 卓異한 자와 악행이 極甚한 자는 경소에 보고할 것이며, 경소는 이를 다시 內部에 보고하여 賞罰을 내릴 것을 규정해 놓았다. 세 번째는 都下 출입과 관련된 것이다. 영남에서 오는 자 가운데 경소의 증표가 없으면 都下에 출입할 수 없다는 聖旨가 이미 내려졌으니, 鄕面里는 모두 이 규정을 숙지하고 별도로 檢束을 잘하라고 지시해 놓았다. 네 번째는 勸學 규정이다. 勸學의 大款은 原節目에 이미 수록되어 있으니 이를 따를 것이며, 鄕訓長이 鄕約長을 兼帶하고 面訓長은 面約長을 겸대하는 것은 無妨하니 鄕論을 쫓아 편한 것을 따르라고 하였다. 다섯 번째는 불순한 자들을 검속하여 보고하는 조항이다. 근래 불순한 무리가 향리에 많이 돌아다니고 있으니, 鄕面里는 서로 검속할 것을 지시하면서, 鄕은 面에 보고하고, 面은 官에 보고해 照律하라고 규정해 놓았다. 여섯 번째와 일곱 번째는 경소와 향소에서 사용할 도장 관련 규정이다. 京鄕에서 照驗하는 도장은 일정한 양식이 있어야 하며 의심이 없음을 확인한 후, 文牒의 왕래가 이루어져야 함을 전제하며, 도장 규정을 수록해 놓았다. 이에 따르면 경소의 도장은 2顆를 만들 되 하나는 ‘嶺南京約所印’, 나머지 하나는 ‘京約所約長章’인데 모두 篆書로 陽角한다. 各郡은 1顆만 만들 되 楷書로 ‘某郡鄕約長章’을 陽角할 것이며, 各面도 楷書로 ‘某面約長章’을 1顆 만들되 鄕長보다 작게 하라고 규정하였다. 또한 재질은 金石木 중 편의에 따라 사용할 것이며, 行用하게 되거든 鄕章과 面章을 모두 문서에 날인한 뒤 서울로 올려 보내라고 규정하고 있다. 이어 各郡과 各面에서 만들 도장은 지금 見樣을 만들어 경약소에서 보낼 것이니, 도장을 만드는데 참조하라고 하였다. 여덟 번째는 各郡에서 경약소로 牒呈을 보낼 때 작성하는 문서 양식이다. 조선시대 일반적으로 사용되었던 첩정 양식을 약간 변형해 놓았다. 아홉 번째는 吏民의 소송, 奴僕의 소송, 骨肉 사이의 소송 등은 風化와 관련된 것이므로, 이와 같은 소송이 있으면 內部에 알려 照律할 것이나, 검속하지 못한 鄕面里約長의 책임도 함께 물을 것이라고 규정하였다. 열 번째 조항에서는 各郡의 鄕約所는 해당 郡의 養士所에 鄕論을 쫓아 편의대로 설치해도 무방하며, 面約所는 해당 면의 道里를 감안하여 균평한 장소에 설치하라고 규정하고 있다. 마지막 열한 번째 조항에서는 未盡한 條件은 향후 마련하겠다고 하였다.

자료적 가치

韓末 지방 통치의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 본 자료에서 언급되어 있는 京約所는 조선전기에 존재하다 임진왜란으로 없어진 후, 더 이상 복구되지 못한 京在所의 전통을 따르고 있다. 조선전기 각 고을은 해당 고을에 留鄕所, 서울에는 京在所를 두었다. 두 기관은 서로 유기적인 관계를 맺으며 지방통치에 있어 자치 행정의 역할을 담당하였다. 경약소는 경재소의 역할을 표방하며, 각 고을의 자치행정 기구를 장악하기 위해 韓末에 건립된 것이다. 교화를 표방하고 있지만 자료의 行會文에서 언급하고 있듯이, 소란 이후의 민심 안정도 주요한 설립 목적인 듯하다. 정부의 입장에서는 1894년 동학농민전쟁과 1895년 의병 봉기 후, 민심을 안정시킬 필요가 있었고, 이것이 경약소 결성으로 이어진 것으로 이해된다. 또한 各郡에는 향약소, 향약소의 하부구조로 面約所를 두고 있다. 유기적으로 이어지는 지휘 계통을 둠으로써 지방 통치에 대한 효율을 높이려는 것이다. 다만 各郡마다 경약소가 두어진 것이 아니라, 영남경약소가 各郡의 향약소를 통제한다는 차이가 있다. 경약소의 기능 중 가장 주목되는 점은 서울을 출입하는 인사들에 대한 통제로, 이는 지방 유림들에 대한 당시 중앙정부의 인식을 살펴 볼 수 있는 대목이다.