자료의 내용

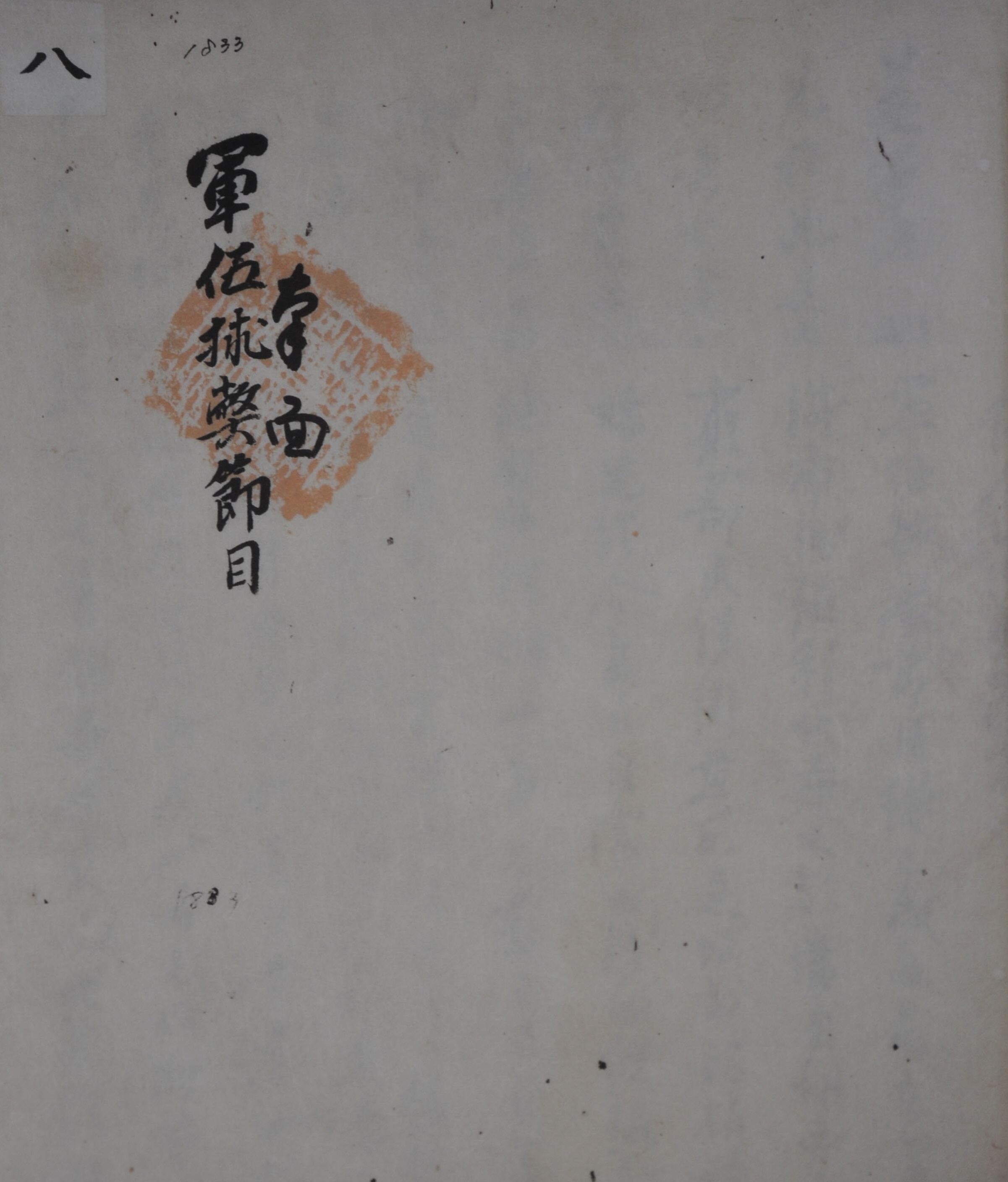

1863년 8월 慶尙道 南海縣에서 제정한 뒤 各面에 발급한 節目 가운데, 南面에 발급한 節目이다. 절목 가장 앞에는 같은 사안으로 남면 面有司에게 보내진 傳令을 함께 첨부해 놓았다. 절목의 주된 내용은 남해현 各面이 보유하고 있는 군액을 감축한 뒤, 부족해진 布錢을 충당하는 방안이다.

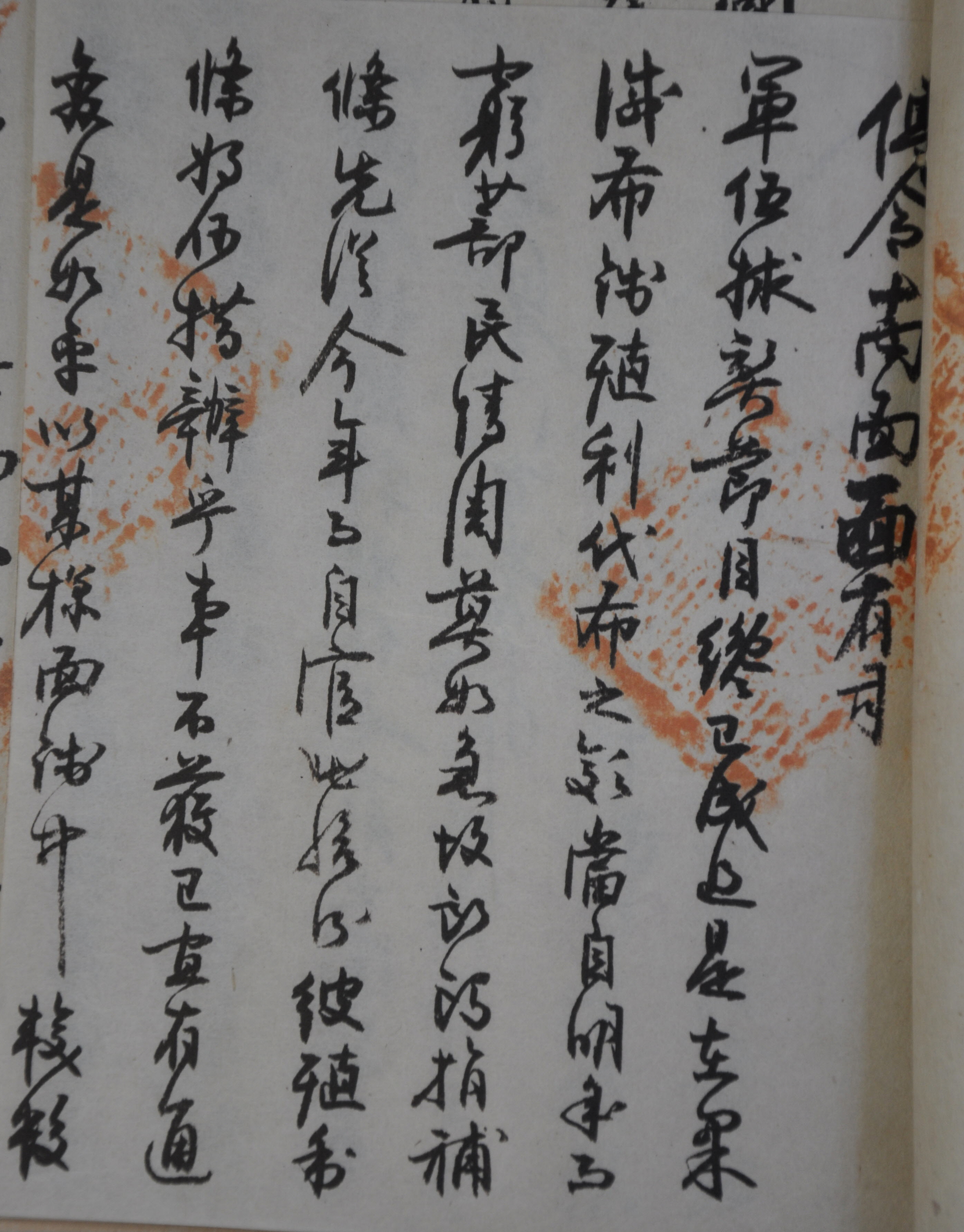

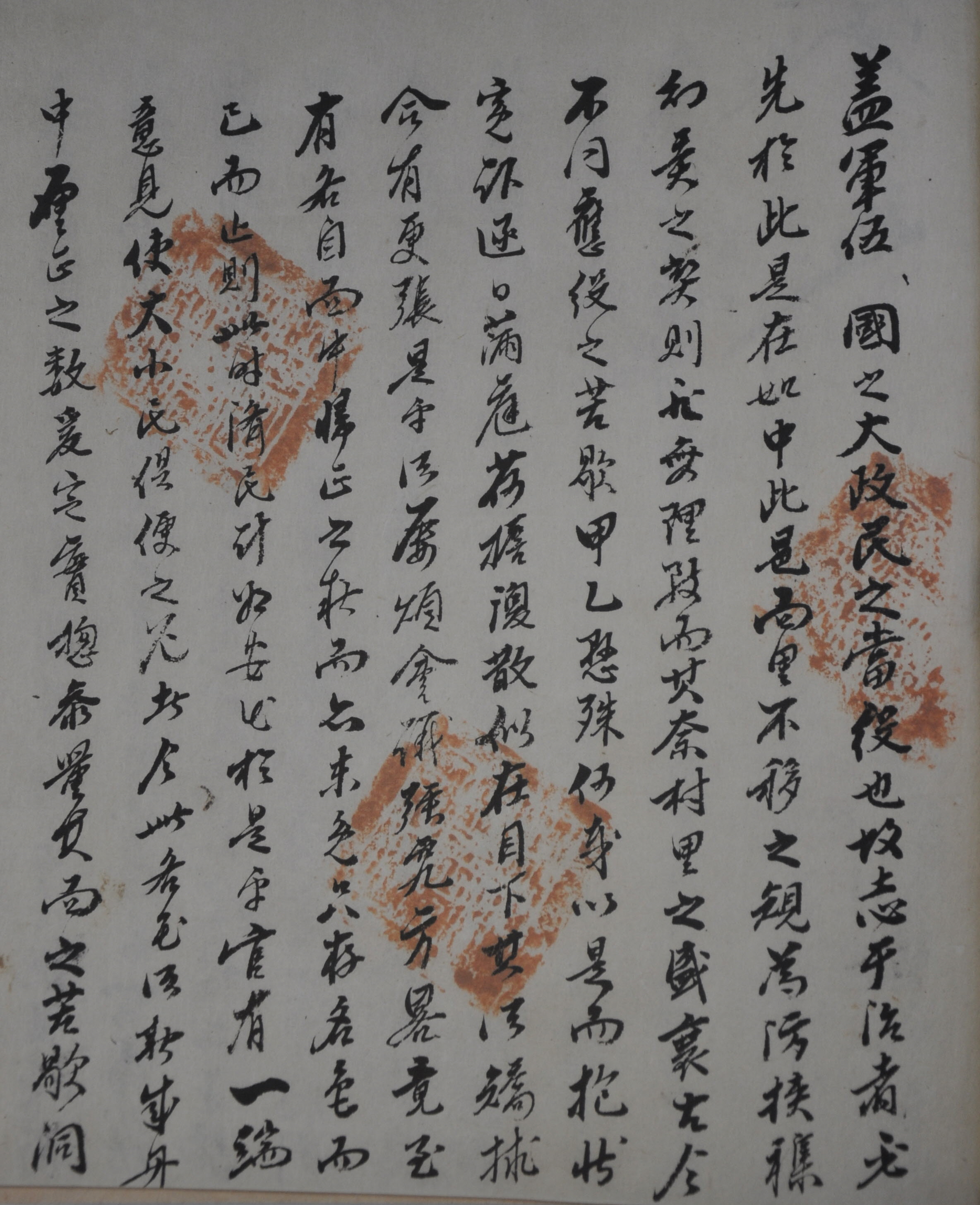

절목의 조목 앞에는 軍伍를 감축하게 된 경위와 布錢의 운영 방침이 수록되어 있다. 먼저 절목에서는 軍伍가 나라의 大政이기 때문에, 다스림에 뜻을 가진 자는 반드시 군오의 정비를 우선시 한다며, 軍政의 중요함을 전제해 놓았다. 이에 남해현도 흔들림 없는 규정을 통해 협잡과 幻弄의 폐단을 방어해 왔으나, 군오가 배정되어 있는 村里의 성쇠는 古今이 같지 아니하고, 役을 행하는데 힘들고 쉬움이 갑과 을 간에 심하게 다르기에, 해마다 소송장을 올려 원망을 하소연하는 일이 그치지 않음을 지적하였다. 이와 같이 군정의 不均으로 인한 폐단은 비단 남해현만이 아니라 19세기 조선 사회 전체가 가지고 있던 폐단이었다. 이에 당시 南海縣令은 바로잡아 更張하여 백성을 구제한다는 명분하에 누차 회의하고 방략을 강구하였다며, 軍伍 감축의 경위를 밝혀 놓았다. 이어 군오의 감축은 남해현 관내 各面의 보고를 바탕으로 이루어졌다고 하였다. 各面에서 실수를 정한 뒤 成冊하여 보고하면, 이를 보고 役의 힘들고 쉬움과 동리의 규모를 파악하여 적절하게 감액하였다는 것이다. 그리고 감한 액수만큼 부족해지는 布錢은 두 가지 방법을 통해 충당할 것을 명시해 놓았다. 이 중 하나는 기존의 거두어들인 것을 殖利하는 것이고, 나머지 하나는 廩捧의 수요를 捐補하는 것이다. 이와 같이 군액을 감축함으로써 班戶가 布를 냄으로 발생하는 원망, 常村에서는 균등하지 못한 役 때문에 생겨나는 원망이 없어지게 돌 것이라고 하였다. 마지막에는 조처하는 節目과 준수하는 방도를 다음에 나열해 놓았으니, 各面의 大小民人이 모두 알게 하여, 앞으로 이것이 영구히 시행될 것을 당부해 놓았다.

절목으로 제정된 조목은 모두 6개조이다. 먼저 첫 번째 조항에서는 남해현 관내 7개면에서 감액된 액수가 기재되어 있다. 이에 따르면 縣內面 22명, 二東面 41명, 三東面 34명, 남면 46명, 西面 31명, 古縣面 20명, 雪川面 24명으로 모두 218명 감액되었음이 나타난다. 면 하부인 각 洞里별 감액수도 기재되어 있는데, 남면의 경우 德目里 1명, 龜尾里 2명, 陽地里 2명, 牛形里 3명, 唐項里 1명, 石橋里 3명, 旬目里 14명, 勿直里 2명, 加川里 3명, 項村里 2명, 船九里 13명이다. 이어 代布, 즉 부족한 布錢은 기왕에 거둔 減布錢을 各面에 분급하여 殖利할 것이며, 廩用條를 捐補錢으로 마련하여 수납할 것이라고 하였다.

절목 두 번째 조항에는 各面별로 감액한 군오에 따라 발생하는 布錢의 부족분과 이를 충당하는 액수가 기재되어 있다. 즉 218명의 감액으로 布錢 479냥 6전을 減布錢에 대한 식리와 捐補錢으로 충당해야 하는데, 이를 各面별로 할당한 것이다. 이에 따르면 479냥 6전은 減布錢 749냥의 이자조로 269냥 6전 4푼으로 마련하며, 나머지 209냥 9전 6푼은 捐補條에서 충당한다고 되어 있다. 減布錢의 殖利와 捐補條의 규모는 면의 규모에 따라 다르게 할당되었다. 예를 들어 남면은 46명이 감액됨에 따라 101냥 2전을 충당해야 하는데, 이중 56냥 1전 6푼은 減布錢 156냥에 대한 이자조로 나머지 45냥 4푼은 捐補條로 마련한다고 나타나 있다.

절목 세 번째 조항에서는 各面별로 減布錢의 殖利를 담당하는 유사의 성명을 기재해 놓았다. 面有司라 불리는 이들에게 식리를 담당시켰는데, 설천면만 1명의 면유사가 기재되어 있고, 나머지 6개면은 모두 2명의 면유사가 확인된다. 남면의 면유사는 高得明과 金志守로 나타나 있다. 현재 남면향약계에 전해지고 있는 역대 임원 명부인 『面鄕約稧先生案』 제1책을 살펴보면, 1863년의 남면향약계 유사로 高得明과 金智斗 2명을 기재해 놓았다. 남면향약계가 당시 남면의 군정을 실질적으로 책임지고 있었음을 확인 할 수 있는 부분이다.

절목 네 번째 조항에서는 減布錢을 금년 9월부터 殖本取利하되 매해 3월과 9월 취식한 것을 收布所로 납부하라고 규정해 놓았다. 다섯 번째 조항에서는 補民錢의 이자 가운데 捐補條을 計數하여 拈出하되 減布錢 이자와 함께 수포소에 납부하라고 규정하고 있다. 여섯 번째 조항은 補民錢을 마련하는 규정이다. 民倉朔緡價 102냥, 縣司生草價 50냥, 大同倭供錢 40냥으로 도합 210냥의 補民錢이 사용되는데, 廩用은 각자 거두는 대로 民廩에 移納하여 元數를 충당하라고 규정하고 있다.

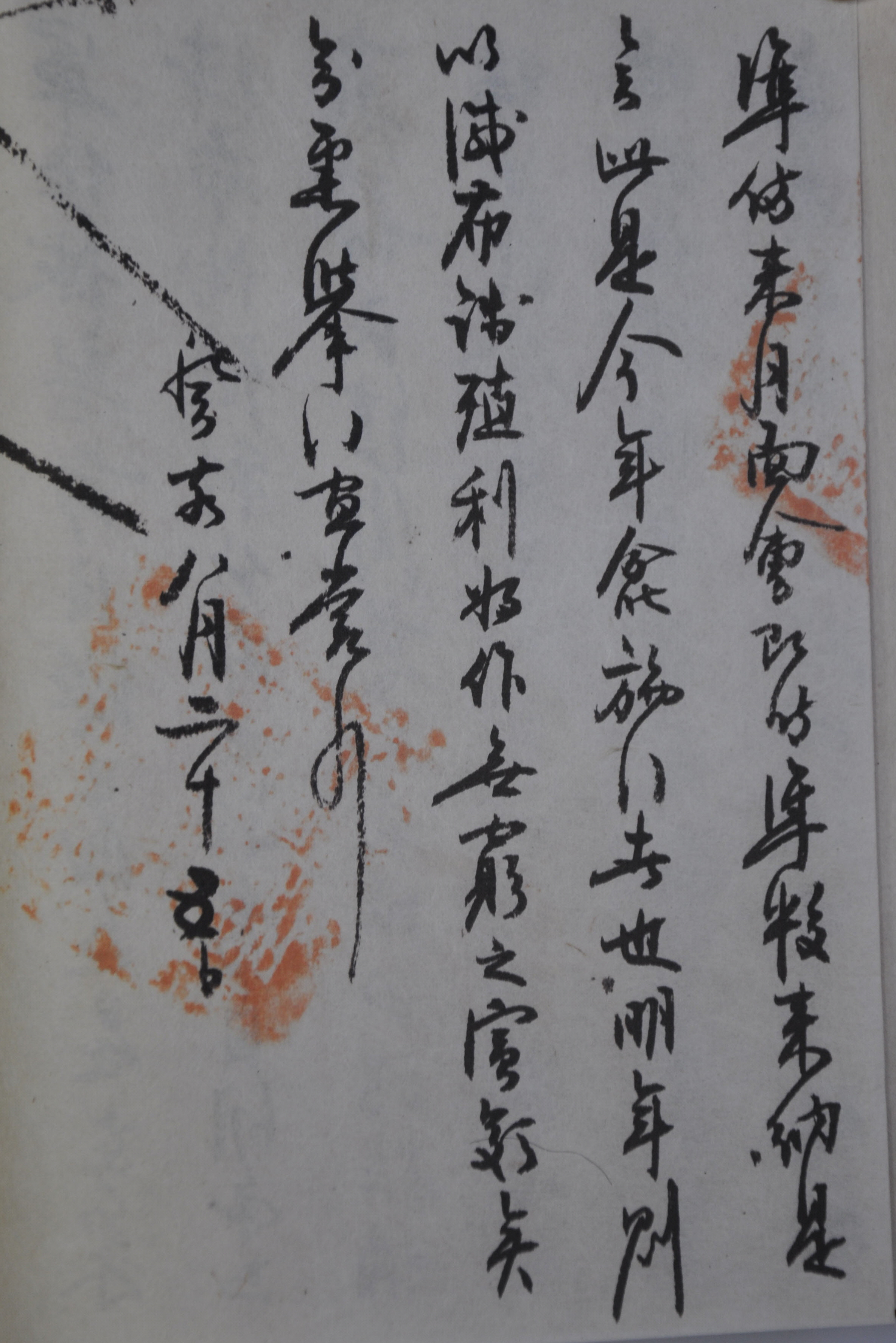

절목 앞에 첨부되어 있는 전령은 남해현령이 1863년 8월 25일 남면 면유사에게 발급한 것이다. 여기에는 남면에서의 減布錢 식리와 捐補條 운영 방침이 명시되어 있다. 전령에서는 우선 軍伍捄弊節目은 이제 막 만들어졌으니, 減布錢의 식리는 내년부터 시행할 것을 지시해 놓았다. 가난한 호구의 民情을 감안해야 되기 때문이다. 즉 식리의 완급 조정을 지시하고 있다. 이어 捐補條를 우선적으로 마련하되, 官에서 출급하여 식리하는 방도의 모색이 필요하다고 하였다. 당해 연도의 捐補條가 마련되어 있지 않기 때문이다. 이에 올해는 面錢에서 필요한 만큼의 수를 맞추어 준비한 뒤, 다음 달의 面會 때 납부할 것이며, 내년부터는 減布錢의 식리를 정상적으로 시행할 것을 지시해 놓았다.

자료적 가치

19세기 향약 운영의 특징을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 남해현은 各面에 배당된 군액을 시의에 맞추어 감액하면서, 부족한 布錢을 減布錢의 식리와 捐補條로 충당한다는 변통책을 마련하였다. 그리고 그 액수를 面 단위로 할당하였는데, 여기서 주목할 점은 남면의 경우 향약 조직이 布錢의 마련을 담당했다는 것이다. 이는 향약 조직이 지방통치의 보조 기구로 활용된 사례로 볼 수 있다. 원래 향약은 자치를 목적으로 결성되었으나 조선후기로 접어들면서 지방행정의 하부조직을 담당하며 수령의 지방통치를 보조하는 기구로 성격변화가 나타난다. 특히 남면향약계처럼 면 단위로 결성된 향약은 면 조직의 행정과 연계되어 운영되는 경우가 많았다. 이러한 향약 조직은 향촌 교화를 운영 목적으로 표방하고 있었지만, 실질적으로는 본 자료에서처럼 부세 문제를 주로 담당하였었다.