1846년 慶尙道 南海縣에서 束伍軍의 闕點과 生頉을 바로잡기 위해 제정한 節目

束伍軍捄弊節目

자료의 내용

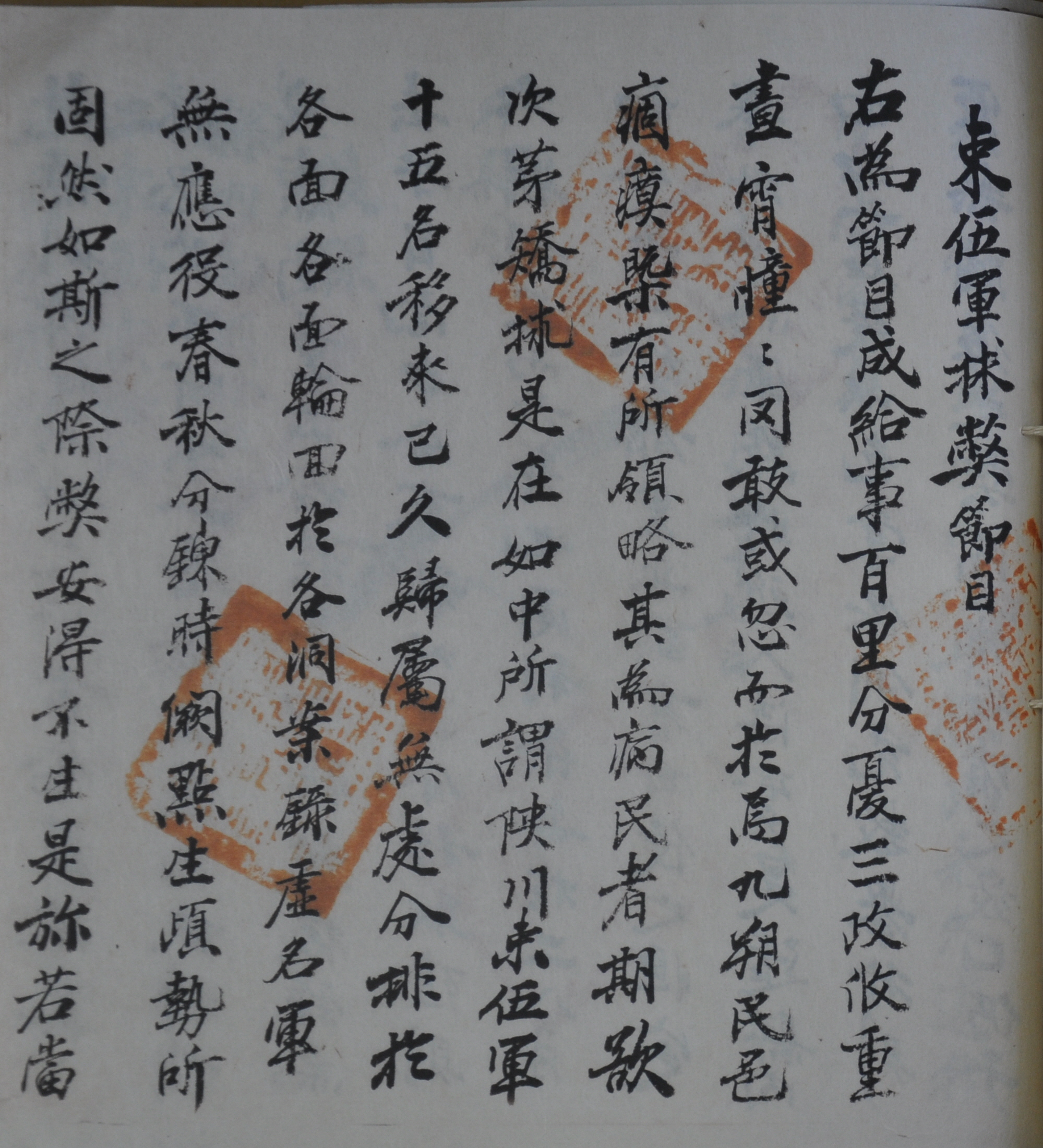

1846년 9월 27일 慶尙道 南海縣에서 작성된 節目이다. 節目에는 남해현 소재의 束伍軍이 조련 때 闕點하고 生頉하는 폐단을 바로잡기 위해 束伍錢을 마련하고, 이것을 운영하는 규정이 수록되어 있다. 당시 南海縣令은 절목 제정 후, 관내 各面에 절목을 분급하였는데, 그 중에서도 본 절목은 南面에 분급된 것으로, 南面鄕約契에 소장되어 있다. 18세기 후반 남면에서 결성된 남면향약계에는 각종 절목과 完文 등의 자료가 소장되어 있어, 조선후기 향약 운영의 실태를 살펴보는데 좋은 사례가 된다.

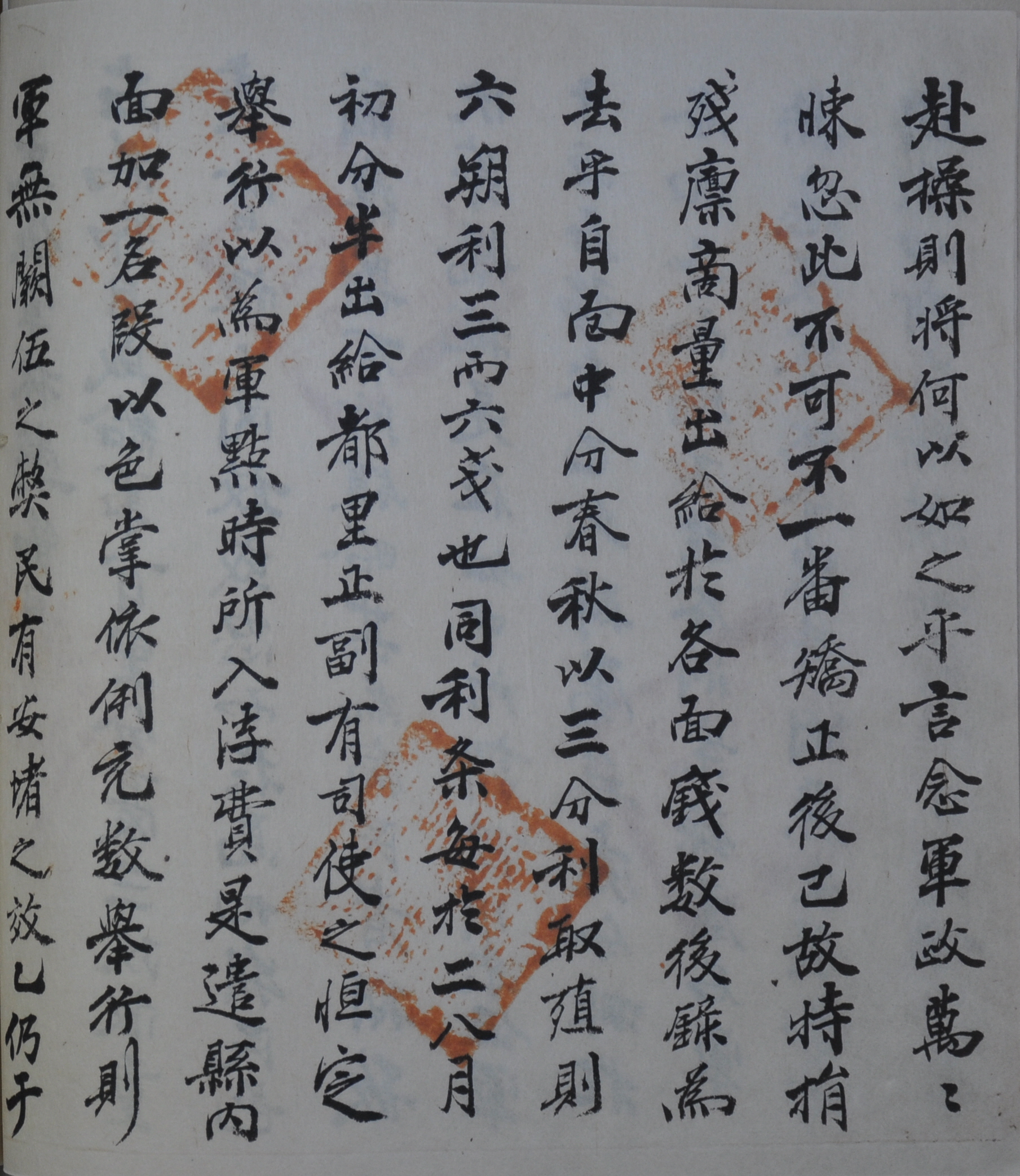

절목 서두에는 절목 제정의 경위가 언급되어 있다. 이에 따르면 먼저 百里分憂, 즉 수령이 백성의 근심을 나누고 다스리는데 있어 三政만큼 중요한 것이 없는데, 자신이 부임한 9개월 동안 백성과 고질적인 병폐를 순서대로 矯捄하고 있음을 밝혀 놓았다. 속오군과 관련된 軍政의 중요함을 전제하고 있는 것이다. 당시 남해현령은 李尙周였다. 그 해 2월에 부임하여 달수로만 9개월 째 재임 중이었다. 그런 가운데 현재 남해현에서 문제가 되는 것은 속오군이라 하였다. 오래전에 陜川에서 속오군 15명이 移來해 왔는데, 그들의 귀속과 분배를 둘러싸고 문제가 있었다는 것이다. 이에 各面에 15명을 분배하였지만, 정작 그들의 이름이 있어야 할 各面 洞案의 군적에는 虛名이 기재되어, 봄과 가을 속오군의 조련 때 闕點하고 生頉하는 형세가 많다고 하였다. 이는 군정의 본의에 매우 어긋나는 것이라며, 그 해결 방도로 속오군이 조련 때 각종 浮費로 집행할 이른바 束伍錢의 마련을 제시한 것이다. 이에 부족하지만 일단 고을의 殘廩 가운데 일부를 덜어 各面에 일정한 금액을 헤아려 출급한 후, 이를 各面이 봄과 가을에 3分의 이자로 取殖할 것을 규정하였다. 이와 같이 6개월 동안 取殖하면 3냥 6전의 이자를 얻는다는 것으로, 이는 各面이 한 달 동안 6전의 이자를 거둔다는 뜻이다. 그리고 같은 이자조를 매번 2월과 8월 초에 반을 나누어 出給한 뒤, 都里正과 副有司로 하여금 恒定해서 거행케 한다면, 軍點할 때에 쓰이게 되는 浮費로 충분히 쓸 수 있을 것이라 하였다. 이는 합천에서 건너 온 속오군 15명이 조련할 때의 각종 浮費로 집행되는데, 관내 7개면 중 규모가 큰 縣內面이 15명 중 3명을 배정받고 나머지 6개면은 2명씩 배정해서 그 비용을 마련하는 규정이다.

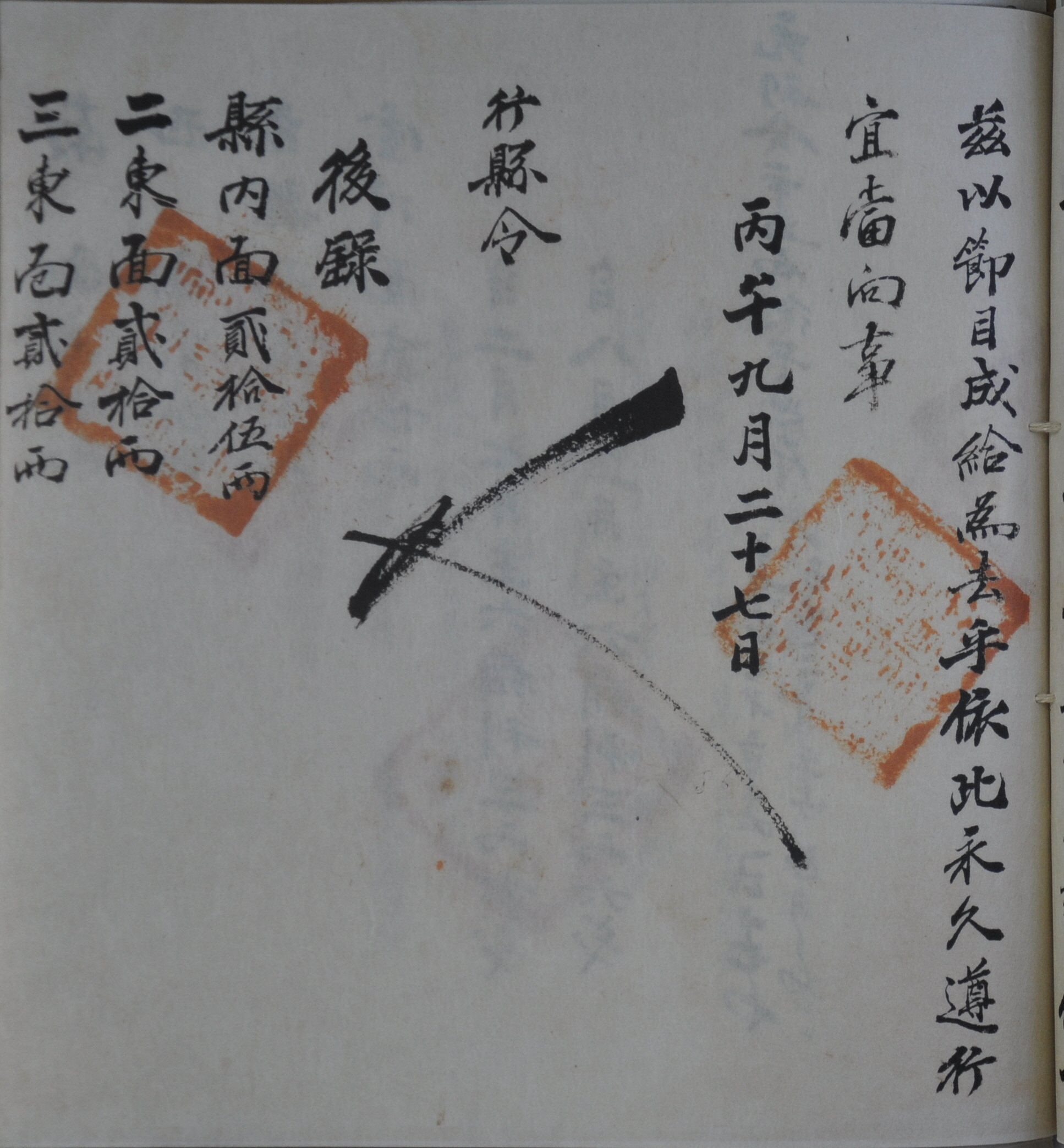

이상과 같이 제정된 절목을 영구히 遵行할 것을 당부한 다음에는 관내 各面에 배정된 돈의 액수와 이자를 거두어들이는 기한을 기재해 놓았다. 이에 따르면 취식할 돈은 縣內面 25냥, 二東面 20냥, 三東面 20냥, 南面 20냥, 西面 20냥, 古縣面 20냥, 雪川面 20냥씩 배정된 것으로 나타난다. 그리고 이자는 2월부터 7월까지 6개월 간 3냥 6전, 8월부터 1월까지 6개월 간 이자 3냥 6전씩 나누어 납부토록 하였다. 元利 25냥은 送廳해서 납부하는데, 이 중 19냥 7전은 1851년 정월에 납부하며, 5냥 3전은 1852년 정월에 납부하라고 규정해 놓았다.

한편, 절목 마지막 장에는 「南面升價錢補民錢束伍錢捧上記」라는 문서가 부착되어 있다. 이는 남면이 남해현 관아에 납부해야 할 각종 公納錢 가운데 升價錢, 補民錢, 그리고 본 절목과 관련되어 있는 束伍錢의 금액과 납부일을 간략히 기재한 것이다. 이중 束伍錢은 위의 절목과 동일하게 1851년에 19냥 7전, 1852년에 5냥 3전을 납부한다고 나타나 있다.

자료적 가치

19세기 향약과 지방 束伍軍의 운영 실태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 당시 남해현령은 9개월 동안 재임하며, 軍政 가운데서도 束伍軍의 병폐를 지적하였다. 합천에서 15명의 속오군이 移來해 왔는데, 이들을 各面에 배정하려 하지만, 各面이 보유하고 있는 군적에는 虛數가 너무 많아 실제 봄과 가을 조련을 할 때 闕點과 生頉이 너무 많다는 것이었다. 이러한 현상은 사실상 收布軍화 되어 군사적 본의를 상실한 19세기 속오군의 실상을 단적으로 보여주는 사례가 된다. 이에 남해현령은 殘廩 가운데서 일부를 출급하여 各面에 배정한 뒤, 식리를 통해 束伍錢을 마련하고 이를 속오군 조련 때의 각종 浮費로 집행한다는 절목을 제정하여 各面 분급했던 것이다. 그런데 남면의 경우 남면향약계가 해당 절목의 관리와 운영을 담당했음이 주목된다. 원래 향약은 재지사족들의 자치적인 향촌 교화 기구였으나 조선후기 이후 향약의 확산과 사회적 변화에 따라 다양한 형태로 성격 변화가 나타났다. 특히 남면향약계처럼 면 단위로 조직된 향약은 수령의 지방통치를 보조하며 면 행정과 연계되어 운영되는 경우가 많았다. 이럴 경우 주로 본 절목처럼 軍政을 비롯한 각종 부세를 담당하였던 것이다.

『嶺南鄕約資料集成』, 오세창 외, 嶺南大學校出版部, 1986

『朝鮮後期 地方軍制史』, 金友哲, 경인문화사, 2000

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환