1842년 慶尙道 南海縣 作廳에서 補緣契의 운영 기금인 補緣錢의 증식을 위해 발급한 完文

南面 完文

자료의 내용

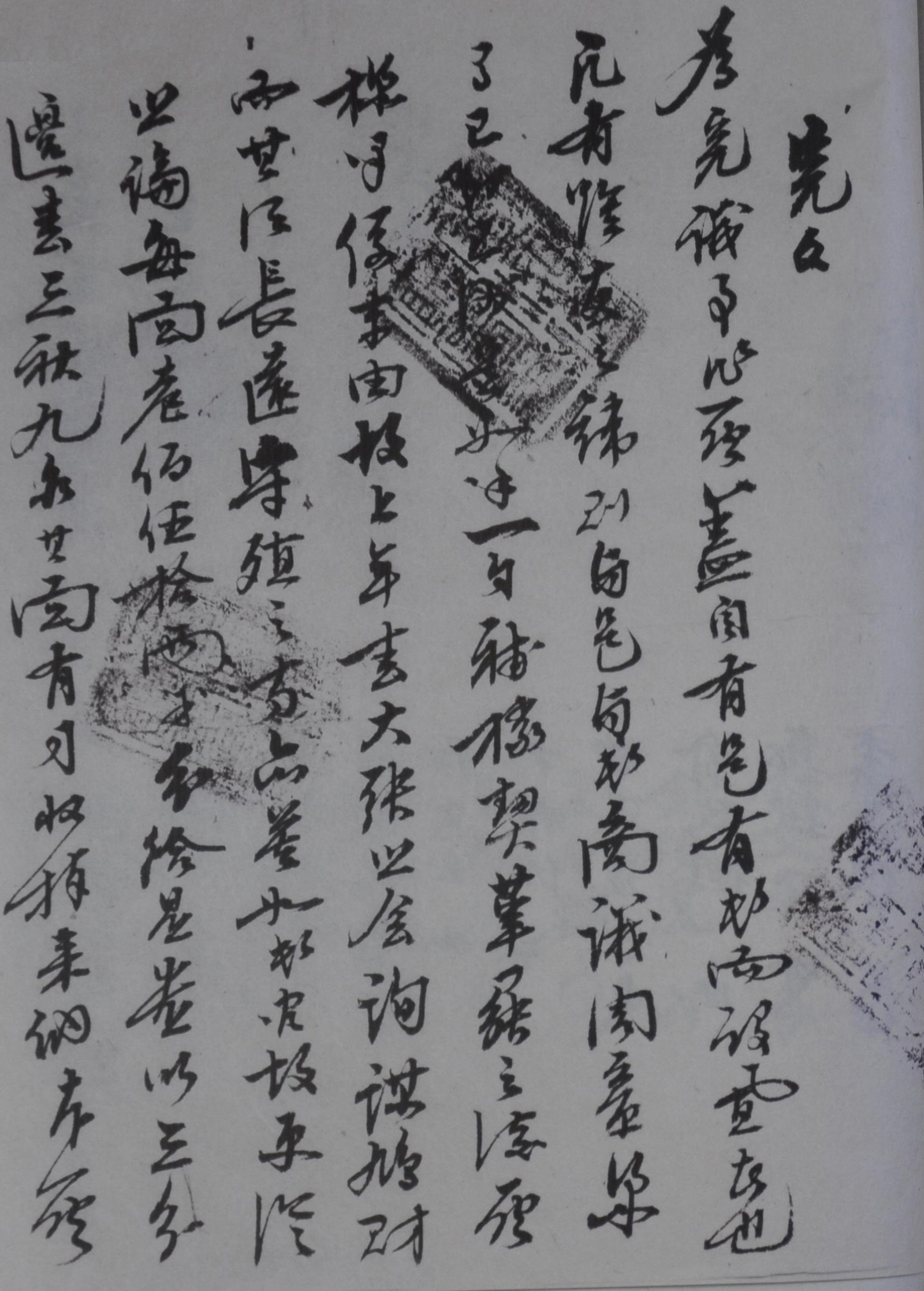

1842년 3월 慶尙道 南海縣 作廳에서 제정한 完文이다. 완문에는 이른바 補緣契라 불리는 조직의 운영 기금을 운영하는 방도가 제정되어 있다. 관내 各面에 150냥씩 分給한 후 이자를 놓아 증식할 것을 규정하고 있는데, 본 완문은 관내 7개면 중에서도 南面에 분급된 것이다. 현재 완문은 18세기 후반 남면에서 결성되어 현재까지 그 전통이 계승되어 오고 있는 南面鄕約契에 소장되어 있다.

완문에서는 먼저 作廳이 고을의 백성들과 함께 하는 기구임을 전제해 놓았다. 그러나 補椽契 혁파된 이후에 소통이 제대로 이루어지지 않고, 일이 원만하게 처리되지 않고 있는 상황이라 하였다. 보연계의 성격에 대해서는 구체적으로 언급하고 있지 않지만, 남해현 鄕吏들의 주도로 운영된 계 조직으로 생각된다. 이에 지난해 봄 鄕會를 크게 개최하였고, 여러 곳에 두루 물어 자금을 모아 보연계 운영 기금을 모았다며, 보연계가 새롭게 결성된 경위를 밝히고 있다. 그리고 보연계를 오랫동안 유지하기 위해 殖利하는 방도를 모색하여, 各面에 150냥을 분급해 3分의 이자로 증식하여 매년 3월과 9월, 面有司가 거두어들여 본청, 즉 作廳으로 납부할 것을 제정해 놓았다.

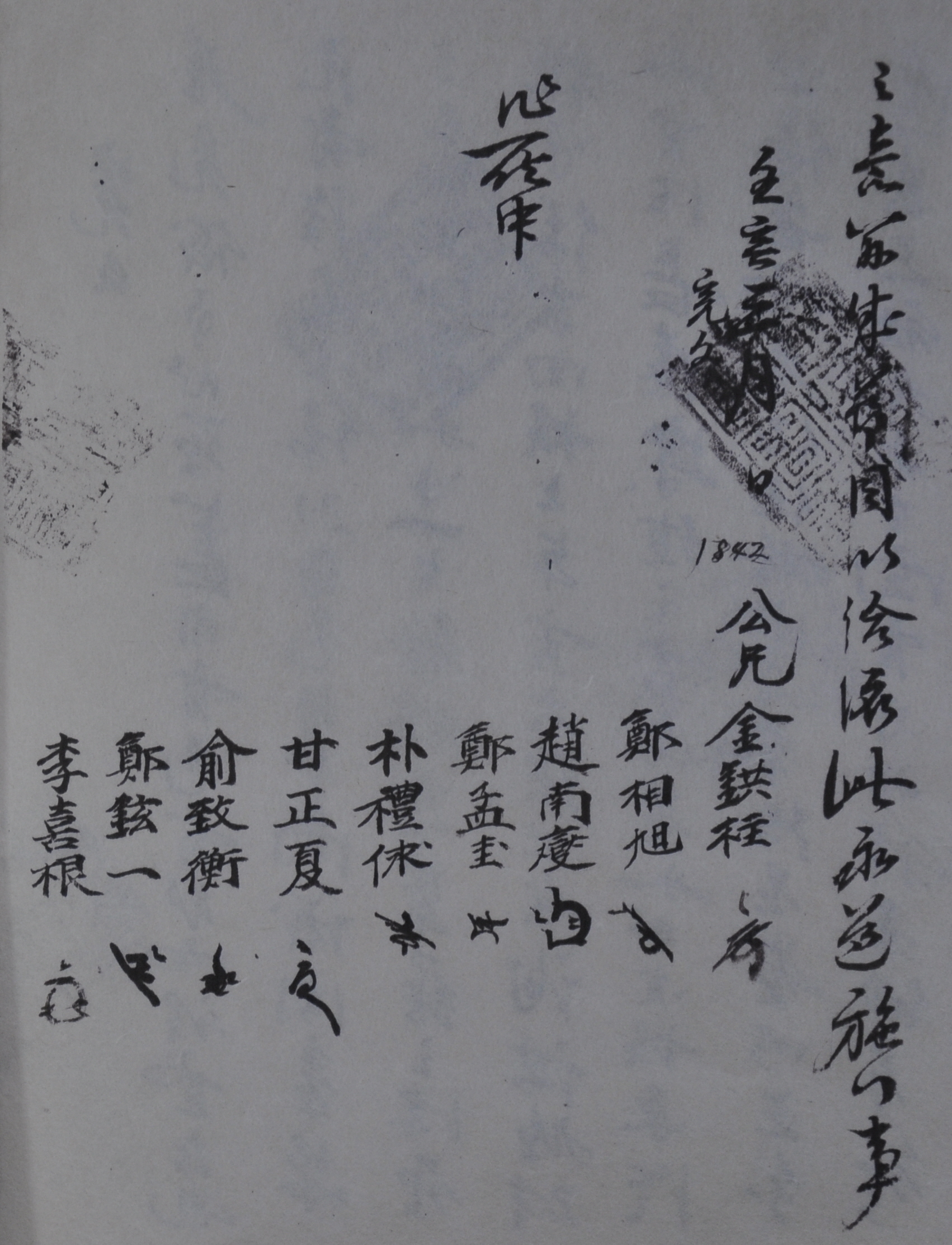

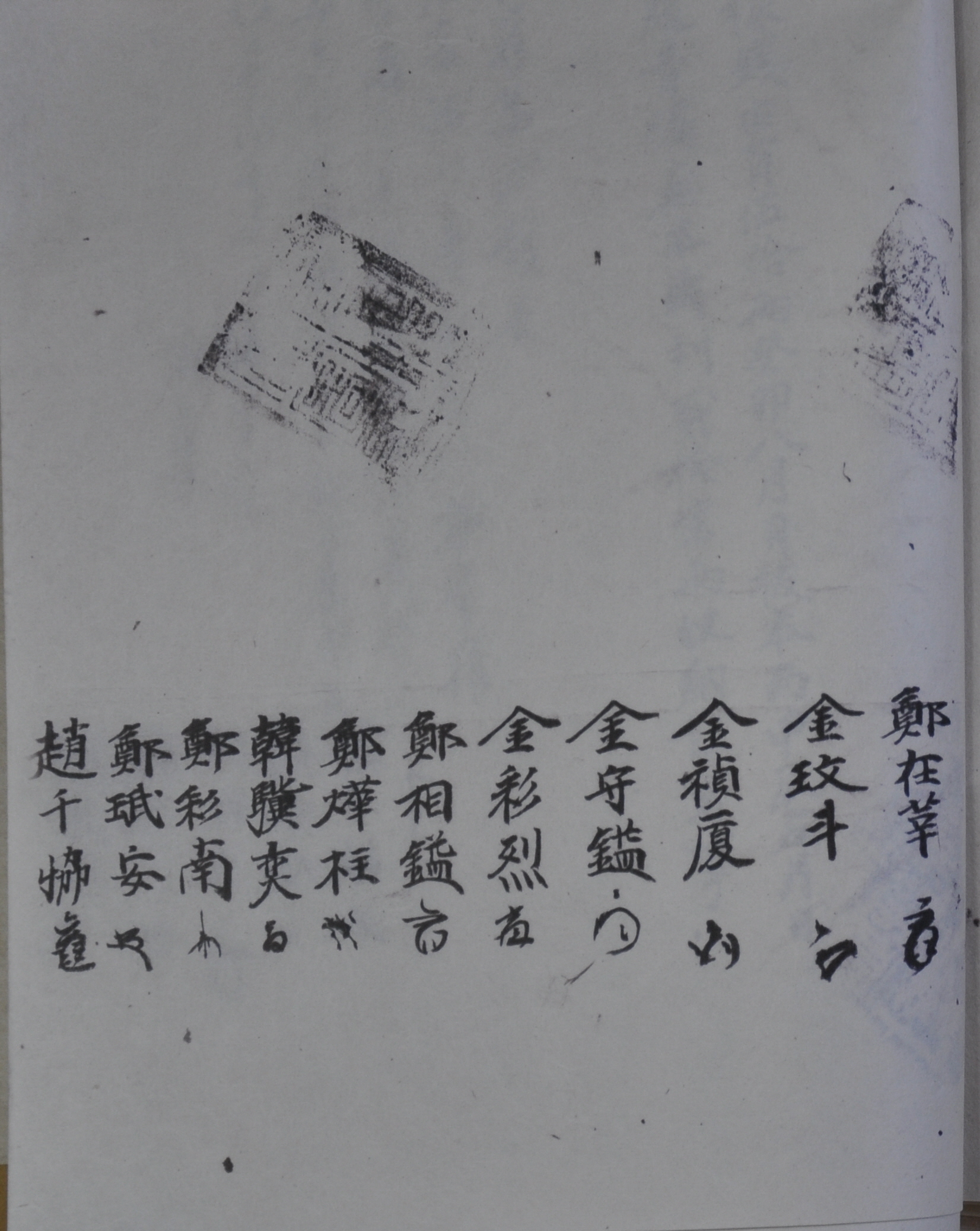

완문에는 25명에 달하는 남해현 公兄들의 성명과 署押이 기재되어 있다. 공형이 25명인 것으로 보아 현직 이외의 공형들도 포함된 것으로 여겨진다. 이들의 성씨를 나열하면 鄭氏 9명, 金氏 5명, 趙氏 4명, 韓氏 2명, 甘氏 1명, 朴氏 1명, 兪氏 1명, 李氏 1명, 林氏 1명 순이다.

공형들의 성명과 서압 다음에는 보연계를 운영하기 위해 各面에 분급한 補緣錢의 회수 일자와 방식이 기재되어 있다. 이에 따르면 補緣錢 150냥은 1843년 8월에 拔本하고, 1844년 5월에는 관의 題音에 의거하여 이자 27냥을 該廳에 납부할 것을 규정해 놓았다. 이어 완문 말미에는 남해현에서 이 문제로 작청에 보낸 題音이 필사되어 있다. 殖利錢을 봄과 가을에 적절하게 분배해서 均平하게 운영할 것을 당부해 놓았다.

자료적 가치

19세기 향약과 作廳의 운영 실태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 당시 남해현의 작청은 원활한 작청 운영과 고을 백성들과의 소통을 명분으로 일전에 혁파되었던 補緣契를 부활시켰다. 그리고 보연계의 기금이 되는 補緣錢의 운영 방도인 완목을 발급하였다. 이러한 보연전이 실제 어떠한 명목을 집행되었는지는 명확하지 않다. 다만 19세기 작청 규모가 확대되는 현상, 부세에서 각종 잡비가 증가되던 형상과 맞물려 나타난 것으로 생각된다. 한편, 작청에서 분급한 보연전을 남면의 경우 남면향약계에서 관리한 것으로 생각된다. 남면향약계가 수령이나 鄕廳, 또는 작청의 하부 기구로 운영되고 있었던 것이다. 원래 향약은 향촌자치 기구로 결성되었지만, 사회적 변화와 향약 보급의 확산으로 조선후기로 접어들면 다양한 형태로 운영되며 성격변화를 보이게 된다. 그 중 하나가 남면향약계처럼 면 단위로 결성되어, 관아의 각종 행정을 보조하는 성격을 가진 향약이다. 현재 남면향약계에는 작청의 지시를 받는 것이 나타나는 본 완문이외에도, 수령이나 향청에 의해 발급된 각종 節目과 완문 등이 소장되어 있어, 19세기 지방행정의 하부 구조인 면 조직과 연계되어 운영되던 향약의 특징을 확인 할 수 있게 해준다.

『嶺南鄕約資料集成』, 오세창 외, 嶺南大學校出版部, 1986

『朝鮮後期 地方財政硏究』, 張東杓, 國學資料院, 1999

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환