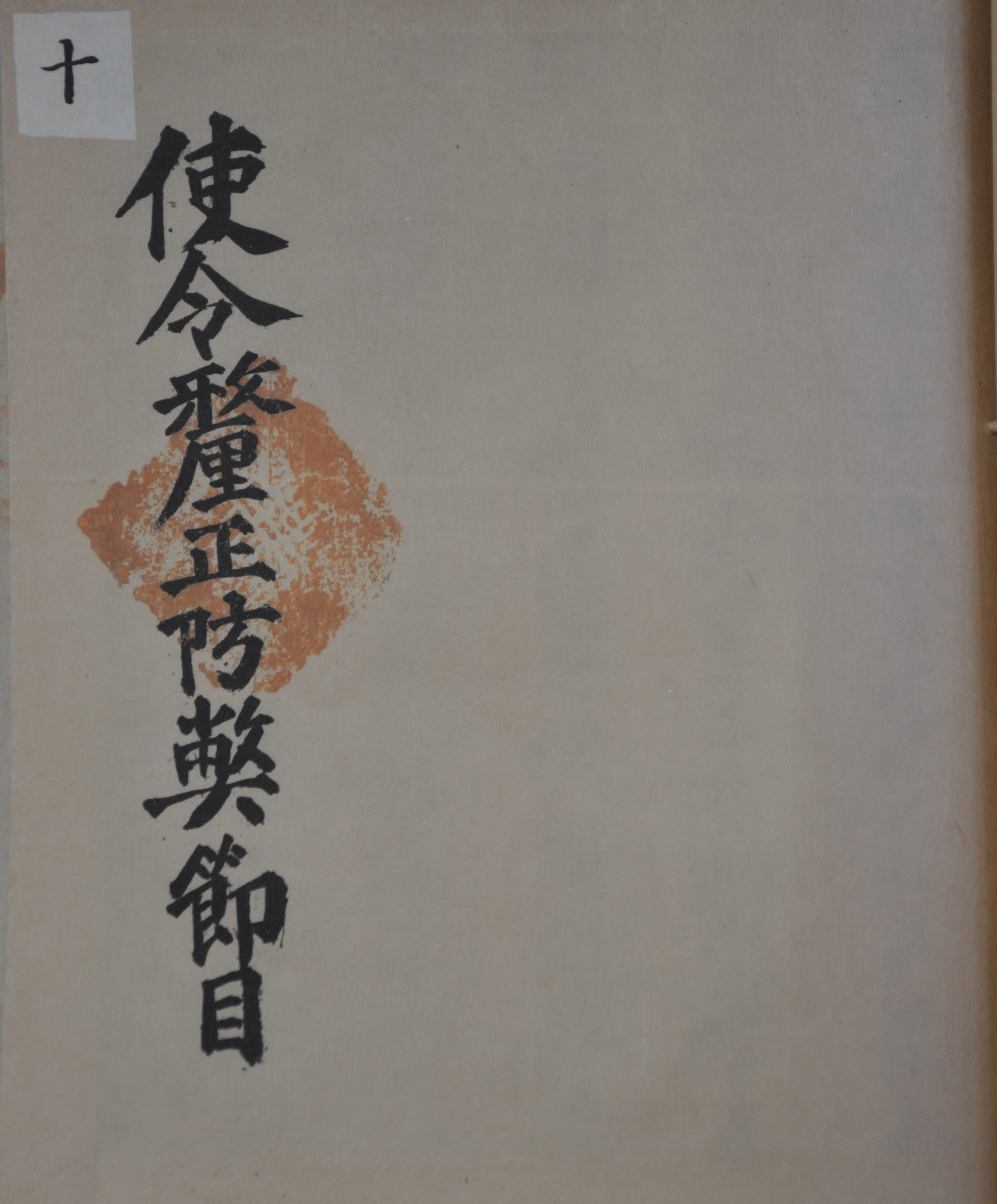

1842년 慶尙道 南海縣에서 使令과 巫夫를 혁파하여 고을의 병폐를 해소하기 위해 제정한 절목

使令釐正防弊節目

자료의 내용

1842년 3월 慶尙道 南海縣에서 제정된 節目이다. 당시 南海縣令은 남해현의 병폐 중 하나가 使令과 巫夫의 分定에 있음을 보고 이를 혁파하였고, 그 후속 조치까지 절목에 제정해 놓았다. 제정된 절목은 남해현 관내 各面에 나누어졌는데, 본 자료는 그 중에서도 南面에 보내진 것이다. 그런데 본 절목은 18세기 후반 남면에서 결성되어 현재까지 그 전통이 계승되어 오고 있는 南面鄕約契가 소장하고 있다. 현재 남면향약계에는 본 절목을 포함하여 향약 운영과 관련된 각종 자료가 전해져, 조선후기 향약 운영의 실태와 지방 행정의 일면을 살펴 볼 수 있게 해준다.

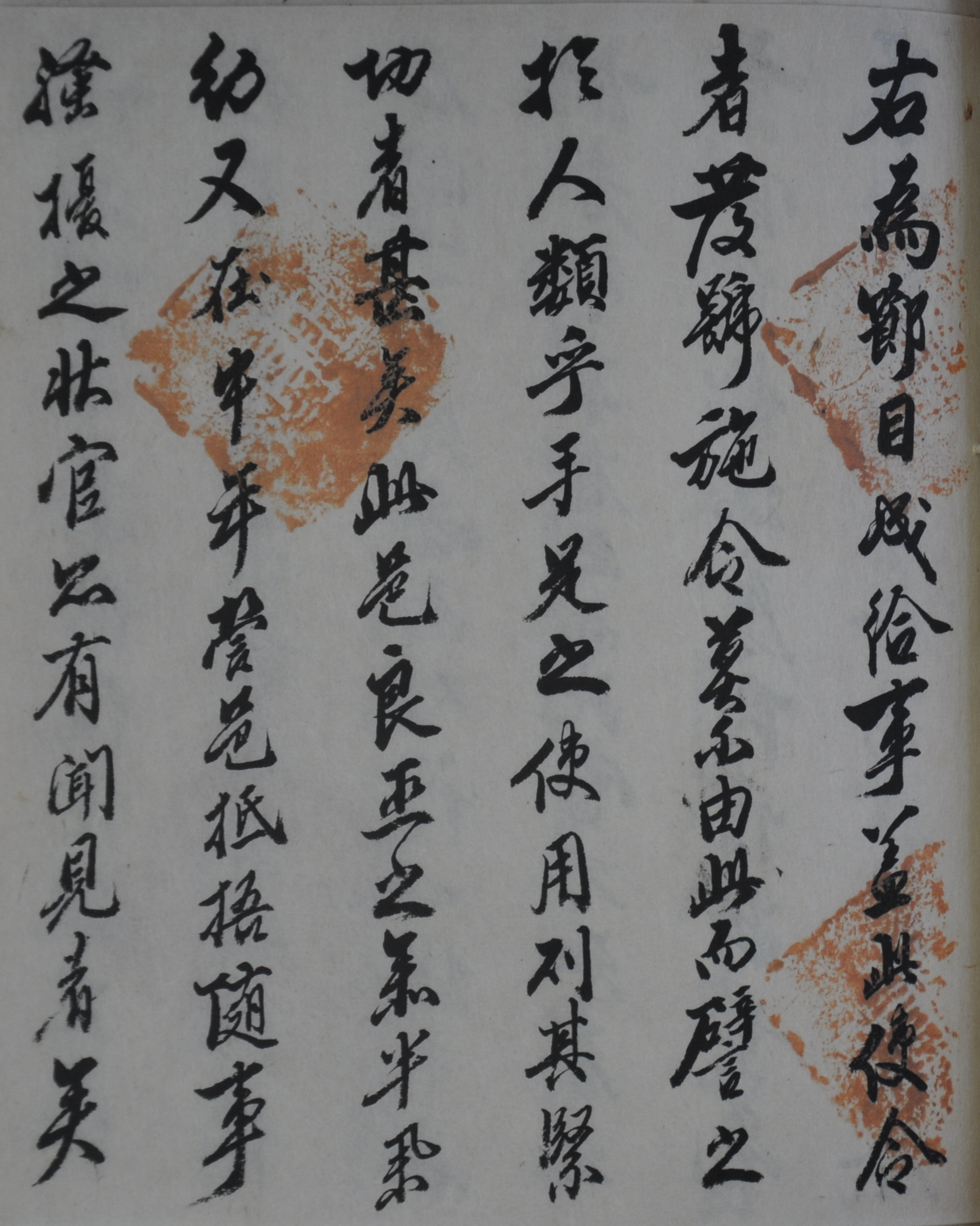

절목에는 使令과 巫夫를 혁파하게 된 경위와 후속 조치가 제정되어 있다. 절목에서는 먼저 사령이라는 하급 아전의 중요함을 언급하였다. 즉 명령을 내려 시행케 함에 사령에서 비롯되지 아니하는 것이 없으니, 사람에 비유하자면 손발과 같아 매우 중요하다는 것이다. 그런데 남해현은 良巫, 즉 巫夫가 參半에 달한다고 하였다. 그리고 이들의 일이 營邑과 관련된 것이어서 백성들이 騷擾하는 현상이 적지 않아, 일을 從便하여 규정함이 필요하다며 절목 제정의 당위성을 주장하고 있다. 監營과 兵營 등에서 각종 허드레 일을 하는 사령, 그리고 무부와 같은 일종의 雜頉戶의 분정에 있어 백성들의 원망이 적지 않았던 것이다. 또한 남해현령으로 부임한지 얼마 되지 않았지만, 현재 고을에 사령과 閑丁을 各面에 分定할 것이라는 소문이 돌고 있음이 들리는데, 이는 백성들을 혼란케 만들고 거짓을 일으키는 일임을 지적하였다. 이는 백성들이 그 실체를 알지 못한데서 발생한 것이기에 官에서 民情과 邑事를 헤아려 어떠한 조치를 취할 것임을 밝혀 놓았다. 이에 남해현령은 본 절목에서 分定에 있어 고을에서 혼란을 일으키고 있는 巫夫와 使令의 혁파를 결의한 것이다.

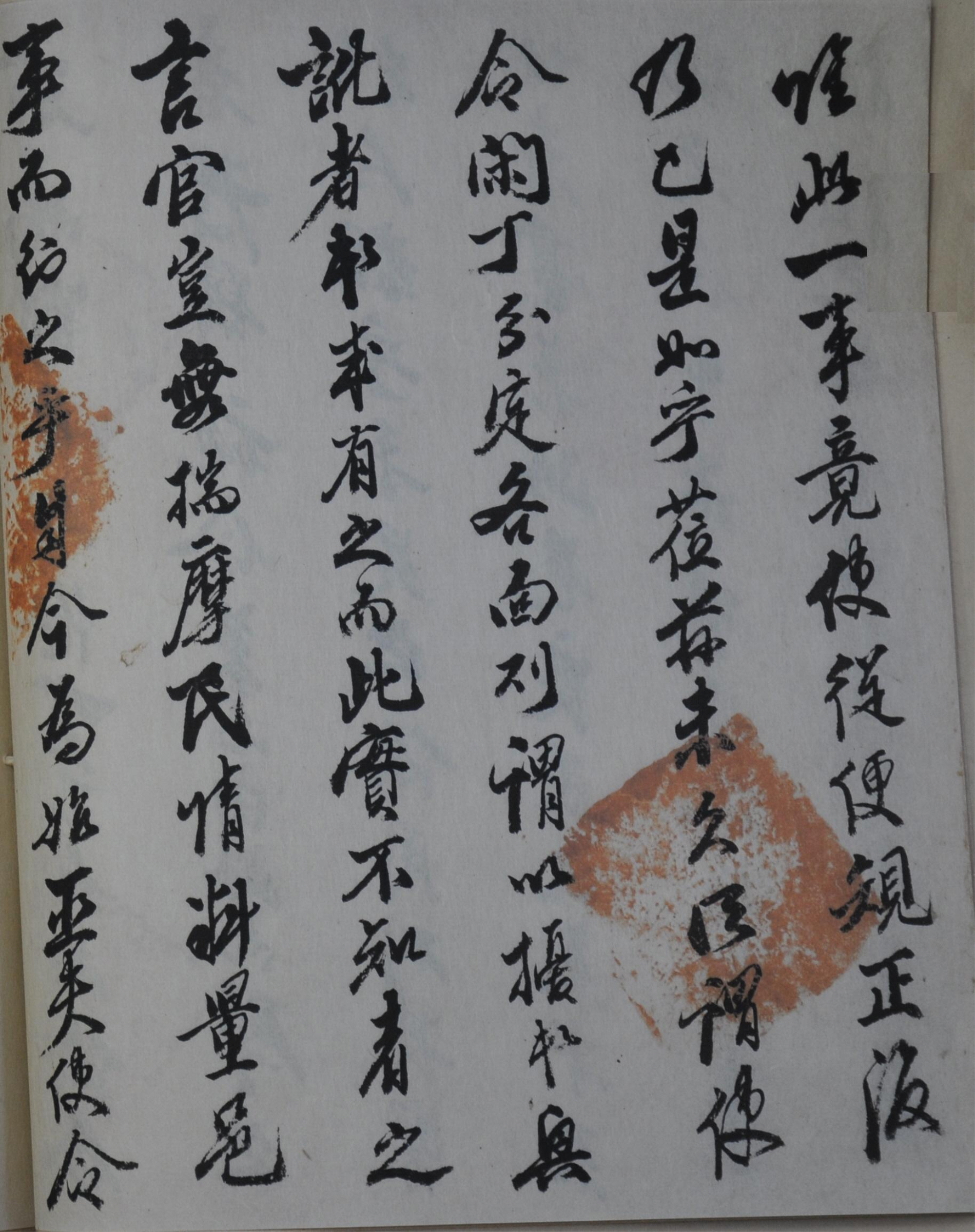

이어 절목 후반부에는 巫夫와 使令의 혁파에 따른 후속 조치가 제정되어 있다. 혁파 후 良民 20명을 관아에 曹屬하여 사역을 시키고, 1차로 정수를 정한 후에는 신변의 변화나 노환, 사망 등 그 어떤 일이 있다 할지라도 절대 새로 뽑지 않을 것이라고 하였다. 사령과 무부의 吏額을 고정시킨 것이다. 그리고 만약 身役錢을 거두게 되면 부자가 나란히 면제 될 때, 禮錢의 명목으로 5냥을 내는 것으로 酌定한다고 하되, 이후 이것을 어긋남 없이 遵行한다면, 이 한 조목만큼은 반드시 물고기가 놀라고 새들이 흩어지게 만드는 폐단, 즉 백성들을 혼란스럽게 하는 병폐를 해소시킬 수 있을 것이라고 하였다. 이어 혁파된 사령과 무부를 대행하는 방도가 제정되어 있다. 우선 300金을 민간에 나누어 주어 해마다 이자를 취식케 하여, 이를 該廳에 보내는 것으로 규정하였다. 이렇게 거두어진 이자 돈으로 후일 새로운 수령이나 감사를 맞이하는 新延, 그리고 그들을 모시는 陪行 때, 먼 길을 오가는 행장비로 사용해서, 훗날 관아 재정의 1년 責應에 부족함이 없게 함을 새롭게 규정하고 있는 것이다. 절목 말미에는 이렇게 마련된 절목을 분명하게 행한다면, 사령에게 支保를 충분히 지급하는 방도가 될 것이며, 고을 백성들이 騷擾하는 근심이 없어질 것이니, 이것을 절목으로 만들어 各面에 나누어 주고 영원히 준행하는 바탕으로 삼을 것을 당부해 놓았다.

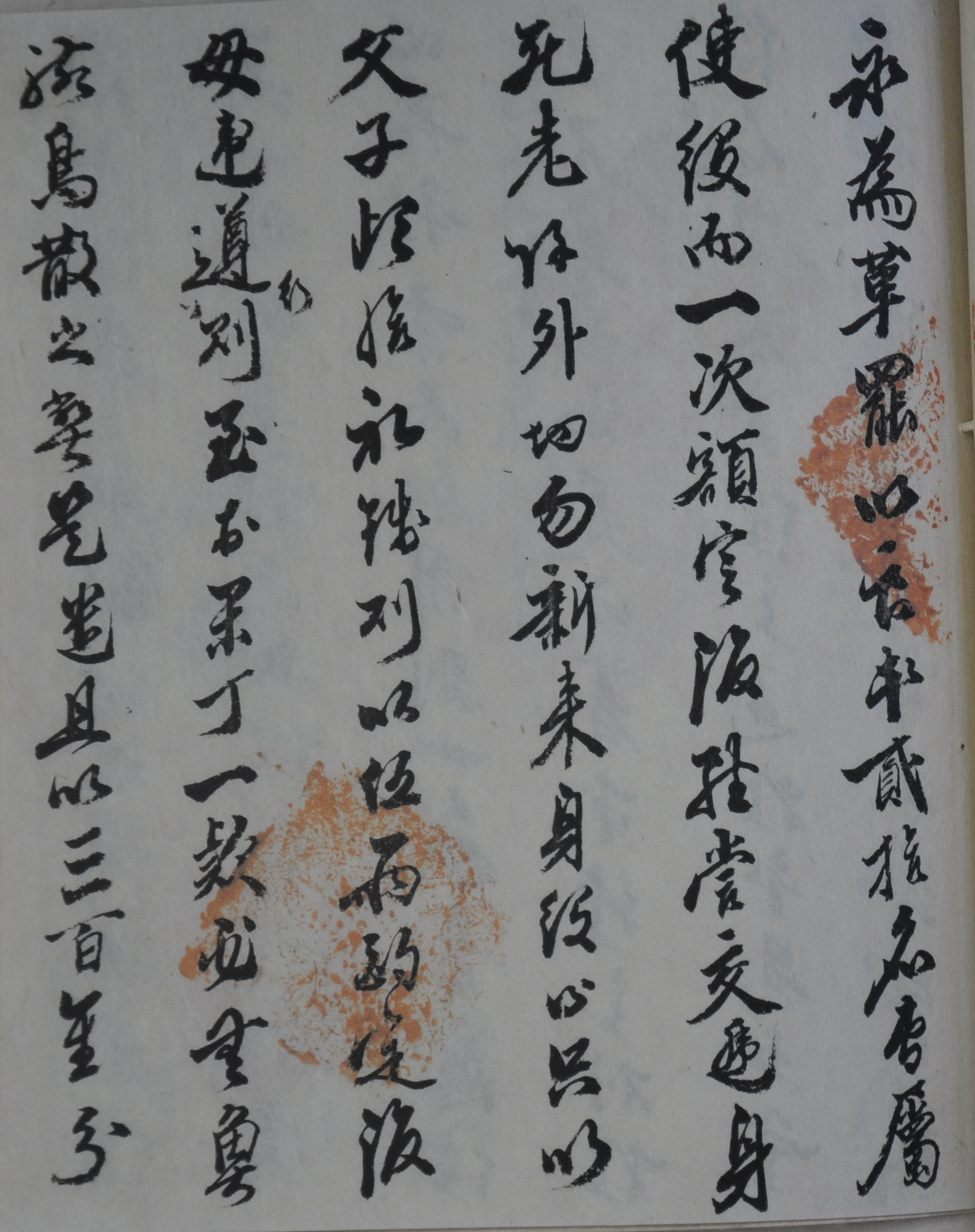

자료 마지막에는 당시 남해현령의 着官과 署押, 그리고 公兄의 성명, 鄕任의 성씨와 서압이 있다. 당시 공형으로는 鄭翰冑, 鄭直模, 鄭忠錫, 鄭基模 4인이며, 향임은 座首 柳, 都監 鄭, 別監은 金과 李이다.

자료적 가치

19세기 향약 운영과 지방 관아의 吏額 및 군역 운영 실태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 우선 남해현에서 제정하여 各面에 나누어준 본 절목이 남면향약계에 소장되어 있다는 사실을 주목할 필요가 있다. 절목에 제정된 내용은 남해현의 군총 가운데 雜頉戶로 분류할 수 있는 使令과 巫夫의 혁파이다. 各面에 배정되어 있는 군총의 변화가 있는 부분인데, 남면향약계가 남면에서 軍政과 관련된 업무를 수행하고 있었던 것으로 이해 할 수 있다. 한편, 남면향약계에는 본 자료를 포함하여, 부세 문제와 관련된 각종 절목과 完文 등을 함께 소장하고 있는데, 이는 남면향약계가 면의 행정과 연계되어 운영되고 있었음을 보여준다. 원래 향약은 향촌 교화 목적의 자치 기구로 결성되었으나, 조선후기로 접어들면서 성격변화가 나타난다. 특히 18~19세기로 접어들게 되면 面里制의 정착과 맞물려, 향약이 지방행정의 하부 조직인 면 행정과 연계되어 운영되는 경우가 많았다. 남면향약계도 향촌 교화를 표방하고 있었지만, 실질적으로는 남해현령의 통치, 그리고 면 조직의 행정과 연계되어 使令 및 巫夫 배정과 같은 軍政을 보조하고 있었던 것이다.

『嶺南鄕約資料集成』, 오세창 외, 嶺南大學校出版部, 1986

『朝鮮後期 地方財政硏究』, 張東杓, 國學資料院, 1999

「조선후기 무부군뢰(巫夫軍牢) 연구」, 『한국무속학』18, 배인교, 한국무속학회, 2009

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환