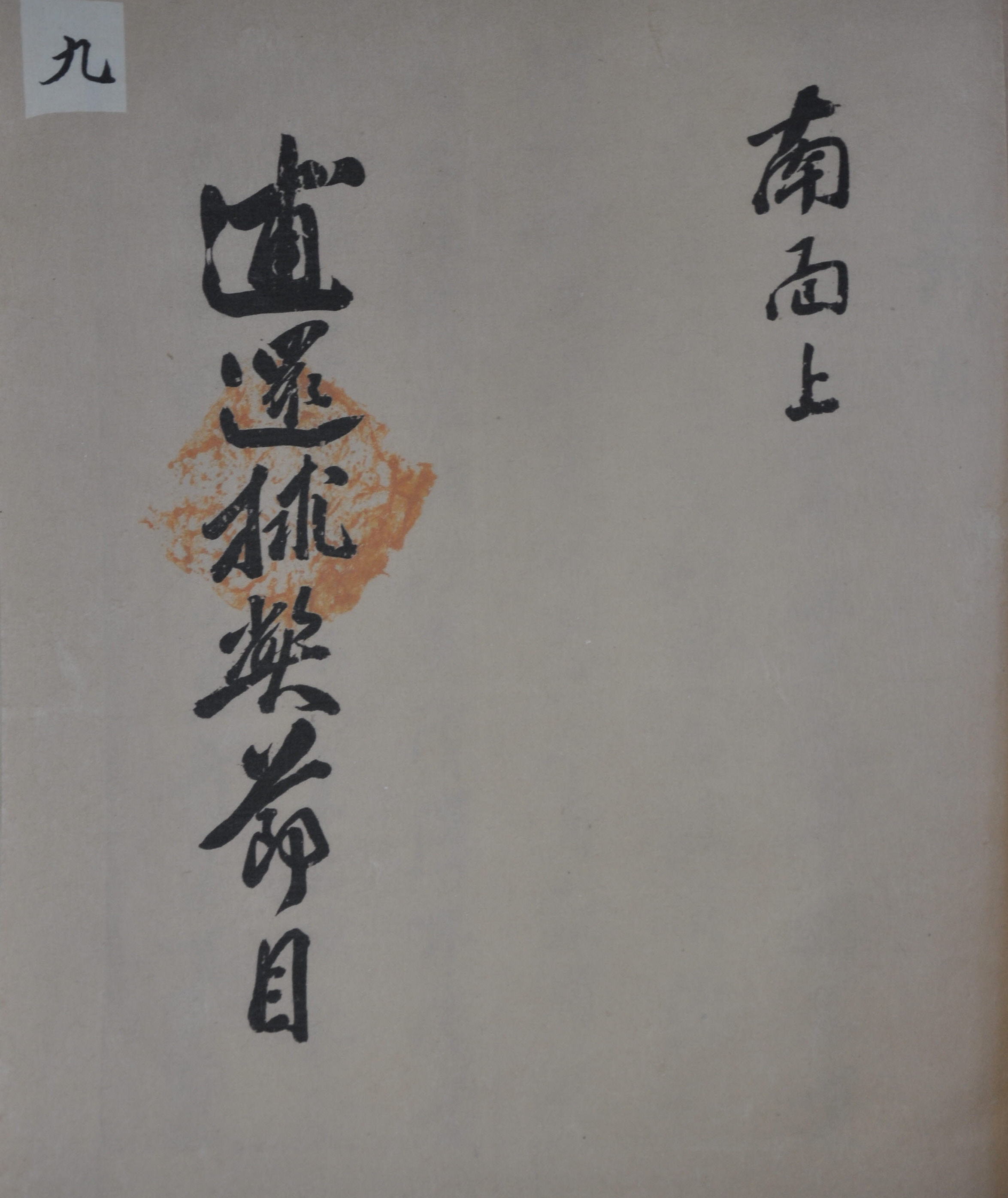

1838년 慶尙道 南海縣에서 還穀 逋欠의 폐단을 바로잡기 위해 제정한 6개조의 절목

南面上 逋還捄弊節目

자료의 내용

1838년 3월 慶尙道 南海縣에서 還穀의 逋欠 폐단을 바로잡기 위해 제정한 절목이다. 절목 제정 후 各面에 나누어주었는데, 본 자료는 그 중에서도 南面에 頒給된 것이다. 본 절목은 18세기 후반 남면에 결성되어 현재까지 그 전통이 계승되어 오고 있는 南面鄕約契에 소장되어 있다. 현재 남면향약계에는 본 절목을 포함하여 향약 운영과 관련된 각종 자료가 전해져, 조선후기 향약 운영의 실태를 살펴 볼 수 있게 해준다.

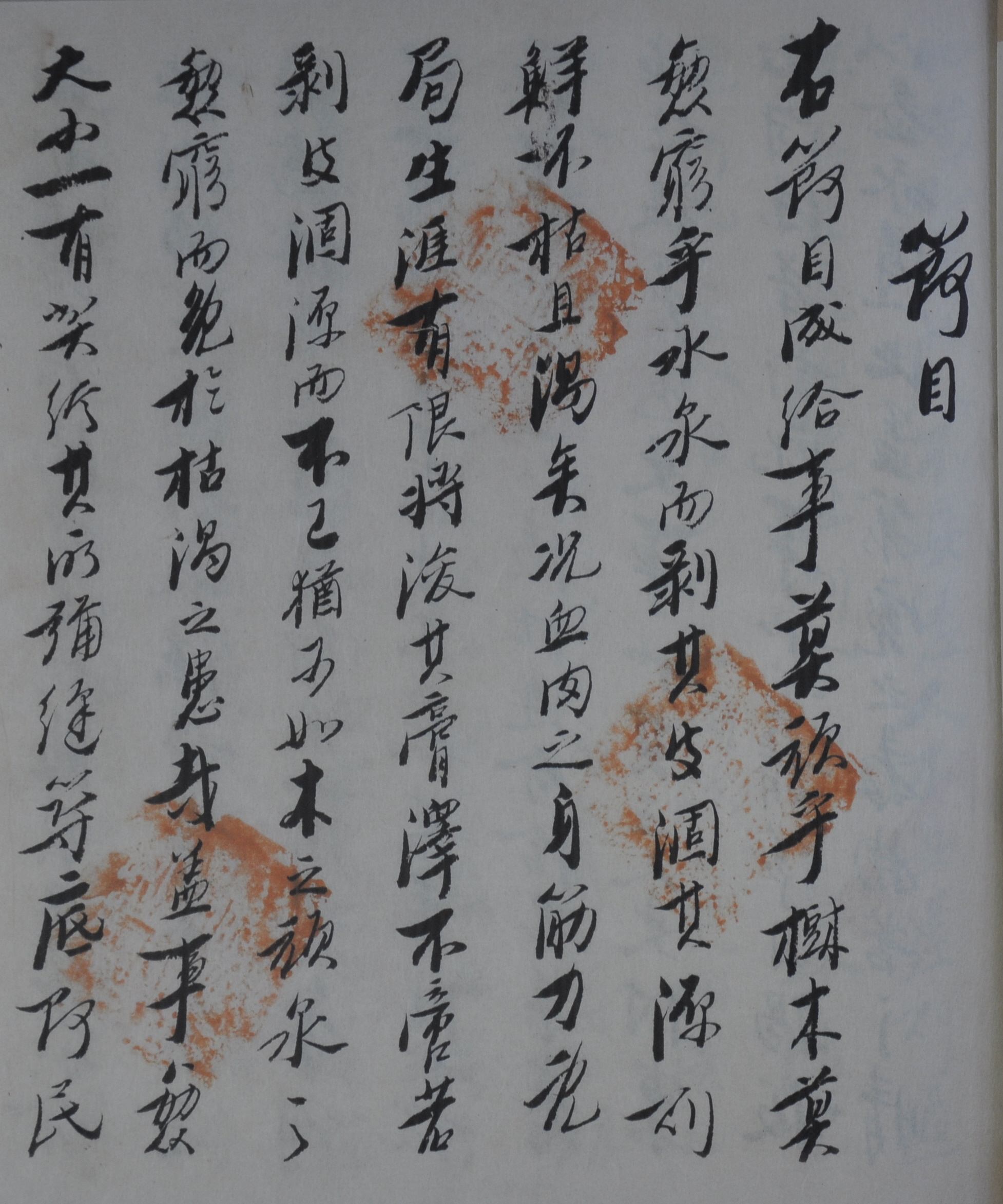

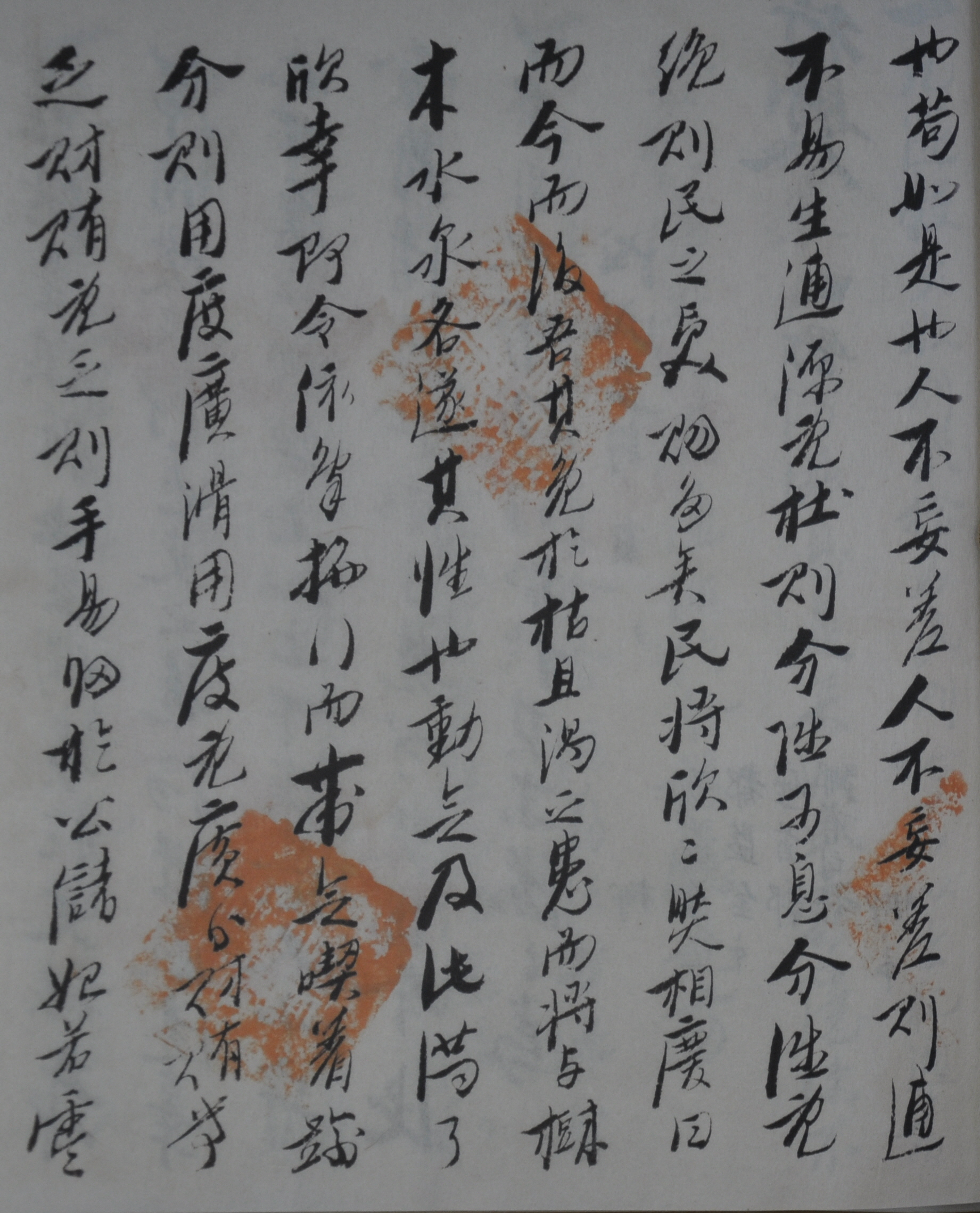

절목은 모두 6개조로 구성되어 있는데, 조항에 앞서 당시 南海縣令이 절목을 제정하게 된 연유를 설명해 놓았다. 그 서두에서는 환곡의 逋欠 실태를 樹木과 水泉에 비유하고 있다. 이에 따르면, 나무보다 완고하고 물이 솟아나는 샘보다 그침이 없는 것이 없으나, 그 껍질을 벗겨내고 그 근원을 마르게 한다면 말라 없어지지 않는 것이 없다고 하였다. 나무와 샘이 그러하니 하물며 피와 살로 된 몸은 근력이 이미 정해져 있고 생애가 한정되어, 장차 그 膏澤을 빨아들이는 것은 나무껍질을 벗기고 물 솟는 샘의 근원을 마르게 하는 것에 비할 바가 아니라고 이야기하고 있다. 樹木과 水泉 같다면 고갈됨이 적을 것이라며, 환곡의 정책이 바로 잡혀야 됨을 전제하고 있는 것이다. 이어 대개 일에는 크고 작은 폐단이 하나씩 있으니, 이것을 임시변통으로 바로 잡을 것인지, 또는 철저하게 고칠 것인지는 모두 민정에 달린 것이라 하였다. 그래서 이 고을에 부임하여 민정을 살펴보니, 고을 官屬들의 逋欠이 만연하여 弊痼가 가득하고 간사함이 늘어나 법의 해이함이 오래되었음을 보았다며 고질적인 환곡의 문제를 지적하고 있다. 그리고 남해현에서의 이러한 환곡의 포흠은 크게 세 가지에서 비롯되었음을 구분해 놓았다. 그 첫 번째는 숨겨진 逋欠의 액수가 20석 이상이 됨에도 자세히 조사하여 받아내지 않고 있으니 이는 해당 관청의 잘못이며, 두 번째는 私債를 作還하고 제대로 환곡을 분급하고 있지 않으니 이는 해당 倉色吏의 잘못이며, 세 번째는 人吏를 뽑는 문제는 반드시 保擧한 후에 해야 된다는 것이다. 아울러 이러한 문제를 해결하기 위한 節目을 만들어서 揭板한 뒤 영원히 준수하되, 가장 중요한 과제는 差人을 바로 하는 것이라고 주장하고 있다. 환곡 담당자의 差人을 바르게 한다면 포흠이 발생하지 않을 것이고, 포흠된 환곡이 없으면 私債를 作還하여 백성들에게 분급하는 일이 없을 것이며, 이로 인해 백성들이 받게 되는 것은 많게 될 것이라는 뜻이다. 아울러 포흠의 발생은 분수에 맞지 않는 쓰임새에서도 비롯된 것이라고 지적하고 있다. 백성들의 먹고 입음이 분수에 넘치게 되면 용도가 많아지고, 용도가 많아지면 금전과 물품이 궁핍해지게 되고, 금전과 물품이 궁핍해지면 손이 쉽게 나라에서 저축한 것에 가게 될 것이니, 이렇게 자질구레한 것에서 시작되어 끝내 난잡하게 어지러운 데로 가게 된다는 것이다. 따라서 逋欠의 책임을 단순히 吏隸의 책임으로만 돌릴 수 없으니, 수령은 용도를 절약하고 백성을 사랑하는 방도를 모색하는 것이 급선무라고 하였다. 이에 上下가 검소함을 숭상하고 大小가 분수를 지켜 淸源을 지켜나가기 위해 節目을 제정하게 되었다며, 본 문서의 작성 경위를 밝혀 놓았다.

절목의 서문이 되는 글 다음에는 남해현령의 着官과 署押, 그리고 남해현 鄕任들의 성씨와 署押이 기재되어 있다. 이에 따르면 座首는 鄭, 別監은 金과 柳, 都監은 金, 鄕有司로 朴과 柳가 나타난다. 좌수, 별감, 도감, 향유사로 구성된 남해현의 鄕廳 조직이 수령을 보좌하며 還政과 같은 부세 문제를 담당하고 있음이 확인되는 대목이다.

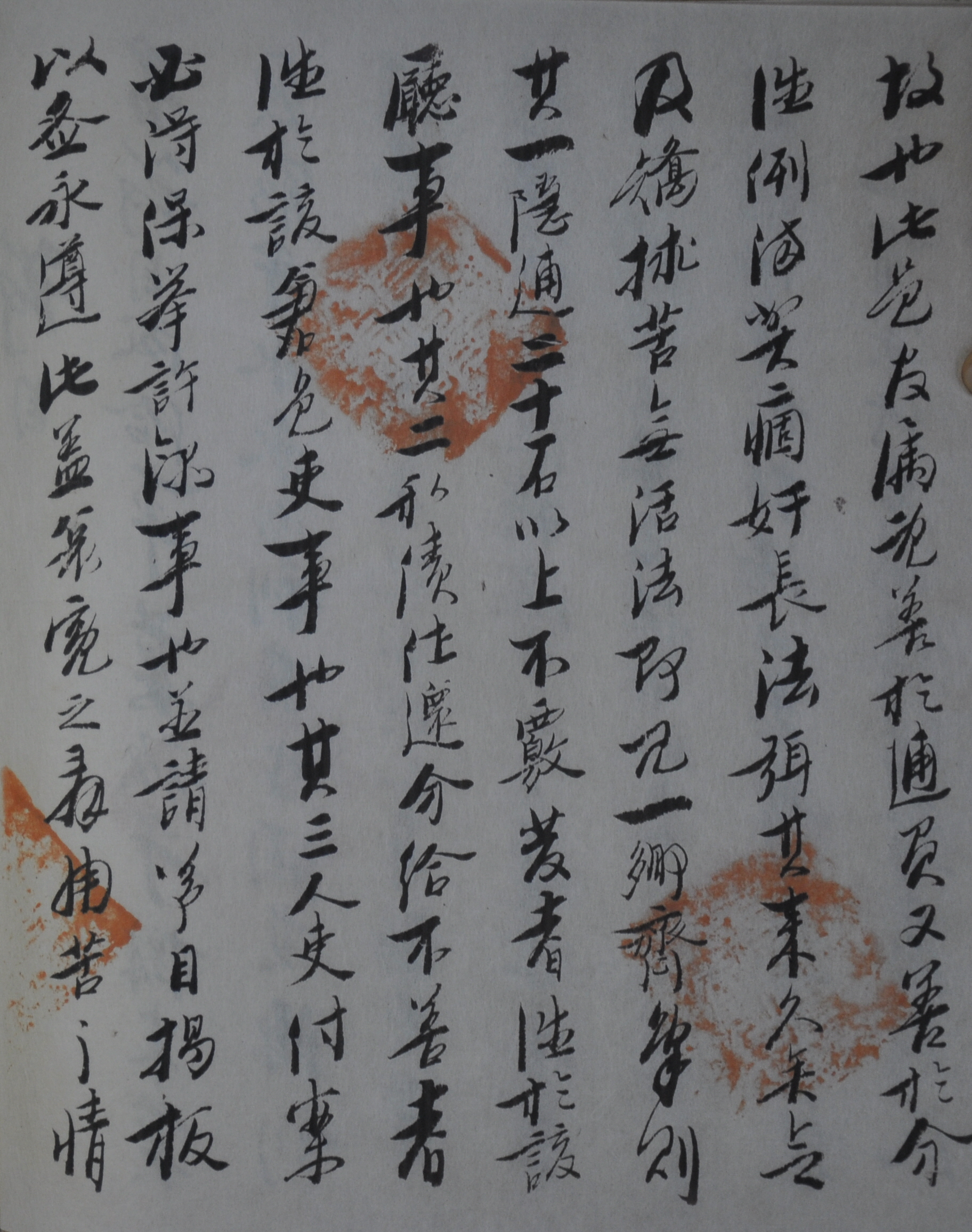

말미에 수록된 절목의 조항은 모두 6개조인데, 그 대략은 다음과 같다. 一, 무릇 환곡은 吏奴가 20석, 백성들이 10석 이상 포흠을 한 것이다. 실상을 조사해 포흠한 것을 납부케 하여, 그 액수가 커지는 것을 막는 것이 옳다. 만약 거짓으로 숨겨 주고 當年에 징발하지 아니하면, 그 포흠은 각 該廳이 부담해야 할 것이다. 一, 私債의 作還과 환곡을 제대로 분급하지 않은 것은 모두 法外의 일이다. 이것은 별도로 般束하는 것이 옳다. 만약 법을 사칭하여 作還해서 사사로이 돌리고 잘못 나누는 것이 탄로 나면, 해당 倉色吏의 잘못이니 律에 의거하여 처벌할 것이다. 一, 吏의 進退에는 법도가 있음에도 매번 보건데 나아가는 이들은 많으나 물러나는 이들은 적어서 吏의 수가 넘치게 되었다. 公逋와 民困은 여기서부터 비롯된 것이다. 지금부터 아전을 다시 복귀시키는 것과 來付하는 것은 반드시 饒戶 2인이 懸保, 즉 보증한 연후에 來付를 허락한다. 그리고 향후 포흠이 드러나게 되면 보증한 자들을 收布하는 바탕으로 삼는다. 一, 환곡 담당자들의 差任은 각기 그 村의 사정에 따라 맡기는 것이 사람을 뽑는 도리이다. 만약 합당하지 않는 부류의 사람이 부당한 자리에 차임된다면 반드시 포흠을 하게 되니, 차임을 제대로 하지 않는 책임은 어디로 가겠는가? 바로 吏房의 책임이다. 一. 吏奴가 포흠을 저지르는 것은 대개 두려움에서 나오는 것이다. 혹 공적인 일로 인하여 포흠이 생기기도 하고, 혹 먼저 作還한 것 때문에 포흠이 생기기도 한다. 이와 같은 포흠들은 재물을 축낸 잘못으로 논하지 않는다. 一, 이상의 절목을 반급하되, 관내 7개 面은 이를 櫃에다가 잘 보관해야 할 것이다.

자료적 가치

19세기 향약 운영의 실태와 환정의 폐단에 대해 살펴 볼 수 있는 자료이다. 본 자료는 남해현 남면에서 결성된 남면향약계에 소장되어 있다. 남면향약계에는 본 자료를 비롯하여, 부세 문제와 관련된 각종 절목과 完文 등을 함께 확인할 수 있는데, 이는 남면향약계가 면의 행정과 연계되어 운영되었기 때문이다. 16세기 士林들에 의해 향약이 보급될 때까지만 하더라도 향약을 결성하는 本意는 향촌 교화였으며, 그 운영주체는 재지사족들이었다. 그러나 조선후기로 접어들게 되면서 향약은 다양한 형태로 전개되었고, 특히 주목할 점은 수령의 통치를 보조하는 성격의 향약이 널리 운영되었다는 것이다. 주로 지방행정의 하부 구조인 면 단위로 결성된 향약이 이러한 성격을 보였는데, 남면향약계도 그 대표적인 예라고 할 수 있다. 남면향약계는 향촌 교화를 표방하고 있었지만, 실질적으로는 남해현령의 통치를 보좌하며, 지방행정의 하부 구조인 면 조직의 행정과 연계하여 환곡과 같은 부세 문제를 담당하였던 것이다.

한편, 본 절목에서 捄弊의 대상이 되는 환곡의 逋欠 문제는 비단 남해현만의 문제가 아니었다. 19세기 三政의 문란이 심화되는 가운데 전국적으로 捄弊의 대상이 되는 문제였다. 특히 아전들의 포흠과 作還이 큰 문제가 되었는데, 남해현에서도 아전들의 포흠과 作還이 고질적인 환곡 폐단의 근원이 되었던 것이다.

『嶺南鄕約資料集成』, 오세창 외, 嶺南大學校出版部, 1986

『朝鮮後期 地方財政硏究』, 張東杓, 國學資料院, 1999

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환