1803년 慶尙道 長鬐縣이 납부해야 할 蔘價의 부담이 큰 상황에서 順興府 蔘價의 移來해 오자, 증가된 蔘價와 각종 잡비를 충당하기 위해 添補錢을 마련하여 殖利한다는 내용의 節目

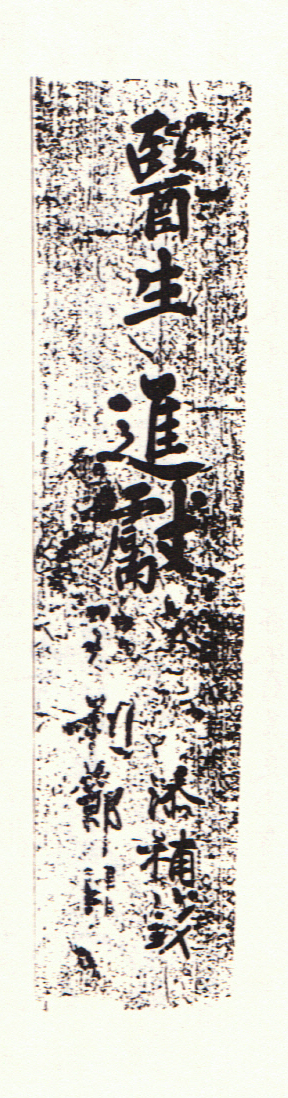

醫生進獻 添補錢殖利節目

자료의 내용

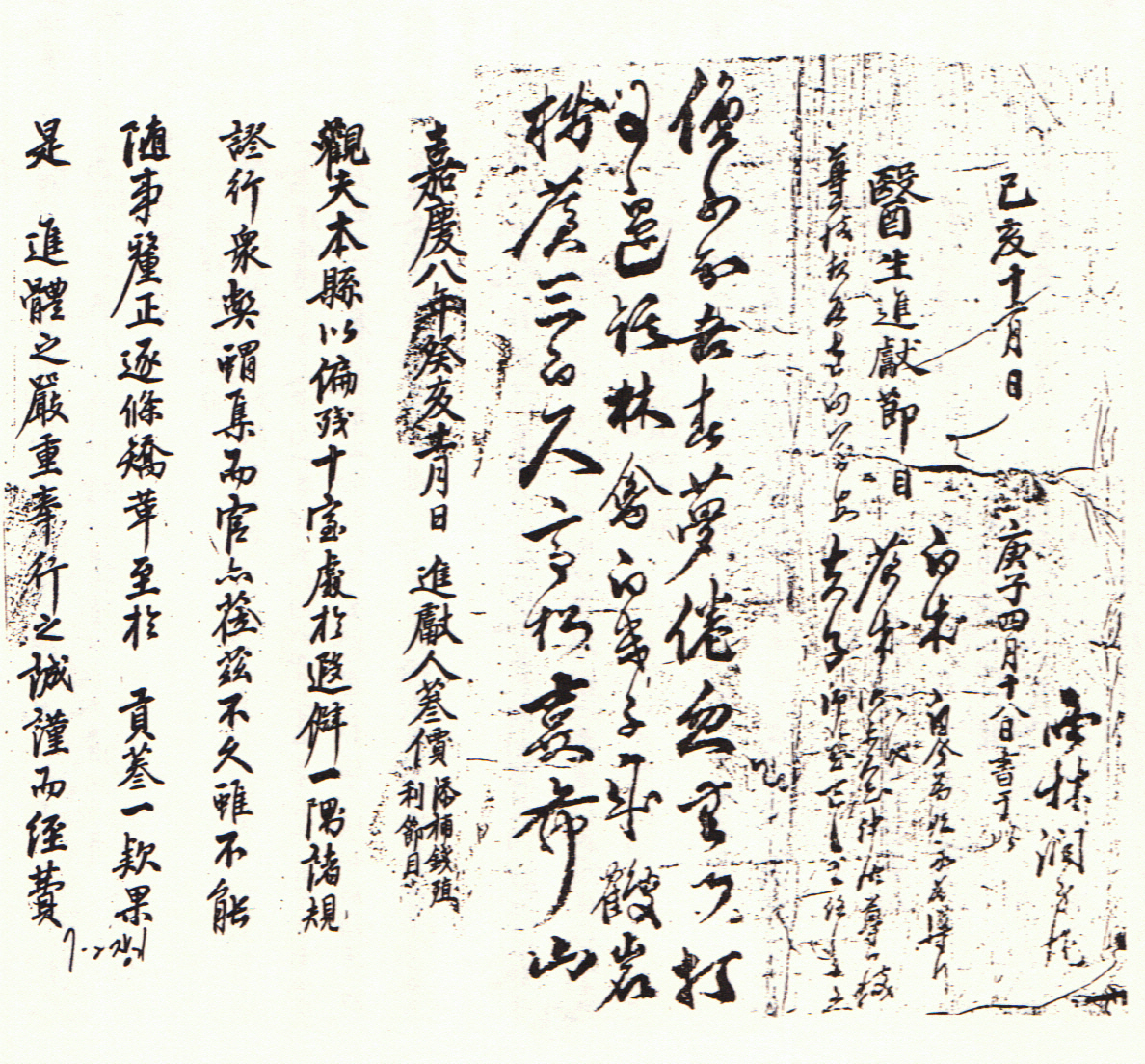

1803년 11월 慶尙道 長鬐縣에서 제정한 節目이다. 節目에는 장기현이 납부해야 할 증가된 蔘價, 그리고 蔘價 납부를 때 동반되는 제 잡비를 添補錢 마련과 殖利를 통해 충당한다는 규정을 수록해 놓았다. 당시 장기현은 일정량의 蔘價를 營門에 납부하고 있었는데, 順興府에서 一分의 蔘價가 移來되어 부담이 증가하게 되었다. 이에 長鬐縣監 주도로 蔘價를 마련하기 위한 각종 규정이 수록된 본 절목을 제정하게 된 것이다. 절목의 표제는 ‘醫生進獻’이나 본문의 절목 제목은 ‘嘉慶 8년 9月 日 進獻人蔘價 添補錢殖利節目’으로 나타난다. 본문은 절문의 서문 격이 되는 글과 12개조의 세부 조항으로 이루어져 있다. 자료의 서두와 말미에는 白朮, 蒼朮과 같은 약재 이름, 안부 편지의 일부, 七言詩 일부가 확인되는데, 절목을 성책하면서 배접하는데 사용한 문서의 내용으로 생각된다.

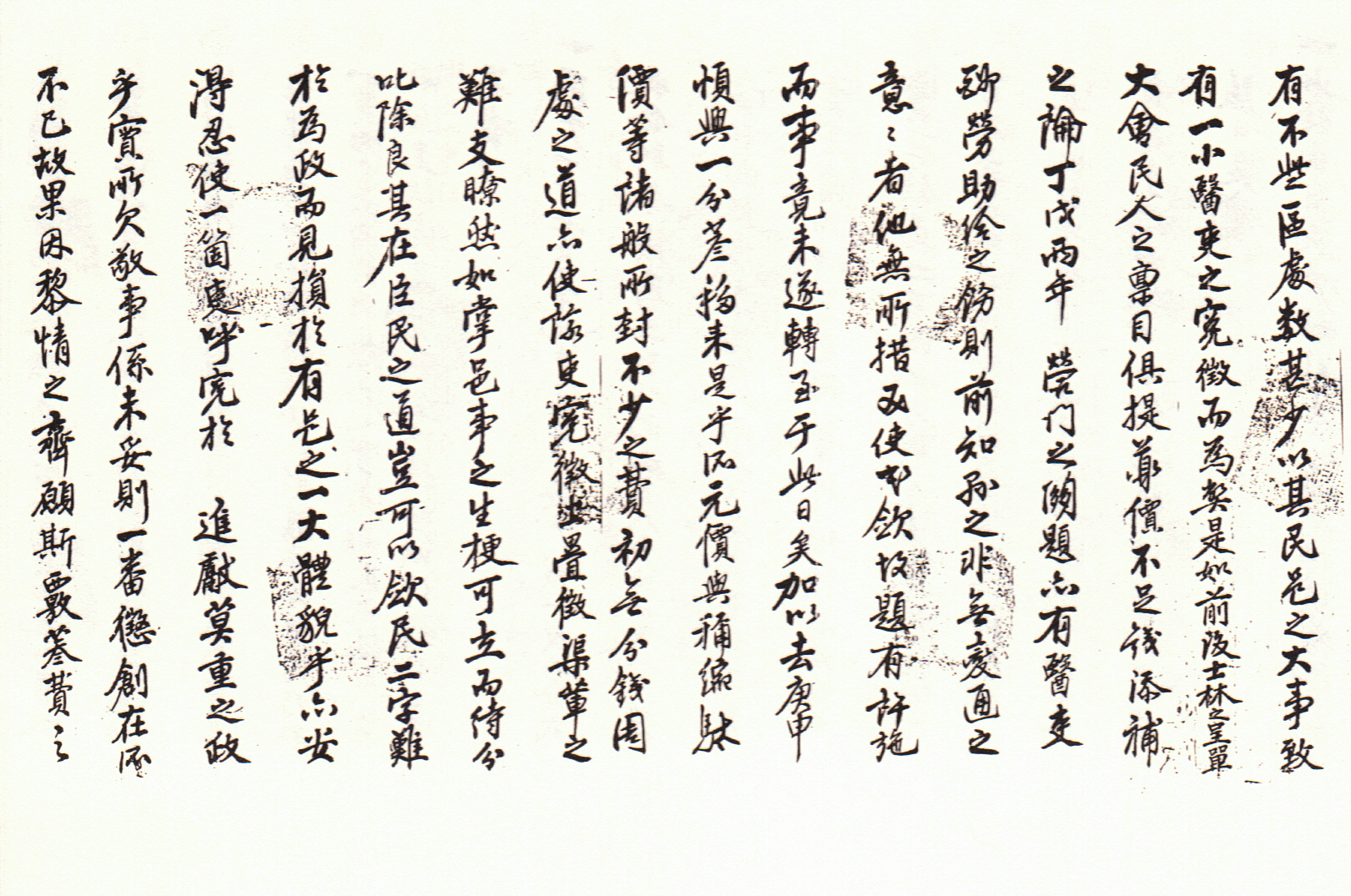

절목의 서문 격이 되는 글에는 절목의 제정 경위가 간략히 언급되어 있다. 먼저 이 글에서는 장기현이 僻地에 위치한 十室의 凋殘한 고을임을 전제해 놓았다. 그런 장기현에서 貢蔘의 부담은 매우 엄중하게 奉行해야 되는 것이나, 소요되는 경비는 많지만 區處하는 액수가 심히 부족한 상황이며, 醫吏들이 저지르는 冤徵의 폐단도 적지 않다고 하였다. 이에 大會를 열어 부족한 돈은 添補하자는 것으로 고을 士林들이 稟目을 올렸고, 지난 1797년과 1798년에는 營門에서 醫吏에게 酬勞를 지급하라는 關을 내렸으나, 전직 현감은 제대로 변통하지 않고 단순히 民斂으로만 해결하려 했음을 지적해 놓았다. 더구나 지난 1800년에는 순흥부에서 蔘價 一分이 移來해 와서, 蔘價의 元價 뿐만 아니라 稱縮駄價 등 제반 잡비가 증가했으나 이것을 충당할 방도가 제대로 마련되지 않아, 해당 吏가 冤徵하고 疊徵하는 폐단이 많다고 하였다. 이에 進獻의 원통함을 다스리기 위해 民戶錢을 마련하고, 이를 立本取殖 해서 封進 할 때의 각종 비용으로 집행할 것을 절목으로 제정하니, 영구히 준수할 것을 당부해 놓았다.

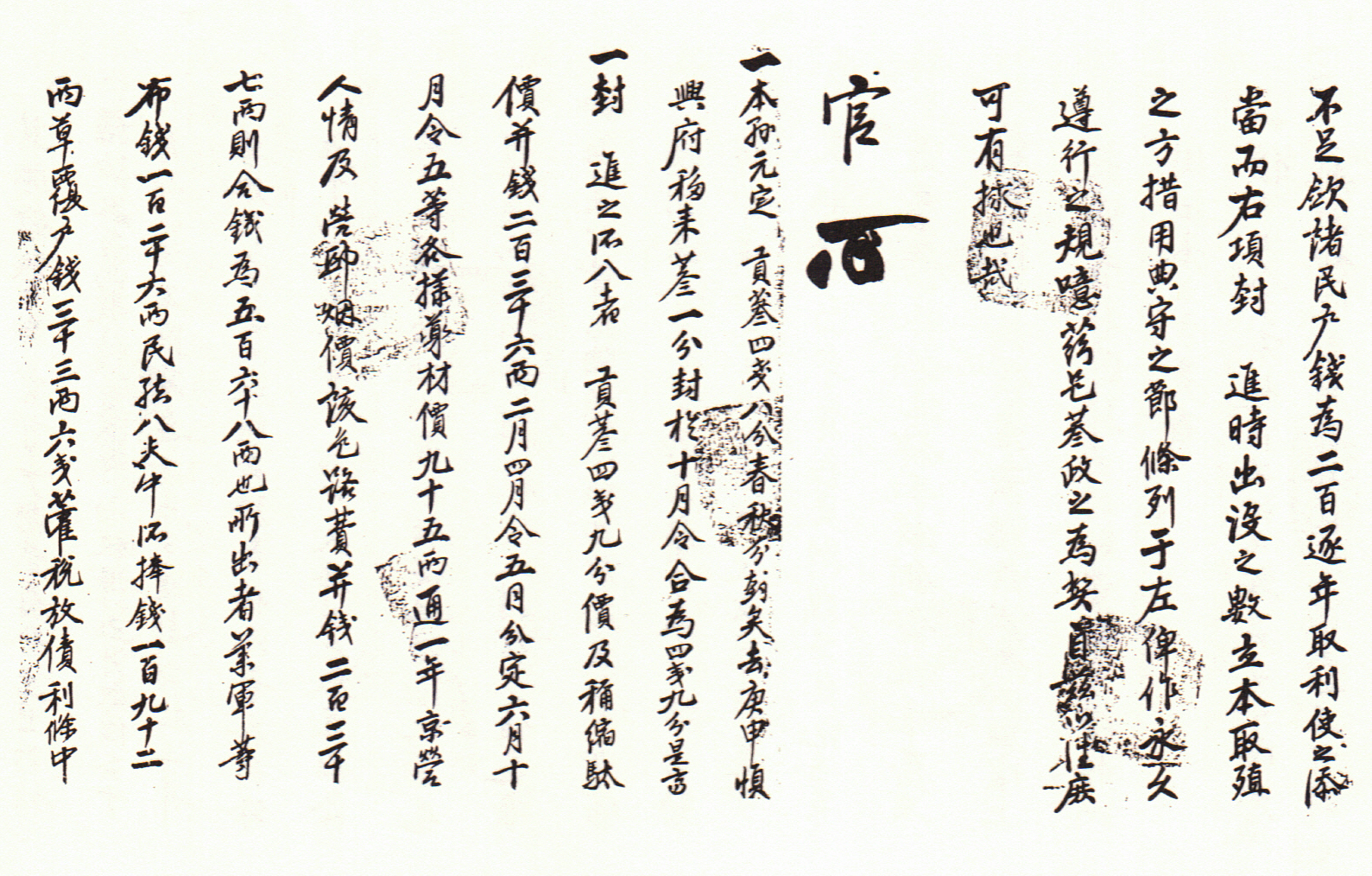

절목은 모두 12개조로 구성되어 있다. 첫 번째 조항에서는 장기현의 원래 정해진 貢蔘은 4전 8푼으로 봄과 가을에 나누어 거두는데, 지난번 순흥부에서 옮겨 온 一分으로 모두 4전 9푼이 되었으며, 해당 一分은 10월에 거두라고 규정해 놓았다. 두 번째 조항은 封進의 所入과 所出 비용이다. 이에 따르면 所入은 4전 9푼의 蔘價로 稱縮駄價는 236냥, 各樣 藥材價 95냥, 京營 人情과 營邸 煙價, 그리고 해당 色吏의 路費 237냥으로 이를 합하면 568냥이 된다고 하였다. 所出은 藥軍 등의 布錢 126냥, 民結 8夫에서 거두는 192냥, 覆戶錢 33냥 6전, 藿稅에서 放債한 이자조 가운데 添補錢 50냥이니, 이를 합하면 401냥 6전인데, 所入과 所出을 비교하면 166냥 가량이 부족한 것으로 나타난다. 이로 인해 해당 色이 冤徵하는 폐단을 저지르고 있다며, 그 실수를 究明하여 矯捄하는 방도로 삼을 것을 규정하고 있다. 세 번째 조항은 添補하는 돈의 마련 규정이다. 장기현의 民戶 1,739호에서 戶錢 1전 2푼을 수합하면, 208냥 6전 8푼이 되는데, 이 중 面報로 알려진 虛戶와 올해 봄과 가을 貢蔘 看品 때 首吏鄕에게 營邸 煙債로 준 것을 제하면 200냥이 된다고 하였다. 그리고 이것을 立本取利하여 이자조 100냥을 매해 春令과 秋令 때 醫生에게 出給해 封進의 바탕으로 삼으라고 규정해 놓았다. 네 번째 조항에서는 添補되는 돈이 民戶에서 나와 進獻에 보충되는 것이기에, 관리함에 각별함이 있어야 된다며 放債를 거두는 규정을 제정해 놓았다. 이에 11월부터 시작하여 200냥은 4월까지 放債한 뒤 거두어들이고, 또 5월에 放債를 해서 10월에 거두어들이되, 그 이자는 매 냥 당 5分으로 계산하여 달마다 거두어들이고, 아울러 본전은 官庭에서 照點하라고 지시하고 있다. 또 봄과 가을 2차에 각 이자조 50냥씩 醫生에게 출급하고, 봉상하는 數爻는 출급하는 月日에 즉시 成貼하여 돈이 消融되는 우환을 방지할 것이며, 한 바퀴 돌고 다시 시작 할 때에는 饒實한 사람을 새로 택하여 手票를 받아 放債하라고 규정하였다. 다섯 번째 조항은 出納과 操縱 담당자에 대한 규정이다. 色吏는 반드시 적당한 사람을 뽑아야 하며, 醫生은 班中에서 勤幹하고 감당할 수 있는 자로 뽑되, 官에서 差紙를 成給해 거행케 하라고 규정하고 있다. 이때 取殖의 절목은 色吏에게 책임지는데, 犯用하고 負逋할 우려를 막기 위해 다른 고을에서 補民錢을 사용하는 예에 의거하여 운영하며, 이 돈을 債用하는 자는 成冊에 載錄해서 成貼한 뒤 官에 보낼 것이고, 遞歸의 때를 당하게 되면 重記 가운데 會錄하여 樹本을 굳게 하는 방도로 삼으라고 하였다. 여섯 번째 조항에서는 債用하는 사람이 기한 내에 납부하지 않을 경우, 당사자는 엄형에 처하고 次知는 가두되, 시일에 맞추어 督捧할 것이지만, 거두어들일 수 없는 형세가 되면 一族에게, 一族이 없으면 해당 洞에 징수할 것을 규정해 놓았다. 일곱 번째 조항에서는 當年 醫生假吏는 勤實자로 거행케 하며, 次知와 色吏에게만 맡기지 말 것이고, 封進할 때 간사하게 情費를 빙자하거나, 元錢을 범하거나, 기한을 어기고 늦게 납부하는 폐단이 생기지 않게 할 것을 당부하고 있다. 여덟 번째 조항은 貢蔘 看品 때 적용하는 규정이다. 이전에는 해당 吏가 혼자 看品에 참여하였는데, 營門의 關에 따라 올해부터는 首吏鄕이 眼同하여 看品할 것이고, 首吏鄕이 왕래할 때 쓰는 浮費는 該廳, 즉 作廳과 鄕廳에서 각기 마련할 것을 지시하고 있다. 그러나 營門의 看品이 열리는 春令과 秋令 때마다 집행될 行路費가 6냥, 營邸 煙債는 8냥으로, 매년 28냥의 비용이 필요하나 該廳의 열악한 재정으로 마련이 쉽지 않기 때문에 이를 醫吏가 지급하라고 규정해 놓았다. 그리고 看品을 하는 과정에서 首吏鄕과 醫吏 간에 生梗하거나, 이로 인해 醫生을 橫侵하는 일이 없게 할 것을 당부하고 있다. 아홉 번째 조항에서는 藥軍에게 身布를 거두어 蔘의 進獻에 보충하는 것이 오래된 원칙이나, 근래 面任輩들이 이들을 募屬과 같은 부류로 보고, 換丁하는 폐단을 저지르고 있다며, 이를 嚴飭하는 내용을 규정해 놓았다. 열 번째 조항에서는 본 절목을 두 권으로 成冊하되, 한 권은 鄕中에, 나머지 한 권은 관아에 보관할 것을 규정하고 있다. 열한 번째 조항에서는 醫生輩들이 進獻 할 때에 반드시 성실하고 근면하게 임할 것이며, 게으르고 소홀히 할 경우 嚴刑으로 다스릴 것을 다시 한 번 당부해 놓았다. 마지막 열두 번째 조항은 미진한 조항은 추후 마련한다는 규정이다.

자료적 가치

조선후기 지방 재정과 부세 정책의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 『輿地圖書』와 『慶尙道邑誌』에 따르면 조선후기 장기현의 대표적인 進貢品으로 人蔘이 확인된다. 장기현은 배당된 人蔘을 蔘價라는 명목으로 매년 春令과 秋令 때 監營으로 납부해야만 했다. 그 가운데 발생하는 吏胥들의 逋欠, 族徵과 隣徵 같은 연좌 행위, 藥軍의 募屬 행위, 人情費의 과도한 징수 등의 폐단을 살펴 볼 수 있다. 또한 부족한 蔘價와 이 때문에 발생하는 각종 잡비를 마련하기 위해, 戶錢을 거두어 立本取殖하는 규정이 나타나는데, 이는 일종의 公同納으로 지방 재정을 수취를 통해 마련하는데 가장 일반적인 방법이었다.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 地方財政硏究』, 張東杓, 國學資料院, 1999

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환