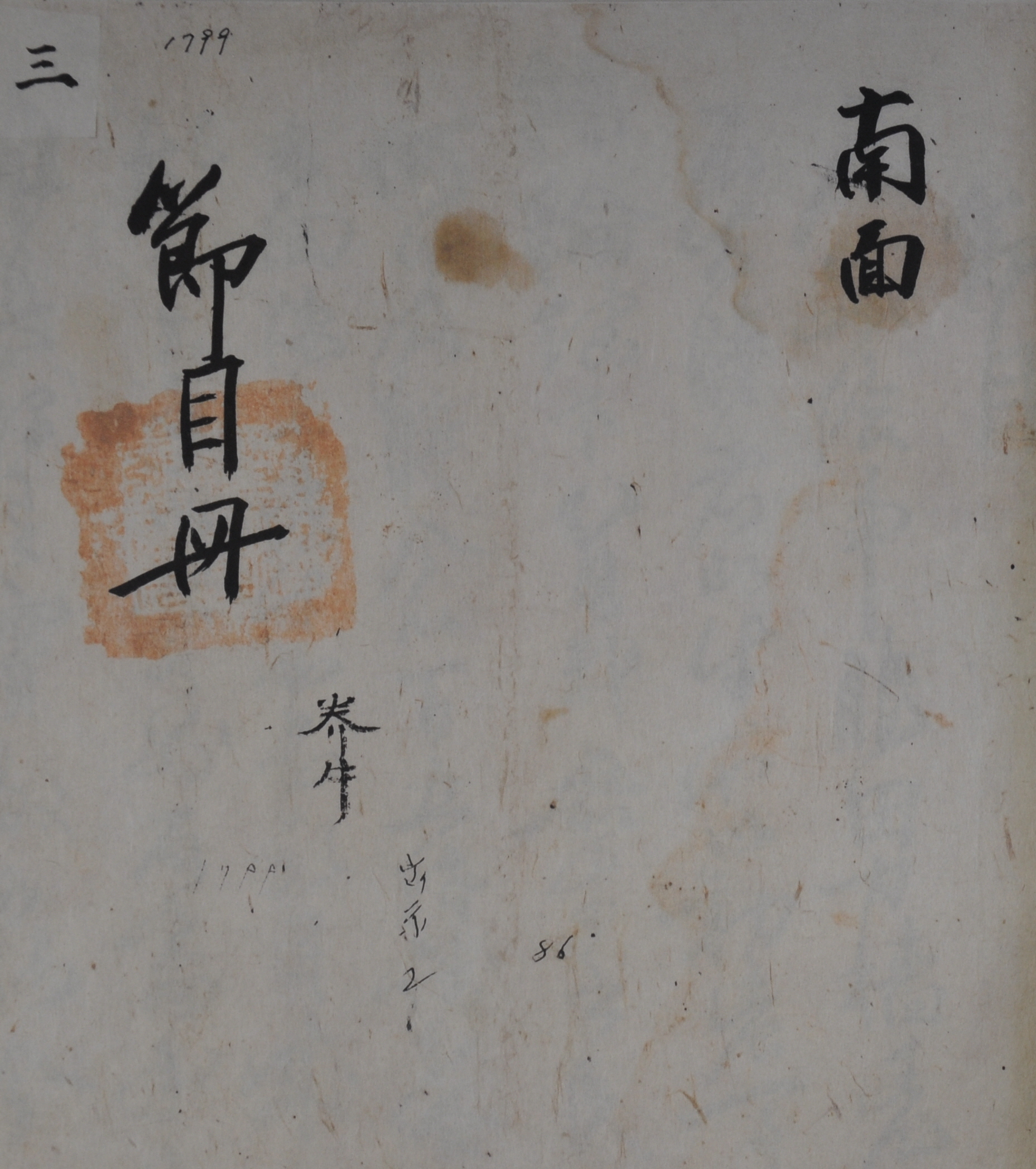

1799년 慶尙道 南海縣이 各面에 분급하기로 한 105緡을 全鰒價로 사용키로 하면서 작성한 節目冊

南面 節目冊

자료의 내용

1799년 6월 慶尙道 南海縣이 작성한 節目冊으로 표제는 ‘南面 節目冊’이다. 本邑에서 결의한 절목이 남해현 南面의 향약계로 전해지면서 작성된 자료로 여겨진다. 조선후기 결성된 남면의 향약계는 일명 南面鄕約契라 불리며, 현재까지 그 전통이 계승되어 오고 있다. 또한 남면향약계의 중심이었던 지금의 경상남도 남해군 남면 당항리에는 본 자료를 포함하여 18세기 후반 이후 작성된 각종 문헌 자료가 남아 있어, 향약계의 운영 실태를 살펴 볼 수 있게 해준다.

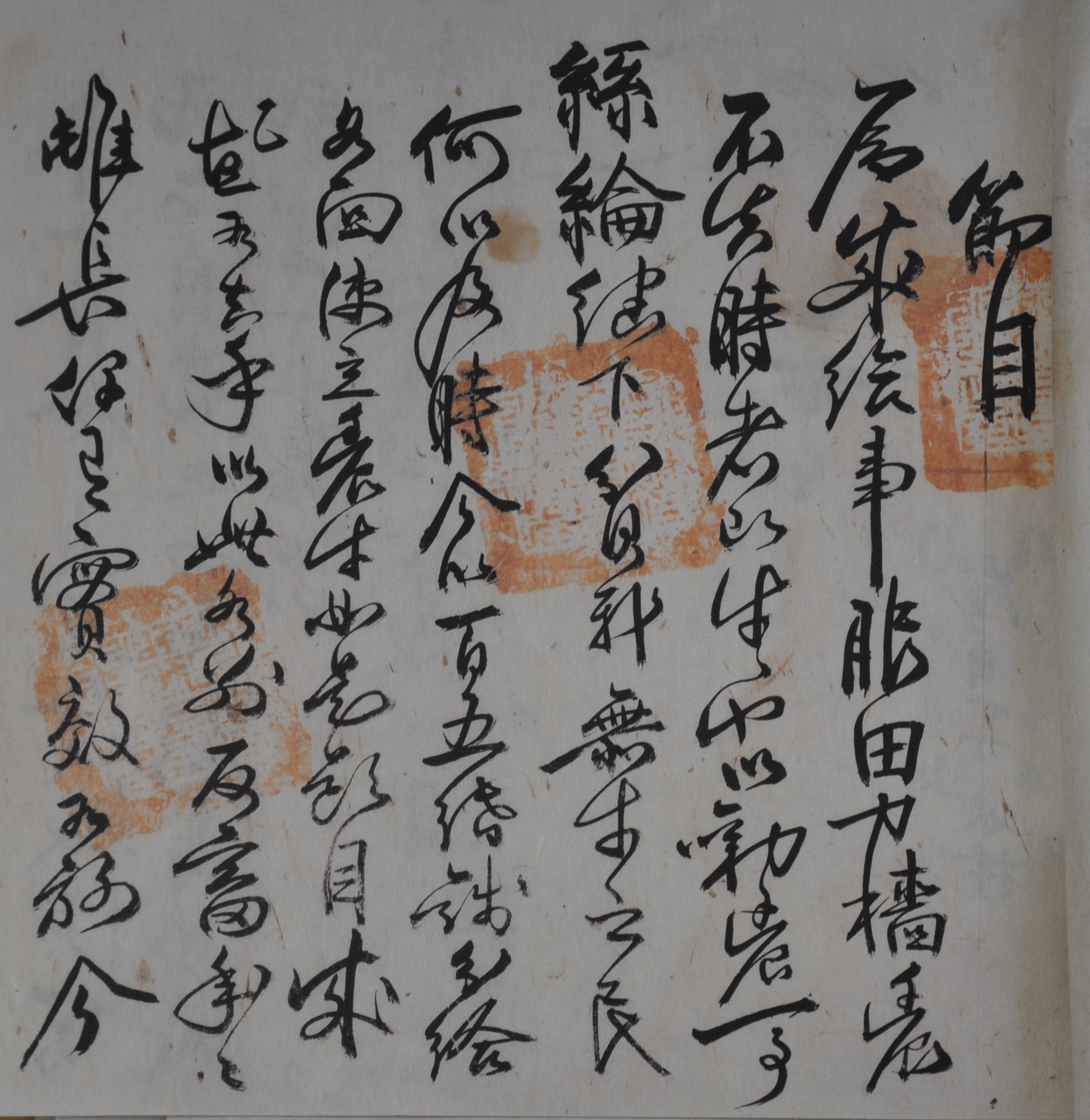

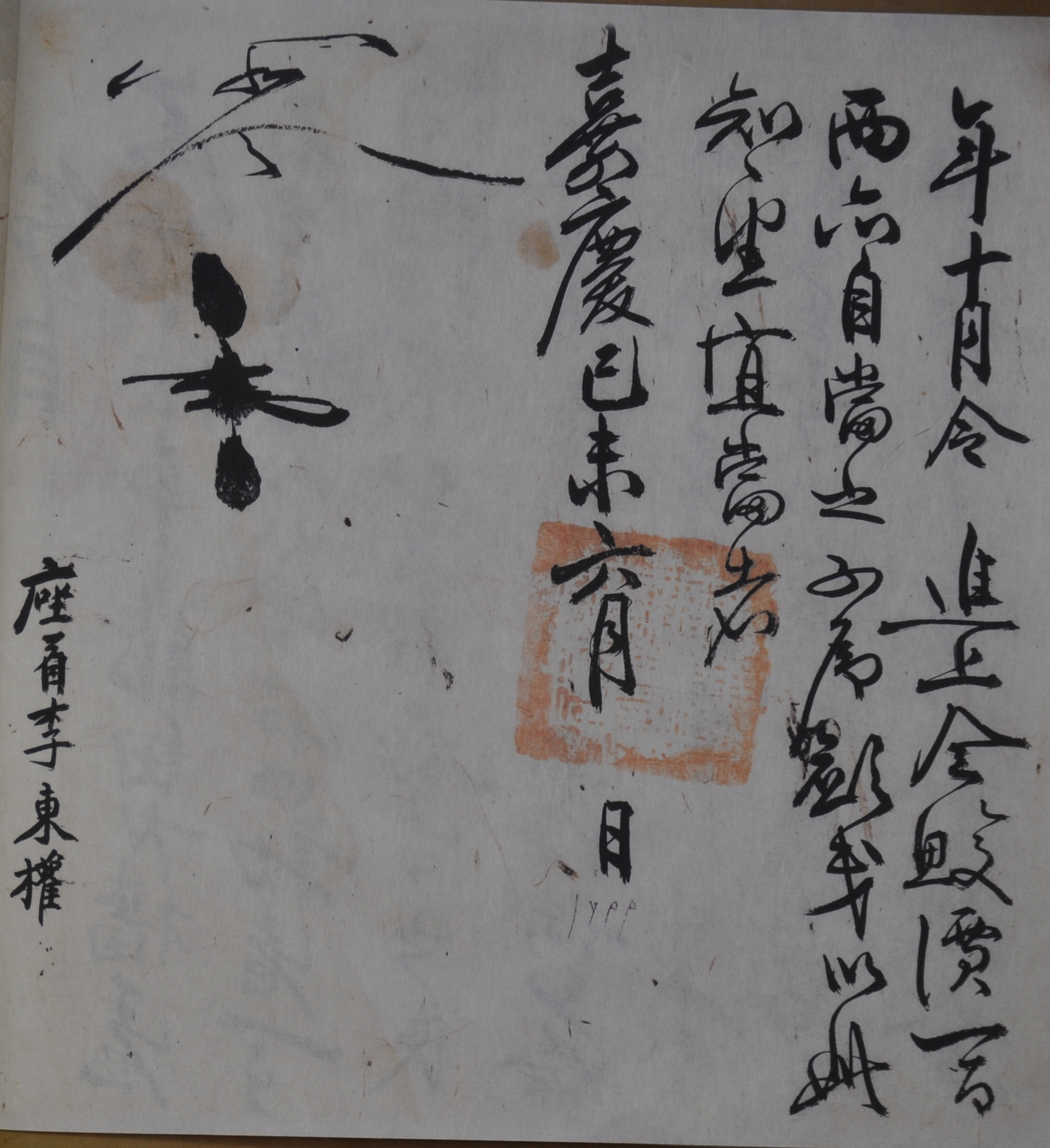

절목에는 官印이 있으며, 말미에는 수령인 南海縣令의 着官 및 署押이 있다. 절목의 주된 내용은 남해현이 各面에 분급하기로 한 105緡에 달하는 자금을 全鰒價로 사용하겠다는 것이다. 먼저 본문의 서두에서는 농사에 있어 가장 중요한 것이 때를 잃어버리지 않는 것이라며, 농사의 중요함을 설명해 놓았다. 그리고 勸農과 관련하여 絲綸, 즉 임금의 윤음이 있었음을 밝히고 있다. 이때의 윤음은 절목 작성 1년 전인 1798년 11월 30일에 내려졌던 「勸農政求農書綸音」으로 생각된다. 당시 국왕이었던 正朝는 잇달아 전국적인 흉년이 발생하자 농업 문제의 해결책을 얻기 위한 윤음을 내렸는데, 본 절목의 명분이 국왕의 윤음에 있음을 확인 할 수 있다. 이에 남해현에서는 105緡의 자금을 고을 各面에 분급하여, 농민들이 농업에 주력할 수 있는 바탕으로 삼겠다는 대책을 제시해 놓았다. 그리고 이와 관련된 별도의 절목을 만들어 실효가 있게 할 것이라고 하였다. 105緡에 대한 구체적인 사용처는 절목 말미에 수록되어 있는데, 이중 100냥으로써 금년 10월의 進上에 쓰일 전복의 대금으로 활용할 것임을 결의해 놓았다. 전복은 『輿地圖書』에 수록된 남해현의 ‘進貢’조에 따르면 남해현을 대표하는 공물로 확인된다. 전복을 구하기 위한 대금을 백성들로부터 거두기 힘든 관계로 105緡의 자금으로 보충함을 결의하고 있는 것이다. 공물 대금의 마련 때문에 농민들이 농사의 시기를 잃어버릴 수 우려를 해소하기 위한 대책임을 알 수 있다. 그러나 남해현에서 분급하기로 한 105緡의 구체적인 출처는 본 자료에서 확인되지는 않는다.

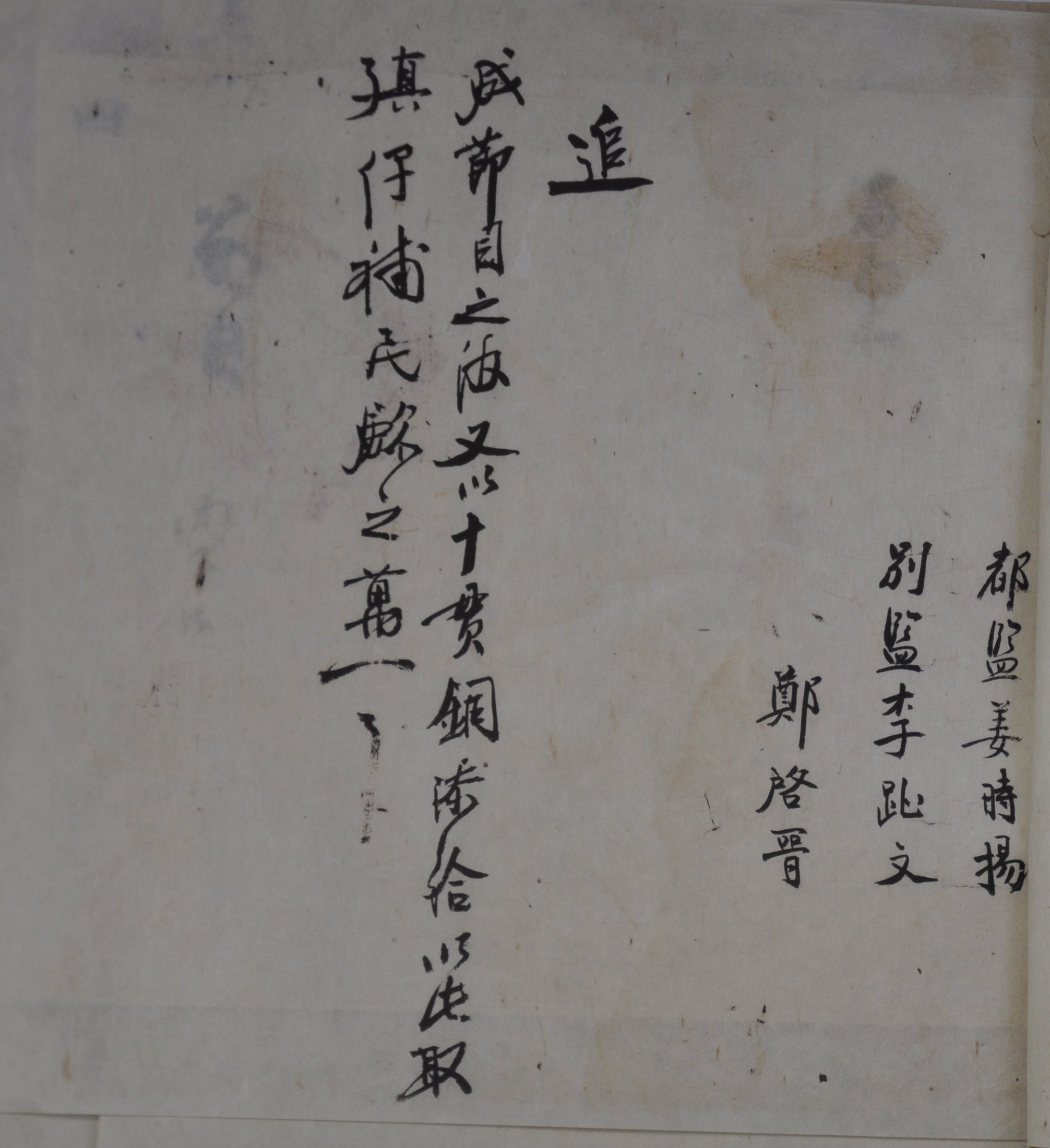

절목 뒤에 기재된 남해현령의 착관과 서압 아래에는 향청의 향임 명단이 있다. 당시 향임으로는 座首 李東權, 都監 姜時揚, 別監은 李趾文과 鄭啓晋으로 나타난다. 절목의 내용이 고을의 부세 업무와 관계된 까닭으로, 그 업무와 관계된 향임의 명단이 함께 수록된 것이다. 또한 절목의 가장 말미에는 ‘追’라 하여 추가된 절목을 간략하게 부기해 놓았다. 추가된 절목의 내용은 별도로 10貫을 添給하여, 백성들에게 돈과 물품을 거두는 일에 대비하겠다는 것이다.

자료적 가치

조선후기 지방행정을 보좌하는 鄕廳과 향약 조직의 운영 사례를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향청은 고을 내 풍속의 교화를 담당한다는 명분으로 조직되었으나, 실질적으로 조선후기 향청은 수령의 행정적인 업무를 보좌하고 있었다. 군정과 환곡 징수를 포함하여, 본 자료에서처럼 진상 공물과 관련된 행정 업무도 담당했던 것이다. 한편, 본 절목이 남면향약계에 전달된 것은 남면의 향약 조직이 지방행정의 하부구조인 면 조직과 연계되어 운영되었기 때문으로 이해 할 수 있다. 향약 역시 교화를 표방하며 재지사족의 자치 규약으로 출발하였으나, 본 자료가 작성된 18세기 후반에는 지방행정 조직의 하부인 면 조직과 결합하여, 수령의 업무를 보좌하는 기구로 성격 변화가 나타난다. 즉 본 자료는 수령에서 향청, 향청에서 各面의 향약 조직으로 이어지는 자치 행정조직의 상하 구조와 기능을 보여준다고 할 수 있다.

「勸農政求農書綸音」은 1798년 11월 30일, 당시 국왕이었던 정조가 농업 문제의 해결을 위해 전국에 내린 윤음으로 『弘齋全書』에 그 전문이 수록되어 있다. 잇달아 전국적인 흉년이 발생하자, 1798년이 英祖가 ‘親耕籍田’한 60주년이라는 명분하에 농업 대책과 農書를 구하는 윤음을 내렸던 것이다. 정조의 윤음이 내려지자, 여러 관료와 학자들에 의해 농업 문제와 관련된 상소와 농서가 올려 지기도 하였다.

『輿地圖書』,

『嶺南鄕約資料集成』, 오세창 외, 嶺南大學校出版部, 1986

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환