자료의 내용

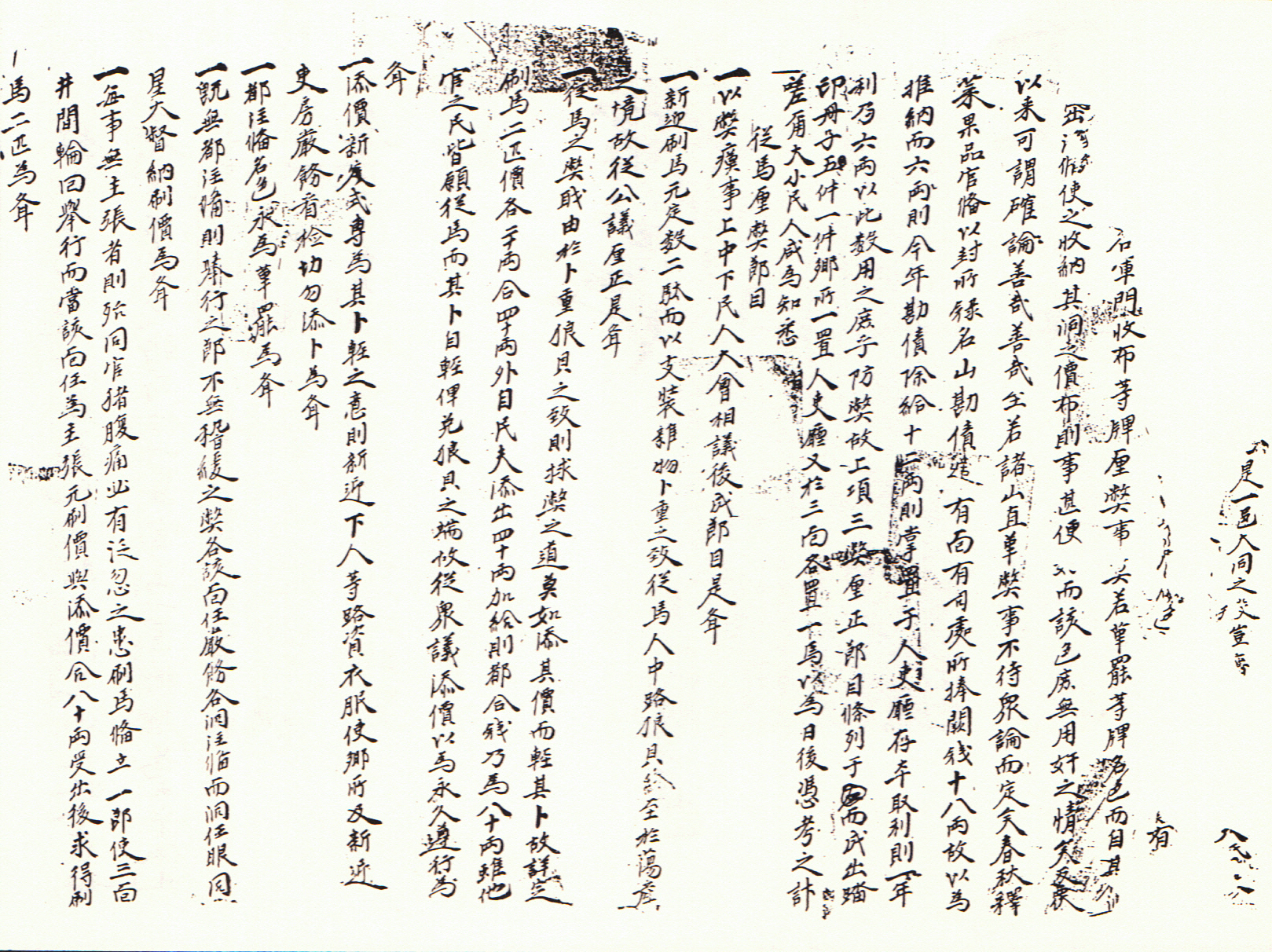

1795년 慶尙道 長鬐縣에서 제정한 절목이다. 절목에는 고을의 오래된 병폐인 刷馬, 等牌, 山直 세 가지를 혁파한다는 조목들이 수록되어 있다. 절목은 ‘乙卯十二月日’에 제정되었음이 나타나는데, 절목의 서문 격이 되는 글에 부임하진 ‘二載’라는 구절이 나오는 것으로 보아, 1793년 12월 부임하여 乙卯年인 1795년 12월까지 長鬐縣監으로 재임했던 趙惠鎭에 의해 제정된 절목으로 생각되며, 그 작성 시기는 1795년인 것으로 추정된다. 절목의 표제는 ‘鄕廳 山直刷馬釐弊節目’이며, 본문은 서문 격이 되는 글과 刷馬, 等牌, 山直 문제 개선을 위한 각 절목의 조항으로 구성되어 있으나 전반적으로 결락된 부분이 많아 정확한 조항의 내용은 확인되지 않는다. 표제 역시 山直 위로는 결락되었는데, 鄕廳이라는 표시는 장기현 향청에 전해지는 절목임을 뜻한다. 서문의 말미에 절목 5건을 필사하여 踏印한 뒤, 鄕所와 人吏廳, 그리고 관내 各面에 둔다고 한 것으로 보아 본 절목이 향청에 전해진 것임을 알 수 있다.

절목의 서문 격이 되는 글에는 본 절목이 제정되는 경위가 언급되어 있다. 여기서 장기현감은 먼저 백성들에게 가장 재앙이 되는 고을의 폐단으로 세 가지를 꼽았다. 이 부분은 결락되어 정확히 확인되지 않지만, 절목의 내용으로 보아 刷馬, 等牌, 山直 세 가지 일임을 알 수 있다. 마지막 산직과 관련된 언급만 확인 되는데, 이에 따르면 장기현에서 산직은 各面의 면임이 한 명씩 차출하되, 봄과 가을의 釋菜, 즉 향교의 春秋大享 때 사용할 과일을 내고, ‘所錄名山’이라 하여 歲末에 勘債錢 5냥과 膳物乾魚 5尾를 내니 매우 해괴하다고 지적해 놓았다. 이러한 일들은 모두 아무것도 없는 땅에 세금을 거두는 것과 다름없기에 혁파하는 일을 모색하게 되었다고 한다. 다만 고을 일을 혼자 처리할 수 없어, 大小 民人들을 한 곳에 모아 강구케 하였으나, 세 가지 문제 중 의견이 갈라진 것도 있었다며, 절목 제정의 어려움이 있었음을 밝혀 놓았다. 이에 衆論을 무작정 기다릴 필요 없이, 절목을 제정하게 되었다며 향후 영구히 遵行 할 것을 당부하고 있다.

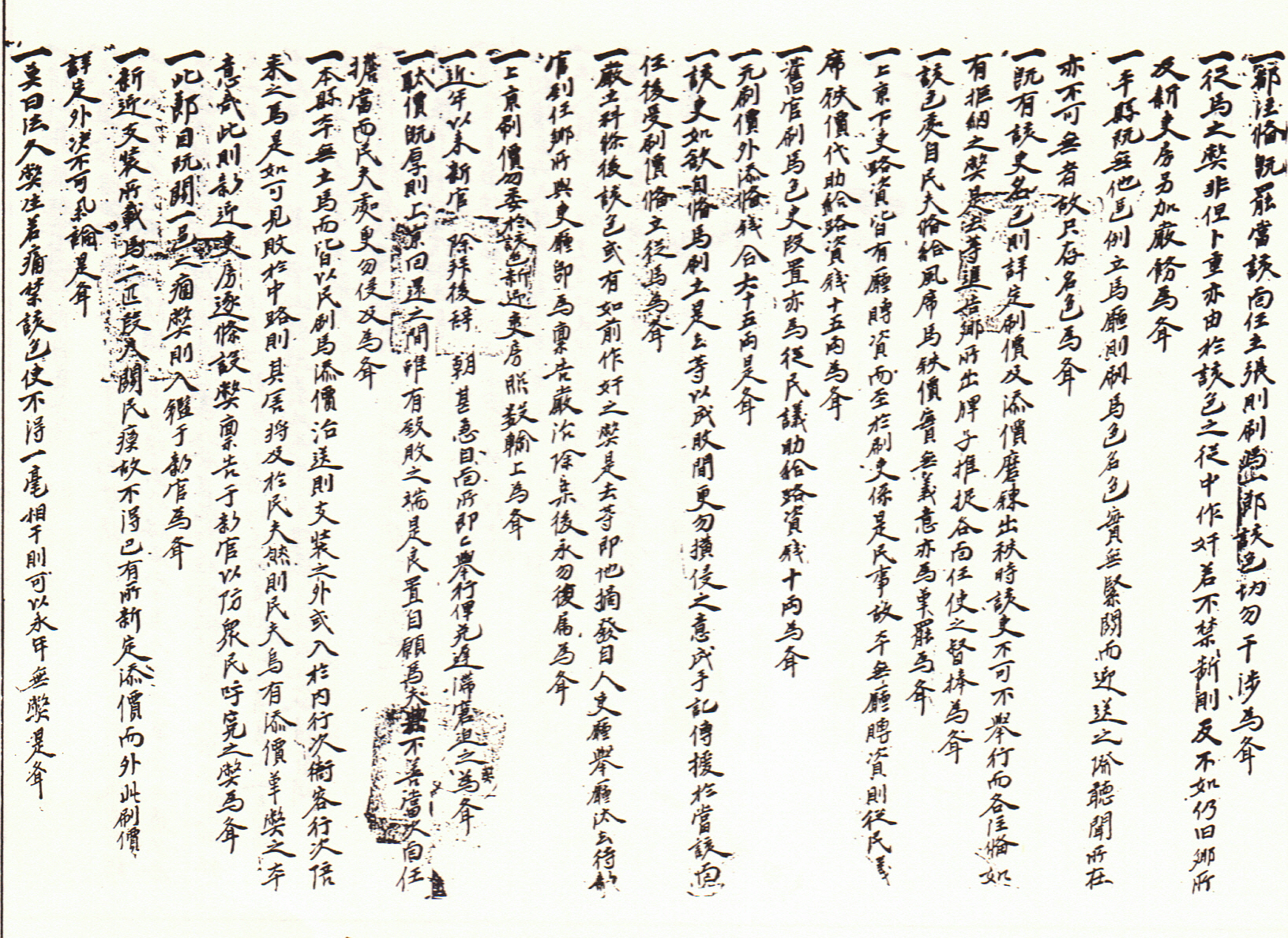

절목의 조항은 從馬厘弊節目, 各軍布收布等牌厘弊節目, 諸山直厘弊節目으로 이루어져 있다. 먼저 從馬厘弊節目은 가장 많은 26개조로 이루어져 있으며, 刷馬의 문제를 다루고 있다. 그 대략은 다음과 같다. 弊瘼의 일은 고을 上中下 백성들이 大會에서 상의해 절목을 만들어 처리한다. 新迎 쇄마의 元定數는 2駄이나 支裝과 雜物이 무거워 말을 다스리는 사람이 자산을 탕진하니 公議로 바로 잡는다. 말을 대는 폐단은 卜重한데서 비롯되는데, 捄弊의 방법은 그 價를 더 주거나 짐을 가볍게 하는 것이다. 그래서 말 2駄의 詳定 刷馬價 40냥 외에 백성들로부터 40냥을 더 거두어들여 도합 80냥으로 지급한다면 좋을 것의니 衆議를 쫓아 처리한다. 添價는 그 부담을 가볍게 하자는 의도이니, 앞으로 신영 때 하인의 노자와 의복은 鄕所와 新迎吏房으로 하여금 절대 짐을 무겁게 만들지 않게 한다. 都注備의 名色은 영원히 혁파한다. 都注備가 없으면 奉行 때 지체되는 폐단이 생길 수 있으니, 각 面任들이 各洞의 注備를 엄칙하여 쇄마를 督納한다. 모든 일은 主張하는 자가 없으면, 官家 돼지 배 앓는 격이 되어 泛忽할 우려가 있으니, 쇄마를 갖추는 일절의 일은 관내 三面이 輪回하여 거행한다. 都注備는 이미 혁파되었으니 해당 면임이 主張하고 쇄마 일절에 대해서는 해당 色이 간섭하지 않는다. 役馬의 폐단은 비단 짐이 무거운 것뿐만 아니라, 해당 色에서 作奸하는 것이 많다. 금지하는 제도가 없으면 도리어 옛날과 다를 바가 없으니 鄕所와 吏房은 힘써 엄칙할 것이다. 本縣에는 다른 고을과 비교하여 立馬廳, 즉 雇馬가 없다. 刷馬色의 名色은 실로 긴요한 것이 없으나, 迎送할 때 소재를 듣는 것 또한 필요하니, 그 名色은 존치시킨다. 刷馬價를 詳定하고 추가된 價를 마련하여 出秩할 때에 해당 吏가 거행을 하고, 만약 각 注備가 拒納하는 폐단이 있거든 鄕所에 痛苦하여 牌子를 내어 推捉하고, 각 面任이 독납한다. 上京 下吏의 노자는 民議를 쫓아 15냥으로 마련한다. 舊官의 刷馬 色吏는 民議를 쫓아 노자 10냥을 내어준다. 원래의 쇄마가 이외에 添備錢은 65냥이다. 해당 吏는 成敗를 막론하고 刷馬價를 침탈하지 않는다. 해당 吏가 作奸하는 폐가 있거든 즉시 적발하여 人吏廳에서 汰去하며, 절대 다시는 復屬되지 않게 한다. 上京 刷價는 해당 色에 맡기지 말고, 新迎吏房이 수를 맞추어 輸納한다. 근년 이래 新官이 除拜한 후에 辭朝가 빨리 이루어지고 있다. 面에서 듣고 거행하면 매우 지체되어 곤란해지는 폐단이 있으니, 이것을 없게 한다. 駄價는 이미 후하게 주었으니, 상경하고 돌아오는 사이에, 비록 致敗하는 단서가 있어도 勿侵해야 할 것이다. 本縣에는 본래 土馬가 없고 모두 백성들의 刷馬價로서 마련하니, 支裝 외에 혹 內行次와 衙客行次에 들어와 陪來하는 말은 가히 중로에 죽을 수 있어, 그 해는 장차 民夫에게 돌아간다. 新迎吏房은 조목을 쫓아 폐단을 만들어 新官에게 稟告하여 衆民의 폐단을 막아야 할 것이다. 이 절목은 이미 一邑의 고질적인 병폐와 관련된 것인 까닭에 新官에게 入鑑할 것이다. 新迎의 支裝을 싣는 말 2필은 民瘼과 크게 관련된 까닭에 부득이 새로 添價를 정한 바가 있으니, 이 외의 刷價를 상정하는 것은 거론하지 말 것이다. 법이 오래되어 폐가 생겼다고 말하지 말고 해당 吏가 엄하게 금칙해야 할 것이다. 이후의 지방관은 뜻이 다를 수 있으니, 만약 改變하려 하거든 三鄕所, 武士, 人吏 등과 上中下民이 한 목소리로 품고하여 고치지 말게 할 것이다. 미진한 것은 후에 조항을 마련한다.

이어 수록된 各軍布收布等牌厘弊節目 15개조이다. 이 조항의 핵심은 等牌의 혁파로 그 대략은 다음과 같다. 各軍門布收布等牌厘弊하는 일을 節目으로 만들어 成給한다. 각 해당 色은 稍居한 軍民 가운데 선발하여 等牌로 임명하는데, 次知가 20~30명에 이르지만, 그 중에 다른 고을로 이주한 자와 無居處者가 있다. 收布할 때 이로 인해 廢農하고 難保하는 지경에 이르는 자가 있으며, 廣點을 통해 간사한 폐단을 저지르는 자가 있으니, 이후 등패의 名色은 영원히 혁파한다. 다른 고을로 移居한 백성의 價布는 해당 동에 파정하여 거둔다. 價布를 거두는 것은 중요한 일로 各洞의 각 注備가 홀로 할 수 없으니, 그 동의 洞任이 신칙한다. 下納布는 月當이 있으니, 만약 동의 주비로 하여금 매월 수납케 한다면 民生에 폐단이 되므로, 일시에 거둘 것이다. 매월 정해진 價布를 일시에 내어 수납한다면, 해당 色 또한 함부로 쓰는 폐단이 없을 수 없으니, 이는 별도로 科條를 세워 엄칙한다. 해당 色의 價布捧上記는 還上捧上記에 의거하여 작성하고, 각 注備는 어느 사람의 布인지 어느 날에 낸 것인지 기재할 것이며, 고을에서 尺文을 내어 줄 때에는 首吏와 해당 吏가 着票하여 훗날 憑準의 바탕으로 삼는다. 각 注備는 尺文 가운에 首吏의 着票가 없어 어긋나는 것이 있는가를 살핀다. 價布를 거두는 날에 거둔 돈은 얼마가 되는지 首吏와 해당 吏가 捧上記를 가지고 告課한다. 官家와 人吏廳은 비록 긴급하게 推移하는 일이 있어도 절대로 대여를 허락하지 않는다. 各軍 價布의 수납은 等牌가 담당하였으니, 수납할 때에는 사람들 가운데 착실한 사람 한 명을 뽑아 그로 하여금 거행케 한다. 下納 防布의 수송은 等牌가 이전부터 輸去한 일이니, 별도로 輸納等牌를 出한다. 큰 손님의 행차로 고을에 들어올 때 旗旅帥를 差定하는 것은 전과 같이 한다. 미진한 것은 후에 조항을 마련한다.

마지막으로 諸山直厘弊節目은 이른바 所錄名山山直을 혁파하는 것이 주된 내용이다. 모두 7개조인데, 그 대략은 다음과 같다. 諸山直厘弊하는 것에 節目을 만들어 成給한다. 무릇 山直의 任은 담당하고 있는 산을 막론하고 禁樵, 禁葬, 禁火, 禁耕이 주된 임무이다. 本縣의 이른바 諸 山直이라는 것은 所錄名山山直이라 이르고 있으나, 禁養하는 도리는 다만 名色만 존재한다. 1년 만에 改差하고, 그 소임은 大祭 때의 과일을 돈으로 대신 납부케 하고 있다. 所錄名山은 歲末 마감할 때, 勘債 5냥, 乾魚 5尾를 비납한 후에 개차한다. 그러니 산직의 차출 의도가 돈을 거두는 데 있고 養山하는 데에는 없어 매우 해괴하다. 이에 諸 山直의 名色을 모두 혁파한다. 춘추 석채의 과일을 諸 山直에게 내게 하고 있는데, 이를 모두 혁파하고 官備로 마련한다. 法이 오래되어 다시 民間을 침탈할 수 있으니, 面任과 洞任이 申飭한다. 諸 山直의 姓名 成冊을 修補할 때에 해당 吏와 面任이 서로 상의하여 편의에 따른다. 미진한 것은 후에 조항을 마련한다.

자료적 가치

조선후기 지방 재정의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 본 절목의 핵심은 刷馬, 等牌, 山直의 개선으로, 이 문제는 조선후기 각 고을의 관행이었으나 적지 않은 폐단을 야기하고 있었다. 먼저 刷馬價는 거리에 따라 부임하는 지방관에게 지급되는 것으로, 원래 국가에서 정한 액수가 있으나 지역에 따라 관행이 달랐다. 장기현이 위치한 嶺南의 경우 신임 또는 퇴임 지방관 모두에게 일정량의 쇄마가를 지급하였다. 이때의 비용은 국가에서 정한 국고나 大同米의 儲置米로 마련되었으나, 그 액수가 부족하다 하여 별도로 刷馬價를 상정하는 경우가 많았는데, 그 과정에서 적지 않은 폐단이 발생하였다. 본 절목에서 刷馬價를 추가로 상정하고 注備를 혁파한 것은 그러한 쇄마가의 운영에 많은 농간이 있었기 때문이었다.

두 번째로 군포를 수납하는 가운데 等牌가 임명되어 많은 폐단이 발생하였다. 원래 해당 色이 담당하였으나, 等牌가 많이 임명되어 이른바 人情錢 등 각종 雜費를 거두기도 하였다. 이는 軍政의 중요한 병폐 중 하나였기에, 본 절목에서 等牌의 名色을 혁파하라 한 것이다. 마지막으로 山直의 名色도 조선후기로 넘어가게 되면 일종의 雜稅를 마련하는 수단으로 전락하게 된다. 본 절목에서도 이 점을 지적하여 산직이 가지고 있는 本意를 충실히 하기 위해, 기존에 장기현에서 山直에게 거두고 있던 勘債錢과 과일 등의 납부를 혁파시켰던 것이다.