자료의 내용

1794년 慶尙道 英陽縣에서 제정한 節目이다. 당시 英陽縣監이었던 朴道翔는 영양현에서 刷馬價의 병폐가 심각하다는 1793년의 鄕中 건의를 받아들여 13개 조항으로 이루어진 절목을 제정하였다. 제정된 절목은 이듬해인 1794년 1월 謄出되었는데, 본 자료는 현재 英陽鄕校에 전해지고 있는 것이다. 쇄마절목에는 모두 아홉 가지의 관련 문서가 엮여져 있다. 박도상 재임 시 등출된 절목에 앞서, 嶺南大同事目, 쇄마가와 관련되어 영양현에 전해진 각종 關, 영양현이 올린 牒報 등을 함께 수록해 놓았다.

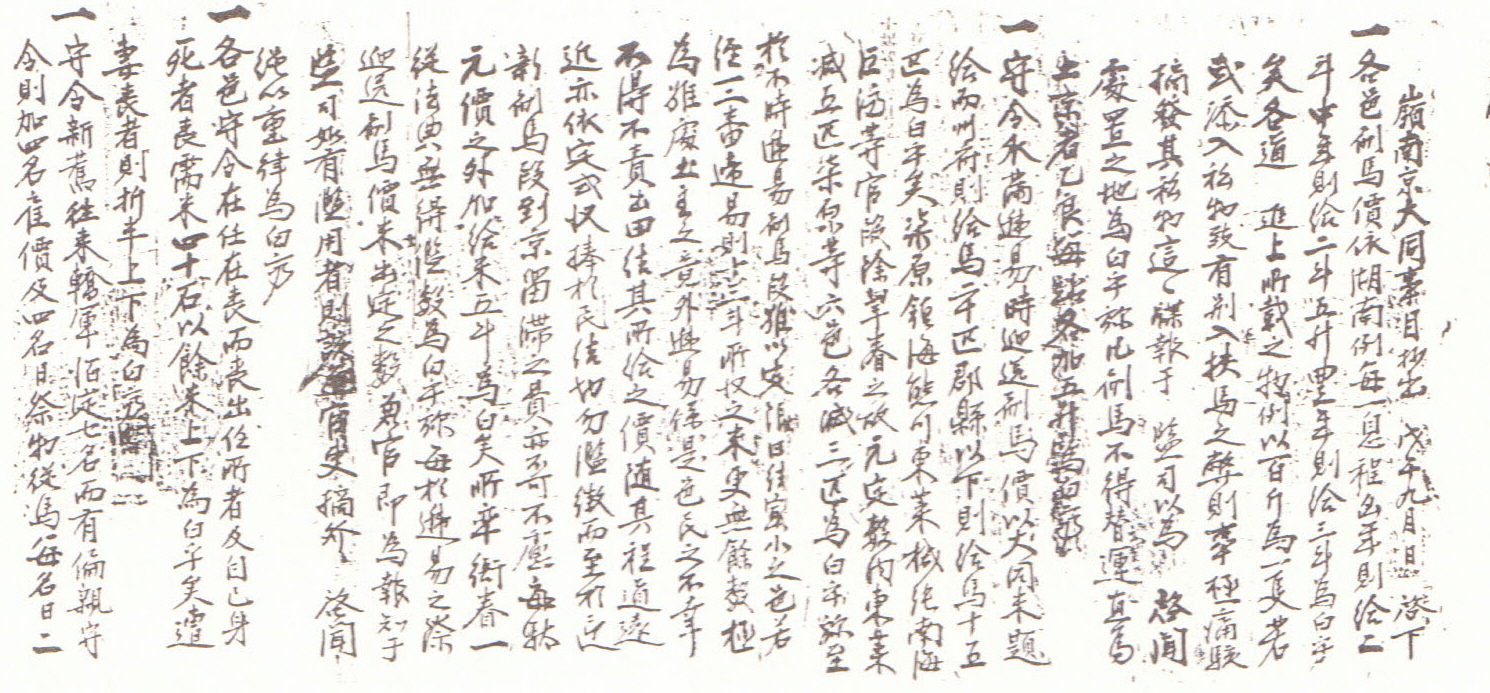

가장 먼저 수록된 ‘嶺南京大同事目抄出戊午九月日啓下’는 1678년 경상도 지방에 大同法을 실시할 때, 그 시행 세칙을 제정해 놓은 ‘嶺南大同事目’ 76개 조항 가운데, 刷馬價와 관련된 4개 조항을 抄出해 놓은 것이다. 大同米 가운데 고을 재정에 충당되는 儲置米의 餘米가 쇄마가로 집행되었는데, 그 중 주요 조항을 抄出해 놓았다. 抄出된 4개 조목의 대략적인 내용은 다음과 같다. 一, 각 고을의 쇄마가는 湖南의 예에 따라 1息程에 흉년이면 2斗를 주고, 中年이면 2斗 5升, 풍년이면 3두를 준다. 各道에서 진상할 때 싣는 짐의 무게는 말 1隻에 100근의 예로 하는데, 간혹 私物을 添入하여 말에 싣는 폐단이 있으니 매우 해괴하고 놀라운 일이다. 私物을 적발하여 바로 監司에게 牒報를 보내고, 啓聞하여 處置토록 한다. 刷馬할 때 말을 교체하지 않고, 부득이 바로 상경하는 자는 每駘마다 5승을 더 준다. 一, 수령이 임기를 채우고 교체되어 迎送할 때의 쇄마가는 大同米로 題給하는데, 州와 府는 말 20필, 郡과 縣 이하는 말 15필을 준다. 漆原, 鎭海, 熊川, 東萊, 機張, 南海, 巨濟 등의 官에는 가족을 데리고 가기 때문에, 원래의 定數 내에서 동래는 5필을 감하고, 칠원 등 6읍은 각기 3필을 감한다. 不時에 교체될 때의 쇄마에 대해서는 정하여 한도를 두기 어려우니, 전결과 호수가 적은 고을은 만약 1~2번 교체되면 13두의 거두는 쌀로는 남은 것이 없게 되어 매우 어려운 처지가 된다. 土主가 갑자기 교체되는 것은 民邑의 不幸과 관련된 것이나 不得不 民結에서 責出해야 한다. 給價하는 것은 그 程道의 원근에 따라 정식을 마련하고, 民結에서 거두는 것을 절대로 濫徵하지 말며, 迎新刷馬에 대해서는 서울에 이르러 체류하는 비용도 고려하지 않을 수 없으니, 每駄마다 원가 외에 5두를 加給할 것이다. 거느리는 衙眷은 법전을 따르되, 수를 넘지 않게 해야 할 것이며, 매번 교체 될 때 迎送刷馬의 加米는 出定하는 수를 兼官이 監司에게 통지해야 할 것이다. 만약 濫用하는 자가 있으면 해당 고을 官吏가 적발하여 계문한 뒤, 重律로 다스린다. 一, 각 고을 수령이 재임하면서 喪을 당해 任所를 喪出해야 될 때, 자신의 喪은 喪需米 40석을 餘米에서 내어주고, 아내의 상을 당한 자는 절반만 내어 준다. 一, 수령의 新舊 왕래 때의 轎軍은 7명으로 恒定하고, 偏親을 모시고 오는 수령은 4명을 더 내어준다. 이들의 雇價와 祭物은 每名 당 2駄價米로 餘米에서 程道의 원근을 계산한 뒤 마련해서 내어준다.

두 번째 ‘辛酉八月日到付’로 시작되는 關은 아래에 세주로 ‘癸亥復設後戊辰八月日禮安縣謄來’라 기재되어 있는 것으로 보아, 1681년 慶尙道觀察使가 예안현에 보낸 關을 1688년에 謄書한 것임을 알 수 있다. 영양현이 1683년 복설한 고을이기에 예안현에 발급된 關을 謄書하였던 것이다. 關은 宣惠廳이 발급한 것을 예안현에 다시 발급한 것인데, 刷馬價 상정 방안을 수록해 놓았다. 이에 따르면 불시에 수령이 교체되어 新官이 내려올 때, 民結에서 쇄마가를 과다하게 出定하는 폐단이 여전하기 때문에, 새로운 정식이 필요함을 지시하고 있다. 이에 5일 이상의 거리는 公淸道의 예에 따라 원래 정수 이외에는 加給하지 말 것이며, 大典 내 府, 大都護府, 牧, 都護府, 郡 이하는 원래 정한 刷馬數와 本廳에서 가급한 刷馬의 數를 나누어 주니, 고을의 大中小殘과 道里의 원근을 참작하여 마련할 것을 지시해 놓았다. 그리고 오는 초하루부터 시작하여 除拜되는 수령은 定式을 시행하며, 各邑에 申命할 것을 당부하고 있다.

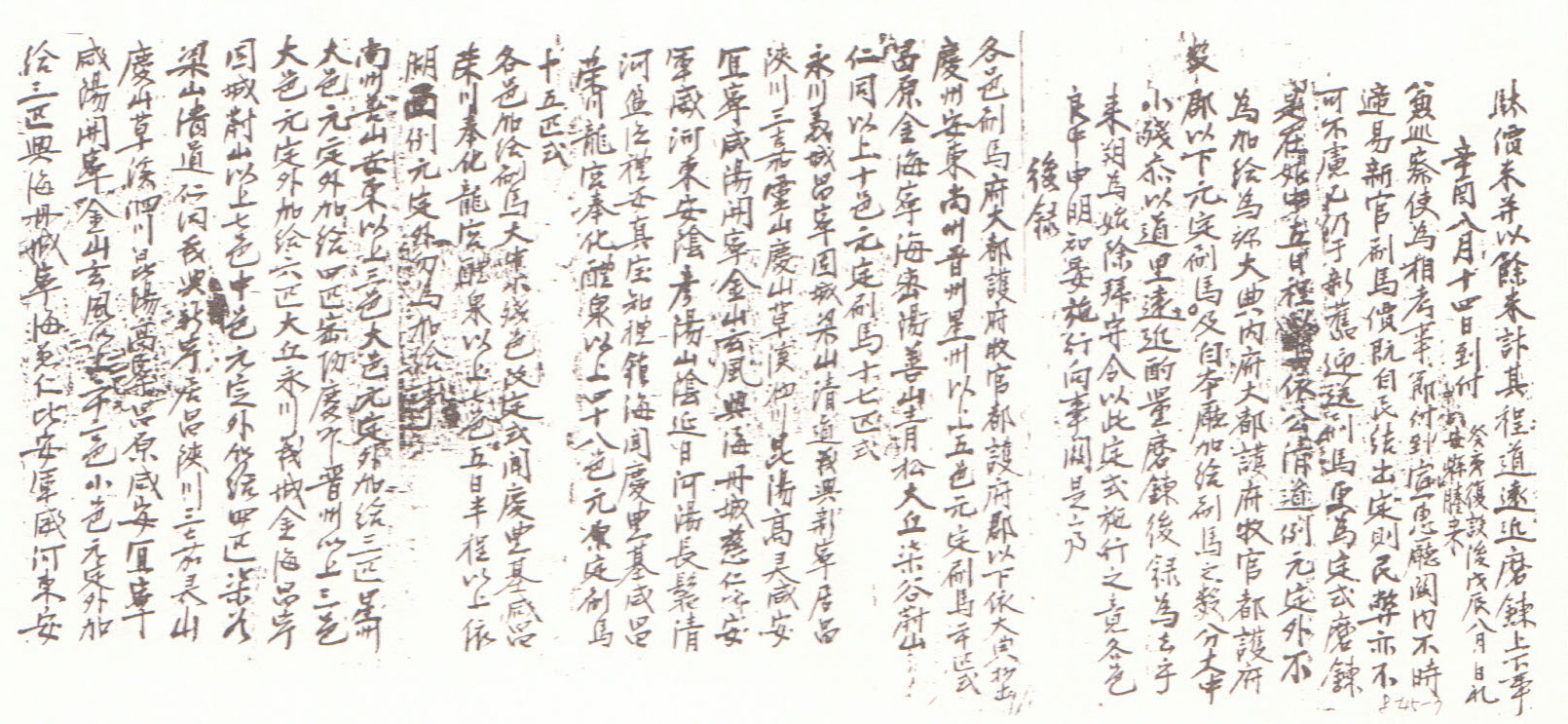

세 번째 ‘後錄’은 위의 關에 첨부된 것으로 大典에 의거해 府, 大都護府, 牧, 都護府, 郡 이하 경상도 내 각 고을별 쇄마를 부기한 것이다. 먼저 원래 정한 쇄마의 수를 고을의 규모에 따라 분류해 놓았는데, 慶州 이하 5개 읍은 20필, 昌原 이하 10개 읍은 17필, 永川 이하 48읍은 15필이 定式이라 하였다. 이어 고을의 大中小殘, 그리고 道里의 원근에 따라 분류하여 改定한 쇄마의 수를 기재해 놓았다. 아울러 가족을 데리고 가는 동래 이하의 고을도 규모에 따라 구분하였으며, 향후 위의 關과 後錄에 따라 쇄마의 수를 상고할 것을 지시하고 있다.

네 번째는 1688년 9월 英陽縣監가 경상도관찰사에게 보낸 牒報이다. 1681년 경상도관찰사의 關을 확인한 후, 영양현에서 쇄마가를 어떻게 마련할 것인가를 보고하고 있다. 이에 따르면 본현은 새로 생긴 지 얼마 되지 않아 각종 규정이 미비하며, 경험의 부족으로 각종 우환이 생길 수 있다고 하였다. 그런 와중에 쇄마에 대해서는 關에 따라 大同米를 題給할 것이며, 불시의 교체 때에는 邑民의 불행이 생길 수 있으니, 迎送刷馬는 부득이 법전에 따라 責出할 것이고, 본 고을은 郡邑 이하이니 15필로 마련하되, 인근 읍에 到付한 關에 따라 원래의 정수에서 2필을 더할 것임을 보고하고 있다. 이어 新迎刷馬가 京에 체류할 때에는 每駄 마다 元價 외에 5두를 가급할 것이고, 신구 迎送刷馬의 駄數도 법전에 의거해 責出할 것이라 하였다. 본 첩보가 앞서 언급된 경상도관찰사의 關을 그대로 준용하고 있음을 알 수 있다.

다섯 번째는 ‘戊子九月十三日到付’한 경상도관찰사의 關이다. 해당 關이 戊子年 慶尙右道暗行御史 李頤晩의 書啓를 따른 것으로 보아, 작성 시기는 1708년 9월 13일이 된다. 경상우도암행어사로 파견되었던 이이만이 쇄마가 문제가 포함된 書啓를 올렸고, 이것을 備邊司가 覆啓하였으며, 임금의 재가를 얻어 선혜청이 관련 사항을 關으로 경상도관찰사에게 내린 후, 이것을 재차 경상도 각 고을에 보내는 과정에서 작성된 關이다. 이에 따르면 우선 이이만의 서계와 비변사의 복계를 인용해 新官刷馬價는 혹 民結에서, 혹 大同에서 마련하는 것은 大同事目에 있는 것인데, 영남과 호남에 다른 점이 있다면 호남은 일전에 儒疏로 인해 변통의 은혜를 입었으나, 영남은 그렇지 못해 원통함이 적지 않음을 지적해 놓았다. 영남의 원통함으로 두 가지를 언급하였는데, 하나는 근래 使客의 파견이 계속 이어져 그 길목에서 使客을 支供하는 聞慶과 星州의 상황이 매우 어렵다는 것이다. 나머지 하나는 신구 수령의 교체 때 사용되는 쇄마가인데, 대동사목에 따르면 불시의 교체가 있을 경우 民結에서 처리할 것을 규정하였지만, 근래 영남 각 고을의 수령은 교체가 너무 자주 이루어져, 1년에 刷馬價만 거의 4,000~5,000석에 이르니 매우 곤궁한 상황이라 하였다. 이에 지난 1708년 8월 19일에 있었던 同副承旨 孟萬澤의 啓에 따라, 성주는 使客의 支供米를 10石 줄이고, 잦은 교체로 인한 쇄마가는 儲置米에서도 일정 부분 會減하는 것으로, 關이 내려왔음을 밝혀 놓았다. 말미에는 영양현을 비롯해 본 關이 발급된 12개 고을이 나열되어 있다.

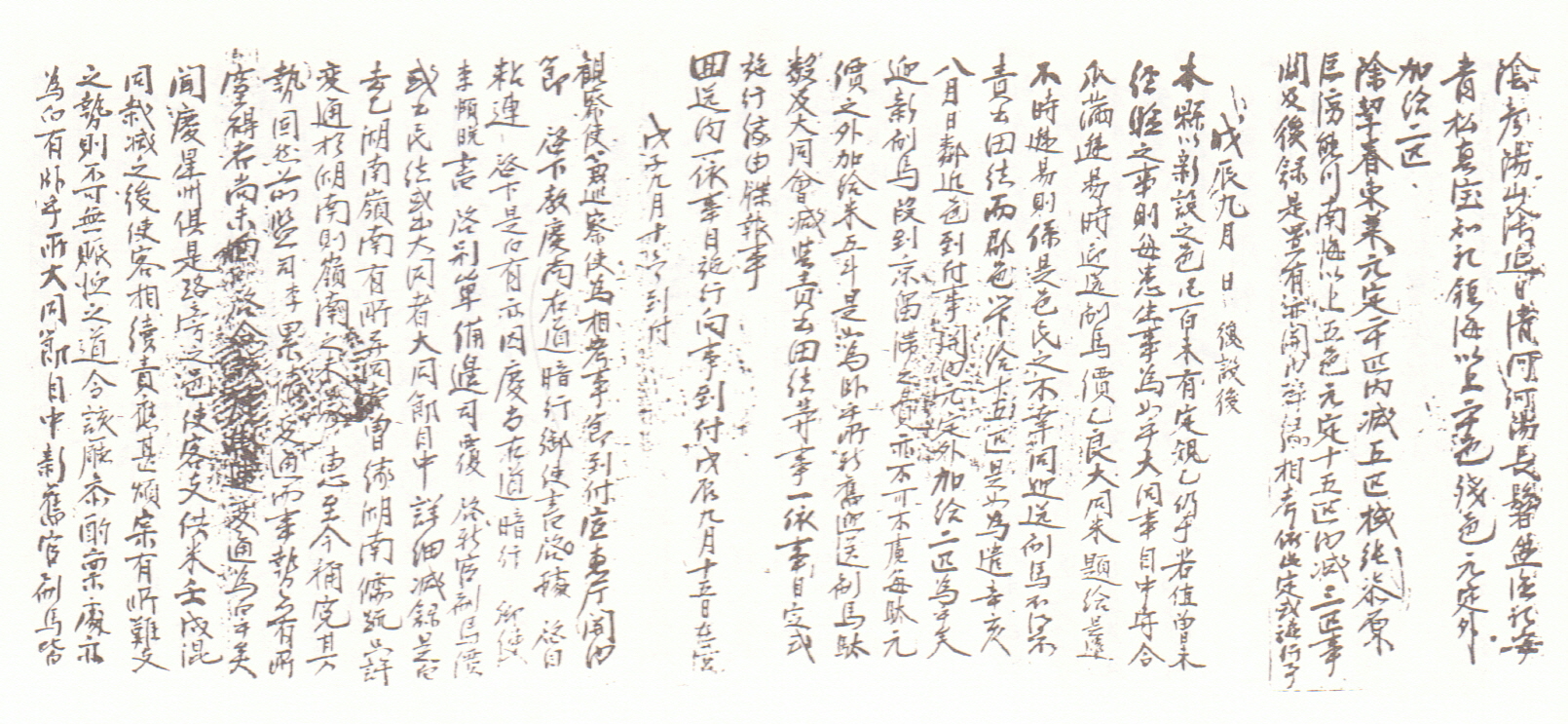

여섯 번째 부터는 1793~1794년 영양현감 박도상과 향중 유림이 쇄마가의 폐단을 정비하는 과정에서 작성한 문서들로, ‘甲寅正月日謄出’이라고 서두에 기재해 놓았다. 절목을 제정한 후, 1794년 1월 일괄적으로 謄出된 문서들이다. 여섯 번째 문서는 1794년 謄出된 절목의 서문 격이 되는 글로, 영양현에서의 전반적인 쇄마가 문제를 지적하고 그 대안의 대략을 제시해 놓았다. 우선 박도상은 본 고을이 생긴 지 얼마 되지 않아 각종 규정이 성숙하지 못한데, 그 중에서도 쇄마가가 가장 문제라고 하였다. 영양현이 보유하고 있는 雇馬錢을 다 써서, 매번 수령의 교체 때마다 민간에서 쇄마가를 거두고 있는데, 법규가 정해지지 않아 매번 병폐가 되고 있다는 것이다. 그 예로 1782년 7월 金明鎭이 부임할 때는 매호 당 3전 식으로 830냥 4전, 1787년 6월 李永瑗 부임 때는 매호 당 2전 1푼 식으로 581냥 4전 9푼, 1790년 12월 宋煥質 부임 때는 매호 당 3전 5닙 식으로 968냥 1전, 1791년 11월 李龜雲 부임 때는 매호 당 1전 7닙 식으로 407냥 2전 3닙, 1792년 7월 본인의 부임 때는 매호 당 1전 3닙 식으로 359냥 6닙을 각각 쇄마가로 거두었음을 밝혀 놓았다. 그러나 매번 액수가 일정하지 않아 어떨 경우엔 배 이상의 차이가 나니, 고을의 大小民들 모두가 원망을 품고 있음을 지적하고 있다. 본래 영양현은 殘邑으로 新延刷馬는 15필에 2필을 더해 17필, 인민은 7명, 每匹 당 舊官刷馬價는 영양현에서 서울까지 20냥, 人夫는 每名 당 10냥으로, 17필의 쇄마가는 340냥이며, 인부 7명의 값까지 합쳐 410냥이 정식이었다. 그리고 新迎刷馬價는 영양현에서 서울까지 22냥, 인부는 매명 당 11냥으로 17필의 값은 도합 374냥에 인부 7명의 값은 77냥, 도합 451냥인 것이 정식인데, 이중에서 新延刷馬價의 절반인 말 8필과 인부 3명의 값은 大同米에서 會減하고, 민간에서 나머지를 충당하니, 마땅히 225냥 5전을 거두는 것이 民斂의 정식이라 하였다. 그리고 거리에 따라 다시 차이를 줄 수 있지만 그것마저 규식이 없어, 서울과 영양현의 거리가 21息程인데, 지난 1791년 李龜雲의 부임 때는 불과 3息程 예안에서 오는데도 495냥이나 마련되었으며, 1790년 宋煥質은 懷德에서 오는데 451냥이 마련되었으니, 매우 일관성이 없으며, 이로 인해 중간에서 濫徵하는 폐단이 생겨나고 있음을 지적하고 있다. 이에 박도상은 정식을 마련하였는데 임기를 채우고 교체되는 舊官의 쇄마가는 大同米에서 會減하되 절대 민간에서 부당하게 거두지 말 것, 송환질처럼 다른 고을에서 移拜되는 수령은 이전 고을에서 쇄마가를 받았으니 역시 부당하게 민간에서 거두지 말 것, 의외의 교체 때는 신영과 전송의 예가 없을 수 없으니 구관은 451냥의 駄價를 마련하고 新官은 절반인 225냥 5전의 駄價를 마련해 도합 676냥 5전을 거두는 것으로 절목을 만들게 되었다.

일곱 번째는 영양현 鄕中에서 1793년 8월 29일 쇄마가 문제의 개선을 요구하며, 영양현감 박도상에게 올린 呈文을 謄出한 것이다. 우선 呈文에서도 본 고을은 신설된 지 얼마 되지 않아, 규모의 미비로 각종 폐단이 타 고을의 배 이상이며, 그 중에서도 쇄마가 문제가 가장 큰 폐단임을 호소하고 있다. 신구 수령의 교체 때 1,000金에 달하는 비용을 마련해야 되니, 감당하기 어려운 지경이라는 것이다. 이에 年前 인근 眞寶縣에서 營門에 쇄마가 문제를 건의하여 駄數와 錢數를 절반가량 줄인 사실, 『大典通編』에 駄는 17錢, 총 금액 500냥 미만으로 규정해 놓은 근거를 들어 鄕中은 영양현감에게 쇄마가 개선을 요구하게 되었다.

여덟 번째는 위의 향중 呈文에 대한 영양현감 題辭를 謄出한 것이다. 먼저 題辭에서는 수령의 교체가 근래 빈번해져, 신구 수령의 迎送刷馬價가 실로 큰 폐단이 되고 있다며, 鄕中의 호소에 공감하는 뜻을 보이고 있다. 이어 쇄마가의 법은 건의한 대로 『大典通編』에 규정되어 있고, 嶺南大同節目에도 刷馬價 관련 규정이 있으니, 해당 내용을 감안하여 捄弊하는 조항을 마련할 것이라고 하였다. 그리고 마련된 조항은 자신이 임기를 마치고 서울에 올라 갈 때부터 遵行하라고 지시해 놓았다.

아홉 번째는 향중의 요구에 따라 영양현감 박도상에 의해 제정된 쇄마가 개선 절목으로, 13개 조항으로 이루어져 있다. 절목의 대략은 다음과 같다. 一, 신구 수령의 쇄마는 이전부터 列邑에 통행되는 규정이나, 본 고을은 신설된 고을이기에 처음부터 정식이 없어, 매번 신구 迎送의 때마다 항상 쇄마를 加減하여 분란이 생기는 폐단이 있는 까닭에, 지금 京大同事目을 살펴 새로운 정식을 만들 것. 一, 신구 쇄마의 수는 각 17필, 인부의 수는 각 7명으로 거리를 계산하여 마련할 것. 一, 구관이 임기를 마치고 돌아갈 때의 刷價는 大同米에서 會減하는 例가 있으니, 다시는 민간에서 거두어들이지 말 것. 一, 수령이 불시에 교체될 때, 邑民의 도리 상 治送하는 도리가 없을 수 없으니, 모든 駄價를 마련할 것. 一, 구관이 다른 고을에 移拜될 때는 새로운 쇄마가가 지급되니, 본 고을은 쇄마가를 마땅히 거론지 말 것. 一, 구관의 쇄마가는 말 每匹 당 20냥 식으로, 인부 每名 당 10냥 식으로 마련할 것. 一, 신관의 모든 駄價는 말 17필에 인부 7명인데, 그 중에서 말 8필 半價와 인부 3명 半價는 大同米에서 會減하고, 나머지 말 8필 半價와 인부 3명 半價는 민간에서 거두어들일 것. 一, 신관의 刷價는 말 每匹 당 22냥 식, 인부 每名 당 11냥 식으로 마련하나, 이미 儲置米에서 每匹 당 5斗로 加給한 것이 있으니, 이는 每匹 당 2냥과 每名 당 1냥을 더해 준 것과 다름없음으로, 이후부터는 말 20냥, 인부 10냥 식으로 마련할 것. 一, 신관의 駄價 절반은 大同米이니, 때를 당해서는 新延吏房이 마땅히 次知하고, 鄕中은 절대로 干豫하지 말 것. 一, 신구 쇄마가는 道里의 원근과 거리를 감안하여, 증감한 뒤 마련할 것. 一, 영양현에서부터 서울까지의 거리는 21息 26里이니, 刷가 마련 때 他道他邑의 遠近과 道里는 이것을 미루어 계산한 뒤 분배할 것. 一, 新延吏房에게 주는 40냥은 대개 서울에 체류하는 비용이나, 지금 大同事目을 살펴보니 5斗를 加給하는 例가 있다. 이전의 지급은 사목의 조항을 몰라서 그랬던 것이니, 이후로 40냥은 영원히 지급하지 말 것. 一, 지금 이 정식은 京大同事目에 의거한 것이니, 신구 영송 때 향중은 齊會하여, 이 절목을 살펴 영구히 준행할 것.

자료적 가치

조선후기 쇄마가 운영의 실상을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 쇄마가의 지급은 본 절목 서두에 謄出되어 있듯이 대동법이 시행되면서 일반화되었다. 大同米 가운데 정부는 각 지방에 儲置米를 배분하였고, 이 저치미는 각종 경상비와 예비비로 집행하였는데, 그중 刷馬價는 이른바 餘米라 하여 예비비로 집행하였다. 쇄마가는 물자의 운송과 수령의 迎送에 동원되는 騎馬, 駄馬, 馬夫, 轎夫 등의 각종 비용으로 집행되었는데, 여미에서 차지하는 비중이 매우 높았다. 그러나 쇄마가는 일률적이지 않지만, 각 고을마다 부족한 것이 일반적인 실정이었다. 進上과 예정된 신구 수령의 영송 비용은 둘째 치더라도, 가장 문제가 되던 것은 잦은 수령의 교체로 인한 갑작스러운 쇄마가의 마련이 적지 않은 병폐가 되었던 것이다. 이 경우 大同事目은 고을의 불행으로 치부하고, 民結에서 거둘 것을 명시하였는데, 그 과정에서 濫徵되는 폐단이 발생하였다.

영양현은 17세기 후반 영남대동사목 발표 이후에 신설된 고을로, 쇄마가에 대한 규정이 제대로 정비되지 않았었다. 이에 18세기로 접어들게 되면 수령들의 잦은 교체로 民結에서 쇄마가를 거두어들이는 경우가 빈번하게 발생하였고, 이로 인해 고을 백성들의 원성을 사게 된 것이다. 또한 신구 수령의 태도로 쇄마가의 수렴이 일률적이지 않아, 수령에 따라 많게는 두 배 이상의 쇄마가가 지급되기도 하였으며, 대동사목에 규정된 이외의 각종 비용이 관례 상 수령과 新迎吏房에게 지급되는 폐단이 발생하였던 것이다.