자료의 내용

慶尙道 英陽縣에서 英陽鄕校 운영 개선을 위해 제정한 節目 등을 수록한 문서이다. 모두 세 부분으로 구분되는데, 첫 번째는 1765년 英陽縣監이었던 李彦藎이 제정한 34개조의 절목으로, 이언신은 1762년부터 1767년까지 영양현감으로 재임하였었다. 두 번째는 1777년 영양현감 洪樂純이 이언신의 절목에 이어 추가 제정한 4개조의 절목으로, 홍낙순은 1775년부터 1780년까지 영양현감으로 재임했던 인물로 확인된다. 마지막 세 번째는 1778년 2월 영양향교에서 열린 享祀를 마친 후 향중 유림들이 제정한 完議다. 자료는 1777년 향교 운영의 폐단이 심해지자 영양현감 홍낙순이 1765년 제정되었던 절목 34개조를 다시 신칙하며 절목을 추가로 제정할 때 成冊되었으며, 1778년에 향중완의가 부기되어 영양향교에 전해진 것으로 생각된다.

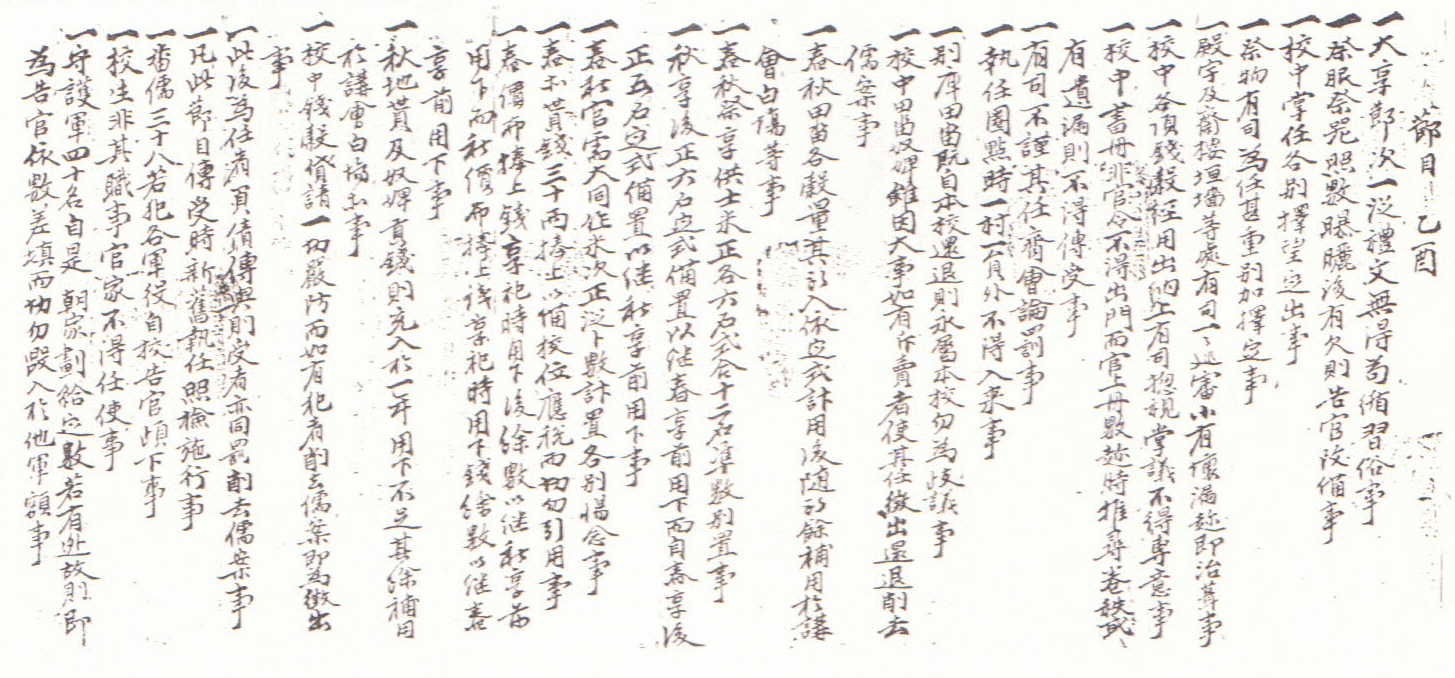

먼저 1765년에 영양현감 이언신이 제정한 절목 34개조는 대략 다음과 같다. 一, 大享의 절차는 禮文을 따를 것이며, 구차하게 習俗을 따라 하지 말 것. 一, 祭服과 祭器는 수량에 맞추어 曝曬한 후에 흠이 있으면 관에 알려 새 것으로 장만할 것. 一, 향교의 掌任은 각별히 인망이 있는 자를 골라 뽑을 것. 一, 祭物有司의 자리는 심히 중요하니 별도로 더 선정할 것. 一, 殿宇, 齋樓, 垣墻 등의 장소는 유사가 일일이 巡審하며, 조금이라도 무너지거나 새는 곳이 있으면 즉시 수리할 것. 一, 향교가 보유하고 있는 각 항목별 돈과 곡식의 經用과 出納은 上有司가 掌議에게 모두 넘겨주어 전념하지 말 것. 一, 향교에 소장 중인 서책은 官令이 아니면 문 밖으로 가져가지 말고, 官上의 책 수는 때에 맞추어 推尋하고 卷帙에 혹 빠진 것이 있으면 傳授하지 말 것. 一, 유사가 그 임무를 성실히 하지 않으면 齊會하여 벌을 논할 것. 一, 執任을 圈點할 때에는 1村마다 1員 외에는 入來하지 말 것. 一, 別庫의 田畓은 이미 本校로부터 還退하였으니, 本校에 永屬시켜 다른 의견을 내지 말 것. 一, 향교 보유의 전답과 노비를 斥賣하는 자가 있으면, 그 任을 還退하고 儒案에서 削去할 것. 一, 봄과 가을 전답에서 나오는 各穀의 양은 定式에 의거해 계산한 후, 남는 것이 있으면 講會와 白日場에 보충하여 쓸 것. 一, 봄과 가을 제향 때에 供士하는 쌀은 6석을 정식으로 삼아, 합 12석을 준비하여 별도로 둘 것. 一, 秋享 후 6석을 정식으로 삼아 준비해서 春享 전에 내어 주고, 春享 후에는 5석을 정식으로 준비해 두어 秋享 때 내어 줄 것. 一, 봄과 가을 官需 大同作米는 卜數에 따라 계산하여 유치하는 것을 각별히 惕念할 것. 一, 春等 貰錢 30냥은 校位에서 마련해 捧上하여 세금으로 내되, 절대로 引用하지 말 것. 一, 春價布 捧上錢을 향사 때 用下한 후 남은 수는 秋享 전에 이어서 用下하고, 秋價布 捧上錢은 향사 때 用下하되, 남은 돈은 春享 이전에 用下할 것. 一, 秋地貰와 노비 貢錢은 1년 用下에 부족한 것으로 충당하되, 남는 것은 講會외 白日場 등에 補用할 것. 一, 향교가 보유하고 있는 돈과 곡식의 貸請은 일절 嚴防하고, 만약 범하는 자가 있으면 儒案에서 削去한 뒤 곧 徵出할 것. 一, 이후에 任을 맡은 자가 빚을 지고 傳與하면, 받은 자도 같은 벌로 유안에서 削去할 것. 一, 무릇 이 절목을 전수 할 때, 新舊 執任은 照檢하여 시행할 것. 一, 番儒는 36인으로, 만약 각 軍役을 범하려는 자가 있으면 향교에서 관에 알려 頉下 시킬 것. 一, 교생은 직무가 아니니, 官家는 마음대로 부리지 말 것. 一, 守護軍 40명은 정부로부터 劃給받은 定數가 있으니, 만약 도망치거나 죽은 자가 있으면 즉시 관에 알려 수에 맞추어 보충하되, 절대로 다른 군액에서 毁入하지 말 것. 一, 본 향교가 부리는 사람 가운데 만약 도망가고 죽은 자가 있으면, 場外의 良丁으로 수에 맞추어 差定할 것. 一, 백일장 때 고을의 경비는 절대로 낭비하여 쓰지 말 것. 一, 執任은 아무 까닭 없이 출입하지 말 것. 一, 큰 일이 있지 않으면 절대로 鄕人을 소집하지 말 것. 一, 守直은 별도로 더 신칙하여 疎虛하게 하지 말 것. 一, 保奴 등의 價布 외에 雜物은 일체 탕감할 것. 一, 下典과 소속 常漢은 더 護恤할 것. 一, 본 향교 앞뒤로 있는 산과 숲은 각별히 벌목을 금지할 것. 一, 社稷의 제사 때의 執事는 현임 掌議와 齋任이 入參할 것. 一, 各店에서 거두는 器皿은 관에 알리되, 마음대로 出牌하지 말 것. 一, 供士하는 盤床에 훼손된 것이 있으면 가격에 맞추어 준비해서 내어 주어, 洞民들에게 폐를 끼치지 말 것. 一, 지금 이후로 검은 圖署牌旨는 일절 嚴防할 것.

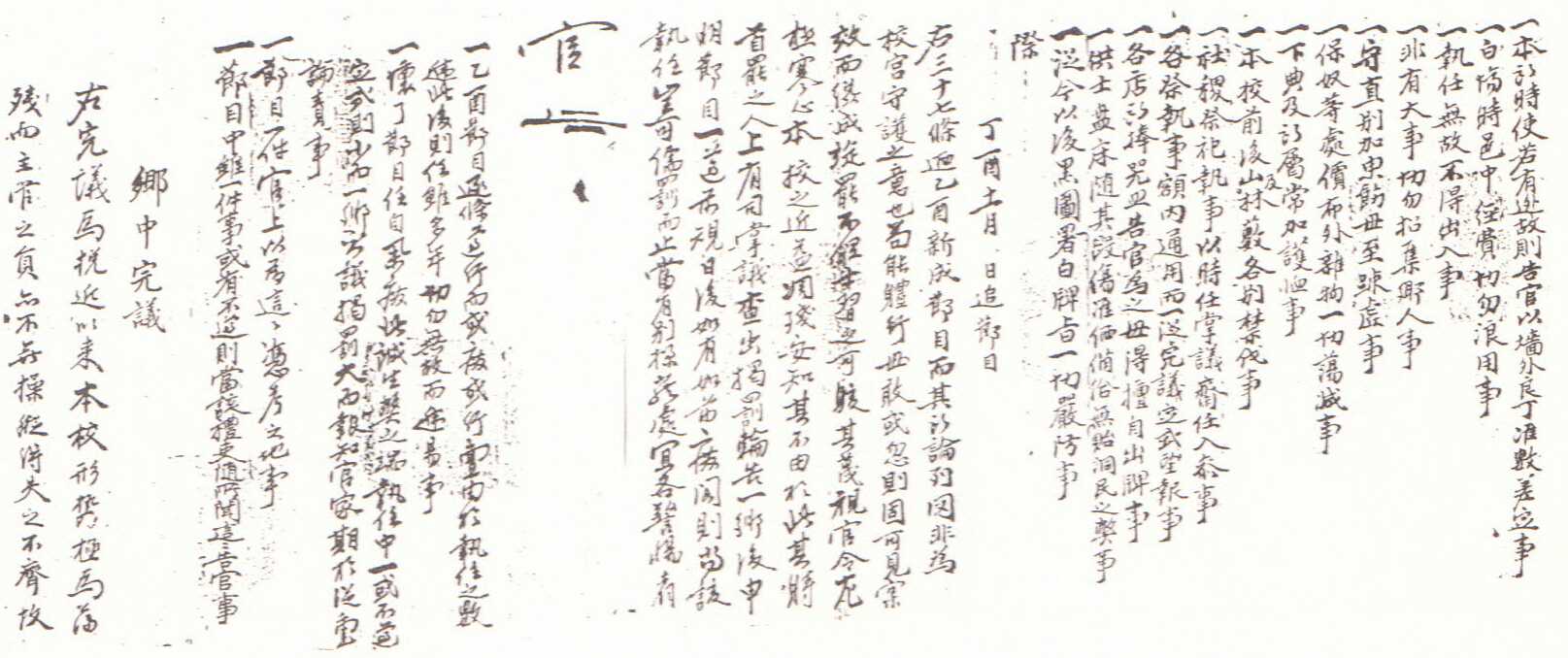

1777년 영양현감 홍낙순이 추가로 제정한 절목은 모두 4개조인데, 그 서두에는 절목의 서문 격이 되는 글이 수록되어 있다. 이 글에는 절목 4개조를 추가로 제정한 연유가 간략히 언급되어 있다. 이에 따르면 먼저 1765년 제정된 34개조는 향교를 수호하겠다는 뜻 깊은 조목들로 소홀히 하지 않는다면 실효를 볼 수 있을 대책임을 전제하고 있다. 그러나 근래 士習이 무너지고 官令을 멸시하는 풍습이 생겨 매우 한심할뿐더러, 향교는 매우 凋殘하게 되었으니, 가장 먼저 책임을 물을 자가 上有司와 掌議로, 잘못을 조사해 내어 그 벌을 一鄕에 알릴 것이라 하였다. 그리고 이전에 만들어진 조항을 준행하되, 만약 전과 같은 폐단이 생기면 해당 執任은 儒罰로 다스릴 것이니, 각별히 경계할 것을 당부해 놓았다. 이언신이 절목을 제정하여 향교 운영을 개선하려 했으나, 오히려 향교의 상황이 더욱 凋殘해졌기에, 새롭게 신칙한다는 뜻이다. 이어 추가로 제정한 4개조를 수록하였는데, 그 대략은 다음과 같다. 一, ‘乙酉節目’의 조항을 준행함에, 혹 폐하거나 혹 행함이 있는 것은 진실로 執任의 잦은 교체에서 비롯된 것이니, 이후에는 任이 여러 해가 되어도 아무 까닭 없이 쉽게 교체하는 말 것. 一, 못 쓰게 된 절목은 執任이 마음대로 擧廢해서 그런 것이니, 이는 실로 폐단이 생겨나는 단서가 된다. 執任 가운데 혹 定式을 준행하지 않는 자가 있으면, 작은 일일 경우 一鄕이 의견을 모아 벌을 게시하고, 큰 일일 경우 官家에 통지하여 무거운 것으로 論責할 것. 一, 절목 1건은 官上에 두어 낱낱이 憑考하는 바탕으로 삼을 것. 一, 절목 가운데 1건의 일이라도 준행하지 않는 것이 있으면, 마땅히 해당 禮吏는 듣는 대로 낱낱이 官家에 알릴 것.

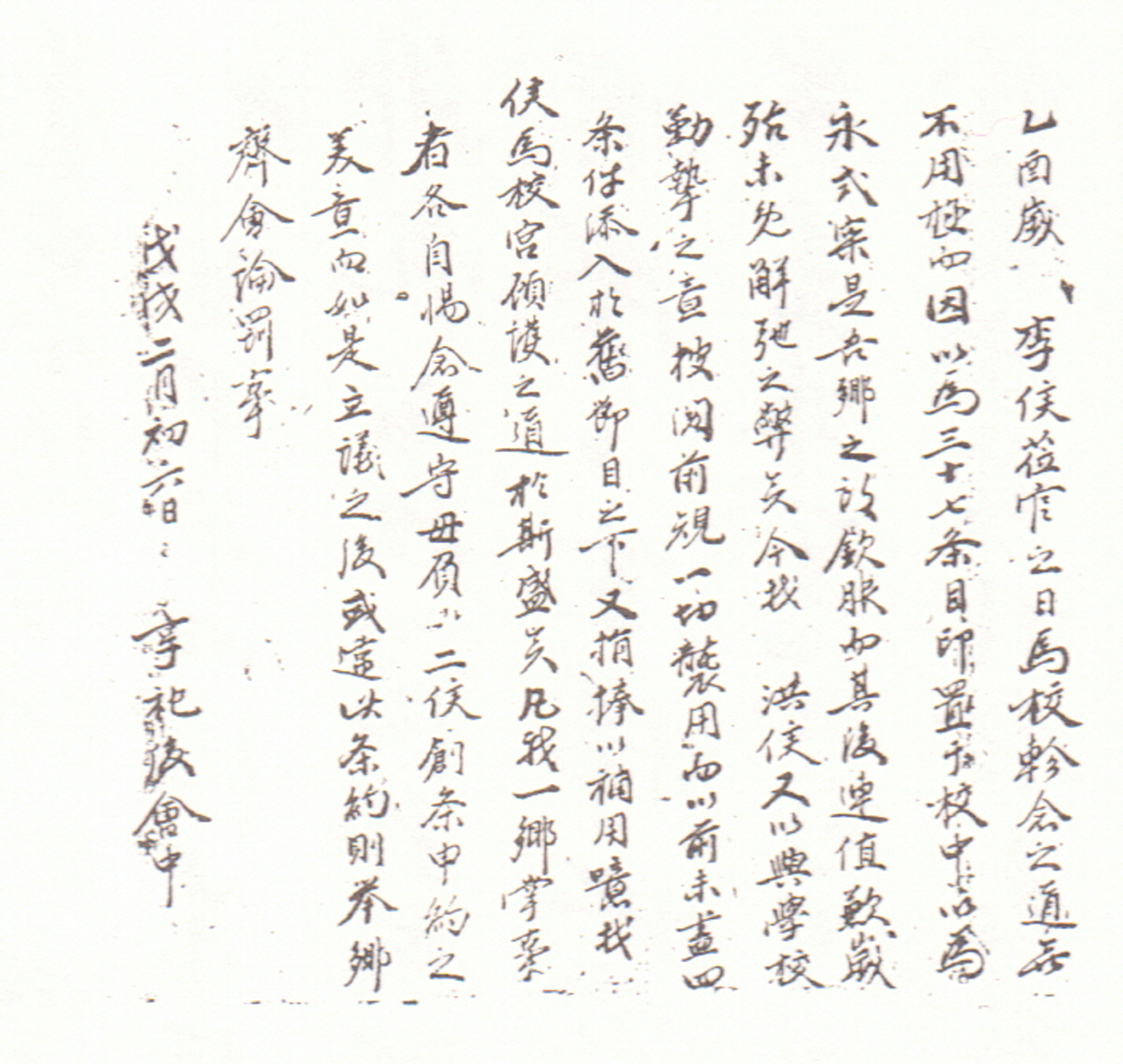

마지막 鄕中完議는 1778년 2월 초6일 春享이 끝난 후, 유림들이 회의를 통해 제정하여 절목에 부기한 것이다. 당시 영양현감이었던 홍낙순이 강력한 어조로 절목을 새롭게 신칙하자, 이를 준행하겠다는 다짐이 수록되어 있다. 먼저 완의에서는 지난 乙酉年, 즉 1765년에 이언신이 부임하여 향교를 위한 마음으로 37개조의 조목을 만들었으니, 고을 사람들이 매우 欽服했던 일이라고 하였다. 그러나 근래 몇 년 동안 흉년이 잇달아 절목 준수의 해이함을 면치 못하였으니, 지금의 영양현감 홍낙순이 학교를 일으키겠다는 의도로 지난번에 제정한 조항을 일절 襲用하고, 미진한 조항은 옛 절목 아래에 添入하였다며, 그 간의 절목 제정 경위를 밝혀 놓았다. 이에 두 수령의 뜻을 한 번 더 높게 평가한 후, 이 조약을 어김없이 따를 것이며, 어김이 있으면 고을에서 論罰할 것을 다짐하고 있다.

자료적 가치

조선후기 향교 운영의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 본 자료에서 확인되듯이 방만한 향교 운영을 지적하며, 전임 영양현감 이언신과 현직 영양현감 홍낙순은 개선 방안이 수록된 절목을 제정하였다. 향교 운영에 대한 수령들의 관심은 이른바 守令七事 가운데 ‘學校興’과 관련된 부분이기 때문에, 뜻있는 수령일 경우 개선을 위한 각종 방안을 제시하였던 것이다. 절목에는 향교의 주요한 재정적 기반인 전답, 노비, 保奴, 守直軍과 下典 등의 관리, 享祀와 支供으로 쓰이는 비용의 관리, 校任에 대한 申飭 등이 주를 이루고 있다. 향교는 원칙적으로 官의 관리를 받고 있었으나, 실재로는 校任들의 농간으로 여러 폐단이 일어나고 있었다. 대체로 조선후기 향교의 방만한 운영은 재정 악화를 초래하였고, 향교는 교육기관으로서의 본의를 제대로 수행하지 못하였다. 이에 이언신과 홍낙순처럼 개선 방안을 제시하는 지방관이 있었으나 원론적인 내용일 뿐, 근본적인 대안이 될 수는 없었다. 본 절목이 어떤 효과를 봤을지는 불투명하나, 당시 향교가 가지고 있던 여러 문제점을 지적하고 있어, 그 운영 실태를 확인 할 수 있게 해준다.