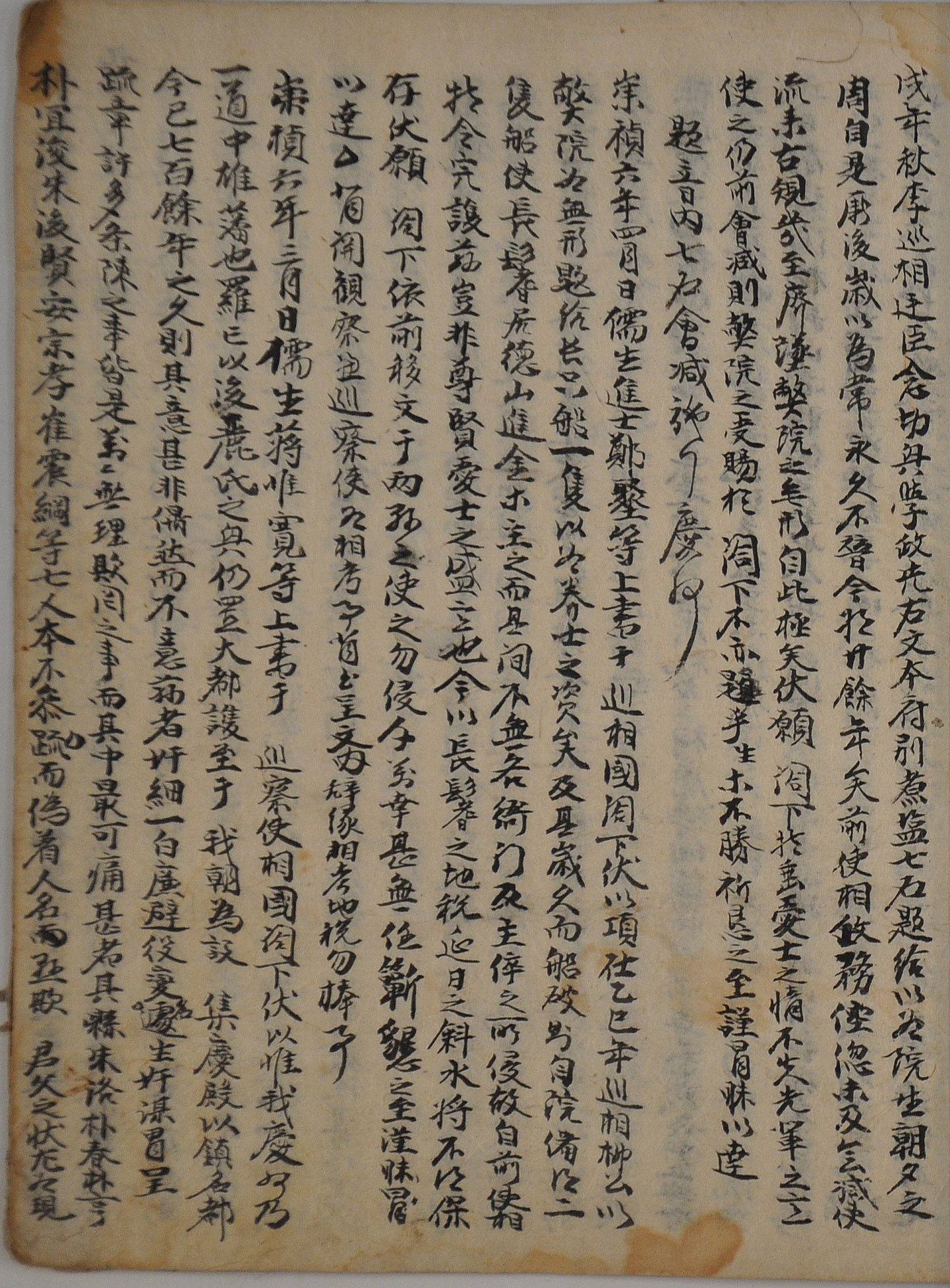

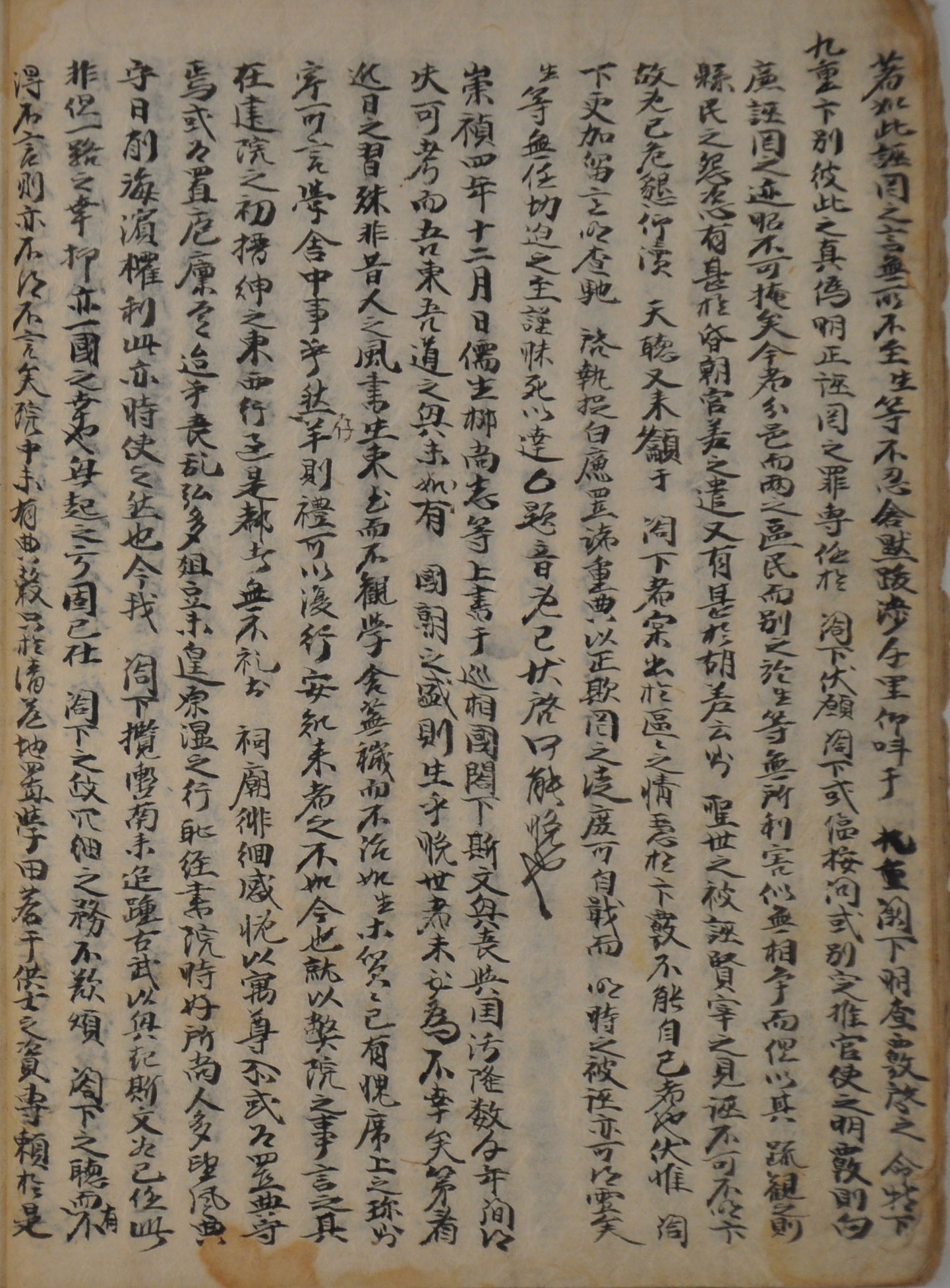

1633년 옥산서원 유생 장유관 등 상서

이 상서는 1633년 옥산서원 유생 장유관 등이 자인현 복현과 관련해 상소를 올린 현민들의 처벌과 진상을 규명해 주길 순찰사에게 요청하는 내용이다. 상서에서는 700여 년 동안 번진으로 위치한 경주에서 지금에 이르러 간사한 소인배가 조금 결백하고 청렴한 것처럼 하여 신역을 피하려 이름을 바꾸고, 서투르고 간사한 음모에 근거해 소장을 거짓으로 꾸며 올리니 여러 조목으로 펼쳐놓은 일들은 모두가 전혀 이치에 닿지 않으며 사라져 없어질 것들이라고 했다. 그리고 그 중에 가장 마음이 아픈 것은 그 (자인)현의 주락, 박춘, 박형, 박의준, 주후현, 안종효, 최진강 등의 일곱 사람이 본래는 상소에 참여하지 않았는데 거짓으로 이름을 붙여 달아놓은 것이라는 것이다. 또한 그들이 임금과 부모를 속이는 심함이 더욱 두드러지며 이처럼 기만하는 말들이 이르지 않는 데가 없다고 하였다. 그렇기에 차마 입을 다물고 있지 못하고 천리 먼 길을 달려가서 대궐에 우러러 외칠 것이니 순찰사도 분명히 조사하여 엄히 보고하라는 명령을 특별히 내린 후 대궐에 급히 기별하여서 진위가 분명하고 바르게 되도록 해달라고 하였다.

이 말은 경주부의 속현으로 있던 자인현의 현민들이 1633년 1월부터 복현을 추진하려는 움직임이 나타나자 경주부 사족들이 이를 강력히 반대하는 입장을 나타낸 것이다. 실제 신역을 피하려 이름을 바꾼다는 것은 당시 속현인 자인현이 경주부의 부세 중 상당 부분을 담당하면서 그것을 감당하기 어렵게 된 상황을 말하는 것이다. 그렇기에 경주부 사림들이 보기에 부세의 부담을 피하고자 복현을 추진하는 것으로 보았던 것이며, 실제 복현이 이루어질 경우 그들이 지었던 부세를 경주부 사림들이 부담하게 되는 상황을 막고자 했던 것이다. 이처럼 결국 경제적 논리에 따라 복현을 방해하였던 것인데 이는 경주부윤의 입장도 크게 다르지 않았다. 부윤 입장에서도 지역의 세금이 줄어들면서 그만큼의 재정 부담을 가지게 되는 것이기 때문이었다. 그러하여 자인현민들이 상서를 올렸을 때 부윤이 직접 장계를 올려 반대하는 입장을 분명히 하는 한편 경주부 사림들도 순찰사와 조정에 직접 장계를 올려 복현을 반대하였던 것이다.

다른 한편으로는 다시는 상서를 올리는 일이 없도록 하기 위해 당시 경주부윤 전식은 상서를 올린 관련자들을 잡아들여 현임이었던 백견룡, 최진강, 안효종을 모두 형문했으며, 방희국과 김근은 장을 치고 바닷가 고을 유배 보내었다. 그러나 이러한 강력한 조처에도 불구하고 자인현은 1637년 경상도관찰사 이경여의 장계로 윤허를 받아 복현 되었다. 이것은 자인현 사족들의 자체 성장과 1633년 이래로 계속된 복현 청원 운동 및 경주부의 가혹한 수탈이 확인되면서 가능하였다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「영남지방 서원의 경제적 기반 –소수,옥산,도산서원을 중심으로-」, 『민족문화논총』2·3, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 1982

「조선후기의 서원-옥산서원을 중심으로-」, 『국사관논총』32, 이수환, 국사편찬위원회, 1992

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『조선시대 서원과 양반, 윤희면, 집문당, 2004

「조선후기 경주 옥산서원의 노비경영」, 『태동고전연구』17, 손병규, 한림대학교 태동고전연구소, 2000

「조선후기 경주 옥산서원의 원속 파악과 운영」, 『조선시대사학보』35, 손병규, 조선시대사학회, 2005

「16~17세기 慶尙道 慈仁縣 復縣 과정과 이를 둘러싼 慈仁, 慶州 지역 재지사족의 동향」, 『고문서연구』41, 이광우,이수환, 한국고문서학회, 2012

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환