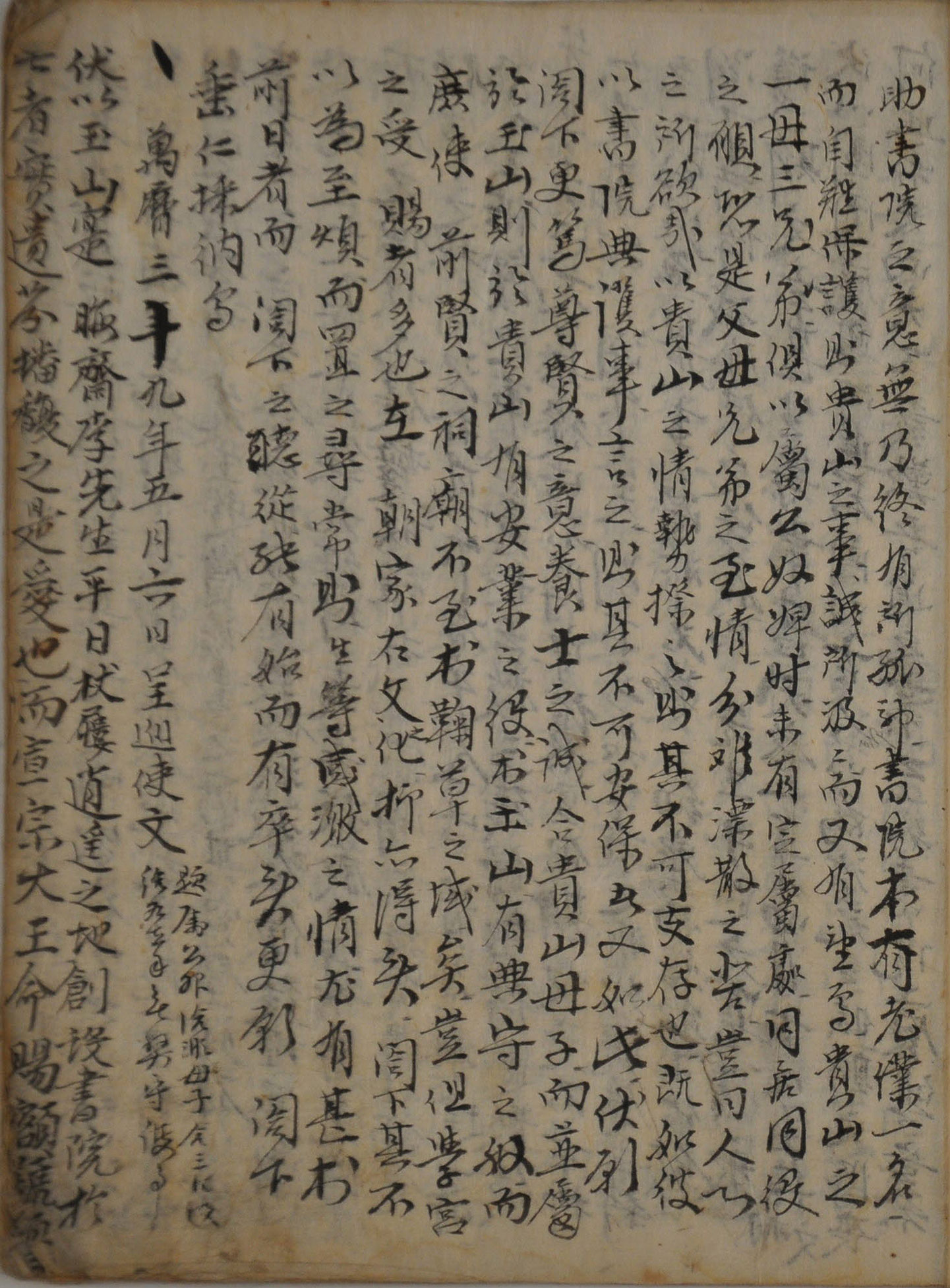

1622년 옥산서원 유생들이 屬寺인 정혜사 승려들의 身役을 감하거나, 면제해 줄 것 慶尙左道兵馬節度使에게 요청하는 上書

내용 및 특징

이 上書는 1622년(광해군 14) 玉山書院 유생들이 屬寺인 定慧寺 승려들의 身役을 감하거나, 면제해 줄 것 慶尙左道兵馬節度使에게 요청하는 글이다.

玉山은 晦齋 李彦迪께서 평소에 머물며 逍遙하던 곳으로서 1572년(선조 5) 이곳에 서원을 창설한 것은 그가 남긴 자취와 학문을 전파하기 위해서였다. 건립은 당시 회재의 내외손, 權德麟 외 13인의 향촌사림, 府尹 李齊閔, 朴承任 등 지방관의 상호 협조 속에서 진행되었다. 이때 경주부윤 이제민은 서원 인근의 定惠寺와 斗德寺 및 沙器·水鐵·冶鐵 各 店을 서원에 소속시켜 그 경제적 기반을 마련하였다. 1573년 2월에는 西岳書院에 봉안되어 있던 회재의 위판을 移安하고, 같은 해 12월 監司 金繼輝의 啓達로 賜額을 받았다. 또한 주향자인 회재가 1610년 東方5賢의 한 분으로 文廟에 종사되자 그 영향력은 더욱 커졌다. 상서에서는 당시 국왕이었던 宣祖가 사액을 내리면서 서책을 함께 下賜했는데 이는 賢人을 존숭하고 도리를 호위하는 정성이 매우 성대했기 때문이며, 이후 벼슬이 높고 낮은 관원들이 찾아오고 마음을 다해 서원을 돕고 보호하려는 것은 나라에서 학문을 숭상하는 뜻을 따르려함이었다고 하였다.

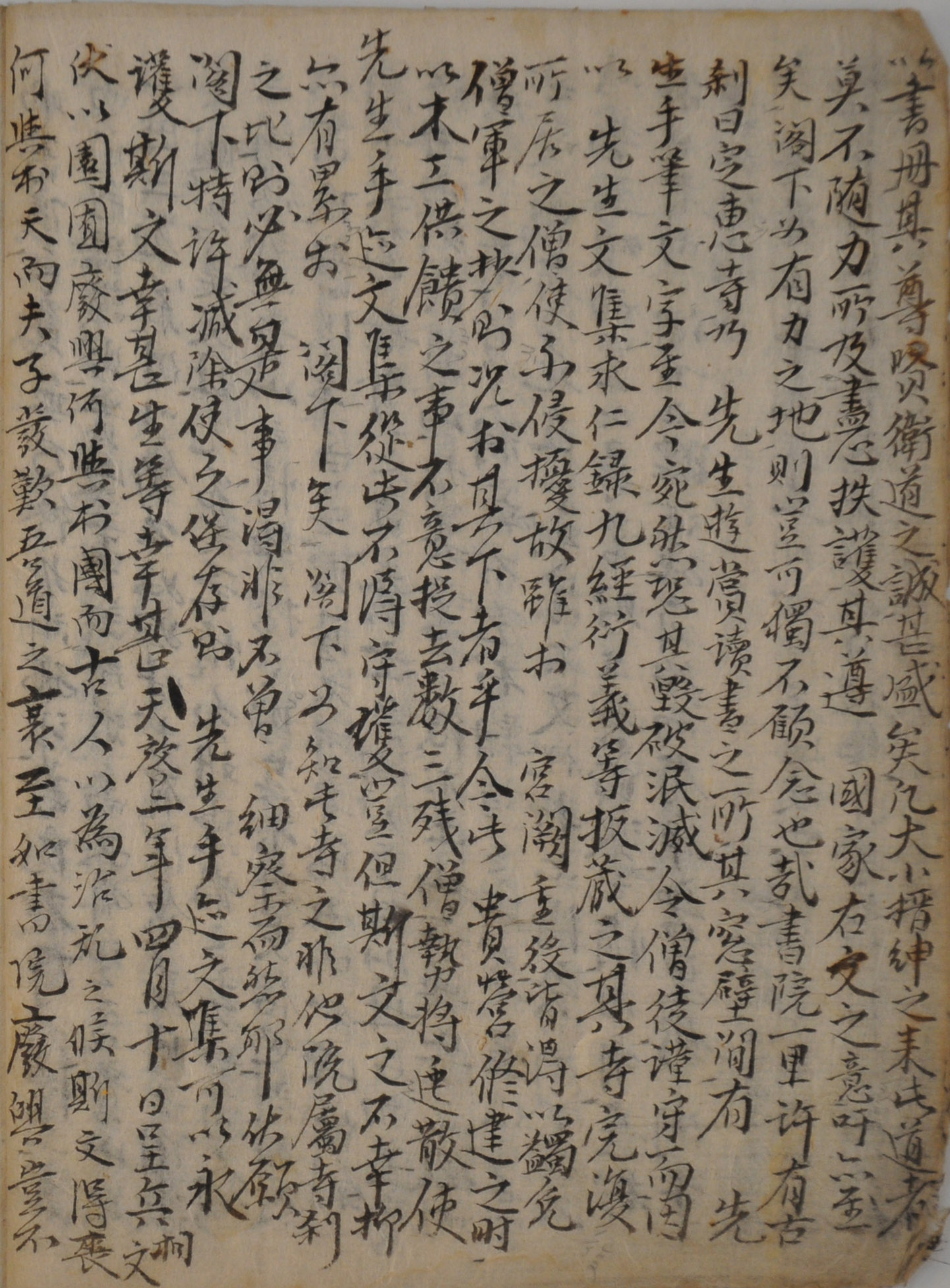

정혜사는 옥산서원과 1리 거리에 있는 오래된 사찰로서 이곳은 회재가 거닐며 경치를 감상하고 책을 읽던 곳이었다. 또한 사찰의 창문과 벽 사이에는 회재가 직접 쓴 文字가 완연하기에 그것이 훼손되거나 사라질 것을 염려하여 승려들로 하여금 잘 지키도록 명하였다고 한다. 그리고 회재의 문집과 求仁錄, 九經衍義 등과 같은 저서의 판목을 소장하고 있기 때문에 그 절은 身役을 면제받고, 거처하는 승려들을 침범하거나 함부로 하지 못하도록 하였다. 이러한 조처는 건립 당시 이제민이 서원의 속사로 삼았고, 그 후 임란 당시 體察使 李元翼이 방문하여 면역 혜택을 주고, 관원 및 사족들의 침탈을 금하였던 것이다. 결국 이러한 특혜로 인해 전란이후 궁궐의 중요한 役事에도 정혜사 승려들은 모두 僧軍의 모집에서 면제되었었다. 上書에서는 이처럼 궁궐의 역사에도 면역이 되었는데 그 아래의 다른 기관의 역사에는 동원되는 것은 말할 가치도 없다고 하였다.

그런데 兵營을 수리하여 중건하는 때에 木工에게 식사를 제공하는 일에 뜻하지 않게 여러 번 매이다 보니 몇몇 승려들이 떠나려하여 회재의 親筆水墨과 문집 판목을 보호하는 것이 어렵게 되었다. 상서에서는 이처럼 승려들이 떠나서 사찰내의 회재 유물 등을 수호하지 못하게 된다면 斯文의 불행뿐만 아니라 閤下에게도 累가 될 것이라고 말하였다. 또한 자신들의 자신들이 말하는 바가 잘못된 것인지 어떤지를 알고자 한다면 다른 서원에 소속된 사찰과 비교해 보면 이러한 일은 없을 것이라고 하였다. 그렇기에 병마절도사가 특별히 부역을 줄여주거나, 면제하여서 그들로 하여금 사찰에 남아있게 한다면 회재의 문집 판목 등이 영원히 보호될 수 있을 것이며 이것은 斯文의 참으로 다행한 일이며, 유생들에게도 참으로 다행한 일일 것이라고 하였다.

전근대사회에서 국가가 민에게 노동력을 무상으로 징발하는 부역 노동은 수취제도의 일부를 구성하고 있었다. 특히 山陵, 城池, 宮闕, 官衙, 堤堰 등의 營造와 工役에는 많은 노동력이 요구되었는데 朝廷에서는 이 같은 분야에 수시로 諸道의 僧軍들을 징발하고 使役하였다. 특히 17세기 이후 승역이 과도하게 부과되는 현상이 나타나 승려들이 도산하는 경우가 잦았는데 이는 일반적으로 役制의 변동과 관련이 있다. 실제 부역을 담당하였던 양인층은 16세기 이후 지주제가 발전하고 그에 따른 계층분화가 진행됨으로써 양인층 일반의 부역 부담 능력은 약화되고 있었다. 그 결과 양인층 이하 피지배층의 避役, 逃亡 등으로 役制의 정상적인 운영이 어려웠는데 이런 현상은 임란이후 더욱 심화되었다. 또한 軍役이 立番의 의무보다는 納布의 의무로서 부과되는 것처럼 17세기 이후에는 軍籍收布制가 정착하게 되었다. 이처럼 收布制가 전면적으로 시행되면서 부역제도의 재편이 모색되어야 했다.

그 결과 17세기 초엽 이래 募立制가 적용되면서 중앙 및 지방의 토목공사, 잡역 등의 분야에 확대되었다. 하지만 승군을 부역에 동원하여 사역하는 것은 오히려 강화되고 있었다. 이는 임란이후 농민 안정책의 일환으로 이해된다. 이 시기 농민을 징발하여 부역 노동을 부과할 경우, 농번기에는 폐농의 우려가 따르고 가뭄·홍수·饑饉시에는 ‘擾民之政’으로서 경계되고 있었다. 부역제도가 동요하는 가운데 농민의 징발은 점차 어려워지게 되었고, 그것은 흔히 농사의 때를 빼앗는 것이라고 표현되곤 하였다. 따라서 농시와 무관하게 수시로 징발할 수 있는 노동력으로서 僧徒의 존재는 주목되지 않을 수 없었다. 한편으로는 지배층의 승역에 대한 인식의 문제와 관련되었다. 즉 승려의 부역 노동은 효율성이 높이 평가된다는 것이다. 부역승군은 흔히 근실하다는 점에서 雜人募立者보다 우월하다든지, 고된 작업에 능숙하다는 장점이 지적되곤 하였다. 승역이 가중되고 부역승군의 징발이 常例化된 것은 이러한 발상에 의해서도 합리화되고 있었던 것이다.

정혜사의 승려들도 이러한 사회적 분위기 속에서 병영의 잡역에 동원되었던 것이다. 정혜사 승려들의 부역 동원은 18세기 이후에도 여전히 이뤄졌는데, 그때마다 옥산서원 유생들은 그들의 면역을 요청하는 상서를 올리고 있었다.

자료적 가치

이 상서는 옥산서원 『呈書登錄』에 수록된 것이다. 이 책은 監營과 兵營, 그리고 慶州府와 列邑에서 呈書한 것들이 쌓여 책을 이루고 두루마리가 뒤섞여 간직할 수 없게 되자, 呈書와 題音을 별도의 한 책으로 엮어서 추후에 참고할 典據로 삼고자 庚戌年 5월 4일에 만든 것이라고 序文에서 소개하고 있다. 경술년은 1730년(영조 6)으로 추정된다. 즉, 呈書가 너무 많아서 보관이 어려워지자 이를 정리하여 엮은 것이다. 수록된 자료들은 1589년부터 1683년까지 약 100년 동안 작성된 상서 46건이 수록되어 있으며, 이들 자료는 대부분 서원 경제와 관련된 것들로서 免稅, 分給, 免役 등을 청원하는 내용이다. 이 자료는 연도를 확인하기 어려운 것이 일부 있지만 대체로 옥산서원 초창기의 경제적 규모와 재산 형성과정과 운영을 구체적으로 확인시켜준다는 점에서 사료적 가치가 높다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「영남지방 서원의 경제적 기반 –소수,옥산,도산서원을 중심으로-」, 『민족문화논총』2·3, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 1982

「조선후기의 서원-옥산서원을 중심으로-」, 『국사관논총』32, 이수환, 국사편찬위원회, 1992

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『조선시대 서원과 양반, 윤희면, 집문당, 2004

「조선후기 경주 옥산서원의 노비경영」, 『태동고전연구』17, 손병규, 한림대학교 태동고전연구소, 2000

「조선후기 경주 옥산서원의 원속 파악과 운영」, 『조선시대사학보』35, 손병규, 조선시대사학회, 2005

「朝鮮後期의 赴役僧軍」,『인문논총』26, 윤용출, 부산대학교 인문학연구소, 1984

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환