1942년 慶尙北道 達城郡 소재 玄風鄕校의 大成殿을 비롯한 향교 건물을 중수한 후, 중수 경위와 의의를 기록한 達城郡守 崔恒默의 重修記

事績錄 玄風鄕校

자료의 내용

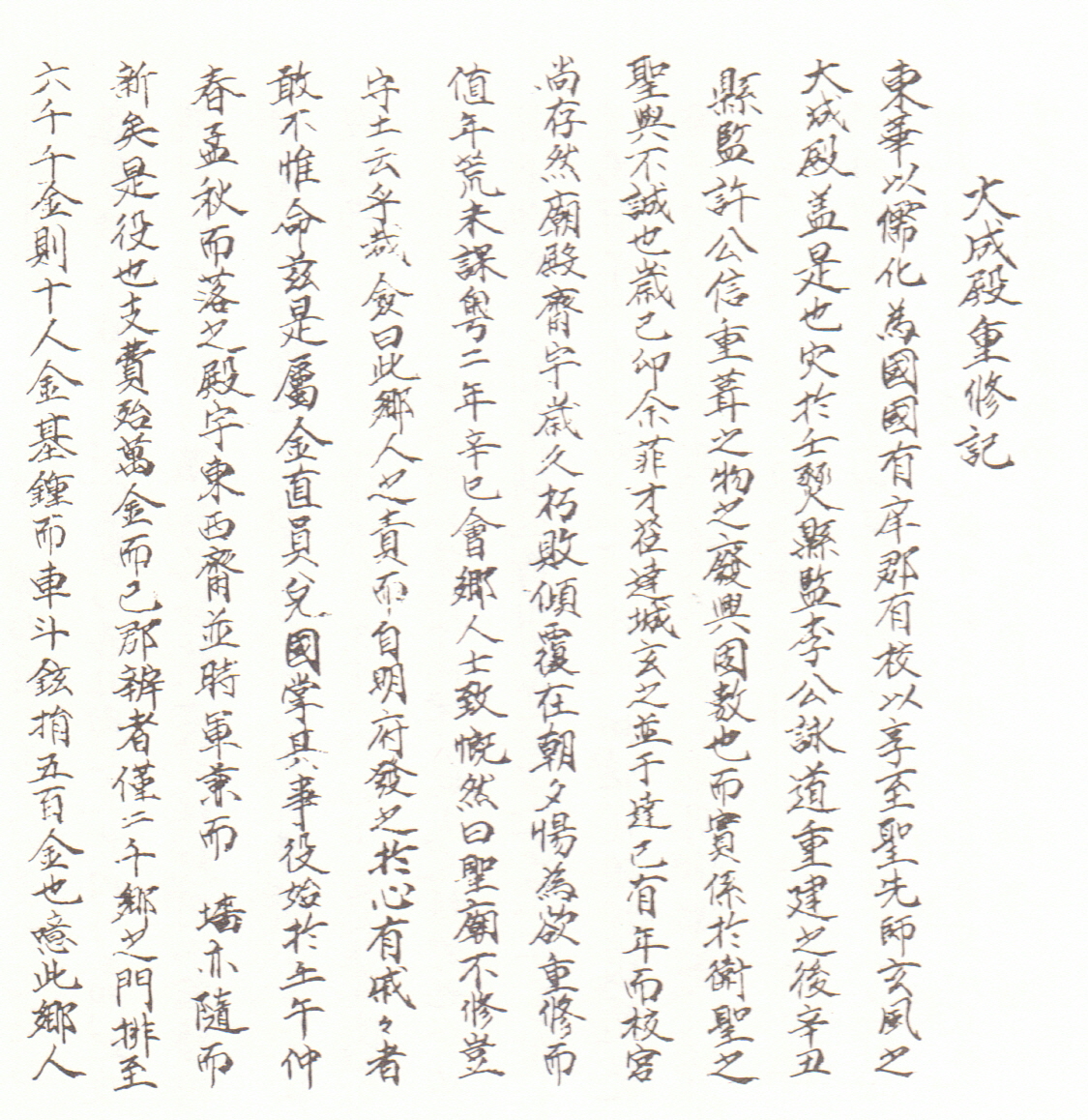

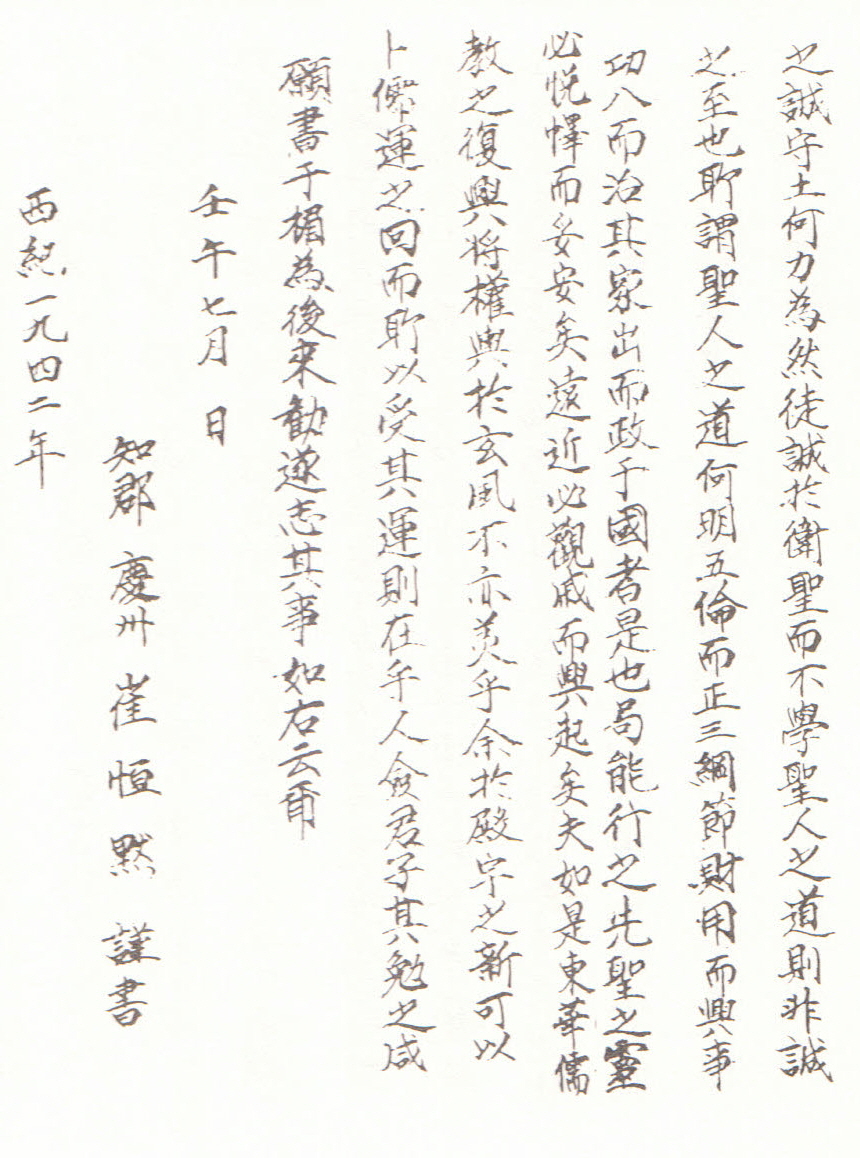

1942년 7월 慶尙北道 達城郡 소재 玄風鄕校의 大成殿을 비롯한 향교 건물을 중수하고 작성된 重修記로, 작성자는 당시 達城郡守였던 崔恒默이다. 본 자료는 1990년 현풍향교에서 필사본으로 간행한 『事績錄』에 수록되어 있다. 『事績錄』은 1758년부터 1990년까지 현풍향교 운영과 관련해서 작성된 각종 글들과 문서 등을 엮어 놓은 자료로, 1942년의 「大成殿重修記」는 그 중에서도 스무 한 번째로 수록되어 있다.

1942년 최항묵의 「大成殿重修記」에는 현풍향교 중수 공사의 경위와 의의를 간략히 언급해 놓았다. 중수기에서는 먼저 우리나라가 儒化된 나라인 까닭은 나라에 庠이 있고, 郡에는 校를 갖추고 있으며, 그곳에서 先聖과 先師에 대한 祭享을 드리고 있기 때문임을 전제하고 있다. 이어 최항묵은 우리 고을에서는 현풍향교가 바로 그것이라며, 현풍향교의 중수 이력을 소개하였다. 지난 임진왜란 직후에는 玄風縣監 李詠道가 소실된 현풍향교를 중수하였고, 1901년에는 玄風郡守 許佶이 중수하였으니, 이는 실로 성인을 보호하는 뜻임을 칭송하고 있다. 그리고 지난 1939년 자신이 달성군수로 부임하였는데, 예전의 玄風郡은 달성군에 통합되었지만 오히려 향교는 남아 있는 상황이라 하였다. 1914년에 있었던 행정 구역 개편으로 현풍군은 달성군에 통합되어, 현풍향교는 달성군 관할이 된 상태였던 것이다. 그러나 廟殿과 齋宇는 오래되어 썩고 퇴락함이 심해 아침저녁으로 중수할 생각을 하였으나, 흉년 때문에 뜻을 이루지 못했음을 안타까워하고 있다. 그러다 1941년 鄕會에서 지역의 여러 인사들이 이제껏 聖廟를 중수하지 못한 것은 모두 고을 사람들의 책임임을 개탄하였고, 이에 관청에 보고한 후, 현풍향교의 直員 金兌國의 주도로 중수 공사가 실시되었다고 하였다. 공사는 1942년 2월에 시작하여, 그해 7월 완료하여 落成式을 올리니, 殿宇, 東齋, 西齋, 담장이 아울러 새롭게 되었다며, 1942년의 현풍향교의 중수 경위를 밝혀 놓았다. 이어 이때 출자된 공사비용을 거론하였는데, 이에 따르면 군청에서는 겨우 2,000金만 지원하였고, 고을의 여러 문중이 기부한 것이 6,000金, 그리고 고을 인사 金基鍾과 車斗鉉이 각각 500金을 기부한 것으로 나타난다. 이에 최항묵은 이들의 공로를 칭송하면서, 이들의 노력으로 인해 현풍 지역에서 성인의 도가 실현될 것이며, 三綱五倫이 밝아질 것이니, 향후 현풍의 사림들이 이를 바탕으로 힘쓸 것을 당부하며, 중수기를 마무리 하였다.

자료적 가치

일제강점기 향교 운영의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료다. 1942년에 작성된 본 중수기에는 중수 공사 때 사용된 자금의 출처를 대략적으로 소개해 놓았다. 이에 따르면 절대 다수의 비용이 지역 유림들의 기부금으로 이루어졌음을 알 수 있다. 이렇게 지역 유림들의 기부금 비중이 높은 것은 韓末부터 진행된 향교 재정의 위축에서 비롯된 것이다. 한말 정부는 근대식 공립 교육기관을 설립하면서, 향교의 재정을 전용하였고, 향교 재정을 지방관이 직접 관리케 하였다. 이로 인해 향교 재정은 크게 위축되어 향교 중수와 같이 많은 자금이 소요되는 대규모 공사를 자체적으로 시행 할 수 없게 되었다. 그럼에도 불구하고 본 중수기를 비롯해 『事績錄』에는 현풍향교의 중수 공사 기록이 자주 등장한다. 이때마다 어김없이 공사비용의 상당수는 지역 유림들의 기부금에서 충당되었다. 이러한 유림들의 기부 행위는 조선시대부터 있어 왔던 儒錢의 전통을 계승한 것으로, 현재까지 향교가 전통을 계승하고 외형을 유지할 수 있었던 중요한 이유라 할 수 있다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환