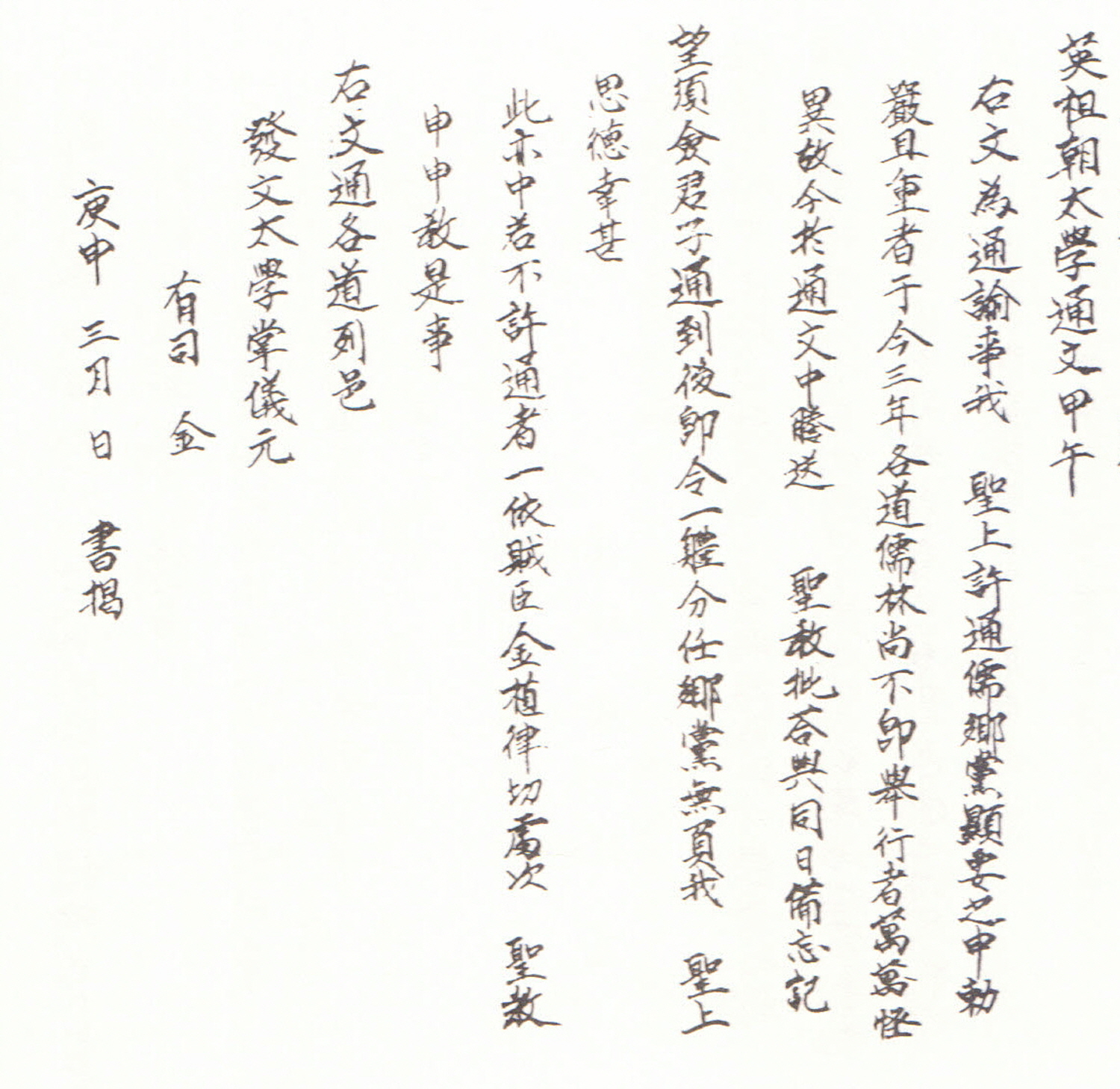

1990년 간행 경상북도(慶尙北道) 달성군(達城郡) 현풍향교(玄風鄕校) 『사적록(事績錄)』 수록 1774년 「영조조태학통문갑오(英祖朝太學通文甲午)」

1774년 성균관(成均館)에서 각도(各道) 열읍(列邑)에 보낸 통문(通文)을 현풍향교(玄風鄕校)에서 경신년(庚申年) 3월에 게서(揭書)한 것이다. 본 자료는 1914년 경상북도(慶尙北道) 달성군(達城郡)으로 편입된 현풍향교에서, 1990년 필사본으로 간행한 『사적록(事績錄)』에 수록되어 있다.

통문의 주 내용은 영조(英祖)가 내린 통청윤음(通淸綸音)의 시행을 권유하는 것이다. 조선시대 서얼(庶孼)은 법제적인 차별을 받고 있었다. 이러한 차별은 적지 않은 문제가 있어 일찍이 여러 인사들이 혁파를 주장하였고, 16세기부터는 사회적으로 성장한 서얼들에 의해 허통(許通) 문제가 대두되었던 것이다. 이러한 서얼들의 움직임은 영조 즉위 이후 본격화되어 대규모 상소로 이어지게 된다. 이에 영조는 1772년 서얼들도 청요직 등용을 허락하는 통청(通淸)과 학교에서 이들을 차별하지 않고 나이 순서대로 학생을 대우하는 서치(序齒)를 윤음으로 명하였다. 서얼에 대한 차별을 없애자는 것이었지만, 영조의 윤음은 즉각적으로 시행되지 않았다. 아직 지방에서는 서얼들에 대한 차별이 여전하였다. 그래서 1774년 성균관 명의로 각도 열읍에 본 통문을 보내어 영조의 윤음을 재차 권유하게 된 것이다. 본 자료가 게서(揭書)된 경신년은 언제인지 명확하지 않으나, 영조의 윤음을 받아들여 현풍향교에서 서치(序齒)를 실시하던 시점, 영조의 윤음을 재차 천명하기 위한 차원에서 작성한 것으로 생각된다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환