1759년 慶尙道 玄風縣 소재 玄風鄕校를 이건 한 후, 이건 경위와 의의를 기록한 玄風縣監 金光泰의 移建記

事績錄 玄風鄕校

자료의 내용

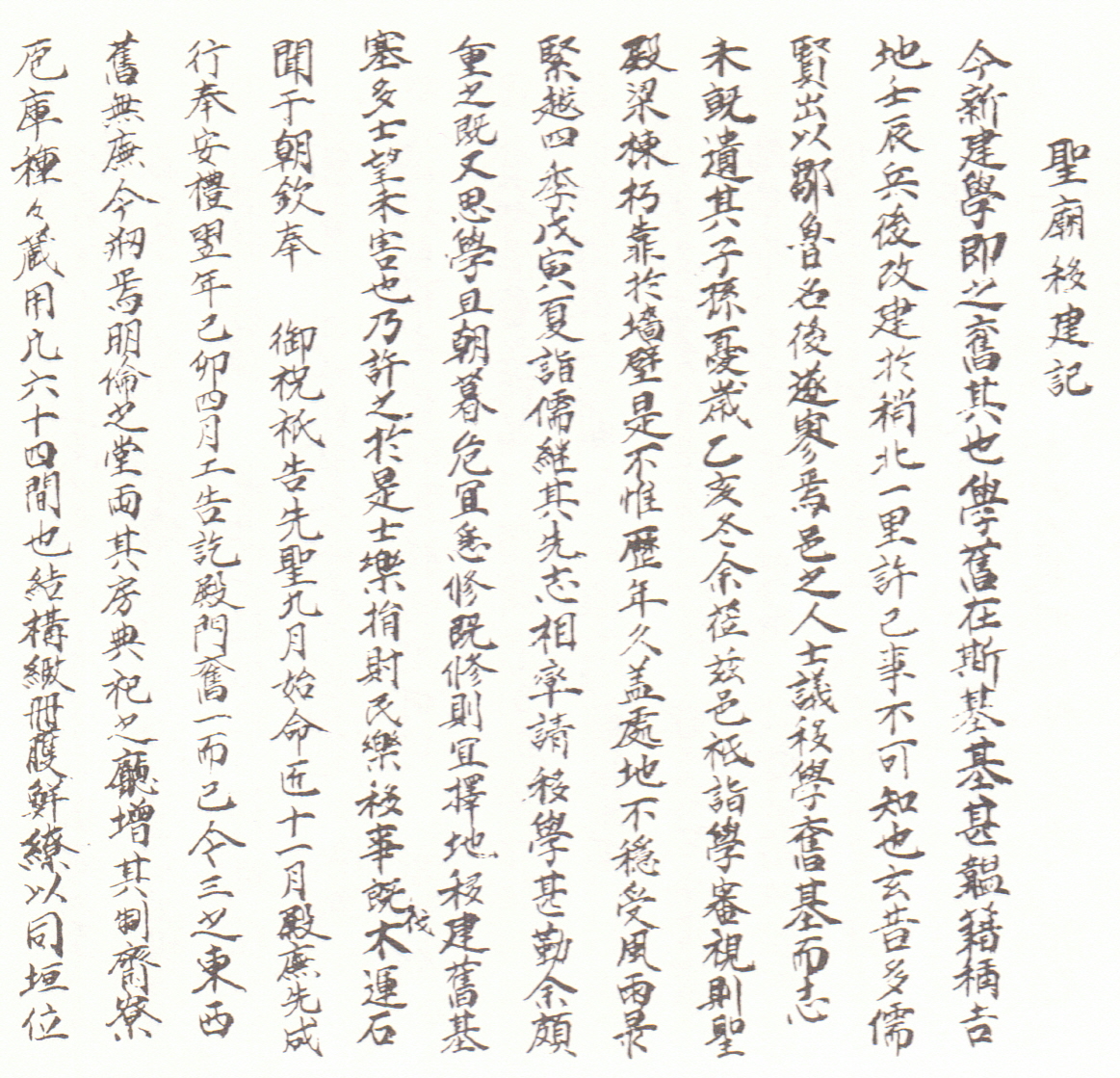

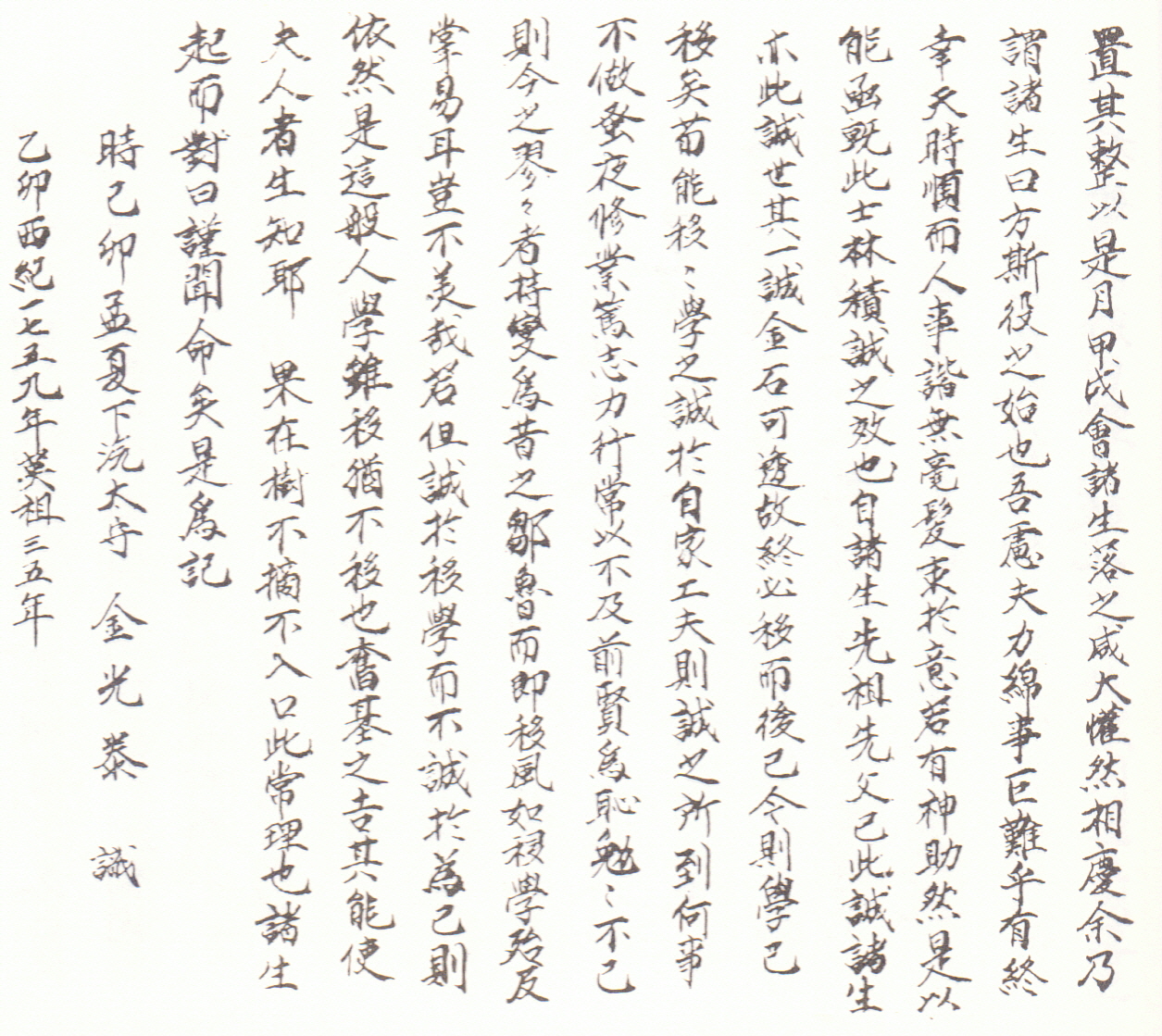

1759년 慶尙道 玄風縣 소재 玄風鄕校를 移建 한 후, 玄風縣監 金光泰가 작성한 移建記다. 본 자료는 1914년 慶尙北道 達城郡으로 편입된 현풍향교에서, 1990년 필사본으로 간행한 『事績錄』에 수록되어 있다. 『事績錄』는 1758년부터 1990년까지 현풍향교 운영과 관련해서 작성된 각종 글들과 문서 등을 엮어 놓은 것이다. 1759년의 「聖廟移建記」는 그 중에서 첫 번째로 수록되어 있다.

「聖廟移建記」를 작성한 김광태는 1755년부터 1760년까지 현풍현감으로 있으면서 현풍향교의 이건을 주도했던 인물이다. 1759년 4월 下浣에 작성된 「聖廟移建記」에는 1759년 현풍향교를 이건한 경위가 대략적으로 언급되어 있다. 이에 따르면 지금 옮겨진 향교의 위치가 원래 향교의 위치임이 나타난다. 원래는 지금의 위치에 향교가 있었지만, 임진왜란 때 병화로 소실되어 원래 위치에서 북쪽으로 1리 남짓한 곳에 새롭게 향교를 복원했었다는 것이다. 하지만 그 事由는 명확하지 않다고 했다. 본인이 1755년 현풍현감으로 부임하여 향교를 살펴보았는데, 大聖殿의 대들보와 기둥이 썩어 퇴락한 것을 보았다고 한다. 김광태는 퇴락의 중요한 이유로 비바람을 쉽게 맞을 수 있는 잘못된 위치에 향교가 새로 세워졌기 때문이라 판단하였다. 이에 1758년 여러 유생들의 의견을 모아 옛 터에 향교를 重修하기로 결정했다며 이건 동기를 밝혀 놓았다. 중수 할 때 여러 선비들이 자금을 기부하였고, 백성들이 즐겁게 나무를 베고 돌을 옮겨온 것이 임금의 귀에 들어가 축하를 받들게 되었으며, 이에 告由한 뒤 그해 9월 공사를 시작하였다고 한다. 1758년 11월 먼저 大聖殿, 東廡, 西廡가 완성되어 奉安禮를 거행하였으며, 이듬해인 1759년 4월 공사가 마무리 되었다. 이때의 중건으로 향교의 규모도 커졌다. 옛날에 하나였던 대성전의 문을 三門으로 만들었고, 동무와 서무의 곁채도 새로 지었으며, 明倫堂 양쪽에 모두 방을 두었다고 한다. 또한 典祀廳을 확장했고, 각종 부속 건물인 齋, 寮, 庖, 庫도 갖추어 총 규모가 64칸이 되었음을 밝혀 놓았다. 落成式은 1759년 4월 24일에 있었는데, 이때 김광태는 여러 校生들에게 향교를 잘 보존하여 鄒魯之鄕의 풍습을 복구하고 각기 爲己之學의 학문에 정성을 쏟을 것을 당부하였다.

자료적 가치

조선시대 향교 운영의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료다. ‘一邑一校’의 원칙으로 각 고을에 건립된 향교는 조선시대 지방 공립교육기관을 대표하였다. 이러한 향교의 활성화는 考課와 관련된 부분이이기에 수령들의 관심 하에 운영되고 있었다. 1759년 현풍향교의 이건도 수령의 각별한 관심에서 성사된 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환