1678년 慶尙道 新寧縣의 유림들이 新寧鄕校 移建 지원을 관청에 청하며 작성한 請願書의 遺文

考往錄

자료의 내용

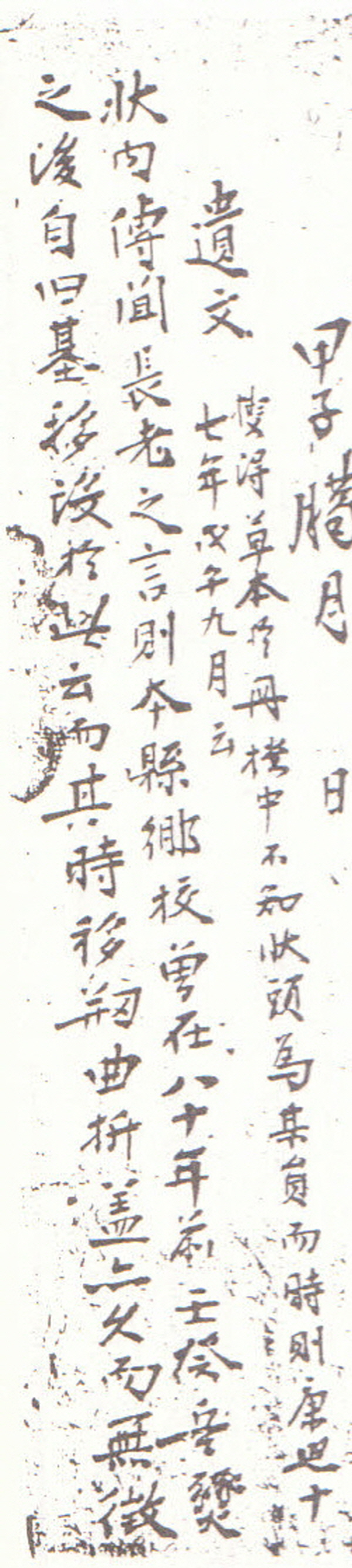

1678년 9월 작성한 慶尙道 新寧縣 유림들의 請願書 遺文이다. 新寧鄕校 『考往錄』에 「遺文」이라는 제목으로 엮여져 있다. 제목 아래에는 冊櫃 중에 있는 草本을 발췌해서 기록해 놓은 것이며, 해당 狀頭는 확인되지 않고, 작성 연도만 ‘康熙 17년 戊午’, 즉 1678년으로 확인된다고 하였다. 본 『考往錄』은 1744년 이전 신녕향교에서 작성한 각종 遺文과 사적을 간략히 엮어 놓은 후, 1744년 이후부터 1914년 행정 구역 개편으로 신녕이 慶尙北道 永川郡에 편입될 무렵까지, 신녕향교의 운영 상황을 기록해 놓은 것으로, 본 자료는 그 중에서도 세 번째로 수록되어 있다.

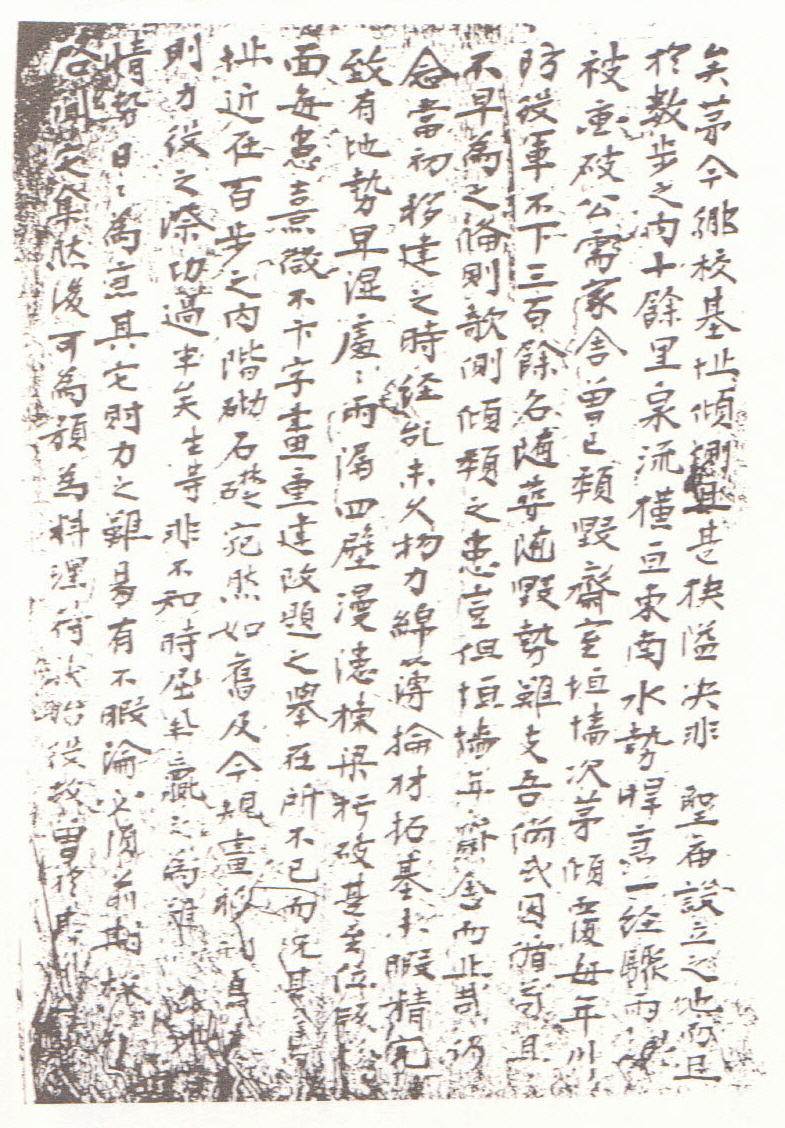

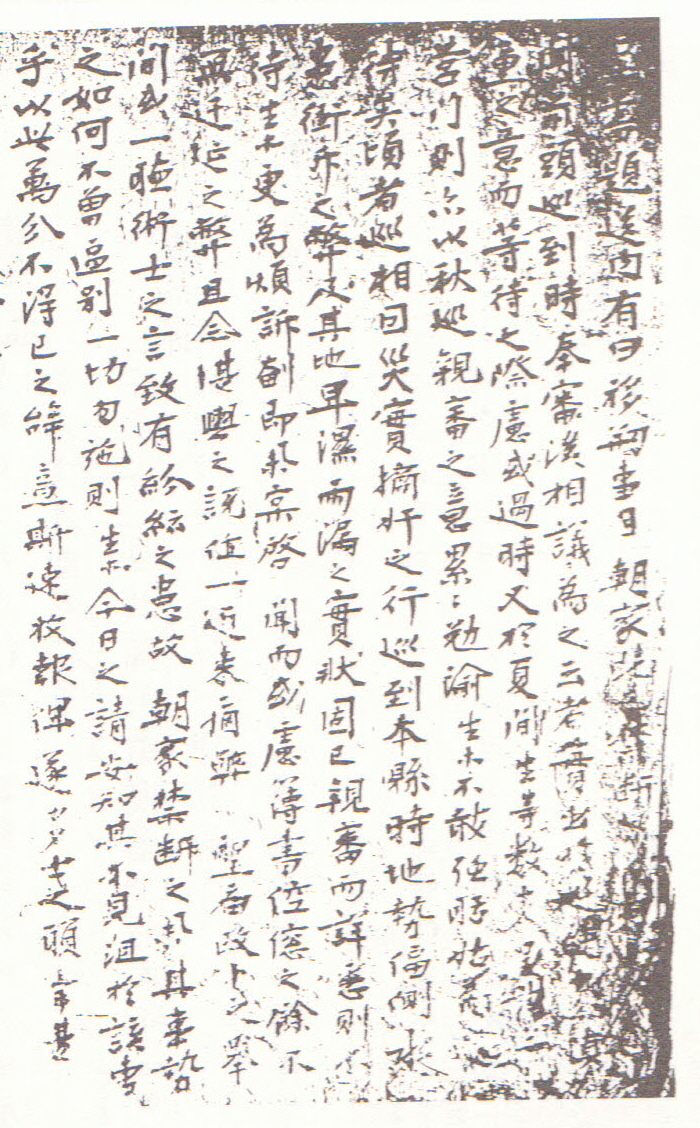

「遺文」이라는 제목으로 엮여져 있지만, 내용으로 보아 일종이 上書나 所志와 같은 請願書다. 발급자는 신녕현 소재 신녕향교에서 활동하는 유림들이며, 수급자는 慶尙道觀察使로 추정되지만, 실제 본 청원서가 발급된 것인지는 확인되지 않는다. 다만 본 자료 다음에 1679년의 「開基祭文」과 「上樑文」 등이 수록된 것으로 보아, 이듬해 공사가 시작되었음을 알 수 있다. 청원서의 주된 내용은 신녕향교의 이건이다. 청원서에서는 먼저 현재의 위치로 신녕향교가 移建된 곡절을 명확하게 알 수 없고, 고을 長老의 말에 따르면 지금으로부터 80년 전 임진왜란으로 향교가 소실되어 옮겨졌다는 것은 확실하다고 하였다. 그러나 지금의 향교 터는 심히 협소한데다가, 數步 안에 하천이 흐르기 때문에 水勢가 사나워 한 번 비를 만나면 매섭게 몰아쳐 향교 건물에 피해를 주는 까닭에, 聖廟를 설립할 만한 곳이 아님을 호소하고 있다. 그래서 家舍가 훼손되고 담장은 여러 차례 넘어지니, 매년 하천을 막는데 동원되는 役軍만 300명이 넘지만, 그럼에도 수축하면 넘어지는 것이 거듭된다고 하였다. 그리고 이렇게 무너지는 까닭은 전란이 끝난 이후 물력이 부족함에도 급한 사정 때문에 정밀하게 건물을 짓지 않았기 때문임을 지적하고 있다. 이 때문에 건물은 습하고 곳곳에 비가 새며, 네 벽은 허름하고 棟樑은 썩은 상황인데다가, 심지어 位版의 粉面되었다는 것이다. 이에 크게 고칠 필요가 있는 것으로 의견을 모았는데, 100보 내에 위치한 옛터에 계단과 초석이 그대로 남아 있어, 향교를 옮겨 세우기에 적당하다고 하였다. 그러나 이것을 위해서는 力役이 많이 필요하지만, 향교의 재물이 너무 적어 실현이 어려운 상황임을 이전부터 호소해 왔다고 한다. 향교 이건의 지원을 이전부터 청원해 왔음을 알 수 있는 대목이다. 그런데 이 문제에 대해 정부에서는 가을을 기다렸다가 役을 시행할 것이며, 그 전에 慶尙道觀察使가 지역을 돌아 볼 때 奉審한 후 상의하라고 지시하였음도 함께 거론해 놓았다. 이러한 지시에 대해 지역 유림들은 진중한 의도에서 나온 것임은 공감하나, 현재 신녕향교의 상황은 매우 급박하다고 하였다. 또한 최근 慶尙道觀察使가 災實로 인해 고을을 돌아보면서 신녕향교의 어려운 사정도 확인했기에, 이렇게 다시 청원을 하게 되었음을 밝혀 놓았다. 그리고 말미에는 이러한 신녕향교 이건 청원이 절대 堪輿說에서 비롯된 것이 절대 아니라고 하였다. 당시 堪輿說에 따른 향교 이건이 많아, 정부에서 이를 금지하고 있었던 까닭에, 이번 이건 청원이 건물의 퇴락 때문임을 강조하고 있는 것이다.

자료적 가치

조선후기 향교 운영의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료다. 본 청원서에서는 신녕향교를 이건하는데 물력이 부족하다며 官에 재정 지원을 청원하고 있다. 향교가 지방공립 교육기관이기 때문에 慶尙道觀察使도 이 사안을 면밀히 검토했던 것이다. 다만 주목되는 것은 堪輿說에 근거해 신녕향교 이건을 청원하는 것이 아니라는 부분이다. 당시 향교 이건에 있어 堪輿說이 적지 않은 영향력을 끼치고 있었음을 알 수 있다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환