경상북도(慶尙北道) 영천군(永川郡) 신녕향교(新寧鄕校) 간행 『고왕록(考往錄)』 중 1704년 이전 기록

경상도(慶尙道) 신녕현(新寧縣) 소재 신녕향교(新寧鄕校) 『고왕록(考往錄)』의 1704년 이전 기록이다. 신녕향교 『고왕록』은 1744년경부터 작성된 것으로 생각되는데, 먼저 1744년 이전의 기록을 간략하게 엮어 놓은 다음에, 1914년 행정 구역 개편으로 신녕이 경상북도(慶尙北道) 영천군(永川郡)에 편입될 무렵까지, 신녕향교의 운영 상황을 기록해 놓았다.

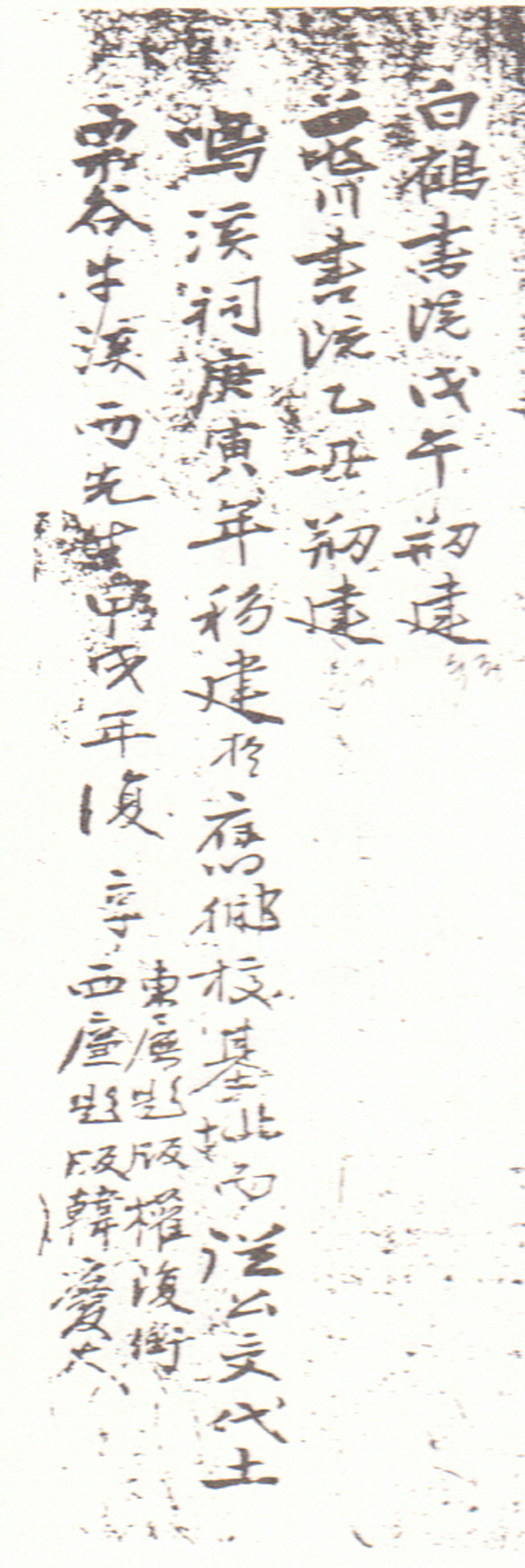

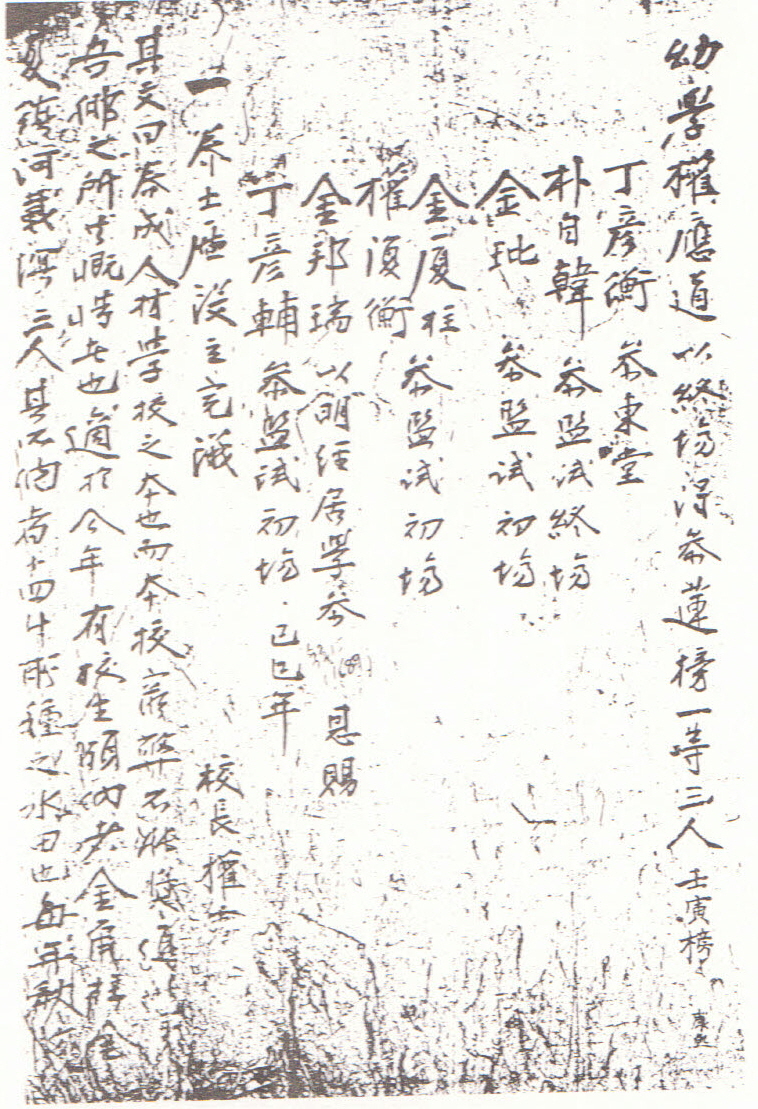

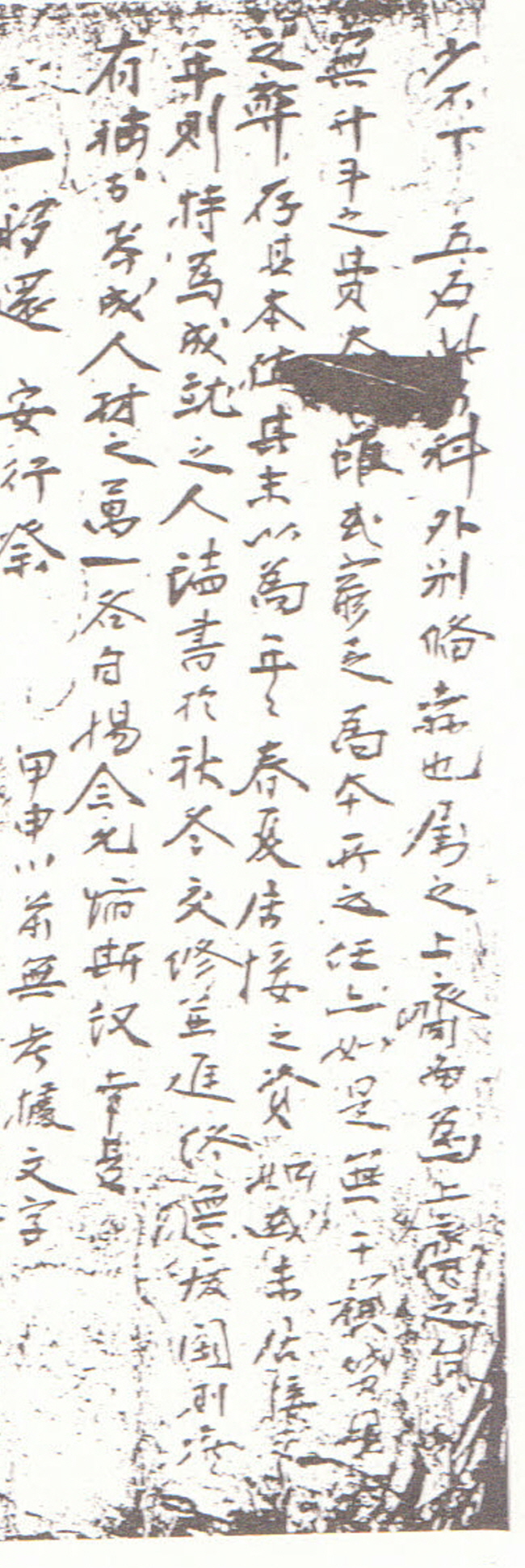

1704년 이전의 『고왕록』 기록은 모두 네 부분으로 구분된다. 첫 번째 기록은 신녕현에 소재한 원사(院祠)의 창건 기록이다. 이에 따르면 1678년 백학서원(白鶴書院), 1685년 구천서원(龜川書院), 1710년 명계사(鳴溪祠)가 창건된 것으로 나타난다. 두 번째 기록은 1694년 갑술환국(甲戌換局)으로 이이(李珥)와 성혼(成渾)의 위패가 문묘(文廟)에 복향(復享)되었다는 내용이다. 세 번째 기록은 1662년부터 1689년까지 신녕현 출신 인사 7명의 과거 응시 기록인데, 모두 소과에 응시한 것으로 나타난다. 네 번째는 작성 연도 불명의 완의(完議)를 요약한 것이다. 이에 따르면 김이주(金爾柱), 김하진(金夏鎭), 하재명(河載溟) 3인이 신녕향교에 전답을 기부하였기에, 그 전답에서 추수한 곡식으로 이자를 놓는다고 하였다. 이어 그렇게 얻어진 이자로 매년 봄과 가을, 신녕향교에서 열리는 강학 활동인 거접(居接)비용으로 쓸 것임을 명시해 놓았다. 이러한 기부 활동은 조선후기 향교의 중요한 경제적 기반 중 하나였다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환